盘州市锅圈洞水库岩溶发育规律及水库渗漏原因分析

2022-11-25夏延檐潘盛泽

夏延檐,肖 胶,潘盛泽

(贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司,贵阳 550003)

1 概况

拟建的锅圈洞水库位于贵州省盘州市红果镇大凹子村境内, 坝址位于拖长江上游右岸支流锅圈洞小河下游河段。拟建坝高86.0m,总集水面积79.8km2,正常蓄水位1645.0m, 兴利库容976万m3, 总库容为1364万m3。 区内碳酸盐岩广泛分布,溶蚀作用强烈,在区内形成众多的岩溶洼地、落水洞等地表岩溶形态及暗河、溶洞等地下岩溶形态。

水库区内出露地层主要有三叠系飞仙关组(T1f)紫红、暗紫色薄至中厚层状岩屑砂岩与岩屑粉砂岩互层,夹含铜岩屑砂岩,为非可溶岩,隔水层。 三叠系永宁镇组(T1yn)灰色中厚层状灰岩、白云岩,为强可溶岩,透水层。 三叠系关岭组(T1g)色薄层泥岩、砂质泥岩,粉砂岩与黄色白云岩、泥灰岩互层,为非可溶岩,隔水层。

主要的构造为亦资孔向斜, 轴向总体呈北东走向,略呈“S”型弯曲,位于库区集雨范围之内,延伸长度约40km。 褶皱主要由二叠系、三叠系组成,有龙潭组、长兴组、大隆组、飞仙关组、永宁镇组和关岭组等地层,靠近轴部地层较平缓,倾角10°~13°,向两翼延伸产状逐渐变陡至30°,为黔西南涡轮构造区内呈北东走向的褶皱之一。

2 岩溶发育规律

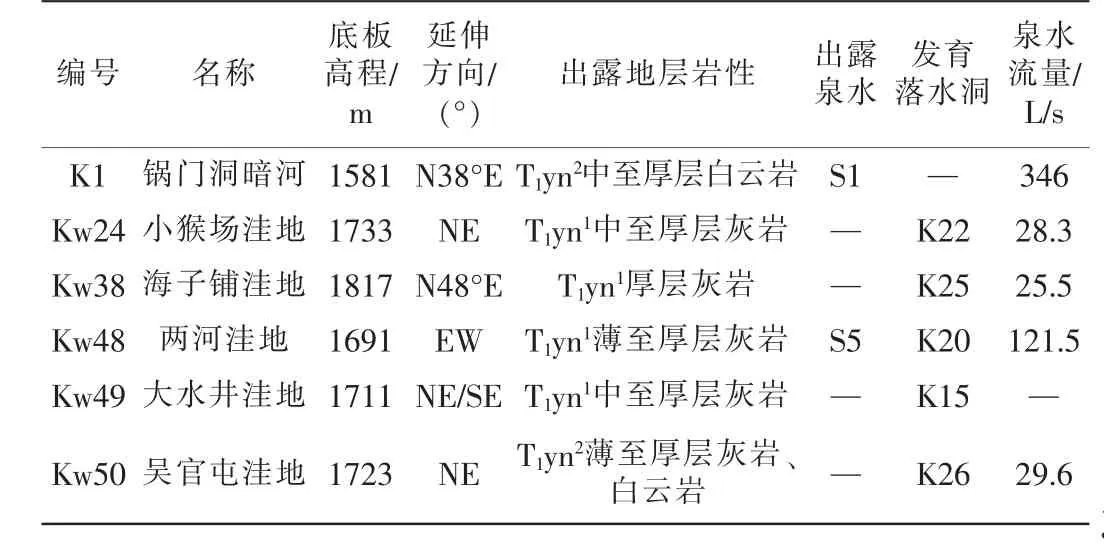

通过对区域地形地貌研究, 水库区在地貌上发育Ⅳ级剥夷面,即Ⅰ级(大娄山期)、Ⅱ级(山盆一期)、Ⅲ级(山盆二期)及Ⅳ级(乌江宽谷期)。 根据现场调查及分析, 水库及集雨区大型的洼地、 线状槽谷,均属山盆二期剥夷面。 地下暗河系统逐渐形成,地下水袭夺了地表水, 使得山盆二期剥夷面上可溶岩区的河床逐渐干枯,导致已存在的地表水系解体,由面状水系变为线状水系。 区内地表岩溶形态主要有溶沟、溶槽、岩溶洼地、落水洞等,地下岩溶形态主要有溶洞、暗河等[1](如表1)。

表1 库区主要发育岩溶形态分布

从平面上看, 水库区内地表岩溶形态以岩溶洼地、落水洞为主,分布于T1yn2、T1yn1地层出露区的部分洼地具有塌陷的特征。在没有断层通过的区域,地表岩溶形态的发育具有相对均匀性。在断层带,地表岩溶形态多沿断层带呈串珠状分布,如沿F1、F4断层带分布的洼地群。 沿区域构造线上洼地的分布也具有串珠状线状分布的特点,以北东走向为主,如海子铺—烂泥田—两河一带的串珠状洼地群。

从垂向方向上水库区内岩溶漏斗及洼地、 落水洞、石牙与溶沟等地表岩溶形态,地下水以垂直运动为主。 在乌江宽谷期,由于地形切割较强烈,河谷岸坡以溶洞、暗河等地下岩溶形态为主,出水溶洞的底板多处于河谷的一级阶地上边缘, 高出河床2~5m,如S1泉高于石板沟2.3m左右,很少有在河床出露的。在岩层组的垂向上, 岩溶的发育具顺层性, 特别在T1yn2地层内表现较为突出, 这是由T1yn2岩性组合决定的。该岩层组为可溶的灰岩、白云岩与非可溶的泥岩、页岩相间分布,其中非可溶性岩层的厚度1~3m,在没有断层破坏的条件下, 对地下水起到一定的阻隔作用,导致了岩溶顺层发育的特点。

水库区地下水的赋存和径流形式, 主要以岩溶管道水、岩溶裂隙水、断层裂隙水和基岩裂隙水的形式存在。 根据水库及水库集雨区地下水的补、径、排条件,总结岩溶水流动规律[2]。

锅门洞为主干暗河,汇集了从海子铺、冯家庄、两河、马场屯等盲谷所汇集的地下水,形成复杂的地下暗河系统。 S1泉为锅门洞暗河出口,作为一个岩溶水流动系统,包括海子铺岩溶水流动系统、冯家庄、水沟盲谷岩溶水流动系统、马场屯、小猴场盲谷岩溶水流动系统;吴官屯盲谷岩溶水流动系统、锅门洞小河集雨区、娅密集雨区、两河集雨区等4个岩溶水流动系统和3个集雨区(如图1)。 其中娅密集雨区、两河集雨区通过岩溶水的形式补给锅门洞暗河,锅门洞小河集雨区为锅门洞小河地表分水岭以内的地表径流集雨区。

图1 水库区岩溶水流动系统分区

3 渗漏条件分析

水库河流为锅圈洞小河, 库区河流在左岸与汇合口上游干流构成河间地块、 在右岸与汇合口下游干流构成河间地块。

3.1 水库左岸渗漏

水库左岸1580~1615m左右分布的T1yn2强可溶岩层,1615~1650m分布T2g1弱可溶岩地层, 其中T1yn2地层沿河间地块延伸至拖长江干流鸡锁箐至汇合口下游段,水库蓄水后,存在渗漏的可能性。 T1yn2地层岩性组合中随分布有不等厚的泥岩, 但因其岩性组合中泥岩分布厚度薄、溶蚀破坏明显,已不具备相对隔水作用,在水库左岸河间地块T1yn2地层岩溶强发育,现场调查在拖长江右岸马脚寺桥边上游,发育S21岩溶泉。 通过ZK1号水位观测,坝址左岸单薄山脊地下水位低于正常蓄水位50m,因此,水库蓄水后,左岸存在通过层面及溶蚀裂隙向拖长江右岸鸡锁箐~马脚寺汇合口河段渗漏的可能[3]。

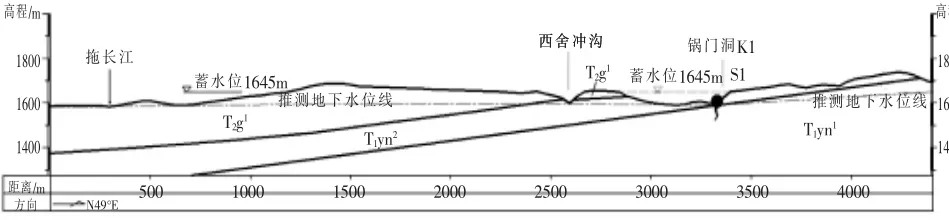

水库左岸河间地块发育西舍冲沟, 沟底分布高程1577~1660m,紧邻拟建坝址左岸,构成水库左岸低邻谷。 西舍冲沟与坝址河段相距甚近, 在库水位1645m高程构成库首左岸单薄山脊。 T1yn2强可溶岩层,贯穿库首左岸单薄山脊,并在西舍冲沟沟底均有分布,因岩层倾向于冲沟,同时山脊单薄,岩体风化裂隙、溶蚀裂隙较发育,加之库水位与冲沟沟底相对高差较大(0~68m)。 通过ZK1号水位观测,坝址左岸单薄山脊地下水位低于正常蓄水位50m。 因此,水库蓄水后存在通过岩层层面及溶蚀裂隙向西舍冲沟的渗漏问题。 水库左岸渗漏分析1-1'剖面如图2。

图2 水库左岸渗漏分析1-1'剖面图

3.2 水库右岸渗漏

在拖长江干流岩子脚至上游汇合口河段,河床及右岸分布T1yn1强可溶岩透水层,与库盆区T1yn1强可溶岩透水层属同一含水层。 经现场调查及分析,虽然河间地块T1yn1上覆地层为T1yn2强可溶岩透水层其岩性组合中有泥岩,但泥岩分布厚度薄、溶蚀破坏明显,已不具备隔水作用,对下伏T1yn1强可溶岩的岩溶发育已不起抑制作用。从现场调查情况来看,发育的S14岩溶泉及其岩溶管道即是佐证,同时地表T1yn2地层分布地带,岩溶洼地、落水洞等地表岩溶形态也较发育。该现象说明水库右岸河间地块分布的T1yn1、T1yn2地层基本同属一含水单元,即是库水与拖长江、S14岩溶泉之间存在水力联系。 因此,水库右岸存在向拖长江右岸岩子脚村河段至上游马脚寺汇合口段渗漏的可能,也存在向S14岩溶管道的渗漏问题。 如图3。

图3 水库右岸渗漏分析2-2'剖面图

3.3 防渗条件分析

拖长江为水库区内地表水、 地下水最低排泄基准面, 库区河流锅门洞小河与拖长江汇合口高程1572.4m,汇合口下游岩子脚处河床高程为1568.0m。水库左岸防渗须截断向近的西舍冲沟、 拖长江鸡锁箐~汇合口河段渗漏,水库右岸须截断向拖长江干流汇合口下游至岩子脚河段的渗漏。 由于可疑渗漏带或范围分布地层为T1yn1强可溶岩透水层及T1yn2弱至中等可溶岩透水层, 水库防渗底界无可靠隔水层依托,只能以区内地下水最低排泄基准面,结合岩体透水率和地下水位来综合确定防渗底界, 两岸防渗端点均以隔水层或地下水位作为依托[4]。

左岸自坝肩沿地表分水岭附近延伸至西舍村寨,端点接上覆T2g1弱可溶岩地层,但因岩层产状平缓,T2g1虽为弱可溶岩层,中间夹中直厚层灰岩、泥灰岩,有顺层向西舍冲沟渗漏的可能[5],所以考虑接地下水位,截断库水向西舍冲沟或拖长江的渗漏[6]。

根据坝址CZK5号钻孔地下水位1589.11m,以及ZK6号钻孔地下水位1589.30m, 右岸地下水位较低,且向右岸上游接地下水位的水力比降太低, 右岸防渗帷幕接地下水位防渗线路过长。 因此右岸防渗帷幕采用端点接T1f3相对隔水层的方案,右岸自坝肩延伸至岩子脚,端点接T1f3相对隔水层隔水层,截断S14岩溶管道,防止库水向拖长江的渗漏。

4 结语

(1)水库区地下水的赋存和径流形式,主要以岩溶管道水、岩溶裂隙水、断层裂隙水和基岩裂隙水的形式存在。

(2)锅门洞为主干暗河,汇集了从海子铺、冯家庄、两河、马场屯等盲谷所汇集的地下水,形成复杂的地下暗河系统。

(3)水库左岸存在通过层面及溶蚀裂隙向拖长江右岸鸡锁箐~马脚寺汇合口河段渗漏的可能。水库蓄水后存在通过岩层层面及溶蚀裂隙向西舍冲沟的渗漏问题。 水库右岸存在向拖长江右岸岩子脚村河段至上游马脚寺汇合口段渗漏的可能,也存在向S14岩溶管道的渗漏问题。

(4)防渗边界左岸考虑接地下水位,截断库水向西舍冲沟或拖长江的渗漏; 右岸防渗帷幕采用端点接T1f3相对隔水层的方案, 右岸自坝肩延伸至岩子脚, 端点接T1f3相对隔水层隔水层, 截断S14岩溶管道,防止库水向拖长江的渗漏。