吡拉西坦的生产和研究进展

2022-11-24王雪莹

王雪莹

(锦州师范高等专科学校,辽宁 锦州 121000)

吡拉西坦(Piracetam),又称吡咯烷酮乙酰胺、吡乙酰胺,是γ—氨基丁酸的一个环状衍生物,是一种具有不同分子排列和晶体结构的多晶型药物。吡拉西坦是第一个具有代表性的益智类药物,在临床上可用于治疗脑动脉硬化症和脑血管等引发的记忆和思维衰退,其用途受到人们的广泛关注。本文通过介绍吡拉西坦的生产路线、多晶型的研究进展、吡拉西坦的鉴别和分析技术,为未来吡拉西坦类药物的研究提供依据和发展方向。

1 吡拉西坦生产路线的研究

吡拉西坦生产路线有很多。1991年,邓艳良报道了由α—吡咯烷酮、1—氯甲基吡咯烷酮、琥珀酰亚胺、琥珀酸酐、吡咯烷酮乙酸、丙烯酰氯、γ—氯丁酰氯等为原料的7种合成路线[1]。1993年,胡艾希[2]对国内外专利和徐云根[3]、周兴仁[4]、王礼琛[5]等人提出的最为主要的三种路线——吡咯烷酮法、甘氨酸法和丁二酸法进行了评议,吡咯烷酮法已用于工业生产,甘氨酸法合成路线较短且反应条件易于控制,具有一定的竞争能力,而丁二酸法由于生产成本较高,不易于工业生产。此后,对吡拉西坦生产路线的研究主要集中在原工艺优化和工艺创新两方面。

1.1 吡咯烷酮法

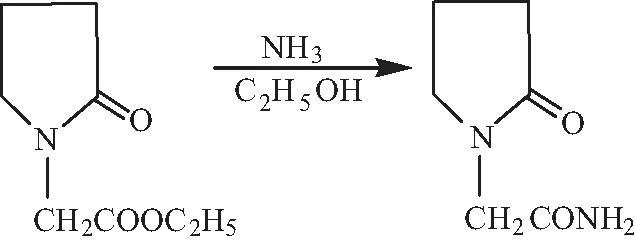

吡咯烷酮法以吡咯烷酮为起始原料进行成盐、缩合、氨化后经精制制得吡拉西坦,合成路线如方程式1。该方法目前广泛应用于工业生产。2001年,由耿国银等人对该法进行优化,考察了影响收率的工艺因素,得到低温成盐:60 ℃ 缩合 6 h,10 ℃ 氨化通氨 4 h,产品总收率达65%以上,成品含量99.9%以上,缩合收率达81%;在确定工艺参数的同时,发现搅拌速率也是影响产品收率的重要因素[6]。

2005年,常瑜等人用均匀设计和实验验证优化合成条件,得到合成脑复康中间体α—吡咯烷酮乙酸乙酯的适宜条件为:α—吡咯烷酮、乙醇钠、氯乙酸乙酯的物质的量比为1∶1∶1,反应温度57~60 ℃,滴料时间 4 h,保温时间 7.5 h,催化剂选苄基三乙基氯化铵,催化剂为反应物物质的量的比4%,并通过回归分析、蒙特卡罗模拟,使收率提高到86.5%[7]。

1.2 吡咯烷酮乙酸乙酯法

吡咯烷酮乙酸乙酯为合成吡乙酰胺的中间体,以它为起始原料进行合成只需进行氨化反应即得到吡咯烷酮乙酰胺,合成路线如方程式2。2009年,智翠梅等以 α-吡咯烷酮乙酸乙酯为起始原料,在乙醇溶液中经氨化反应得 α—吡咯烷酮乙酰胺,总收率 87.1%,该合成路线及工艺适合工业化大生产[8]。

图1 吡咯烷酮法合成路线

图2 吡咯烷酮乙酸乙酯法合成路线

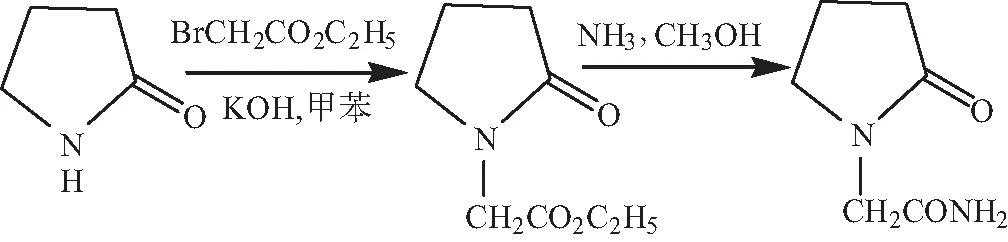

1.3 一步合成法

该方法为改进的吡咯烷酮乙酰胺合成方法,此方法一步合成目标产物,有操作步骤简便等有优点。2007年,刘君以吡咯烷酮、溴乙酸乙酯、氢氧化钾为起始原料,TEBA做相转移催化剂一步合成吡乙酰胺(合成路线如方程式3),收率可达48.6%,该方法缩短了反应时间,且操作简单[9]。

图3 一步合成法合成路线

2013年,宋振峰等在前人基础上,以4-氯正丁酸乙酯和甘氨酰胺盐酸盐为原料,以无水乙醇为溶剂,在碳酸氢钠存在下,加热回流后经异丙醇重结晶制得中枢兴奋剂吡拉西坦,合成路线如方程式4。该方法原料易得,工艺简单、操作方便,环境污染少[10],但收率较低,目前暂不适用于工业化生产。

图4 以4-氯正丁酸乙酯和甘氨酰胺盐酸盐为原料一步合成法合成路线

2 吡拉西坦多晶型现象的研究

国内尚未有人报道吡拉西坦晶型方面的研究情况,国外研究者居多。早期对于吡拉西坦多晶型的研究,多停留在对其命名上。根据美国剑桥大学数据中心的报道,吡拉西坦有五种晶型,即:FI(6.747)、FII(6.403)、F III(6.525)、FV(6.3903)、FIV(8.9537)(图5)。临床上,FII型,FIII型吡拉西坦药物表现很好的治疗效果。

图5 FII(6.403)、FIII(6.525)、FIV(8.9537)、FV(6.3903)分子结构图

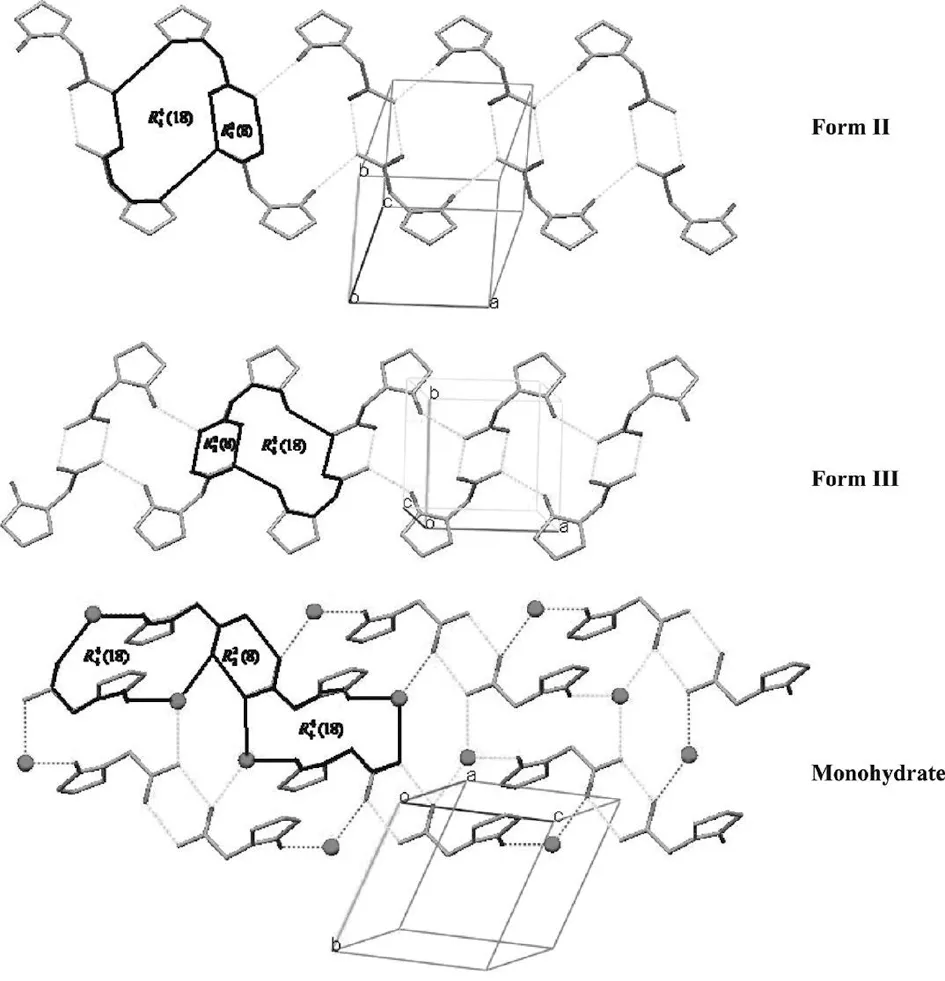

2.1 吡拉西坦多晶型物的内部结构

Helene M报道吡拉西坦是构象多晶型,即晶体中分子在晶格空间的排列不同形成的晶体。吡拉西坦的FII晶型分子间的结合像左手握住左手,FIII晶型像右手握住右手,分子间通过环上的O与NH2上的H结合在一起,形成氢键,由于FII与FIII连接方式不同,所以吡拉西坦呈现不同晶型。国外学者Chambrier M曾报道过多晶型药物吡拉西坦的内部构型(图6)[13]。

图6 晶体内部结构

晶体中药物分子间的结合主要依靠分子间作用力,如氢键、配位键及范德华力等,以此维系分子在空间的稳定排列。固体药物在结晶过程中因重结晶条件的变化,而产生其分子在晶胞中的对称规律的不同,导致药物分子之间、药物分子与溶剂分子之间相互作用力或结合方式的不同,以及某些化合物的化学键旋转,局部构象变化等等。这些因素均可使药物的晶体出现两种或两种以上的空间群和晶胞参数,产生多晶型现象。

2.2 吡拉西坦多晶型物的结晶

Maher A等人报道,FI是高温下的稳定晶型,FII是常温下的亚稳态晶型,FIII是常温下的稳晶型[14~17]。FI、FII、FIII在常压条件下获得[18,19],FV、FIV仅在高压下获得(>0.5GPa)[20]。吡拉西坦多晶型物可从不同的溶剂中结晶分离。Pavlova 报道FIII从甲醇、乙醇中分离,FII从正丁醇、对—二恶烷、乙腈、氯仿中分离,FI从1,2—二恶烷中分离,但实验细节很少[14]。Dematos等人使用原位能量色散X-射线衍射方法监测吡拉西坦,从甲醇、2—丙醇、异丁醇、和硝基甲烷溶剂中结晶[15]。Maher A等人报道,FIII从甲醇中冷却结晶得到,结晶时间14~24 h[16,17];Maher A等人报道,FII从1,4—二恶烷中冷却结晶得到,结晶时间 24 h[21],相对工业化来讲,其结晶周期较长。

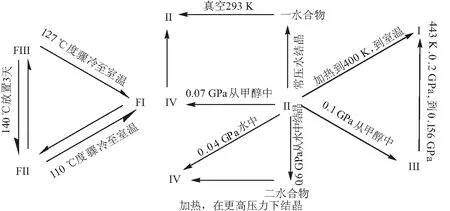

2.3 多晶型间的转化

吡拉西坦的五种晶型有些晶型间可以发生相互转化。Barrett M等人报道,FII在 110 ℃ 转化成FI;FIII在 120 ℃ 转化成FI,但不稳定,在几小时内又转化成FII,亚稳形式最终会转化成稳定晶型,最终以稳定形式存在(图7)。根据Ostwald的规则,FII最终会转变成FIII,转化发生在溶剂中,不发生在固体状态下[14,15]。Maher A报道,在乙醇溶剂中FII转化成FIII晶型,高温转化成FIII的时间较低温时转化成FIII的时间短[16]。Maher A报道,在异丙醇和1,4—二恶烷中FII晶型转化成稳定FIII晶型[17]。Francesca P A报道高压下晶型间也可以发生转化[22]。

图7 晶体结构转化关系图

3 吡拉西坦的鉴别与分析技术

市场上吡拉西坦产品形态很多,国内以吡拉西坦片、吡拉西坦注射液和吡拉西坦氯化钠注射液为主。早期出现的有吡拉西坦口服液,近几年为提高吡拉西坦药用效果,市场上也出现了如复方吡拉西坦脑蛋白水解物胶囊、吡拉西坦胶囊[25]、健脑合剂等。种类如此繁多的吡拉西坦药物,其含量检测,药物性能检测成为当务之急。由于吡拉西坦是一种多晶型药物,不同的晶型会显示不同的疗效,为此要对其晶型进行检测至关重要。

3.1 吡拉西坦含量的鉴别与分析

目前针对吡拉西坦类药物检测的研究报道有:吡拉西坦片主要采用HPLC高效液相色谱技术[23]、红外光谱鉴别[24-26]、阻抑动力学荧光法[27];吡拉西坦注射液主要采用高效液相色谱法[28]、红外光谱鉴别[29]、分光光度法[30];复方制剂主要采用HPLC-ELSD 法[31];吡拉西坦胶囊主要采用高效液相色谱法[23]。

3.2 吡拉西坦多晶型的鉴别与分析

Maher A 报道单晶X射线衍射结构分析法,X-射线单晶衍射法测试直接获得吡拉西坦FI~FIII晶型的晶胞参数和空间群,进一步计算分子构型与晶体中分子的排列;X-射线粉末衍射法不同的晶型具有不同的X射线衍射图谱,通过衍射角度和衍射峰强度不同共同来判定FII或FIII晶型(图8);FII与FIII晶型的IR谱图,不同晶型固体药物的红外光谱存在的差别主要包括峰形变化、峰位偏移及峰强改变等,但在多晶型化合物中通常的变化不是十分明显(图9);电子扫描显微镜(SEM)其放大倍数极高,能直观观察晶体的形状,进一步从外观上辨别多晶型物(图10)。

图8 FI、FII、FIII型晶体XRD图

图9 FII、FIII型晶体IR图

图10 FII、FIII型晶体SEM图

4 展望

药物的合成及晶型对工业化生产以及药效等方面有重要影响甚至是决定性的作用,国内的研究主要集中在吡拉西坦合成方面,而国外研究多集中在吡拉西坦的多晶型研究。最新出现的机械化学合成法[32]无需溶剂结晶绿色环保,节省成本,为药物共结晶的新生产方法,可对该方面进行重点研究。而国外已报道的吡拉西坦多晶型的研究,其结晶生产周期比较长,还无法实现工业化生产,可进一步研究以适应工业化生产。