湖盆斜坡生长研究进展

2022-11-19赵俊峰郭懿萱侯云超李一凡龙盛芳

赵俊峰,白 斌, 郭懿萱,侯云超,李一凡,夏 勇,龙盛芳

(1.西北大学 地质学系/大陆动力学国家重点实验室, 陕西 西安 710069;2.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;3.中国石油长庆油田公司 勘探开发研究院, 陕西 西安 710018)

关于斜坡生长的描述可追溯到Gilbert (1885)对更新世邦维尔湖的研究[1]。斜坡地形(clinoform) 作为沉积学专业术语最初由Rich (1951)提出,用于描述一个等时的、泥质沉积为主的、向盆地倾斜的沉积界面,可由外陆架(浅海区)延伸到盆地底部(深水区)[2]。Steel等(2002) 扩展了上述定义,认为一个陆架边缘完整的斜坡沉积体,包括相对平坦的顶积层、向盆地倾斜的前积层以及坡度低缓的底积层[3]。由不同斜坡地形所夹的等时岩石单元称为斜坡沉积或斜坡岩层(clinothem)。斜坡沉积可发生在海洋和湖泊边缘、大陆斜坡、碳酸盐岩台地边缘环境等,随着加积、进积等沉积作用的持续,形成形式多样的斜坡生长(clinoform growth) 现象[3-4]。

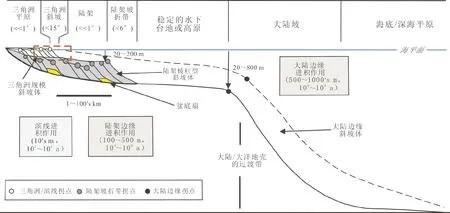

根据斜坡的发育环境、 沉积动力学等方面的特征, 可将其分为滨岸斜坡、三角洲水下斜坡、 大陆架(内)斜坡以及大陆边缘斜坡4种类型(见图1);进一步根据斜坡生长动力学(增生型或披盖型)以及沉积物粒度组成特征,可分为8个亚类、12个小类[5]。Anell等(2017) 根据斜坡曲率和形态特征,将陆架边缘斜坡沉积划分为斜交型、切线斜交型、切线斜交杂乱型、非对称顶厚型、非对称底厚型、发散“S”型、对称“S”型、杂乱“S”型及复合型9种[6]。不同环境形成的斜坡沉积体厚度差别很大,三角洲前缘沉积厚度为几十米至几百米,而大陆边缘斜坡可厚达几千米。陆架内的滨岸-三角洲前缘坡折带前积体形成的水深一般小于 200 m,陆架内的三角洲前缘前积体一般为数十米或小于150 m。大陆斜坡边缘坡折带前积体形成的水深一般大于200 m,直至1 000~2 000 m[3]。

图1 发育在海洋环境的3类主要斜坡体系:三角洲、陆架棱柱体和大陆边缘斜坡生长体[7]Fig.1 Compound clinoform systems at different scales, showing three actively growing clinoforms systems: delta, shelf-prism and continental-margin clinoforms[7]

湖相盆地(简称“湖盆”)是世界特别是我国油气勘探的重要对象,研究不同类型陆相盆地的斜坡生长及其地质指示,既具有解决储层预测难题的现实意义,也是对斜坡生长理论的有益探索和发展。湖盆边缘发育的斜坡沉积主要是三角洲-深水沉积体系,由斜坡的顶积层、前积层到底积层,依次由三角洲平原、前缘亚相过渡为前三角洲和深水重力流沉积[3-5,7]。由前述斜坡沉积的定义可知,前积层属于斜坡沉积的组成部分之一。斜坡沉积是沉积学和层序地层学的重要发展,也是当前的研究热点之一。2020年第2期BasinResearch曾以“Clinoforms and Clinothems: Fundamental Elements of Basin Infill”为主题出版了专辑[8]。本文在介绍斜坡生长基本理论的基础上,重点围绕湖盆斜坡生长现象的地质内涵,归纳总结了其具有的4个方面的重要地质指示;剖析了最新报道的几个湖盆斜坡生长研究的典型实例;最后,指出了该领域尚存在的问题和今后研究努力的方向。

1 斜坡生长的沉积学指示

斜坡生长现象提供了丰富的沉积学指示。斜坡体的内部结构和外部形态,反映了地层和层序的堆叠方式。通过斜坡生长过程分析,可恢复大陆边缘或湖盆边缘古地形、水体深度,获取地层加积、进积的速率等有关沉积体系演化的定量信息;进而揭示海/湖平面变化、气候变化、物源供给特点以及沉积物传送和分散样式(sediment delivery and dispersal patterns)[3,9]。20世纪末至今,关于大陆边缘和湖盆的斜坡生长方面取得了非常丰富的理论和应用成果,在盆地沉积充填过程研究、深水储层预测等方面展现出独特的优势[10-12]。无论是海洋环境还是湖盆环境,斜坡生长的主要沉积指示可归纳为以下4个方面。

1.1 对地层等时划分对比的指示

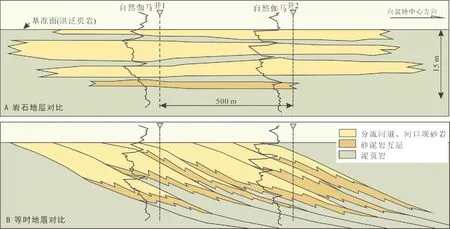

通常情况下,三角洲前缘-深水沉积区普遍存在“同时异相”的现象。在缺乏斜坡理论指导下,地层划分对比往往按照“等岩性”对比的原则,造成地层“穿时”现象,进而导致对盆地沉积充填过程的曲解,并且影响开发层系砂体划分对比和开发效果(见图2)。以鄂尔多斯盆地三叠系延长组为例,从近年来采集处理的地震资料看,在三角洲-深湖沉积过渡地带可见不同类型的前积结构或斜坡生长现象,其中,盆地东北部以低角度叠瓦状为主,而西南部则以高角度斜交型、顶薄“S”型为主。斜坡生长现象的发现,不仅改变了以往认为延长组“千层饼式”稳定沉积的传统观念,对沿用多年的“等岩性”地层划分对比方案提出了全新的挑战。在湖盆斜坡和深水区,以往认为的长6和长4+5地层,按等时划分的方案,其厚度将明显减小,而长3—长1地层的厚度则要大幅增加。

图2 岩性地层和等时地层划分方案对比[4]Fig.2 Comparison between lithostratigraphic and chronostratigraphic correlations[4]

1.2 对沉积物分散样式的指示

通过对斜坡体加积、进积方式及其速率等的研究,可对斜坡-深水区沉积物分散样式进行预测。对大陆边缘斜坡体的研究表明,斜坡生长方式、过程与陆架-深水区沉积物分散样式具有密切联系,并建立起一系列行之有效的预测方法。单个斜坡沉积体的结构(几百个千年的时间尺度)、斜坡体倾角变化以及陆架边缘坡折带的下切程度和斜坡破坏程度,可以指示是否有大量的砂质沉积物被搬运到陆架边缘以外[3]。陆架边缘/滨线的迁移轨迹(shelf-edge or shoreline trajectory) 分析方法广泛应用于斜坡沉积演化研究[8,13-14]。即在二维剖面上寻找并追踪连续的斜坡沉积体的坡折(break of slope) 的垂直或横向(向陆地或向盆地方向的)移动,进而分析斜坡沉积体的加积和进积生长过程[3,15-17]。该分析方法是在一个连续的水进或水退过程中对沉积体系进行分析的,而不是把沉积体系划分成孤立的沉积体系域进行分析,因而可更细致地分析沉积过程的响应关系[18]。

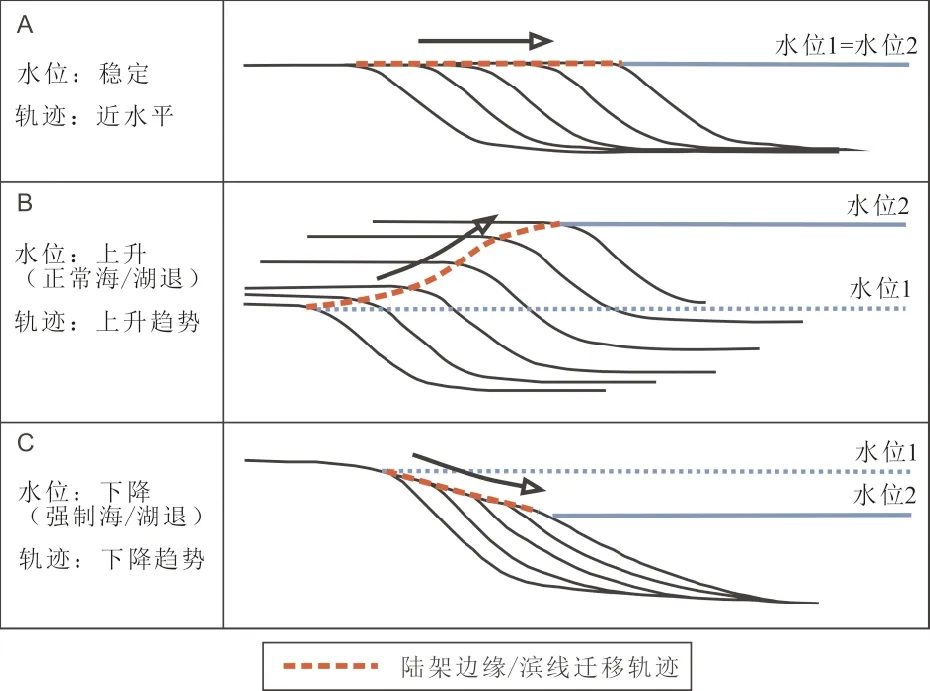

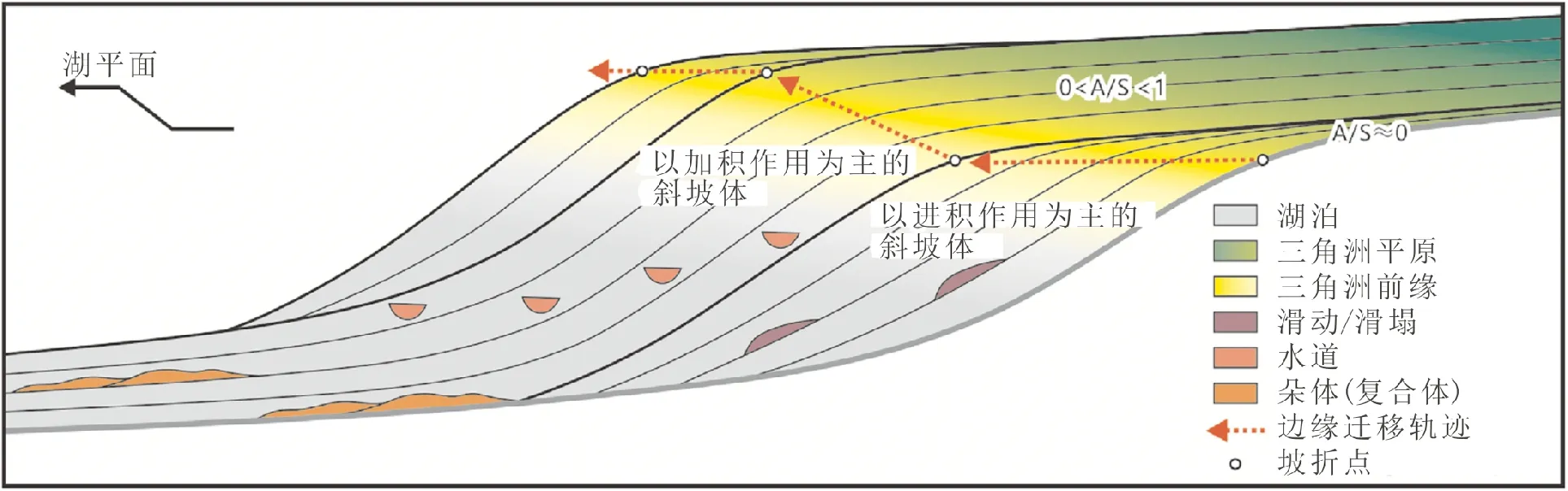

陆架边缘/滨线迁移轨迹可划分为抬升型、平坦型和下降型(见图3),反映了沉积物供应和可容空间之间的动态相互作用,进而决定了沉积体系在斜坡和深水区的分配和叠加方式[19]。抬升型的陆架/滨线坡折迁移轨迹反映了沉积物供应同步或略低于可容空间,以加积作用为主,对应的深水区物质搬运体系主要为泥质。平坦-下降型则反映沉积物的供给超过陆架可容空间,主要发生进积作用,大量砂质被搬运至深水区,通常具有厚的前积层和底积层,顶积层不发育或缺失[4, 18]。陆架边缘迁移轨迹分析与地震、测井资料分析相结合,形成更加便捷、准确的岩性预测方法。当然, 应用迁移轨迹理论预测沉积物的分散

图3 不同水位变化趋势产生的陆架边缘/滨线迁移轨迹类型[19]Fig.3 Classification of shelf-edgeor shoreline trajectories developed during different trends of water-level change[19]

样式和展布还需要综合考虑沉积物供应量、气候条件、可容纳空间、陆架宽度、沉积物粒度、地质营力作用等因素的影响[18,20-22]。

1.3 对盆地层序地层和沉积充填过程的指示

传统的层序地层分析将地层单元解释为不同类型的体系域,由此建立可预测的模式。建立在斜坡生长基础上的陆架边缘或滨线迁移轨迹分析,则将传统相对独立的体系域模型视为更加连续的沉积序列[20]。将地震地层反映的地层接触关系、钻井和测井资料反映的准层序叠加样式,与滨线迁移轨迹等斜坡生长分析方法有机结合起来,为深入理解盆地层序地层开辟了更为有效的途径。

斜坡生长现象可在地震剖面和部分露头剖面识别追踪,依据其恢复湖盆结构和沉积充填过程具有现象直观、依据较可靠的特点。斜坡体前积层的倾向,可以指示沉积物源供给的方向。斜坡体底积层和顶积层之间的垂向高差,经压实校正后,可近似代表沉积时的古水深[7]。在利用斜坡体进行盆地古地形、古水深及物源方向等恢复时,要首先将发育斜坡体的地层恢复至其原始沉积水平状态,即在地震剖面上沿标志层进行拉平处理。斜坡体的顶积层代表斜坡地层沉积末期的顶面,应该为一水平面,是理想的拉平标志层。湖盆的沉积充填,是不同物源方向斜坡体不断向湖盆中心推进的过程(见图4)。因此,通过考察斜坡体形态特征、加积与进积迁移过程,可以反映盆地沉降-沉积中心的迁移规律,揭示湖盆沉积充填过程[5,23-24]。

1.4 对盆地源-汇系统演化的指示

斜坡沉积体是从大陆物源区到深海盆地源-汇系统中最重要的沉积物输送枢纽带[18]。斜坡生长是海/湖平面、气候变化、物源供给的综合反映,提供了源-汇系统演化的重要信息。对斜坡体的加积和进积生长厚度、沉积速率进行定量分析,结合古水深恢复,可反映可容空间与沉积物供应量比率变化(A/S)情况。将斜坡生长特征与盆地沉降作用(岩石圈热沉降、构造挠曲沉降等),隐伏断层活动以及周缘造山带构造抬升活动(期次、强度等)、物源信息、古气候变化等结合起来,便于剖析斜坡体的形成原因,并揭示周缘造山带与盆地的源-汇响应关系。这方面的工作在陆架边缘三角洲的研究中已发挥了重要作用,如在墨西哥湾[9]以及我国南海珠江口盆地[20-21]等地区均有很好的应用,但在湖盆研究中涉及较少[25-26]。

图4 Dacian盆地晚中新世地层顺物源方向的斜坡生长现象[5]Fig.4 Clinoforms growth along the paleo-current direction in the late Miocene lacustrine Dacian Basin[5]

2 湖盆斜坡生长研究实例

陆相盆地三角洲砂体发育类型众多,且紧邻烃源岩,是过去几十年来寻找岩性油气藏最为现实和重要的领域。近年来,随着油气勘探的深入,深水区砂岩及细粒沉积岩已成为致密油和页岩油开发的现实对象。因此,理清不同类型砂质沉积物的搬运方式及分布规律,对于精细表征储集砂体构型,揭示湖盆沉积充填过程,具有重要的理论和实际意义。

发育于湖盆边缘的斜坡生长或前积现象引人瞩目,国内外已有一些学者对其开展了研究,取得了许多宝贵的成果和认识。早期研究关注于斜坡体中段的前积现象,侧重剖析前积体特征及其对湖盆沉积充填的指示[27]。李慧琼等(2014)依据二维地震资料,对鄂尔多斯盆地三叠纪延长组沉积期古水深、古坡度进行了探索性恢复,并探讨了前积与砂体类型的关系[28]。惠潇等(2022)利用陇东地区的三维地震资料,将延长组中段划分出7个层序组,认为砂体主要分布在斜坡沉积单元的上部和下部[29]。曾洪流等(2015)探讨了渤海湾盆地饶阳凹陷古近系隐性前积现象及其对应的三角洲沉积模式[30]。 莫午零等(2012)重点讨论了松辽盆地白垩系发育的大型前积体的形成机制[31]。

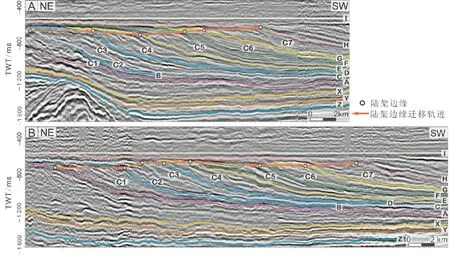

近年来,将湖盆斜坡作为一个整体开展的研究陆续涌现,包括匈牙利的Pannonian盆地[19,32-33]、罗马尼亚西部的Dacian盆地[17,34]、中国的渤海湾盆地秦南凹陷[35]和东营凹陷[36]等,这些工作借鉴大陆边缘斜坡沉积理论和方法,侧重于剖析湖盆边缘斜坡体的形态特征、滨线(岸)坡折迁移轨迹(shoreline clinoform trajectory)对深水区沉积物分配的控制、斜坡生长的控制因素等。现将近年报道的湖盆斜坡研究实例简述如下。

匈牙利的Pannonian盆地是一个具弧后起源的深湖盆[19,32-33]。该盆地马科海槽中新世晚期—上新世早期形成高度介于400~500 m的“S”型斜坡沉积,由交替的加积和进积型斜坡沉积体组成。研究表明,加积型斜坡沉积表现为上升的坡折迁移轨迹特征,大部分砂质沉积物由浊流输送到深水盆地,形成厚且分布广的浊积朵体。进积型斜坡表现为平坦的坡折迁移轨迹。沉积物在陆架发生过路,主要堆积在斜坡上,在斜坡底部堆积成小型朵体。这明显有别于海洋陆架边缘斜坡沉积物分布规律。作者认为,上升和平坦陆架边缘迁移轨迹的交替变化,受气候和沉降作用共同控制。增加的降水不仅增加了水的流入,而且还增加了沉积物的输入,进而抵消了可容纳空间对砂质沉积物向深水输送的影响[19]。斜坡地形面是非常好的地层等时对比界面。Magyar(2021)在对软体动物和鞭毛藻类等古生物化石组合鉴定和火山灰夹层定年的基础上,沿地震剖面上的斜坡界面进行追踪,实现了对Pannonian盆地新近纪晚期(11.6~2.6 Ma)地层的等时划分与对比[26]。

罗马尼亚西部的Dacian盆地是一个在中新世晚期前陆盆地基础上发育的深湖盆,是表现斜坡生长角度变化与沉积物类型相互耦合的典型实例[17,34]。地震剖面显示其斜坡总高度可达400 m,单个斜坡体具有较薄(10~60 m厚)或截切的顶积层(top-truncated sets)沉积,杂乱的前积层和强烈加积的底积层。依据斜坡沉积高度和前积坡度的变化,从早到中期,盆地边缘水体较深,前积层坡度较陡,以峡谷充填、块体搬运沉积为主,底积层为碎屑流和浊流沉积;晚期阶段前积层平缓,以三角洲和细粒沉积充填为主。整个斜坡生长过程均表现为相对平坦的边缘迁移轨迹。作者认为,这是由于Dacian盆地与黑海盆地之间低隆起的存在,导致湖水不断溢流到黑海,进而限制了Dacian盆地的水位上升,形成顶部削截型的斜坡沉积体。

渤海湾盆地东营凹陷始新世沙河街组三段的三角洲复合体在结构上表现为“S”型加积、进积交替叠加的斜坡沉积[35]。加积为主的斜坡具有厚而广泛的富砂质底积层。进积为主的斜坡沉积作用主要发生在前积层,通常缺少底积层。加积型斜坡体前端湖底的厚层底积层通常由重力流水道-朵体体系构成,而进积型斜坡体的斜坡-斜坡脚地区更易发育滑动-滑塌块体。研究认为,加积和进积的交替,指示了频繁的相对湖平面变化。湖泊水位、沉积物供应、水体盐度和由潮湿/干旱气候周期引起的密度变化是控制斜坡沉积叠置模式和沉积物向深湖扩展的主要因素。潮湿的气候有利于加积斜坡的形成,而干旱时期利于形成以进积为主的斜坡(见图5)。在温润气候旋回期间,河流补给和降水的增加促进了湖平面上升及湖盆水体盐度/密度的下降,伴随着河流能量和沉积物浓度的增大,异重流频发,陆源碎屑可通过湖底异重流水道向更远端的底积层区域直接供给。干旱气候旋回期间,河流流量小、蒸发量大,在近于稳定或下降的湖平面条件下发育前积型前积体,河流供给的沉积物在河口处聚集,由于过负载发生垮塌,沉积物以滑动-滑塌的方式堆积于斜坡脚[35]。

此外,Xu等(2018)对渤海湾盆地秦南凹陷渐新世东营组的湖盆坡折迁移轨迹类型、地层堆积模式与沉积物扩散之间的关系进行了研究。研究结果也强调了斜坡生长与深水区砂质沉积物分布的内在联系,以及气候变化所起的控制作用[36]。

图5 由沉积物供给与湖平面变化共同控制的斜坡体叠置样式示意图[35]Fig.5 Schematic map illustrating clinothem stacking patterns joint-controlled by sediment supply and lake-level changes[35]

3 湖盆斜坡生长研究存在问题

综上所述,前人开展的工作卓有成效,展现了湖盆斜坡沉积研究的巨大价值和潜力。研究表明,斜坡沉积广泛发育在湖盆边缘,表现形式多样,蕴含着丰富的沉积学信息和重要的地质指示。然而,相对大陆边缘研究,湖盆斜坡沉积研究起步晚,基础薄弱,理论认识尚不够系统。存在的主要问题可概括为以下3个方面。

1) 斜坡体特征和生长方式在不同类型盆地表现有别。目前,对坳陷湖盆等重要类型盆地的斜坡生长方式认识尚不清楚。研究实例仅有弧后 (Pannonian盆地)、晚期前陆 (Dacian 盆地) 以及断陷(渤海湾盆地) 等类型湖盆的解剖。从已有湖盆斜坡沉积的报道看,斜坡生长方式多样,保存类型有“S”型、顶薄(或削截)的“S”型、叠瓦型等,其形成过程受特殊的区域动力学背景 (如Dacian 盆地)、 物源供给、 可容空间、 气候等多重因素控制, 而这些因素在不同类型的盆地里差异更为显著。 坳陷湖盆 (如松辽、 鄂尔多斯等) 沉积规模大, 油气资源丰度高, 是陆相盆地油气勘探的主战场, 其重要性和研究意义不言而喻, 但目前尚缺少针对坳陷型湖盆斜坡生长方面的深入研究。

2) 关于湖盆斜坡生长与三角洲前缘-深水区沉积物分散样式的过程与响应关系,尚不明确。湖盆水体规模较之海洋明显要小,湖盆沉积对构造活动、气候变化和物源供给等因素更为敏感。湖盆斜坡的生长,较大陆边缘环境更为复杂。湖平面波动的幅度和频率对米兰科维奇轨道周期引起的气候变化敏感,其变化幅度可能比海洋系统更大且更频繁[37-38]。研究显示,湖盆边缘的斜坡生长与沉积物分散体系的关系及其控制因素不同于海洋陆架环境[11,39-40]。 Pannonian盆地、 渤海湾盆地东营凹陷等实例表明, 湖盆斜坡的加积和进积作用, 不仅受物源和可容空间控制, 也与气候作用密切相关[11,19,36]。 气候可通过蒸发/降雨量和风化作用同时影响基准面变化和沉积物供应量。 在潮湿气候下, 高降雨量可引起湖平面上升, 形成上升型坡折迁移轨迹, 同时, 增强的物源供给也能将砂质沉积物搬运至盆底[19]。 这一点也得到数值模拟研究工作的印证[39-40]。 因此, 源自大陆边缘的斜坡生长理论虽可借鉴于湖盆斜坡沉积, 但是其地质指示和意义不能机械套用, 需进一步探索。

以往基于钻井、露头等资料,在湖泊三角洲与深水沉积类型、砂体构型、沉积模式等方面取得丰硕的成果[41-45]。但依据散点资料所建立的模式性总结,难以指示砂体分布的连续性和动态演化规律。目前,对于湖泊三角洲前缘和深水沉积砂体的类型、分布规律、沉积过程等仍存在较多争议,如三角洲水下沉积砂体如何延伸[46-48],三角洲和深水沉积砂体是如何过渡的,二者分布有何规律[49-51]等。从斜坡生长研究入手,为解答湖泊三角洲和深水砂岩的分散样式等提供了新的途径。

3) 对湖盆斜坡体的成因及其控砂机理研究尚为薄弱。如上所述,借鉴海洋环境的斜坡生长理论对湖盆环境斜坡进行研究,近年来开始受到关注。目前,对湖盆斜坡的研究集中在对斜坡体结构表征与生长过程分析、斜坡生长与深水沉积物分散之间的关系。而对于不同类型盆地斜坡体的形成原因、主控因素以及斜坡生长的控砂机理,尚处在探索中。斜坡沉积是调节沉积物由源区向深水区输送的重要地貌枢纽[18],斜坡体受控于盆地性质与构造背景、盆地物源、气候、湖平面等因素[17,31,52],同时也保存了盆地沉积充填过程、沉积中心迁移和源-汇系统作用过程的重要记录,故对其成因的研究有重要的意义。这方面可采用物理或数值模拟工作进行探索。如Kovacs等(2021)对Pannonian盆地西北部开展的数值模拟工作表明,明显的下降型陆架边缘轨迹和上超的斜坡地形界面,是由差异压实、沉降和沉积物供应的横向变化所致,而不是以往认为的由于基准面下降所致[52]。从油气勘探的现实需求出发,探索斜坡生长对砂质沉积物分布(最终可形成砂岩储层)的控制机理是成功进行储层预测和等时砂体追踪对比的关键,故其具有重要的应用价值。

4 结论

1) 形成于大陆边缘的斜坡生长理论,对于理解海洋和湖盆的沉积充填过程、构造—气候—沉积的耦合响应关系及深水储层预测等方面具有重要的意义,是沉积学和层序地层学的重要发展。湖相盆地的斜坡生长现象近年来才被关注。

2) 斜坡生长现象提供了丰富的沉积学指示。通过对斜坡生长过程分析,可恢复大陆边缘或湖盆边缘古地形、水体深度及地层加积、进积的速率等有关沉积体系演化的定量信息;进而揭示海/湖平面变化、气候波动与变化、物源供给特点以及沉积物传送和分散样式。

3) 目前,对坳陷湖盆等重要类型盆地的斜坡生长方式的认识尚不清楚;关于湖盆斜坡生长与三角洲前缘-深水区沉积物分散样式的过程与响应关系尚不明确;对湖盆斜坡体的成因及其控砂机理研究尚为薄弱。以上几个方面值得今后在湖盆前积斜坡研究中进一步加强。