复方甘草酸苷片联合第二代抗组胺药物治疗慢性荨麻疹有效性及安全性的Meta分析①

2022-11-16谭晓霞李亚玲西南医科大学附属医院药学部泸州646000

谭晓霞 李 俊 李亚玲(西南医科大学附属医院药学部,泸州 646000)

慢性荨麻疹(chronic urticaria,CU)是常见的皮肤疾病,临床表现为风团每天或间歇性发作,持续时间不短于6周,其发病频率较高、病程较长、发病机制复杂且难以治愈[1]。有研究显示,CU的患病率呈逐年上升趋势,一般在40~60岁达到高峰,严重影响患者的工作及生活质量[2-4]。目前,抗组胺药仍是CU的一线治疗药物,但其单用时难以达到理想效果。复方甘草酸苷是从中药甘草中提取的一种复方制剂,具有抗炎止痒、调节免疫功能、护肝等作用,为临床上抗组胺药治疗CU的常用联合药物之一。但该联合用药并未作为CU推荐的治疗方案,且缺乏完善的系统性评价,急需要有力证据来证明其疗效及安全性。为了全面客观的评价复方甘草酸苷片(Fufang Gancaosuangan Pian,FGP)联合第二代抗组胺药治疗CU的疗效及安全性,笔者对该类文献进行了Meta分析,以期为临床医师治疗CU时联合用药提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

1.1.1 研究类型 随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),语种限制为中、英文。

1.1.2 研究对象 明确诊断的CU患者,患者性别、种族、地域不限,年龄≥12岁。

1.1.3 干预措施 对照组患者口服第二代抗组胺药(枸地氯雷他定、左西替利嗦、咪唑斯汀、司他斯汀、依巴斯汀、非索非那定、地氯雷他定、盐酸氮罩斯汀、西替利嗪、依匹斯汀、苯磺贝他斯汀等);试验组患者在此基础上加服FGP。

1.1.4 结局指标 主要结局指标:①痊愈率;②总有效率;③复发率。次要结局指标:④不良反应发生率。临床疗效评价结合欧洲MILOR四级评分法,症状积分下降指数(symptom score reduce index,SSRI)计算痊愈率及总有效率[5]。疗效指数(%)=(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分×100%,痊愈(疗效指数≥90%)、显效(疗效指数60%~89%)、有效(疗效指数20%~59%)、无效(疗效指数<20%),总有效率(%)=(痊愈+显效)/总例数×100%,以跟踪回访期间再次出现临床症状或体征评价复发率,以不良反应发生率评价安全性。

1.1.5 排除标准 ①非RCT;②重复发表文献;③评分、统计方法不同,如未将SSRI作为疗效评价标准;④分组不符合纳入标准,如联合其他药物及非常规使用第二代抗组胺药或FGP;⑤文献质量差、试验数据不完整且无法联系原作者的研究。

1.2 检索策略 计算机检索PubMed,Embase,The cochrane Library、知网、维普、万方,检索时限自各数据库建库至2021年6月21日。中文检索词为“复方甘草酸苷”“荨麻疹”“慢性荨麻疹”“随机对照”,英文检索词为“Compound glycyrrhizin”“Chronic Urticarial”“Randomized controlled trial”。运 用 通 配符、逻辑符及范围运算符等制定检索式,同时手工检索其他文献,如纳入文献的参考文献。

1.3 资料提取与质量评价

1.3.1 文献筛选与资料提取 由两位评审员同时、独立按纳入与排除标准筛选文献并提取资料,进行对比分析,期间如遇分歧,讨论决定或由第三人裁决。提取信息主要包括文献题目、第一作者、发表年份、研究的样本量、研究对象、干预措施、疗程、随访情况等。

1.3.2 文献方法学质量评价 采用Cochrane系统评价手册对纳入研究的质量进行评价。

1.4 统计学分析 采用Stata12.0软件进行Meta分析。二分类变量采用相对危险度(relative risk,RR)及其95%置信区间(confidence interval,CI)表示。若各研究结果间无统计学意义(P>0.1,I2<50%),采用固定效应模型进行分析;反之,若各研究之间存在统计学意义(P<0.1,I2>50%),则采用随机效应模型,并分析偏倚来源。采用Begg's检验对纳入文献的发表偏倚进行分析。

2 结果

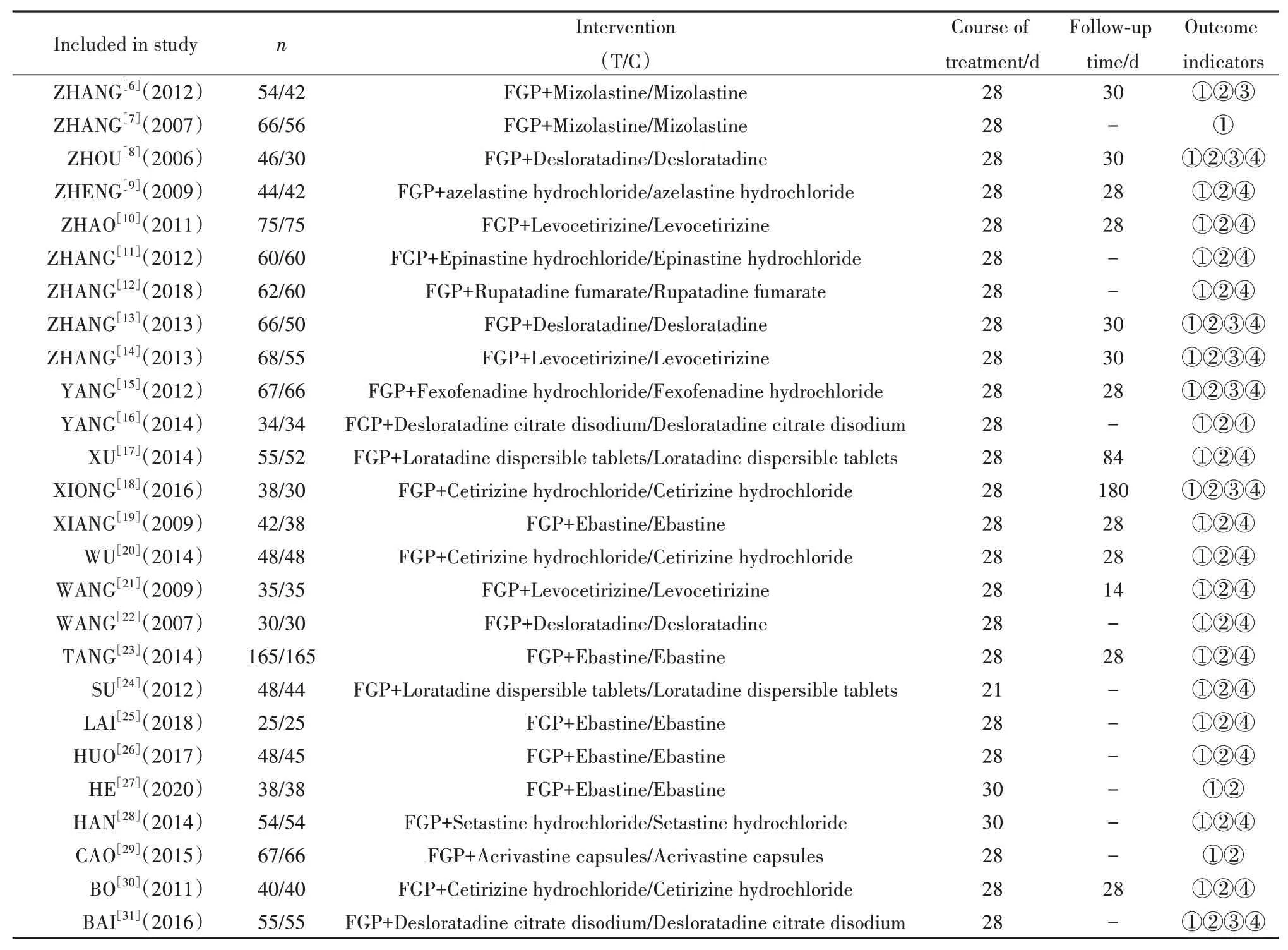

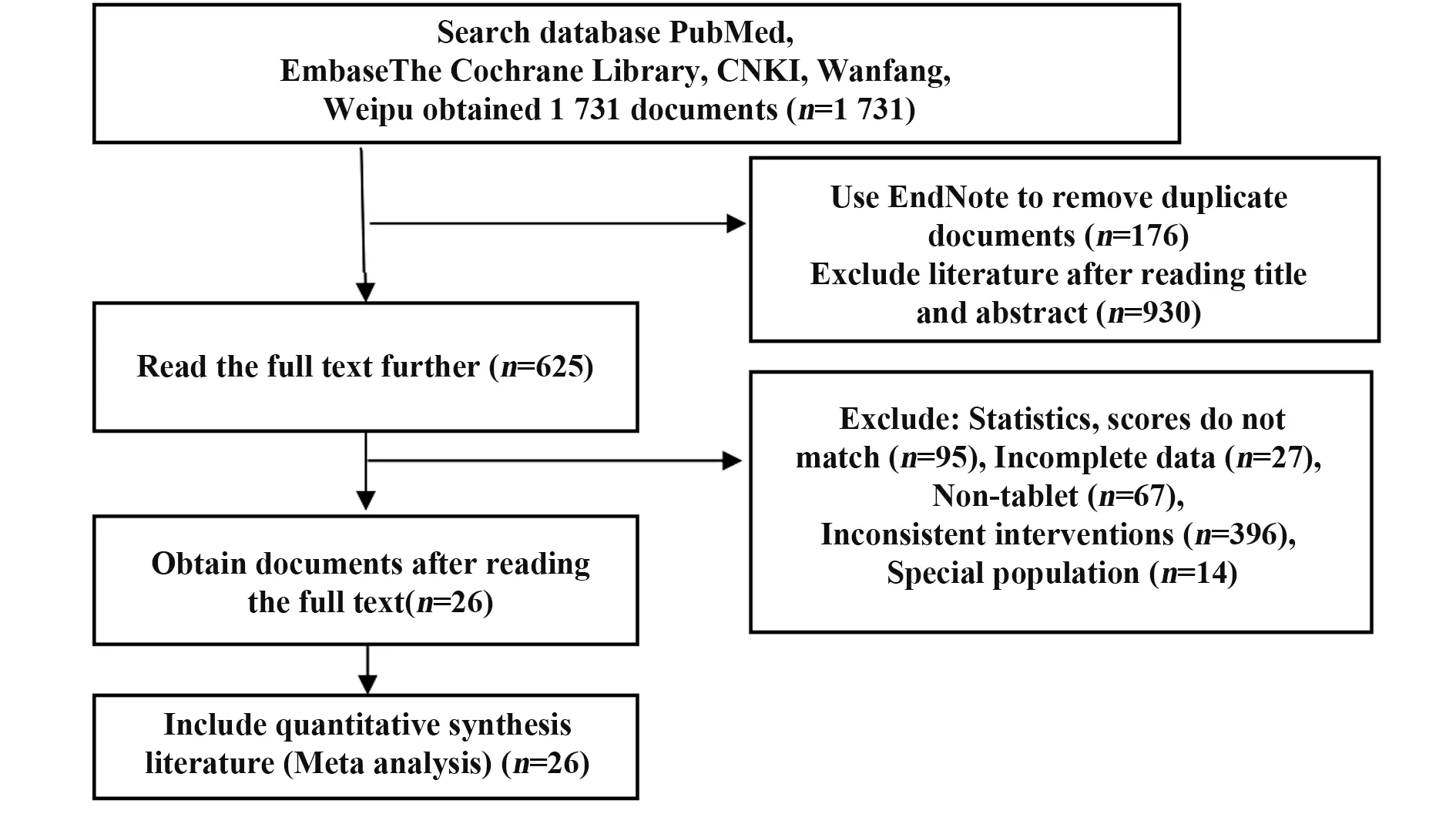

2.1 纳入研究基本信息 初步检索获得文献1 731篇,使用EndNote剔除重复文献176篇,阅读题目及摘要剔除文献930篇后得到625篇,经过逐级剔除,最终纳入26篇文献[6-31],均为中文文献,共计2 765例患者,文献筛选流程见图1,文献基本情况见表1。

表1 纳入文献的基本特征Tab.1 Basic characteristics of included studies

图1 文献筛选流程图Fig.1 Flow diagram of study screening

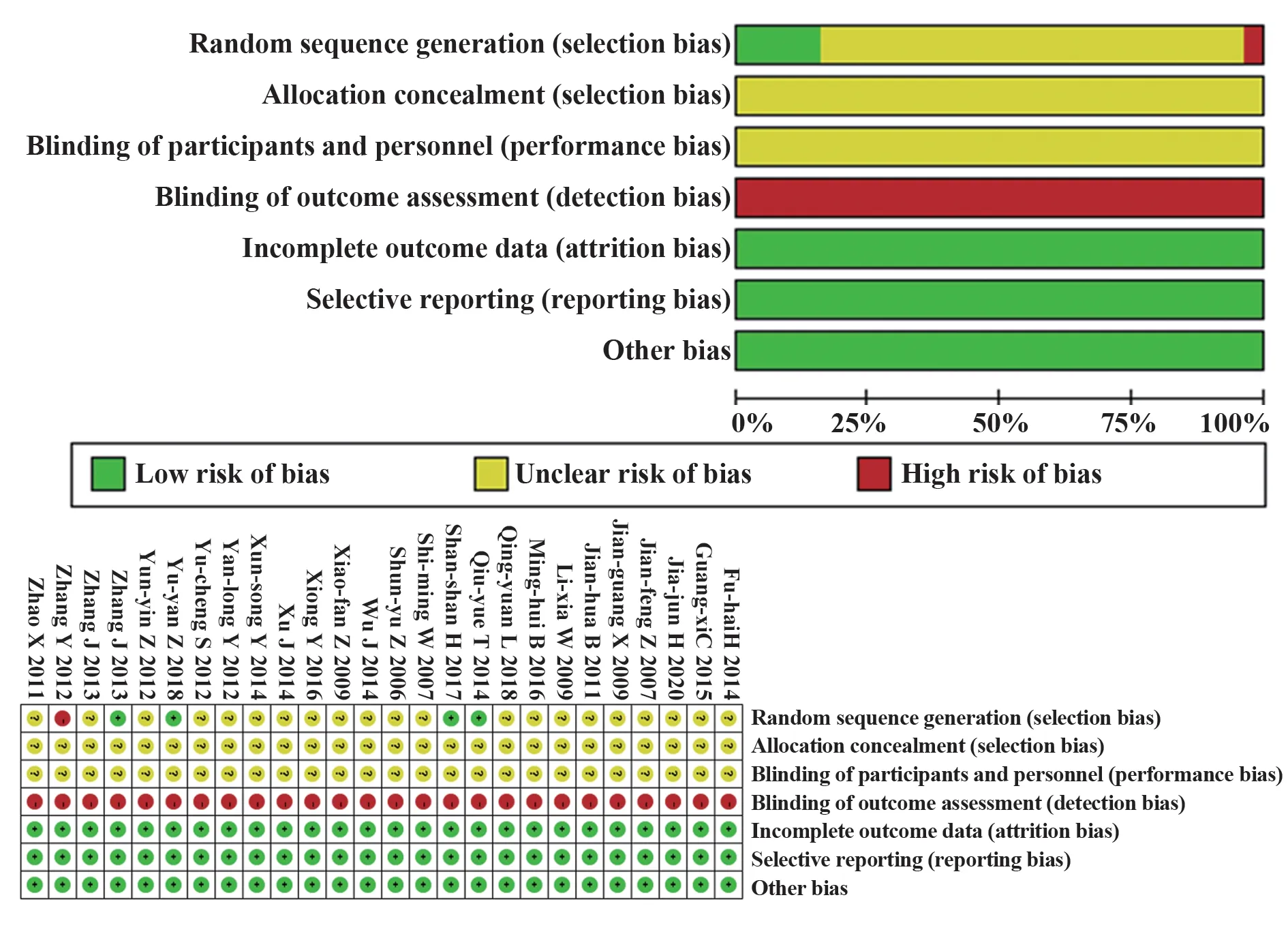

2.2 纳入文献质量评价 纳入的26篇文献均为RCT,均提及“随机”字样,4篇文献具体描述了随机序列的产生,为随机数字表法[12-13,23,26]。所有研究均未说明随机序列的隐藏,评为未知风险;所有研究均未提及盲法,可认为对研究者及受试者实施盲法与否对于结果的影响未可知,评为未知风险,对结果评价者可能存在影响,评为高风险。所有文献无数据不全,无选择性报道,无其他偏倚,评价为低风险,具体见图2。

图2 偏倚风险图Fig.2 Risk of bias graph

2.3 Meta分析结果

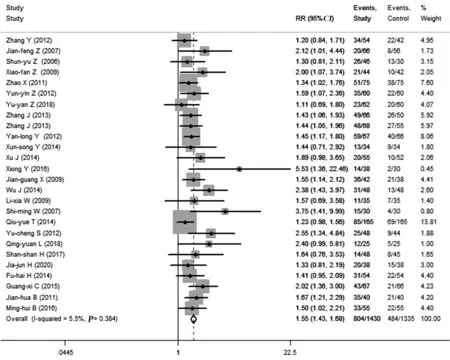

2.3.1 痊愈率26篇文献均报道了痊愈率,研究组间差异无统计学意义(P=0.384,I2=5.5%),采用固定效应模型进行Meta分析[6-31]。结果显示,试验组患者痊愈率显著高于对照组[RR=1.55,95%CI(1.43,1.68),P<0.001],差异有统计学意义,见图3。根据研究中抗组胺药的不同进行亚组分析显示,咪唑斯汀[RR=1.44,95%CI(1.03,2.01),P=0.032]、地 氯 雷 他 定[RR=1.58,95%CI(1.22,2.03),P<0.001]、左 西 替 利 嗪[RR=1.40,95%CI(1.15,1.71),P=0.001]、枸地氯雷他定[RR=1.48,95%CI(1.05,2.00),P=0.024]、氯 雷 他 定[RR=2.20,95%CI(1.39,3.49),P=0.001]、西 替 利 嗪[RR=2.16,95%CI(1.62,2.88),P<0.001]、依 巴 斯 汀[RR=1.38,95%CI(1.16,1.64),P<0.001]试验组与对照组痊愈率显著高于对照组,差异具有统计学意义。

图3 实验组与对照组痊愈率的Meta分析森林图Fig.3 Meta-analysis forest plot of recovery rate of experimental group and control group

2.3.2 总有效率25项研究报道了总有效率,各研究间差异无统计学意义(P=0.626,I2=0),采用固定效应模型进行Meta分析[6,8-31]。结果显示,试验组总有效率显著高于对照组[RR=1.34,95%CI(1.28,1.40),P<0.001],差异具有统计学意义,见图4。根据研究中抗组胺药的不同进行亚组分析显示,地氯雷他定[RR=1.25,95%CI(1.09,1.44),P=0.001]、左 西 替 利 嗪[RR=1.28,95%CI(1.14,1.44),P<0.001]、枸 地 氯 雷 他 定[RR=1.32,95%CI(1.12,1.56),P=0.001]、氯 雷 他 定[RR=1.55,95%CI(1.27,1.89),P<0.001]、西 替 利 嗪[RR=1.37,95%CI(1.19,1.57,P<0.001]、依巴斯汀[RR=1.39,95%CI(1.25,1.55),P<0.001]联用复方甘草酸苷后有效率显著提高,差异均具有统计学意义。

图4 实验组与对照组总有效率的Meta分析森林图Fig.4 Meta-analysis forest plot of total effective rate of experimental group and control group

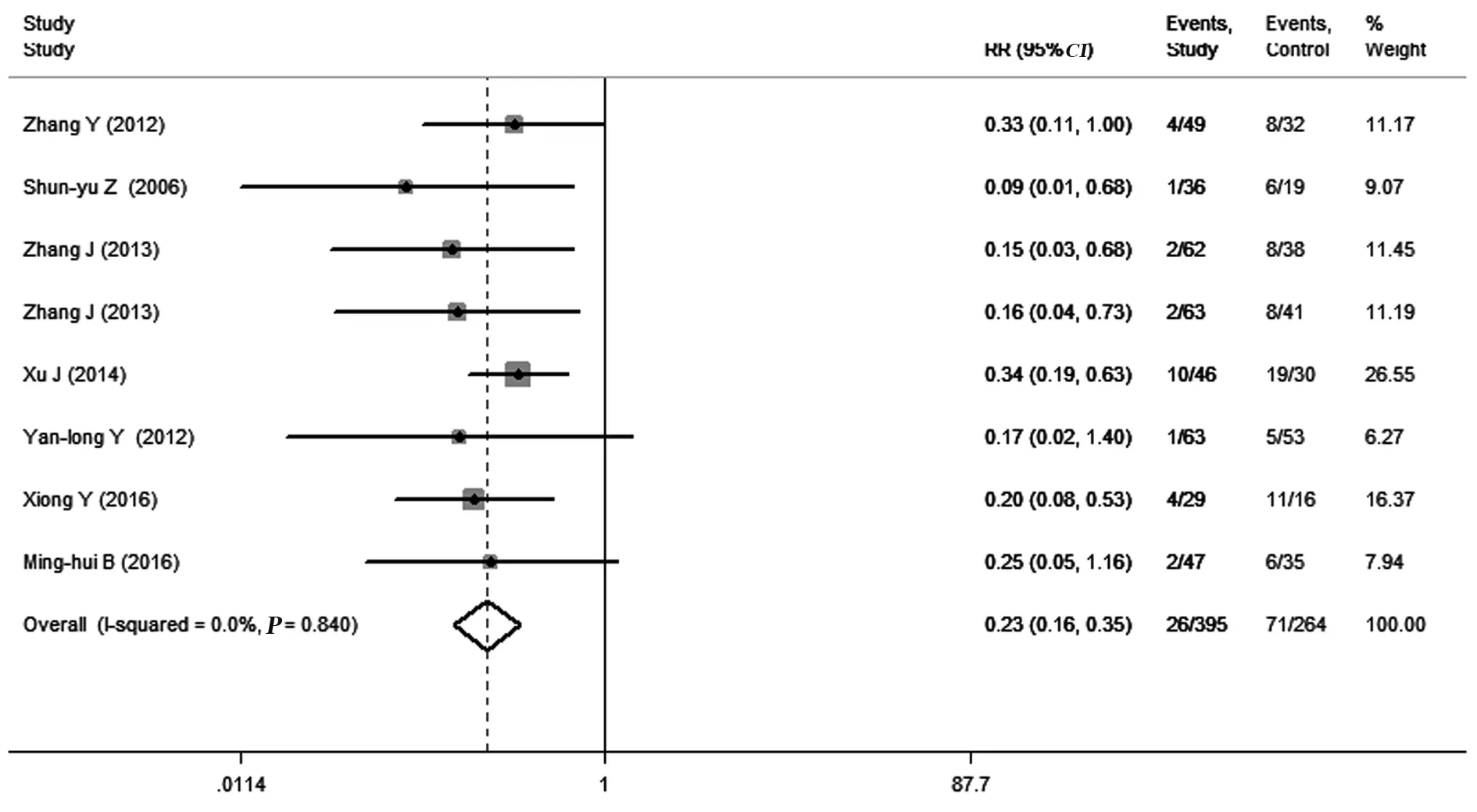

2.3.3 复发率7篇文献报道了复发率,各研究间无统计学意义(P=0.84,I2=0),采用固定效应模型进行Meta分析[6,11-13,15-16,23]。结果显示,试验组复发率显著低于对照组[RR=0.23,95%CI(0.16,0.35,P<0.001],差异具有统计学意义,见图5。

图5 实验组与对照组复发率的Meta分析森林图Fig.5 Meta-analysis forest plot of recurrence rate of experimental group and control group

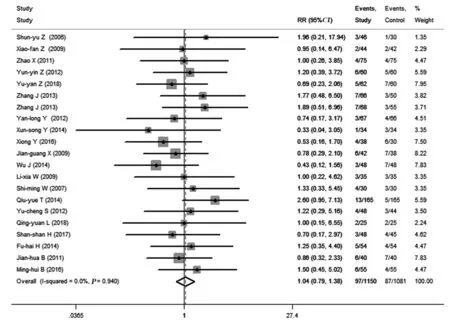

2.3.4 不良反应发生率21项研究报道了不良反应的发生,主要可分为5类:头晕、头痛、乏力嗜睡、口干、颜面水肿,但皆未影响后续用药[8-16,18-26,28,31]。各研究间差异无统计学意义(P=0.940,I2=0),采用固定效应模型进行Meta分析。结果显示,试验组与对照组患者不良反应发生率差异无统计学意义[RR=1.04,95%CI(0.79,1.38),P=0.76],见图6。

图6 实验组与对照组不良反应发生率的Meta分析森林图Fig.6 Meta-analysis forest plot of incidence of adverse reactions between experimental group and control group

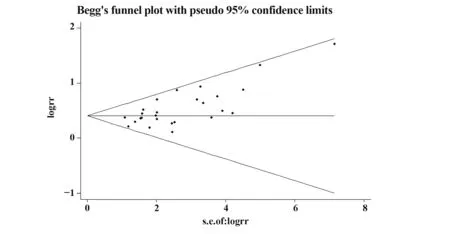

2.4 发表偏倚 以痊愈率为指标,运用漏斗图检验发表偏倚,图形基本对称,提示发表偏倚较小,见图7。

图7 基于痊愈率的漏斗图Fig.7 Funnel chart based on recovery rate

3 讨论

目前CU的治疗仍以第二代抗组胺药物为首选,常规剂量无效时可更换抗组胺药物或增加剂量,以控制症状和提高患者生活质量[1],但单独使用时常难以达到理想效果,且有研究发现此类药物存在药动学、药效学差异,可能导致疗效差异和潜在毒性[32]。

此次Meta分析结果显示,第二代抗组胺药物联用复方甘草酸苷治疗CU时显著提高了痊愈率和总有效率、降低了复发率;对抗组胺药物的不同进行亚组分析发现地氯雷他定、左西替利嗪、氯雷他定、枸地氯雷他定、依匹斯汀、西替利嗪联合复方甘草酸苷后具有更高的痊愈率、总有效率;且地氯雷他定、盐酸左西替利嗪、氯雷他定、西替利嗪联合复方甘草酸苷后复发率也显著降低;试验组与对照组在不良反应方面无显著差异。

本研究也存在一定局限性:①所纳入的26篇文献均针对中国人群,因此其结果在临床应用时须考虑对其他国家人群的适用性;②鉴于儿童与成人之间在治疗CU时存在差异,本研究仅纳入了12岁以上的患者作为研究对象,因此该结果对于12岁以下患者的疗效尚不明确;③各研究组间关于CU诊断标准上存在一定差异,在计分方法上虽都参考欧洲方法[5],但在具体评分项目上存在一定差异,这些差异可能会造成研究结果的偏倚;④绝大多数研究报道了不良反应事件的类型及例数,但仅极少数研究提及用药后患者肝肾功能的情况,这些在评价治疗措施及安全性方面十分重要;⑤CU作为慢性易复发性皮肤疾病,应当重视长期观察、随访在疗效评估方面的作用,但只有少数研究报道了停药后的长期随访情况;⑥文献大多只提及CU,鲜有对其分型,只有9篇文献明确提及为慢性自发性荨麻疹,且亚组文献少,因此需要谨慎对待此次评价结果[6,10-11,13-16,28,31]。为了更加明确疗效,尚需要更多证型明确,设计严格、长期随访的高质量文献进一步证实,期望未来的研究者们能将生活质量作为评价CU的重要指标之一,增加随机方法、分配隐藏及盲法等的应用,从方法学上进一步提高研究质量。

综上所述,复方甘草酸苷联合二代抗组胺药物在治疗CU中体现出了显著优势,较单独使用抗组胺药具有更高的痊愈率、有效率、且降低了复发率,在控制患者症状和提高患者生活质量上具有较好的效果,是值得临床推荐使用的联合用药治疗方案。