软件化雷达技术发展思考与展望

2022-11-16汤俊岑宗骏

汤俊 岑宗骏

(清华大学,电子工程系,北京 100084)

1 引言

随着隐身飞机、无人机、高超声速武器等重要军事威胁目标的快速发展,现在战争的作战样式愈趋复杂,并不断对雷达技术提出了更高的要求。现代雷达技术的发展有两个重要的特点:

特点一:发展速度加快,新威胁不断出现。

(1)目标更新快:近年来战争中无人机及集群的大量应用,高超声速目标、超隐身等重要目标的发展速度之快已经让人们意识到低小慢、高快动以及未来潜在威胁目标的切实挑战已经迫在眉睫。

(2)技术更新快:雷达软硬件技术高速发展,氮化镓等器件在前端的应用、国产化处理器/操作系统等在信息处理系统中的更新换代速度已经加快,如国产DSP/CPU 处理器更新换代的速度基本在2~3年左右的时间。在信息处理技术方面,多输入多输出(MIMO)雷达、认知雷达、智能化深度学习等新技术和新算法也在不断推陈出新,有大量的算法和技术有待在实际应用中进行验证和评估。

特点二:技术体系愈趋复杂化。

(1)自然和电磁环境复杂:在自然环境方面,随着雷达系统对杂波的特性以及抑制方法的不断细化深入研究,需要应用更多具有自适应和智能化特点的处理方法。在电磁环境方面,灵活多变的电子干扰技术对雷达技术形成了严重挑战,特别是主波束干扰,已经成为近年来雷达技术急需解决的核心问题之一。

(2)信息处理方法复杂:随着环境复杂性的增加,雷达信息处理的方法复杂性也随之增加。在传统的方法的框架之外需要加入自适应、智能化处理模式,数据的存储/学习/挖掘模式也不断发生变化,需要考虑静态和动态多时间维度的学习、知识提取和反馈等模式,同时为了更加优化目标探测性能,需要考虑检测、跟踪、分类和基于知识辅助的一体化处理等复杂模式。

(3)系统资源控制模式复杂:随着信息处理模式复杂性的增加,对系统资源的控制机制也变得更加复杂,如能量的智能化利用、单元级MIMO多波形的收发、实时认知反馈模式等,都要求对雷达系统资源的控制广度和深度大幅增加。近年来,随着侦干探通等一体化工作模式的发展,也对系统的资源控制和工作模式的灵活度提出了更高的要求。整体来看,雷达系统资源的配置和时序控制等要求愈趋精细化和灵活化,模式越来越复杂。

综上所述,上述的两个特点对雷达技术的整体发展已经产生了非常重要影响,这也是国内外所有雷达技术工作者面临的共性问题。为了应对这个挑战,雷达系统技术必须加强两种能力:第一,快速响应的能力,即具备新技术快速嵌入、功能快速集成、资源快速配置的能力;第二,化繁为简的能力,对复杂的工作模式、算法流程和技术内容可进行分解、封装、复用、重用和继承,以提高效率,降低人力物力的需求。这对传统的雷达研制模式提出了严峻的挑战。

在这个大的发展背景下,近年来软件化雷达技术进一步得到了快速发展和应用,其通过引入软硬件解耦的体系架构和组件化设计方法,使得雷达系统具有了灵活的可扩展、可重构和可升级能力,获得了国内外雷达行业的极大关注和重视。总体来看,软件化雷达是随着高速ADC、高速信号处理芯片的发展以及雷达天线阵面集成化不断发展的必然结果,强调软硬件解耦开放式体系架构、组件化设计方法等软件工程设计理念则是雷达系统各组成部分在不断提升数字化和软件定义能力积累基础之上形成的一个整体性质的飞跃。

本文将首先介绍国内外软件化雷达发展的最新进展,然后重点针对软件化雷达的体系架构和组件化设计方法进行深入探讨,然后对后续的发展和需要注意的一些问题进行探讨,最后给出总结。

2 软件化雷达的发展现状

雷达技术发展速度加快和愈趋复杂这两个特点,实际是对国内外雷达装备的发展都带来了两个重要的挑战:

(1)如何提高装备研发效率?现有的装备研发过程非常复杂,从总体技术方案论证、技术路线选择和实际系统研制,流程非常长,且技术路线往往因人因事而异。因此,需要加强研发过程中的开放性、规范性和可继承性,以提高系统研发效率。

(2)如何加快装备更新升级速度?现有的装备升级往往涉及软硬件架构的变化,升级成本高且周期长。需要进一步加强开放性,降低成本,提高效率。

软件化雷达技术的发展和这两个挑战密切相关。美国的MIT 林肯实验室在2010 年公开的文献[1-2]中提出了基于开放式系统理念的雷达系统构建思想。在国内,本文作者在文献[3]中明确给出了软件化雷达的定义和内涵的描述,指出雷达技术的研制模式将从传统的“以硬件为中心,面向特定应用”的理念转换到“以软件为中心,面向动态应用”的理念。同时文中也指出,软件化雷达技术的发展将为智能化雷达的发展奠定重要的技术基础。

近几年国外的一些先进雷达系统的发展,验证了文献[3]中对研制理念转型,以及软件化雷达技术将为智能化雷达技术提供支撑的判断。2022 年5 月,美国空军公布了AN/TPY-4 雷达的研究进展1https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/ground-based-air-surveillance-radars/tpy-4.html,宣称这是全世界首部“真正的软件定义雷达系统”,具有了“可应对未来威胁”的能力。洛克希德表示,AN/TPY-4 采用了“前所未有的软件定义传感器架构”,它集成了最新成熟的商业技术。该系统在每个发射/接收元件上都是数字化的,具有前所未有的革命性雷达开放式体系架构,使雷达能够快速适应未来的威胁和任务。TPY-4雷达系统如图1所示。

图1 美国TPY-4雷达系统功能示意图Fig.1 US TPY-4 radar system

2021 年8 月,美国海军研究实验室宣称已完成了“灵活分布式阵列雷达”(FlexDAR)的安装,并利用位于马里兰州切萨皮克湾和位于弗吉尼亚州的美国航空航天局(NASA)沃洛普斯飞行设施的节点进行了演示验证2A radar for any mission,https://www.raytheonmissilesanddefense.com/news/2021/07/27/radar-any-mission 2021,7,27。FlexDAR 演示了全阵元数字波束形成的天线阵列与网络协调和精确时间同步结合所形成的各种新型和高级的能力,其采用的软件定义、全阵元数字波束形成等新技术,代表了现阶段分布式雷达的最新技术水平,宣称具有适用于任何任务的能力(“A Radar for any mission”)。Flex-DAR雷达系统如图2所示。

图2 美国FlexDAR雷达系统Fig.2 US FlexDAR radar system

美国海军研究实验室和雷神公司已经设计、实现了FlexDAR 雷达信号处理和跟踪算法、网络协调技术以及高级图形用户界面。其采用的“灵活分布式阵列雷达后端”和“灵活分布式阵列雷达前端”均采用了开放式标准建造,系统的低天线旁瓣电平、多个同时和独立的接收波束、多个同时工作的子孔径、分布式雷达跟踪与数据吞吐量等关键能力也已经被验证。

法国泰勒斯公司在文献[4]中介绍了在其“海火”雷达系统中,实施了以软件化雷达技术为基础的智能化雷达工程。软件定义的数字雷达系统采用了开放式雷达架构,只需添加软件插件即可为雷达配置给定任务,无需做任何硬件修改。同时,也可以通过升级软件组件内的算法、或通过添加新的软件组件,来应对雷达生命周期中可能出现的新威胁。“海火”雷达如图3所示。

图3 法国泰勒斯公司的“海火”雷达Fig.3 The“Sea Fire”radar of the French company Thales

通过以上介绍,我们可以发现国外先进国家在软件化雷达技术领域近10 年以来,发展迅猛,已经基本进入了装备应用的阶段。

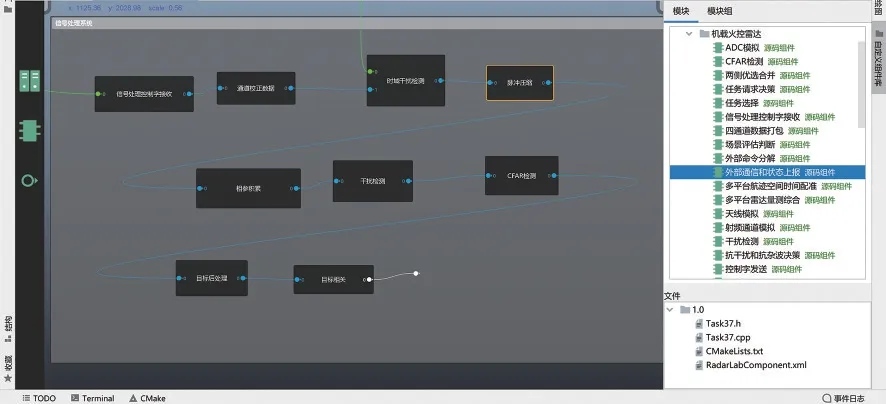

在国内,清华大学是我国最早提出并开展软件化雷达技术研究的单位,在软件化雷达信号处理系统领域有丰富的技术积累,研制的软件化雷达信号处理平台RadarLab 具有开放式软硬件解耦体系架构,成功实现了跨CPU、DSP等多种类型处理平台适配和移植,并实现了可视化和组件化开发模式。软件化雷达信息处理后端目前已经在对海观测雷达、地面情报雷达等多种体制雷达上得到了应用。下图4 给出了清华大学研制的RadarLab4.0 实现的某雷达系统典型模型化开发界面和组件化雷达信号处理任务流图的示意图。

图4 清华大学软件化雷达信息处理平台开发环境Fig.4 RadarLab 4.0(Developed by Tsinghua University)

2015 年以来,国内雷达相关科研单位开始高度重视对软件化雷达技术的关注和研究,国内中电科14 所/38 所、航天科工23 所、中船724 所和中航607等雷达研究所和北京理工大学、西安电子科技大学等单位均迅速开展了相关研究工作,在处理平台、中间件和组件等方面取得了丰富的研究工作和成果。其中,刘凤等研究了高性能集群硬件平台在软件化雷达系统设计中的应用[5]。张荣涛等对软件化雷达的需求、研究现状、关键技术及发展设想等方面进行了分析和论述[6]。曾乐天等建立了软件化雷达质量评估体系总体架构,给出了各评价指标的概念定义和评测方法[7]。赵帮等提出了一种低延时的分层分布式并行计算方法,以解决软件化雷达系统实时处理大规模数据的问题[8]。张鸿臻研究了软件化雷达平台构件模型设计、中间件的选型以及软件构件在刀片服务器中的部署策略[9]。

总体来看,随着美国洛马的TPY-4、法国Thales的“海火”等雷达实际装备的推出,标志着国际上软件化雷达技术已经具备了实装成熟度。基于软件化雷达技术,美国洛马公司宣称TPY-4的软件升级、更新可以像手机下载App 一样快捷,同时可以有效降低系统集成、开发成本。Thales 的“海火”系统则可以支持面对不同作战场景、在分钟量级内实现雷达系统的工作模式更新和参数优化配置。这表明国外利用软件化雷达技术在提升雷达系统快速集成、快速响应动态军事需求能力、降低成本等方面已经有了很大的能力提升。相比较而言,尽管国内在软件化雷达研究工作中取得了阶段性成果,软件化雷达信息处理后端已经具备了较高的成熟度。但是到目前为止,离实际整体软件化雷达装备的形成还存在一定的距离。因此,我们需要尽快加深对软件化雷达技术的理解和认识。

基于此,本文拟在前文[3]的基础上,重点对软件化雷达技术的两个核心技术特征,即开放式软硬件解耦体系架构和组件化设计方法进行深入分析和介绍,并对软件化雷达的技术定位做出分析,以期能够进一步推动该领域的进步和发展。

3 软件化雷达体系架构

体系架构(System Architecture)一词,本身来源于建筑学,用于描述一个建筑设计中需要考虑的各种不同视角下得到的视图。后来被逐渐引入到计算机系统中,为以后的计算机系统的设计与开发奠定了重要的基础。因此,一个合理的体系架构对于一个技术领域的发展起着至关重要的引领作用,必须要引起足够的重视[10]。

系统体系架构的一个经典定义表述为:是定义系统的结构、行为和更多视图的概念模型[8]。这是一个比较宽泛的定义,实际在不同领域系统的侧重点都有所不同。雷达设备是一种专用领域的高性能嵌入式信息系统,在组成结构和应用模式上和一般通用信息系统有所不同,其分系统之间的结构关系比较固定、使用模式和流程也较为固定。因此,为了突出雷达系统中更重要的是对资源抽象管理机制和数据流、消息流驱动的模块交互关系,我们给出软件化雷达系统中体系架构的定义如下:

软件化雷达的体系架构是对雷达系统的一种多层次抽象描述模型,相邻层次之间具有清晰明确的接口,每个层次由多个具有数据流、消息流驱动关系的模块组成。

这里我们突出了软件化雷达体系架构的两个重要特点:(1)多层次抽象:即体系架构中,从最底层的物理资源、到最顶层的应用任务,应该要形成一种抽象的描述机制,不同层次之间具有明确的接口定义。一般而言,只有相邻的层次之间才能够有功能调用接口关系。(2)模块化描述机制:每一层的抽象模型中重点是描述组成模块的功能、接口和相互之间的关系。且雷达系统的主要运作是由数据流和消息流驱动的。

下图5 中,给出了本文提出的软件化雷达四层体系架构示意图,自下而上分别为:

图5 软件化雷达软硬件解耦体系架构示意图Fig.5 The software and hardware decoupling architecture of software radar

(1)物理层:为最底层,具体包含雷达前端和后端两个部分组成,前端包含天线、TR、伺服等组成部分,后端则主要包含了DSP/CPU 等信息计算硬件和数据存储平台等,同时还包含了消息传递网络和高速数据流传输网络。注意这里的硬件层包含了底层实时操作系统、驱动和接口规范等内容。

(2)中间件层:中间件实际是对物理层的一个完整的抽象描述,包含了计算中间件、通信中间件和控制中间件,这三部分内容直接定义了在底层硬件上实现计算、通信和控制的接口。在这三部分中间件之上,需要构建一个适用于雷达系统的雷达中间件及相应的设计规范。这是由于在商业领域中,存在大量不同类型的控制、通信和计算中间件产品,为了真正实现顶层应用和底层软硬件之间的解耦,需要利用一个统一的符合软件化雷达规范的雷达中间件来实现对底层资源和任务的统一管理。

(3)组件层:在一套完整的中间件机制之上,我们可以构建出一个软件化雷达组件层。组件层的主要面向对象是系统设计者。这里的组件包含硬件组件和软件组件两种类型,即雷达系统中的所有硬件和软件模块,我们都按照组件化的形式进行封装和抽象,以形成组件化的分解、管理、数据流/消息流建模机制和组件设计规范,在此基础上形成组件化和可视化的开发环境。

(4)应用层:在组件层之上是应用任务层,主要面向系统开发者和应用者,其主要任务是利用组件层提供的开发环境和组件库,基于应用软件开发规范和应用软件开发模板,快速开发不同类型的应用任务,并基于一个类似于操作系统的软件化雷达综合集成框架,实现对整个雷达系统的所有任务、资源、组件和通信的统一管理、调度和监控。

在这里我们可以看到,体系架构重在描述系统各组成部分的抽象模型和相互关系。在统一体系架构之下,可以采用不同的具体系统设计技术来构建系统。例如:两个软件组件之间存在通信关系,这是体系架构描述的内容。但在一个实际系统中,究竟是选择PCIE总线还是光纤来实现通信,这是具体的系统设计技术。显然,具体采用什么设计技术,往往因人、因时、因事而异。因此,具体系统的设计技术是具有时效性的,而体系架构往往是具有通用性和长期性的。这两者在一个系统发展中所起到的作用是非常不同的。

传统雷达系统的研发中,我们其实并没有体系架构的概念,主要关注的是系统的具体设计技术,模式如下图6所示。

图6 中可见,针对每一部雷达的具体功能和性能指标,每个研发团队都要独立开展特定的功能分解、接口设计、软硬件选型等一系列工作,对应的应用任务和接口程序也都是定制化开发,都需要结合具体选定的硬件计算资源和互联网络来做定制化开发。这是一种软硬件耦合非常紧密的研发模式,即使在同一个研发单位,可能选取的具体计算硬件平台、互联技术和开发机制都是不同的。

图6 传统雷达系统研制开发示意图Fig.6 The development and development of traditional radar systems

可以发现,这个过程中其实没有强调体系架构,更加强调的是具体的设计技术,即直接把应用任务和物理资源绑定,主要研究如何利用物理软硬件资源和技术,来构建出一个具体符合特定要求的雷达系统。这就导致雷达系统设计者和开发者需要花大量的精力用于在具体的软硬件技术上,导致开发效率低、系统扩展和升级困难等一系列问题。

而在软件化雷达体系架构中,增加了中间件层和组件层,使得雷达系统的设计者和开发者只需要在应用层和组件层进行系统的抽象化设计和开发,中间件层和物理层则由具体的技术供应商来提供服务和实现,这样就使得系统实现了软硬件解耦,使得系统设计者和开发者可以专注于顶层应用任务的设计,提高了系统的开发效率,和对软硬件以及应用任务的灵活升级扩展能力。

值得指出的是,软件化雷达体系架构的建立是和技术的进步分不开的,在方便雷达系统设计者和开发者的同时,高效的中间件层和高性能物理层是必不可少的基础,必须要保证雷达系统的实时信息处理和获取能力,这是雷达架构设计的第一要素。

4 软件化雷达组件化设计方法

4.1 组件化特征

在上述体系架构的介绍中,我们注重的是层次化抽象模型的构建过程。在每一个层次中强调的是对系统各个组成部分的模块化抽象描述机制。我们在这里进一步给出软件化雷达系统中组件的概念,定义如下:

软件化雷达系统中的组件,是指抽象封装了特定功能的软件或者硬件模块,具有标准的参数、属性配置和输入输出数据接口的定义,具有可重用性、可定制性、自包容性、松耦合性和互操作性,可以作为基本模块进行应用集成。

根据上述定义,软件化雷达中组件的特性包括:

(1)抽象性:在体系架构的组件层对雷达系统进行设计和开发时,我们对组件只关注它的功能、配置参数和输入/输出数据的定义,对于具体在何种硬件平台如何实现计算、通信的细节是不用关心的,这就实现了软硬件解耦。

(2)组件类型:在软件化雷达系统中,存在软件组件和硬件组件两种类型,都作为系统中的组件资源要进行建模描述和管理。其中,软件组件之间的关系对应系统的信息处理流程,硬件组件之间的关系对应系统的硬件结构关系。软件组件和硬件组件之间的关系对应系统的任务部署关系,见下图7所示。

图7 软件化雷达软硬件组件及部署映射关系图Fig.7 Software-based radar software and hardware components and deployment mapping diagram

(3)可重用性:组件具有共用性和通用性,可以入库管理,可以灵活复用和共享。

(4)可定制性:每个组件具有规范的参数和属性配置机制,可以灵活地实现对组件的静态和动态配置。

(5)自包容性:每个组件的功能都是相对完整和独立的,数据的输入/输出接口也是明确而清晰的。

(6)互操作性:组件之间具有灵活的接口机制,多个组件可以通过快速的装配和配置,形成协同工作的机制。

(7)松耦合性:组件之间的关系是松耦合的,局部组件的替换、更新和升级过程,对于全局其他的组件基本没有影响。

基于软件化雷达系统的组件,我们可以快速构建出具有模块化特点和支持协同互操作的软件化雷达系统,并使得系统在整个生命周期里,可以支持组件可以增加、修改、代替、去除或者被第三方提供的模块所代替,以不断增强系统的竞争力。基于组件化开发方式对性能的影响是可接受的,其额外开销来源于统一的组件控制代码。相关研究表明,在采用组件化方法开发的雷达信号处理任务,在各主流平台上可达到90%以上的处理效率[11]。

4.2 开放式系统

软件化雷达的一个核心理念是在雷达系统中引入了开放式系统的理念。文献[3]中指出,软件化雷达系统的开放性包括技术的开放性、功能和性能的开放性,应该说:基于组件化设计方法的层次化体系架构为软件化雷达系统实现开放性提供了基本的技术基础,例如:物理层硬件和软件的技术更新可以不影响上层的应用软件,局部的软件或者硬件组件的更新换代可以不影响系统中其他的组件和任务。

但是,如果这些技术或者组件的开发接口是封闭的,则不可能有更多的开发者参与进来,新的技术也很难进入系统,就不会有很多的产品可以让我们选择,上述的开放性也就无法实现了。

因此,软件化雷达的真正开放性,要能够体现在:组件接口具有标准性和规范性,且可以支持第三方开发实现,同时还需要有合理的机制来对组件的规范性进行测试和审查,这样才能真正保证软件化雷达真正具有开放性。

所以,软件化雷达的发展过程中一个重要的组成部分是开放式行业生态的建设,需要有可公开的标准和规范、有不同层面的第三方开发商和技术开发者参与、有适当的技术联盟和组织实现对标准和产品规范性的测试和认证。

下图8 中给出了和传统定制化雷达相比,软件化雷达的发展演进图。图中可以看到,一方面由于层次化体系架构和组件化机制的建立,使得软件化雷达在技术上具有了强大的灵活性,同时由于开放式标准规范以及第三方开发机制的建立,使得软件化雷达的整个研制和构建模式发生了根本性的变化,包括:(1)软硬件:开发模式由定制转为选用;(2)接口:由自定义转化为标准接口;(3)工作模式:由固定转化为可扩展;(4)波形/算法:由固定转化为可持续升级;(5)性能:由定制最优化,转化为可持续优化。由于以上特点,软件化雷达技术也被称为是一种“改变了传统雷达游戏规则”的颠覆性技术。

图8 软件化雷达发展演进图Fig.8 Development and evolution of software radar

综上所述,层次化体系架构和组件化开发设计方法是开放性的技术特征,保证了软件化雷达系统在技术上具有了支持开放性系统的能力。而接口规范的标准化和公开化,以及合理的测试管理机制,将是软件化雷达系统具有开放性的管理基础。

5 软件化雷达的技术定位

对软件化雷达技术进行准确的精确定位,是一个重要的问题,这关系到我们对该技术方向的判断和发展目标的确定。传统对雷达装备发展的讨论,往往是聚焦在某个雷达装备具体可量化的性能和功能指标方面,如威力、跟踪目标数目、数据率、分辨力、识别能力等。而对于软件化雷达,一个经常被提出的问题是:软件化雷达技术究竟能为雷达装备带来什么好处?文献[3]中初步说明了软件化雷达是从数字化雷达的后续发展阶段,为后续智能化雷达发展提供了支撑。本文为了进一步回答这个问题,用图9来描述软件化雷达技术的技术定位。

从图9 中可以看到,我们可以从雷达专用技术和概念发展路线、雷达体制发展路线和雷达平台技术发展路线三个维度对雷达的发展过程进行观察。在雷达的专用技术和概念体系中,从早期的脉冲压缩、单脉冲、动目标、脉冲多普勒到现在的MIMO、认知雷达等,研究者们一直在不断研究各种新的技术和概念,引领雷达在检测、成像和识别等不同维度的不断突破。与此同时,雷达的平台技术发展路线,则主要经历了从模拟、数字到软件化的发展历程。在这两者的相互作用下,雷达的体制从早期的机械扫描、相控阵,发展到数字阵列、软件化数字阵列以及正在起步的智能化雷达等。从前面的介绍可以看到,当前国际上最先进的TPY-4、FlexDAR 和Sea Fire 等雷达系统均属于软件化数字阵列雷达系统,未来的智能化雷达系统将在软件化雷达技术基础之上进一步融入更多智能化因素,例如基于深度学习的雷达目标检测和识别方法已经开始被研究[12],这也是我们现在就应该要重点关注的发展方向。

由图9 可见,软件化雷达的技术定位是平台性技术,和模拟技术、数字技术属于相同级别的概念范畴。因此,我们不能纠结于软件化雷达是否能够带来更大的威力、更好的精度这样的问题,而是应该看到:作为一种革命性的平台技术,软件化雷达技术将为雷达装备带来更多、更好、更快应对现在和未来各种挑战的可能性。

图9 软件化雷达技术的定位Fig.9 The positioning of software radar technology

6 发展展望

综上所述,我们看到软件化雷达技术的发展,不仅仅是表面上看到的似乎仅是开发模式的变化,其蕴涵的丰富内容将对整个雷达行业的生态和发展模式均产生重要的影响,主要体现在以下方面:

(1)软件化雷达技术将在雷达装备的全系统和整个生命周期内不断发挥作用。

一方面,软件化雷达技术在雷达后端,即信息处理系统技术领域已经具有了较为成熟的技术积累,目前主要任务应该是尽快通过行业的推广试用来不断提高成熟度。另一方面,如何推动软件化雷达前端技术的发展,将是国内未来几年内技术攻关的重点。同时,我们还应该看到,软件化雷达技术不仅仅会在系统开发和研制阶段发挥作用,其体系架构分层、组件化抽象建模的设计思想,将可能使得雷达系统的采购、论证、设计、研制、生产、维护和升级等整个过程的传统模式都将发生变化,因此其将在雷达装备全生命周期内都将发挥作用。

(2)软件化雷达技术将推动雷达行业生态分层。

软件化雷达技术强调的分层理念,既符合技术深耕的工匠精神要求,也符合社会分工精细化的发展趋势。因此,我们相信,随着软件化雷达规范和标准体系的推出,将会促进不同层面技术群的出现,这将会对雷达行业的生态分层产生积极地推动作用。

(3)软件化雷达应和智能化雷达技术紧密结合。

软件化雷达技术为雷达系统的创新带来了各种可能性,因此近年来发展迅猛的智能化技术如何与软件化雷达技术相结合,应该成为我们关注的一个重点方向。我们认为:应该从智能化计算架构的嵌入和对智能化控制模式的支持两个角度入手,来探讨在软件化雷达技术支持下的智能化雷达技术发展。限于篇幅,我们将另文撰述。

(4)必须要加强国产化技术生态环境的建设。

软件化雷达技术是当前雷达技术发展的一个战略前沿高地,因此国外对国内的技术封锁是必然的。同时,我们也要看到,国内的软件化雷达技术起步几乎和美国同步,具有坚实的发展基础。近年来,在领导机关的高度重视和行业的共同努力下,国内的软件化雷达技术已经得到了迅速的发展。因此,我们必须要坚定信心,加强对国产化技术的扶持和知识产权的保护,同时统筹规划技术生态环境,避免无序竞争,整合资源,合理建设相应的技术生态和技术联盟,为我国的软件化雷达技术独立自主地发展创造一个优良的发展环境。

7 总结

近年来,随着美国TPY-4、FlexDAR、法国“海火”等新一代软件化雷达装备的推出和定型,标志着国际先进国家的软件化雷达技术已经从原先的探索试验阶段进入了装备应用阶段,这应当引起我国雷达技术领导机关和行业工作者的高度重视,需要我们坚定发展软件化雷达技术的决心和信心,尽快稳步推动我国软件化雷达技术的发展进度,以早日形成装备和战斗力。