辽西山地传统院落式民居更新研究

——以北票市大板镇波台沟村为例

2022-11-16谢占宇张俊博

谢占宇,张俊博

(1.沈阳建筑大学城市发展研究院,辽宁 沈阳 110168;2.沈阳建筑大学建筑与规划学院,辽宁 沈阳 110168)

一、辽西山地传统院落式民居的价值及研究概述

1.研究价值

随着“千村一面”现象的出现,一些在历史和地域的长期作用下产生发展和延续的传统民居逐渐消失。自2012年住建部、文化部、财政部决定将北京市房山区南窖乡水峪村等646个村落列入中国传统村落名录以来,中国传统村落名录中的村落数量不断增加,截至2019年6月6日,共有6 799个村落被列入中国传统村落名录。可见国家对于具有代表性的、有地域特色的、具有历史意义的村落越来越重视。在国家乡村振兴战略及脱贫攻坚政策的影响下,辽西山地传统村落保护更新掀起了热潮。然而,如何合理保护和利用山地传统院落式民居,还需要根据其地域特点与历史价值进行具体分析。因此,对辽西山地传统院落式民居地域建筑风貌特点的研究具有一定的意义与价值。

2.辽西山地传统院落式民居概述

辽西地区以大凌河为界,南侧为海拔50 m以下的狭长海滨平原,习惯上称之为辽西走廊,是东北地区通往关内的交通要道,西侧为崎岖险峻的山地。辽西因其独特的低山多丘陵地势,素有“七山一水二分田”的说法[1]。辽西山地传统院落式民居主要分布在辽宁彰武、北镇、小凌河口一线以西的辽西山地丘陵地区。该地区大致位于老哈河与辽河平原之间,是内蒙古高原与辽河平原的过渡地带,地势自西北向东南倾斜,山地走向多与华夏向断层线一致。

截至2019年6月6日发布的《第五批中国传统村落名录》,辽西区域内共有传统村落23个,分布在朝阳市、阜新市、锦州市以及葫芦岛市。其中,辽西山地传统院落式民居主要分布在朝阳市内,共计11个传统村落,笔者从中选取传统院落式民居保存较好的波台沟村作为研究对象。

3.研究现状

截至目前,对于辽西民居的研究主要聚焦于以下几个方面:一是对辽西农村住宅的更新研究,如刘一达等[2]借由原型思想与模块化理论,探索辽西农村住宅的更新模式。二是对辽西传统民居建筑工艺的挖掘与记录,例如:汝军红等[3]通过总结辽西地区传统民居的建筑形制,阐析其结构、材料以及建造特征,为保护更新提供理论与技术支撑;赵兵兵等[4]采用口述史的方式,从备料、选址以及搭建工序3个方面阐释了辽西民居海平房的营建技术和施工过程。三是对辽西传统民居的保护研究,例如:周静海等[5]从传统风貌、建筑特征、砌筑工艺等方面对辽西传统民居提出了有针对性的保护策略;袁青等[6]基于保护和利用方式对辽西山区传统村落进行了划分,并针对现存问题提出了合理的保护策略。国内学界对辽西农村住宅的更新和传统民居建造工艺与保护的研究取得了丰硕的成果,但对于辽西山地传统院落式民居更新的研究比较匮乏。基于此,本研究从空间形制、功能布局、结构体系、建造材料4个方面对辽西山地传统院落式民居进行分析,归纳总结其典型特征,以期为辽西山地传统院落式民居的保护传承与更新发展奠定理论基础。

二、波台沟村山地传统院落式民居的特点

大板镇波台沟村位于辽宁省朝阳市下辖的北票市南部群山环抱的大凌河南岸,2019年列入《第五批中国传统村落名录》[7],2020年作为第二批村落单馆入驻中国传统村落数字博物馆[8]。村落内传统院落式民居留存较多,民居院落布局完整,结构与细部装饰保存较好,保留了传统地域建筑特色,是辽西山地传统院落式民居的典型代表。

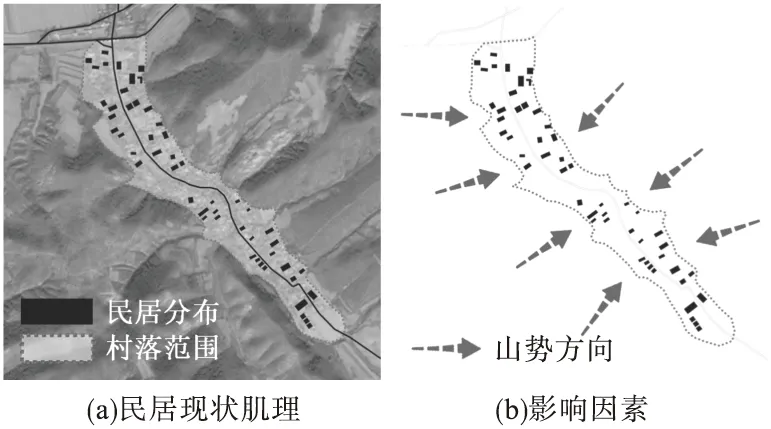

1.依地起势——规整的院落布局

辽西山地传统村落多建于两山之间的峡谷地带,由于地势的限制,村落只能向一侧或两侧发展,故其路网结构以单线式为主,呈鱼骨状向两侧延伸。波台沟村村落整体形态以西北向东南的单线式布局模式展开,受两侧山体环绕挤压,波台沟村传统民居主要布置在村内主干道两侧(见图1)。

图1 波台沟村民居现状肌理及影响因素

辽西地区山地传统院落普遍为一进院落的布局形制。以波台沟村为例,坐落于低山地区,地势较为平整,临近主要交通线路,各院落之间布局较为紧凑。又因村落整体呈由西北向东南的单线式布局,为满足日常生产生活的日照需求,传统民居均坐北朝南,其院落大门往往正对村落的主街方向,开在东向或西向。院落内部由提供日常起居的正房、储藏粮食杂物或豢养鸡鸭禽类的东西厢房以及院内的菜地3个部分组成。

在更高处的山地,地势险峻陡峭,居民人数少,民居与主要交通道路距离较远,因此各院落之间间隔疏朗,院落空间规模得到大幅扩展,较之低山地区院落内部的主体建筑开间数更多,辅助用房开间与低山地区院落主体建筑开间相仿,菜地使用面积增加。限制院落空间的因素减少,院落可使用面积增加,使得高山地区传统院落大门均开向南侧(见图2)。

对辽西山地传统民居院落结构进行抽象化,根据空间的使用性质,分为开敞公共空间,包括菜园、室外储藏空间;半公共半私密空间,包括院落过道、灶房;私密空间,包括起居室和库房(见图3)。通过对大量传统民居院落的走访调研,发现在低山地区,院落并无标准的布局形式,造成这种现象的主要原因在于低山地区居民较多,每户可建设面积较少。随着低山地区民居承载力饱和,部分村民移至交通不便的高山地区。高山地区居民较少,限制传统院落布局的因素减少。相较于低山地区,高山地区传统村落出现了较为统一的布局形式——中轴对称。

图2 辽西山地传统民居院落现状

图3 辽西山地传统院落空间类型

2.瓜剖棋布——明确的功能划分

中国传统建筑体系在平面上通常以4根柱子围成的方形空间作为一个单元。这种单元的大小和数量直接影响建筑的大小和等级。在封建时代,建筑开间的数量越多,代表的级别越高,北京故宫太和殿的11开间在古建中代表着最崇高的地位。辽西山地传统院落式民居普遍以三开间、四开间、五开间为主(见图4)。究其原因,从春秋战国时期开始,辽西地区就由不同民族交相构建形成了当地的地域文化,各民族之间杂居通婚,民族文化相互影响交融,最终形成以汉文化为底蕴的多元一体的辽西地域文化。其中,满蒙村民认为偶数寓意吉祥,故其民居一般为四开间或六开间。

图4 辽西山地传统院落式民居开间

辽西山地传统院落式民居室内功能布局简洁,由中部灶房、西侧长辈起居室以及东侧储藏空间或晚辈起居室三大部分组成(见图5)。

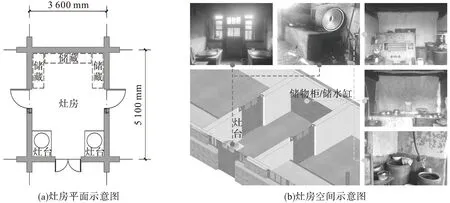

(1)灶 房

三开间和五开间民居中,灶房设置在居中位置,四开间民居中灶房设置在居中偏东或偏西一侧。灶房南侧设置有连通左右两侧火炕的灶台。灶台高度在50~60 cm,顶立面为正方形或长方形。灶房空间可看作辽西山地传统院落式民居的一个单元,以此为基础延伸出两侧的起居室。灶房空间开间与进深比约为2∶3,其开间尺寸一般在3~4.2 m,进深尺寸在4.8~6 m(见图6)。

图5 辽西山地传统院落式民居室内功能布局

图6 辽西山地传统院落式民居灶房空间

(2)起居室

灶房西侧的起居室供家里长辈居住生活。起居室南侧为火炕,北侧放置储藏衣服被褥的储藏柜,其上放置生活用品,部分居民家中会供奉祖先牌位或信仰神像。起居室为一开间或两开间,两开间会在房屋中间火炕边缘设置上承过梁的木柱,这种形式的火炕在当地被称为“跳山炕”。而灶房东侧一到两开间则分为两种情况:第一种为供晚辈居住生活的起居室,形式与西侧起居室相同;第二种情况是由于东侧起居室空间闲置,空间属性转为储藏空间(见图7),主要储藏大米、面粉、水缸、簸箕、种子、土豆等生活杂物。

图7 辽西山地传统院落式民居起居室空间

3.纵横交错——稳定的结构体系

辽西山地传统院落式民居建筑形式出现于汉代,定型于清后期,最早见于黄河中游的黄土高原地区。黄河流域大量使用黄土作为建筑材料,使得此类民居的施工技术和工艺得到了快速发展,之后这种民居形式沿黄河流域传播到山东,再因清末大规模移民传入辽西[9]。辽西山地传统院落式民居结构体系可分为支撑结构和围护结构(见图8)。

图8 辽西山地传统院落式民居结构分析

(1)支撑结构

辽西山地传统院落式民居支撑结构为抬梁式。施工顺序为先立木柱,柱子上搭设承重梁,为了实现囤顶的弧度,在梁上立高度不同的瓜柱,瓜柱上放檩条,椽子与檩条呈90°放置在檩条上。囤顶民居的弧形屋顶结构是其最大的特色。囤顶的外部弧度是通过内部木结构与泥土垫层形成的。这种结构可以有效减小风阻且有利于排水与保暖。

(2)围护结构

辽西山地传统院落式民居围护结构主要由内墙、外墙及门窗组成。内墙为土坯墙,将黄土与稻草按照一定比例混合搅拌后装至模具中,晒干后垒砌成墙体。黄土作为主要材料起增加内墙硬度的作用,稻草具有一定的拉结效果,增加土坯墙的抗拉能力,保证其稳定性。外墙内芯用山石堆砌,外部用黄泥抹面找平。这种形式取材方便,造价低廉。20世纪70年代以后,红砖开始普及,由于其保温性能及美观度均优于山石,故很多民居在进行搭建时选用红砖作为外围护结构。

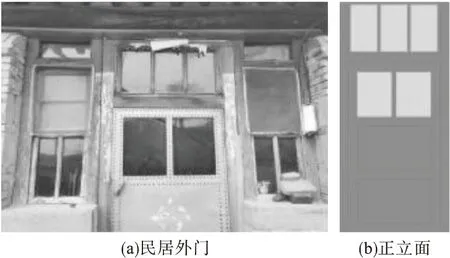

民居的外门一般为单扇,部分民居使用双扇。门上木构件采用榫卯工艺拼接,构造形式较为简单,“日”字型门框将门分为上下两个部分,上部镶嵌玻璃,下部为木质实心板。门上方留有不可开启的窗,形式为方形多格窗。起居室的门为单扇,形式与外门相同(见图9)。

图9 辽西山地传统院落式民居木门形式

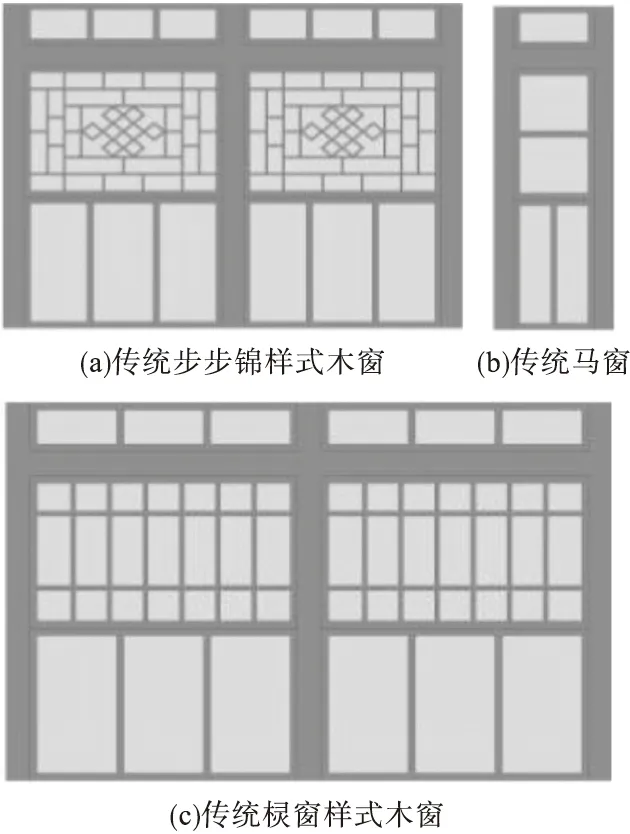

窗结构为木材质,采用榫卯技术拼接,根据使用位置不同可分为两侧起居室的木窗和灶房的木窗。起居室的木窗形式以支摘窗为主,分为上下两部分,上为支窗,下为摘窗,多做成内外两层。上半部分支窗外层采用传统的步步锦样式木窗或可横向开启的“田”字型窗,内层结构为横向一条棂子、纵向两条棂子的棂条窗,天热时可将内层的棂条窗支起,以达到通风效果。下半部分摘窗为纵向两条棂子的棂条窗,为内外两层,夏季可将下半部分摘窗取下,达到窗口百分百通风的效果。灶房的传统木窗安置在民居外门与窗间墙之间,留有可供开启的马窗,主要作用为通风排烟。马窗分为上下两个部分,上部为可横向开启的“日”字型长窗,下部为不可开启的“横日”型长窗(见图10)。

4.就地取材——朴拙的建筑材料

20世纪70年代以前,辽西山地传统院落式民居木构架主要采用杨木、榆木作为建造材料,屋顶用秫秸(去掉穗的高粱杆,中原地区也称玉米秸秆为秫秸)、黄土等覆盖,室内墙体采用黄土加稻草的土坯墙,外墙使用当地山石作为内芯,外部辅以黄土泥墙抹面找平。辽西山地传统院落式民居的大多数建造材料都是就地取材,节约造价又不失美观。

(1)木 材

在辽西山地传统院落式民居中,木材作为抬梁式木构架中的支撑结构构件,主要出现在柱、过梁、檩、椽子等木构件中,起到支撑屋顶结构的作用,单独成组。主要以当地数量较多的杨木、榆木等作为建造材料。

图10 辽西山地传统院落式民居木窗形式

(2)石 材

辽西地区山体较多,山石作为当地盛产的建筑材料被广泛应用于民居建造当中。山石作为民居的围护结构,主要用于民居外墙,起保温隔热作用。大部分居民也将山石运用到院落围墙与门楼的建造中。

(3)黄 泥

在辽西山地传统院落式民居中,黄泥也是其所使用的一种常见材料,主要用于屋顶及内墙结构中。在屋顶结构中,黄泥通常作为防水材料铺设在秫秸层之上,通常铺设两道黄泥层,第一层在秫秸层上铺设黄泥,第二层掺入羊角晒干后撒大粒盐,起防水作用。

(4)其他材料

随着建筑技术和建造材料的发展,20世纪70年代以后,居民在建造民居时普遍采用红砖、水泥等现代材料作为民居的围护结构材料,内部仍然延续木构架体系。

5.精研细琢——工致的空间装饰

(1)质朴色彩

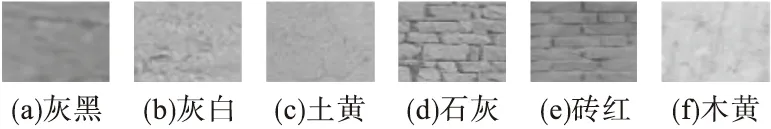

辽西山地传统院落式民居偏好使用材料本身的原色作为建筑色彩,并且很少去改变建筑材料本身的纹理。早期传统民居的外墙以黄泥的土黄色作为装饰色彩,后期则以红砖的红色作为装饰色彩。黄褐色多出现在门窗框架、室内木质支撑结构上。灰白色较多运用于窗间墙和山墙雕花两部分。屋顶常常采用灰黑色作为主要的建筑装饰色彩(见图11)。

图11 辽西山地传统院落式民居建筑用色

(2)装饰构件

辽西山地传统院落式民居中存在以屋架结构构件作为装饰元素的现象,如传统民居屋顶结构中排布均匀的檐椽,形成有韵律的建筑装饰元素,且这些檐椽的长度与相邻两个梁之间的距离相近。门窗作为围护结构中的一部分,在辽西山地传统院落式民居中也具有装饰作用。此外,两侧山墙挑檐石上的石雕图案无实际承重意义,而是更加偏重于作为建筑构件装饰。

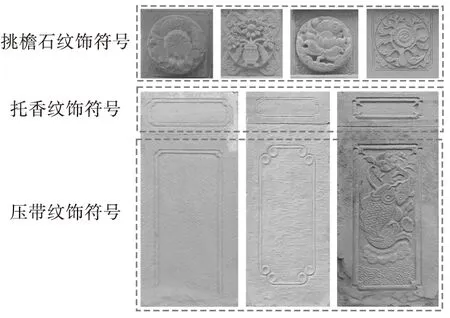

(3)纹饰符号

辽西山地传统院落式民居两侧山墙上有精美的细部雕刻纹饰,山墙挑檐石和压带上的纹饰图案以花、鱼等为主题,含有花好月圆、年年有余等美好愿景。山墙托香及窗间墙主要以几何图案为主题,达到点缀传统民居建筑大片留白的效果(见图12)。在年节时分,室内外会挂有名为“挂钱儿”的当地特有剪纸装饰,其本质与春节所贴的春联和福字相似,带有祈福寓意。

图12 辽西山地传统院落式民居纹饰符号

三、波台沟村山地传统院落式民居的更新设计

习近平总书记于2017年10月18日在党的十九大报告中提出了乡村振兴战略,随后国家发展改革委、文化和旅游部等13个部门联合发布的《促进乡村旅游发展提质升级行动方案(2018年—2020年)》中,对贫困地区旅游基础设施建设和运营模式作出了系统部署,其主要目的在于加强对乡村发展旅游事业的支持。波台沟村周边分布着喇嘛洞墓葬、中国四合屯古生物化石馆、北票凉水河湿地旅游区等众多名胜景点,且北票市及周边缺少农家乐、度假村类型的民宿。波台沟村以特色住宿为核心,发展传统村落风貌体验游等项目,对传统院落式民居更新提出了新的要求。基于此,笔者以发展乡村旅游为目标,选取波台沟村典型传统院落式民居进行更新设计研究。

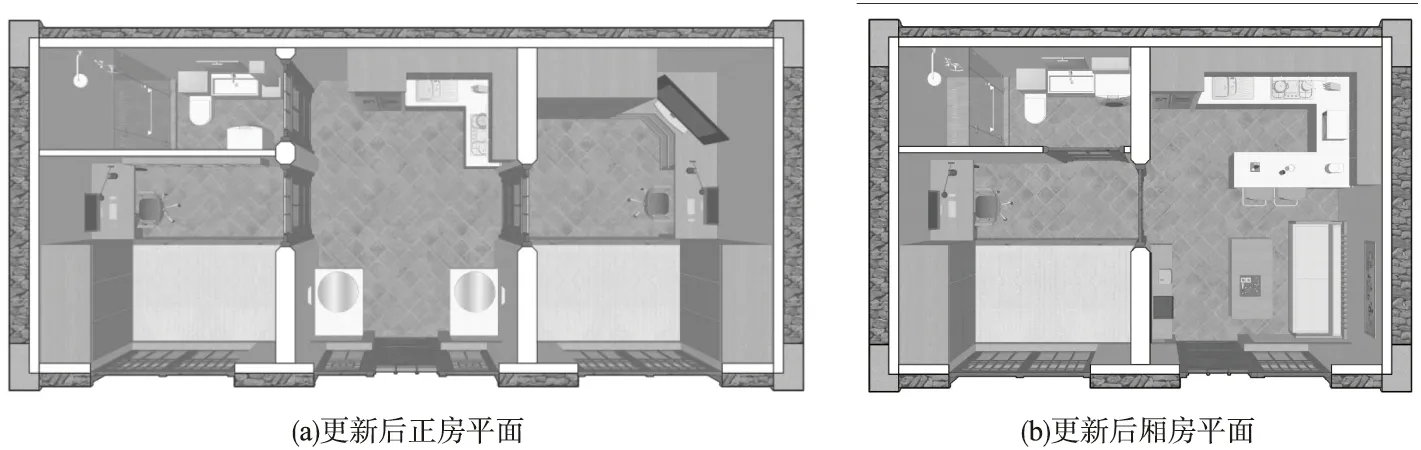

1.山地院落空间传承

如图13所示的传统院落式民居建筑主体结构及院落布局保存尚好,原有功能空间单一。在保留传统院落空间布局基础上,民居主体增加次卧与卫生间功能空间,东侧仓库改造成具有传统风貌的客房,重建具有地域特色的门楼,在延承当地特色风貌的前提下更新院落功能空间。

图13 辽西山地传统院落式民居功能空间更新

2.现代生活空间功能置入

辽西山地传统院落式民居内的功能空间包括灶房、起居室、储藏空间等,随着生活水平的提高,居民对独立空间的需求逐渐增加。在此次更新设计中,将正房西部的储藏空间进行功能空间切割,分为南北两部分,分别置入次卧与卫生间功能,正房中部灶房空间置入现代厨房设施,保留东部起居室功能。厢房北部空间与正房西部空间划分及功能空间一致,故不再赘述。厢房南部空间分割为东西两部分,东侧置入开放式厨房与餐桌功能,西侧置入较为开放的客厅功能(见图14)。

图14 辽西山地传统院落式民居现代功能置入

3.民居典型特征延续

囤顶、石墙、木构架和木窗是辽西山地传统院落式民居最具地域性的建筑特征。如何在延承传统地域特色的基础上,激发传统民居的活力,是传统院落式民居更新的首要任务。

屋顶结构方面:随着时间的推移,传统民居屋顶出现开裂漏水现象,多数居民在屋顶附加彩钢材料层增加屋顶防水性能,这种做法破坏了传统建筑风貌。针对此类现象,在不破坏传统民居屋顶特征的基础上,在秫秸层与黄泥层之间依次增设钢筋混凝土层、防水层,黄泥层上用水泥抹面,提高屋顶防水能力(见图15)。

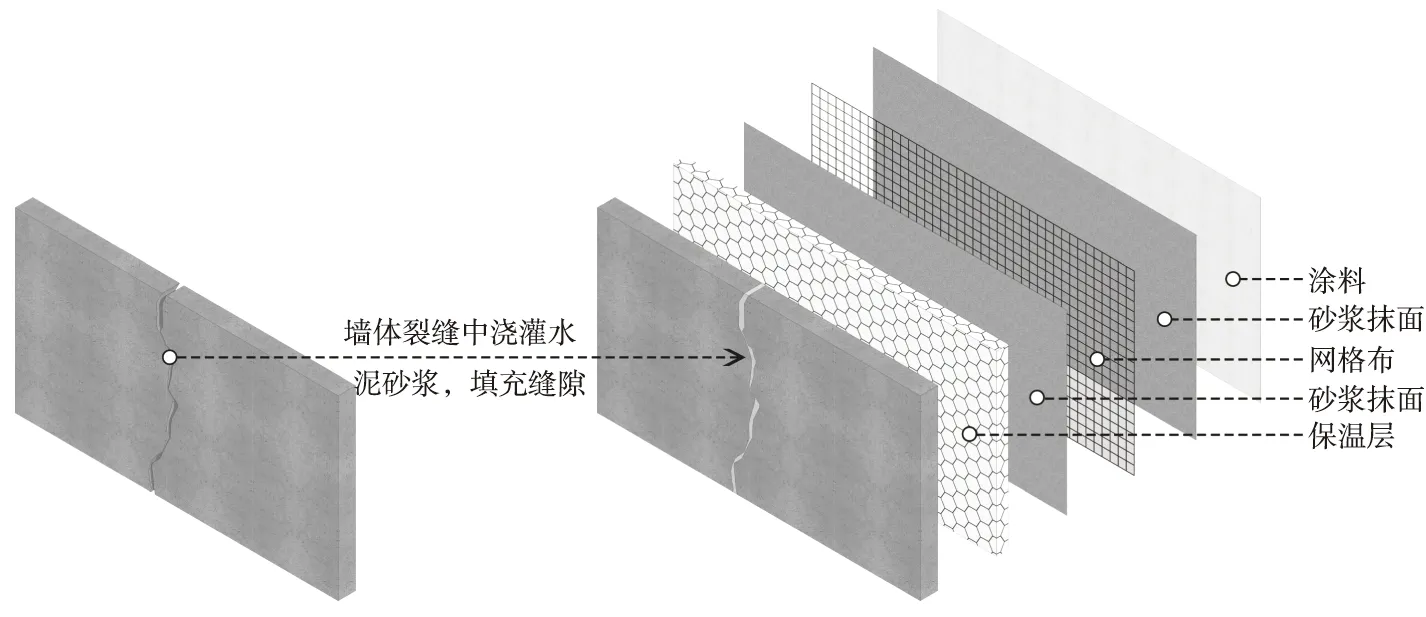

图15 辽西山地传统院落式民居屋顶结构更新

围护结构方面:传统墙体较厚,保温隔热性能较差。在石墙内部增加可回收利用的聚苯乙烯泡沫板,增强传统民居保温隔热性能。传统墙体经过常年的风吹日晒后,容易出现破损及开裂现象。在更新中根据石块的破损开裂程度进行修复替换。局部破损的墙体,取出山石进行清洗后予以补修;出现开裂的墙体,在保证整体建筑风貌不变的情况下,在墙体裂缝中浇浆填充缝隙,后用黄泥进行抹面处理(见图16)。

图16 辽西山地传统院落式民居围护结构更新

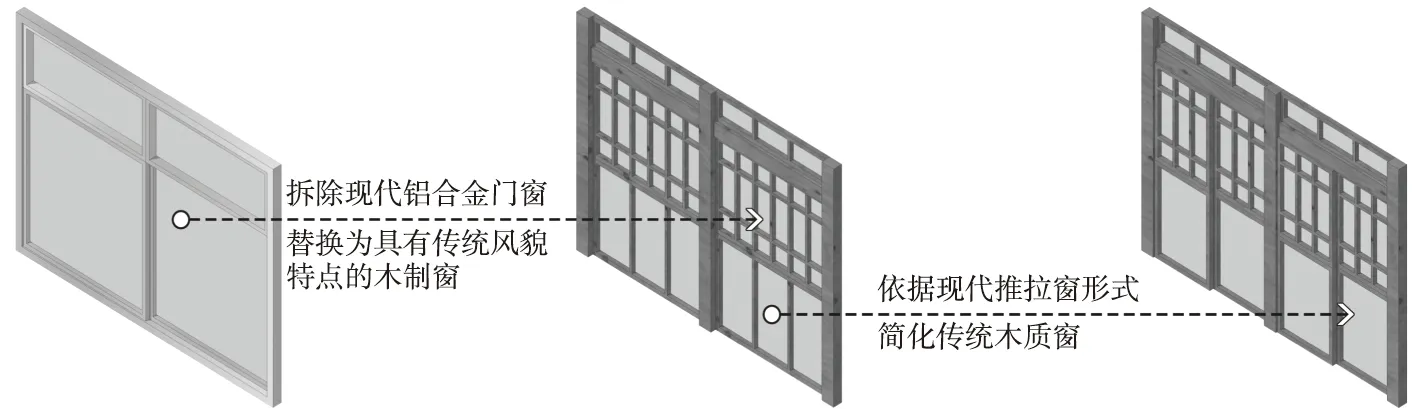

窗结构方面:民居的现代门窗形式严重破坏了当地的地域风貌。针对此类现象,在更新中拆除现代铝合金门窗,采用现代材料技术与传统表现形式相融合的手段,对传统木质门窗进行简化,以方便当地居民日常使用(见图17)。

图17 辽西山地传统院落式民居窗结构更新

四、结 语

城市化与经济的飞速发展,正在使传统民居快速走向衰亡,根植于中国乡土农耕社会的传统文化濒于彻底割裂。保护传统民居的价值和意义,在于延续和传承其所蕴含的地域文化特征与风土人情。只有将现代生活方式融入传统民居,合理地更新传统民居,激发传统民居的活力,才能最大程度地保护辽西山地传统院落式民居特有的地域文化和传统风貌。