新人教版高中地理必修第一册生态文明教育内容分析

2022-11-14杨静

杨静

[摘 要]《普通高中地理课程标准(2017年版)》提出了地理学科核心素养,彰显了生态文明理念。新人教版高中地理教材充分体现了课标的理念。文章对新人教版高中地理必修第一册教材中具体的生态文明教育内容进行分析整理,并有效闡释生态文明教育目标体系的构建,以期促进高中地理生态文明教育目标的落实。

[关键词]地理学科核心素养;生态文明教育;地理教材

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2022)19-0071-05

生态文明是一个由自然、科学、道德、行为和法制等多个领域交叉组合构成的巨大系统,其内涵极其丰富,而人地关系始终是研究生态文明不可忽略的基础。地理学研究的核心主题为人地关系,目的是协调人地关系,应对严峻的资源、环境问题。因此,在地理课程中开展生态文明教育十分重要。从地理课程内容来看,有许多内容都适合在教学中开展生态文明教育。

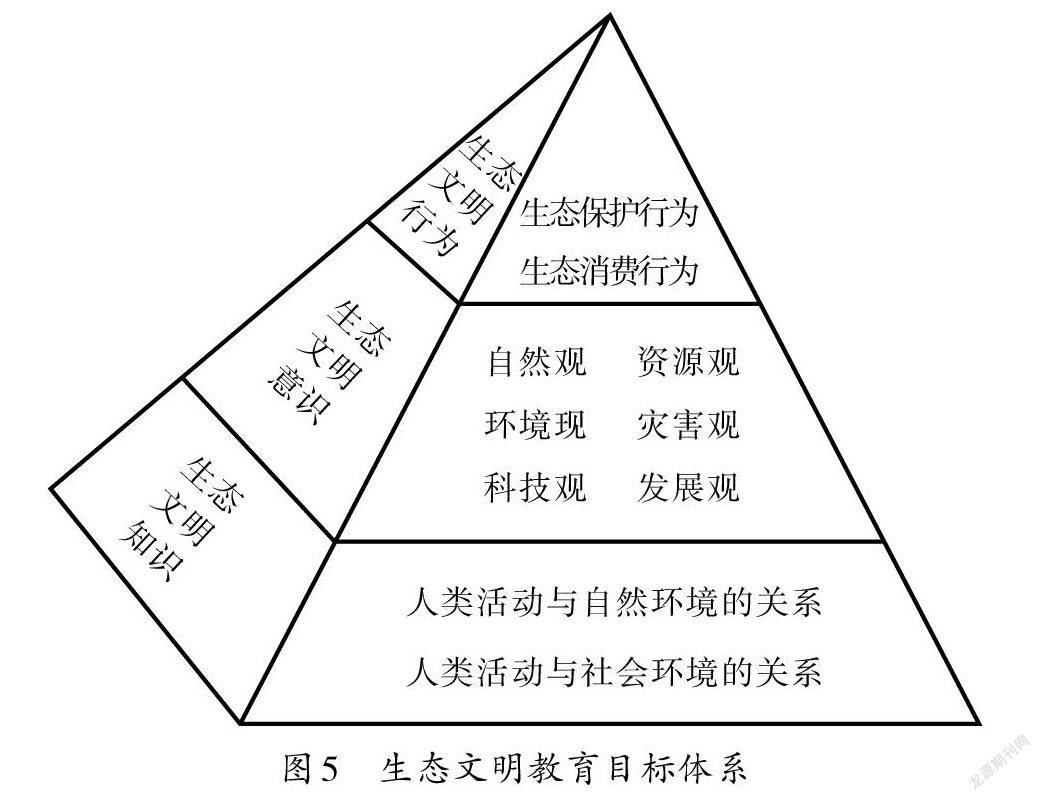

新人教版高中地理必修第一册教材(以下简称新教材)是以2017年版课标为指导,以地球概述、大气、水文、地貌、植被与土壤、自然灾害6个一级主题为框架编写的。高中地理教学从生态文明知识、生态文明意识和生态文明行为三方面来构建生态文明教育体系,以达成生态文明教育目标。其中,生态文明知识包括人类环境,人类活动与自然环境、社会环境的关系等内容;生态文明意识包括自然观、资源观、环境观、灾害观、科技观、发展观等内容,是人类基于对自然和社会的认识所形成的正确价值观念。笔者通过对新教材的分析研究,以教材章节为专题,按生态文明知识、意识、行为目标,对与生态文明教育有关的内容进行整理分析。

一、新教材生态文明教育内容体系分析

(一)新教材中的生态文明知识相关内容分析

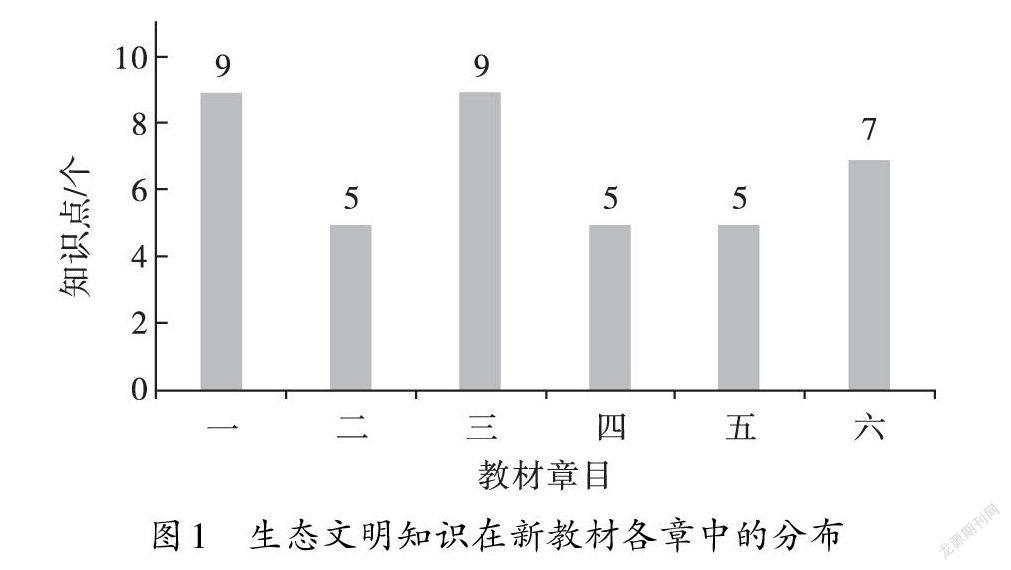

新教材的主题为“地球科学常识”,共六章内容,介绍了地球的宇宙环境、大气的成分和运动、水的性质和运动、常见的地貌类型、植被和土壤、自然灾害及其防治等。笔者统计了生态文明知识在新教材各章中的分布情况(见图1)。

新教材蕴含了丰富的生态文明知识,每一章都融入了生态文明教育理念。第一章“宇宙中的地球”和第三章“地球上的水”包含9个生态文明知识点,第六章“自然灾害”包含7个生态文明知识点,以人类活动与自然环境的关系为知识基础,是向学生渗透生态文明教育的重要章节;二、四、五3章分别包含5个生态文明知识点。新教材中,“问题研究:救灾物资储备库应该建在哪里”要求学生在考虑交通条件、经济能力等因素的基础上,为中央救灾物资储备库选址提供合理建议,“问题研究:如何让城市不再‘看海’”要求学生思考城镇化迅速发展对城市内涝的影响等。在新教材的教学中,教师应注重生态文明知识,以使学生树立生态文明意识,培养生态文明行为习惯,助力人口、资源、环境协调发展。

(二)新教材中的生态文明意识相关内容分析

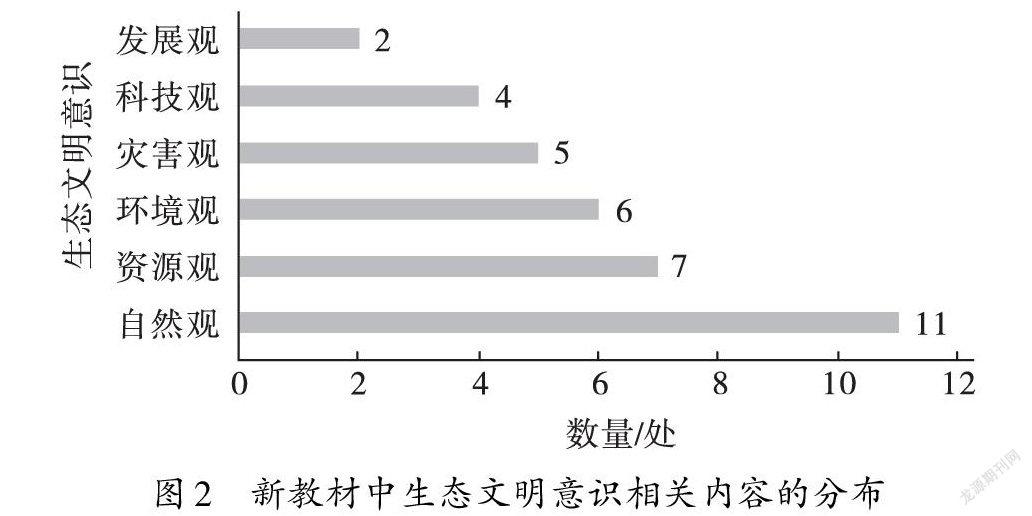

教师应基于生态文明教育目标,让学生学习和掌握自然地理环境基础知识,了解当今的环境与发展问题,进而树立正确的自然观、资源观、环境观、灾害观、科技观、发展观等生态文明意识,最终养成生态文明行为习惯。笔者分析了生态文明意识相关内容在新教材中的分布(见图2)。

新教材中体现自然观的内容有11处、体现资源观的有7处、体现环境观的有6处、体现灾害观的有5处、体现科技观的有4处、体现发展观的有2处。新教材的编排以人地关系为主线。自然观、发展观教育落实了培养人地协调观的意识目标要求,资源观、环境观教育落实了节约资源、保护生态环境的行为目标要求。新教材对灾害观的渗透集中在最后一章“自然灾害”。但是教师在其他章节的教学中也应适当渗透灾害观的教育。体现科技观、发展观的生态文明教育内容较少,教师可额外选择教学材料,以适当加强对学生科技观、发展观的培养。

(三)新教材中的生态文明行为相关内容分析

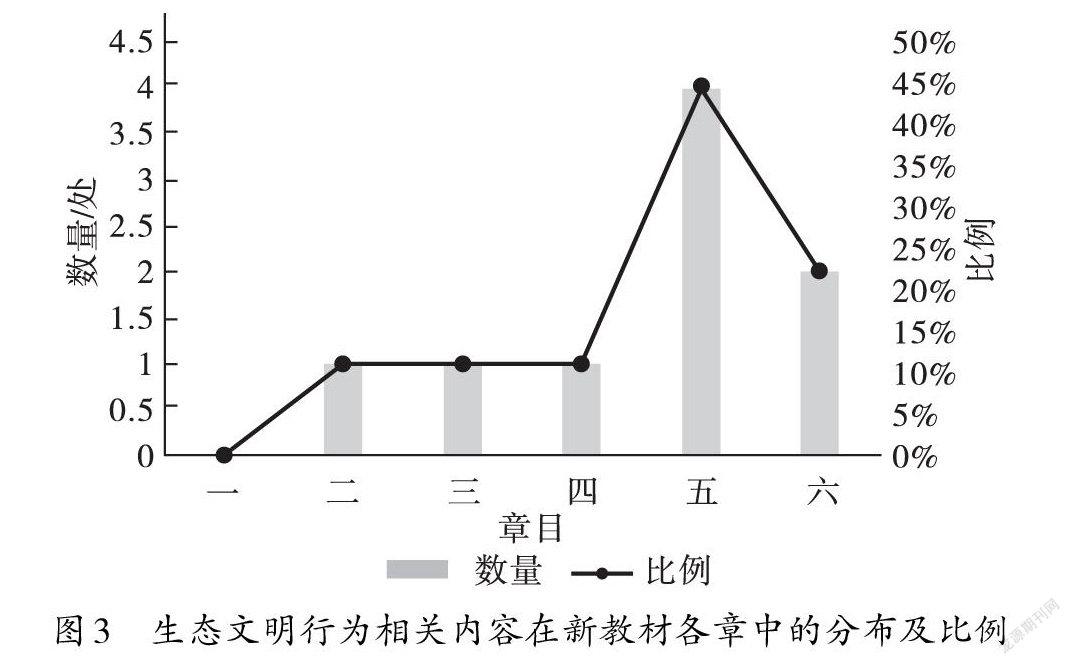

生态文明行为是一个人生态文明素养的重要表现。学生需要通过学习生态文明知识,树立生态文明意识,培养生态文明行为习惯。笔者统计了生态文明行为相关内容在新教材各章中的分布及所占的比例(见图3)。

生态文明行为仅在新教材中的某些章节有所体现。教师需要挖掘新教材中可开展生态文明行为教育的内容,设计开展调查分析、合作探究等教学活动,引导学生养成生态文明行为习惯。相较而言,第五章“植被与土壤”中的生态文明行为相关内容较多,如设置了“校园树木与环境的关系”调查活动,融入真实情境——校园绿化如何因地制宜,引导学生解决校园绿化中存在的问题,让学生从人地协调的角度认识到保护天然植被和合理营造人工植被的重要性。新教材中提及的生态文明行为几乎都是生态保护行为,能引导学生自觉抵制侵害环境的行为,自觉开展生态环境保护行动,积极投身生态文明建设。

二、新教材生态文明教育内容设置的基本特征

(一)新教材生态文明教育内容的栏目设计

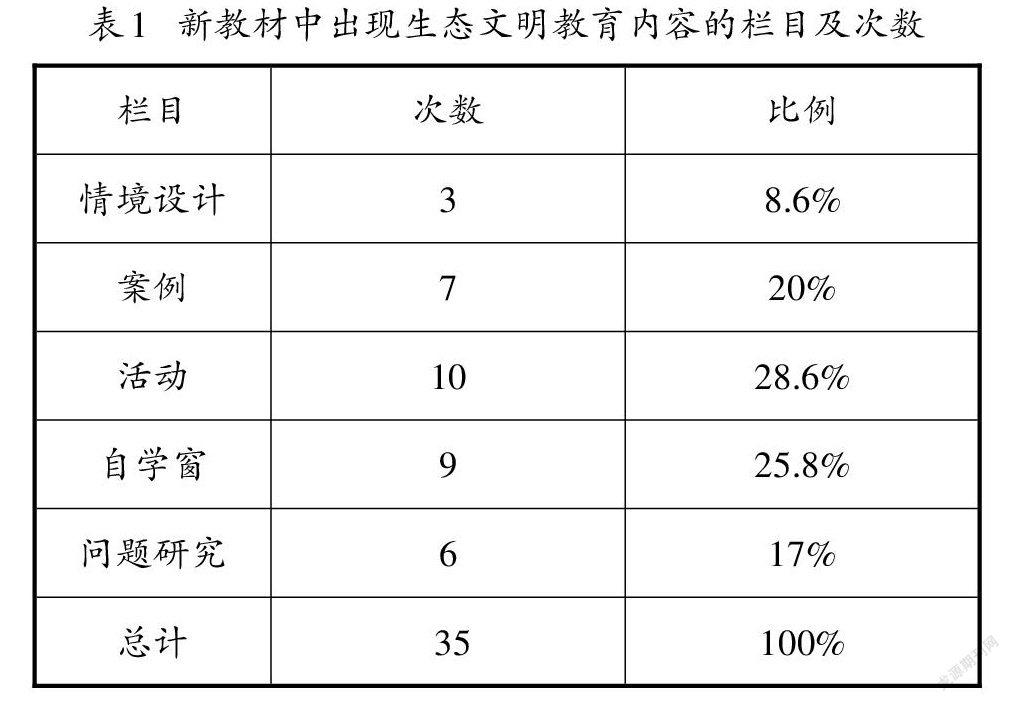

新教材设置了“章首页”“情境设计”“思考”“案例”“活动”“自学窗”“本章要点”“问题研究”这8个栏目。多样化栏目的设置增强了教材的趣味性,使教师能更好地引导学生主动探究。出现生态文明教育内容的栏目有“情境设计”“案例”“活动”“自学窗”“问题研究”(详见表1)。

新教材中涉及生态文明教育内容的“问题研究”栏目共出现了6次,且涉及的相关内容都十分紧扣主题、贴近生活。这些栏目中设置有“何时‘蓝天’常在”“如何让城市不再‘看海’”等话题,引导学生关注身边的生态文明问题——大气污染、城市内涝等,让学生在调研的基础上尝试提出问题解决方案,更好地践行生态文明理念。

“活动”和“案例”栏目涉及较多的生态文明教育的内容。如有一处“案例”栏目介绍了“城市热岛环流”。其紧扣大气热力环流知识,引导学生运用热力环流原理解释身边现象,分析城市热岛环流对城市空气质量以及天气、气候的影响,从而培养学生的人地协调观。活动“分析红树林植物特征的环境适应性”属于资料分析类活动,给出展现红树林植物特点的相关资料,要求学生解释这些特点所适应的环境条件,并结合生态环境保护,探究红树林对海岸地区的生态环境意义。

“自学窗”中的内容没有具体的教学要求,但在渗透生态文明意识方面作用巨大,教师在教学中应加以利用。如“御咸蓄淡 变海湾为水库”提供了解决淡水资源危机的方法,能培养学生的资源观;“温室气体的发现”引导学生关注人类活动导致温室气体排放增多,全球变暖加剧,温室效应突显;“全球合作 保护臭氧层”,能培养学生的大气环境保护意识和全球合作意识。

“情境设计”是教材的新增栏目,内容涵盖古今,融入了生态文明建设等蕴含地理学科育人价值的内容。如选取“7·28唐山地震”“5·12防灾减灾日”相关内容,以真实事例让学生感知自然灾害的破坏性,了解自然灾害对人类活动的影响;选取西藏阿里地区的冈底斯藏医学院建成太阳能光伏電站,从而利用太阳能解决学校供电紧张问题的例子,让学生直观感受太阳能资源对生产、生活的影响,树立开发绿色能源、建设生态文明的理念。

(二)新教材生态文明教育内容的表现形式

新教材中的生态文明教育内容有3种表现形式:文字、图表和活动。其中,出现在“情境设计”“活动”“案例”“自学窗”“问题研究”栏目中的为活动形式,出现在正文、注释中的为文字形式,出现在正文部分的图表中的为图表形式。笔者对新教材中生态文明教育相关内容的表现形式进行了统计(见表2)。

新教材中生态文明教育内容的表现形式为文字的占33.3%,为图表的占27.2%,为活动的占39.5%。生态文明教育内容表现形式多样化,其中活动形式占比最大。活动形式更有利于发挥学生学习主动性、渗透生态文明教育。此外,生态文明教育内容的表现形式在各章中也有所侧重,文字、图表形式在第六章“自然灾害”中占比最大,因本章着重介绍生态问题的表现、成因及防灾减灾措施,这些内容适宜用图文结合的形式来展示;第二、第三章分别讲述了大气、水这两种自然地理要素的基础知识,学理性较强,教材便运用活动形式,引导学生开展调查实践、资料分析、讨论或角色扮演,全方位渗透生态文明教育。

三、新教材生态文明教育目标分析

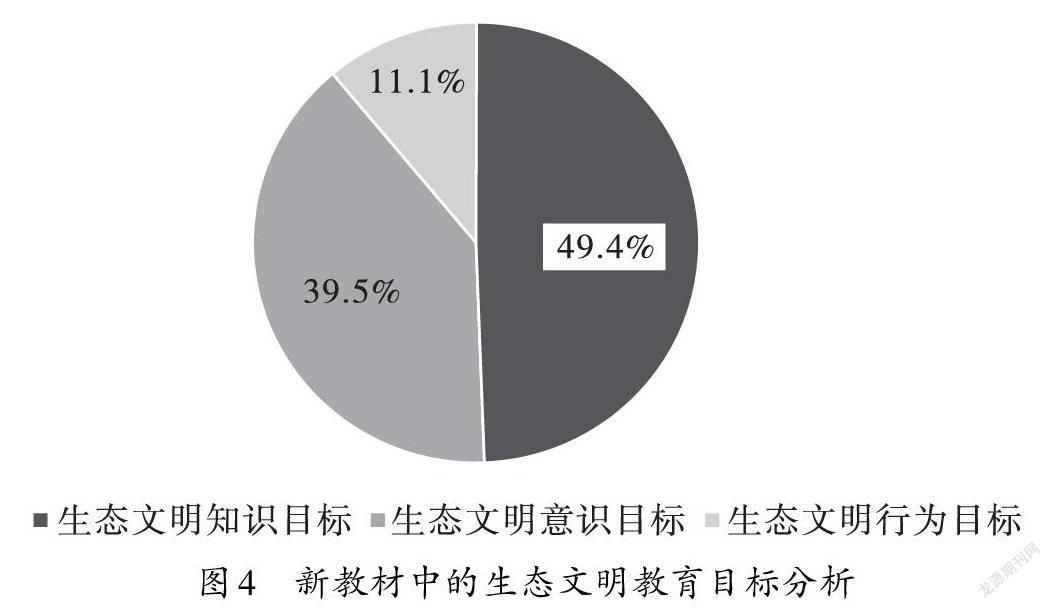

在高中地理教学中构建生态文明教育目标体系,有利于挖掘教材中蕴含着的丰富生态文明教育资源。笔者对上述涉及生态文明教育的内容进行统计整理,分析其涉及的生态文明教育目标(见图4)。

新教材的生态文明教育目标中,知识目标占比最大,为49.4%,其次是意识目标,占39.5%,行为目标所占比重最小,为11.1%。可见,新教材中的生态文明教育目标重在知识目标。生态文明教育的最终目的是培养能够自觉维护人与自然和谐共生关系的生态公民,引导学生全面了解生态环境知识、养成生态价值观念、落实生态环保行动。掌握一定的生态文明知识是增强生态文明意识的先导,更是进行生态保护实践的基础和前提。教材是教学主要内容的载体,是课程标准的具体化。“运用”“考察”“调查”“解决”等行为动词在课程标准中多次出现,体现了对学生行动能力培养的重视,有助于生态文明行为目标的落地。

(一)生态文明知识目标

人类环境、人类活动与自然环境、社会环境的关系这部分内容为生态文明知识。

(1)人类活动与自然环境的关系

了解地球所处的宇宙环境,学习五大地理要素(大气、水、地貌、植被、土壤)的基础知识,理解各要素间的联系,以及人类活动与自然环境的关系。

(2)人类活动与社会环境的关系

学习自然地理中涉及的人文地理要素[如人口、聚落(乡村和城镇)、产业(农业、工业、服务业)、交通等]的基础知识,了解各要素间的关系,以及人类活动与社会环境的关系。

(二)生态文明意识目标

生态文明意识即人类基于对自然和社会的认识所形成的正确价值观念。

1.自然观

认识到生态系统是一个整体,人和大自然其他构成者在生态上是平等的,人与自然要协调发展,人对自然的改造应遵循自然规律。

2.资源观

了解现有资源的状况,合理利用资源,节制开发资源,避免资源枯竭。

3.环境观

增强环保意识,形成对待环境的正确态度,辩证看待人类活动对环境正反两方面的影响,积极适应自然环境的变化。

4.灾害观

提高防灾意识,认识灾害的发生发展规律,辩证看待灾害与人类生产生活的关系,树立正确的灾害观。

5.科技观

从科学的角度出发去研究、解决问题。辩证地看待科技、自然界与人类社会之间的联系,树立生态科技观。

6.发展观

了解生态环境问题,分析问题并提出建议,树立可持续发展观。

(三)生态文明行为目标

生态文明行为是有利于自然、社会可持续发展的行为。生态文明行为包括生态消费行为和生态保护行为。

1.生态消费行为

养成正确的生态消费行为习惯,减少过度消费行为及其对生态环境的负面影响。

2.生态保护行为

养成生态文明行为习惯,摒弃破坏生态环境的行为,积极投身生态文明建设,开展对生态环境的保护行动。

(四)生态文明教育目标体系的构建

生态文明教育的目标在于使学生掌握生态文明知识、树立生态文明意识、养成良好的生态文明行为习惯,以促进人与自然和人与社会的和谐发展。生态文明知识是生态文明意识形成的基础,生态文明意识是产生生态文明行为的内部动力,生态文明行为是衡量一个人生态文明素养的重要标志,三者相互补充、相辅相成,是一个有机的整体。现有高中地理课程体系中没有明确提出生态文明教育的目标体系、内容体系和方法体系,而构建高中地理学科生态文明教育的目标体系(见图5)是落实生态文明教育的基础。

四、结束语

新教材各章都融入了生态文明教育理念,侧重让学生理解人与自然的关系,体现了人与自然和谐发展的重要性,为教师的教和学生的学提供了丰富的素材。教师应从生态文明知识、生态文明意识和生态文明行为三方面来构建生态文明教育体系,以期达成生态文明教育目标。同时,教师要不断提高自身的生态文明素养,深挖生态文明教育内容,使学生在知、情、意、行等方面得到较为全面的发展。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 徐春.对生态文明概念的理论阐释[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2010(1):61-63.

[2] 李妍欣.习近平生态文明思想的逻辑生成与科学内涵[J].南方论刊,2021(2):21-23.

[3] 吴立利,李伟.生态文明内涵的逻辑辨析[J].昆明学院学报,2021(1):37-41.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版) [M].北京:人民教育出版社,2018.

[5] 张鹏丽.生态文明视角下台湾龙腾版高中地理教材分析[D].天津:天津师范大学,2019.

[6] 李琳. 生态文明视角下高中地理教学资源的开发研究[D].长春:长春师范大学,2020.

[7] 李霞.生态文明教育的功能价值与目标研究[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2013(3):148-149.

[8] 邬移生.“美丽中国”视域下高校生态文明教育的内涵与目标研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2014(6):143-145.

[9] 乔伟华. 高中地理教材生态文明教育渗透研究[D].湘潭:湖南科技大学,2017.

[10] 莫小丽,孟丽红.人教版高中地理新教材“情境设计”栏目分析[J].中学地理教学参考,2021(1):59-61.

[11] 赵广宇,罗诗语,李倩.初中生物学科生态文明教育的目标体系构建[J].教育科学论坛,2014(5):24-25.

[12] 宋玉坤,姚孟春.恩格斯生态自然观对我国生态文明建设的启示[J].西南林业大学学报(社会科学),2021(2):52-54.

[13] 胡金木.生态文明教育的价值愿景及目标建构[J]. 中国教育学刊,2019(4):34-38.

[14] 徐文杰.新时代背景下生态文明教育在高中地理教学中的渗透[D].济南:山东师范大学,2019.

[15] 石建,何兴明,趙广宇,等.初中生物学教学中生态文明教育的实施体系构建[J].课程·教材·教法,2015(8):67-72.

[16] 王鹏.中小学生态文明教育的目标和方法[J].教育视界,2019(11):8-10.

[17] 杜君兰,王华,徐宝芳.八年级地理新教材环境教育内容、功能和形式分析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2008(12):123-125.

(责任编辑 周侯辰)