亲生物视角下的城市绿色空间提升策略探析

2022-11-03张欣烁张军杰

张欣烁,张军杰

(1.新加坡国立大学设计与工程学院,新加坡 119077;2.山东建筑大学建筑城规学院,山东 济南 250101)

快速城镇化和建设用地紧缺使城市建设占用了原本被多样植物覆盖的自然地面,同时产生了大量人工化的封闭表面,让城市变成了钢筋混凝土的森林。这种城市人口和灰色用地持续致密带来的严峻问题是城市生态环境的严重退化,并由此引发了一系列复杂的公众健康问题,加之社会高速发展给人们带来的精神及生活压力,更使城市居住环境与居民健康、幸福感的矛盾愈发突出。

绿色空间具有供给、调节、支持和文化服务等不同的生态系统服务功能[1],能调节城市气候、改善空气质量、固碳储碳、缓和极端天气等。故作为城市生态系统的重要组成和支持城市与社会发展的一种必要的基础设施,绿色空间发挥了越来越重要的作用。

一、城市绿色指标的类型及变化特征

绿色指标是衡量城市绿色空间建设和环境品质的主要因子,但由于发展进程的不同,各国在不同时期对绿色空间建设有不同的指标控制要求。尤其是随着社会发展水平的提高,绿色指标的概念及内涵一直处于发展变化之中,因此出现了多种不同的指标类型。

1.绿色指标的主要类型

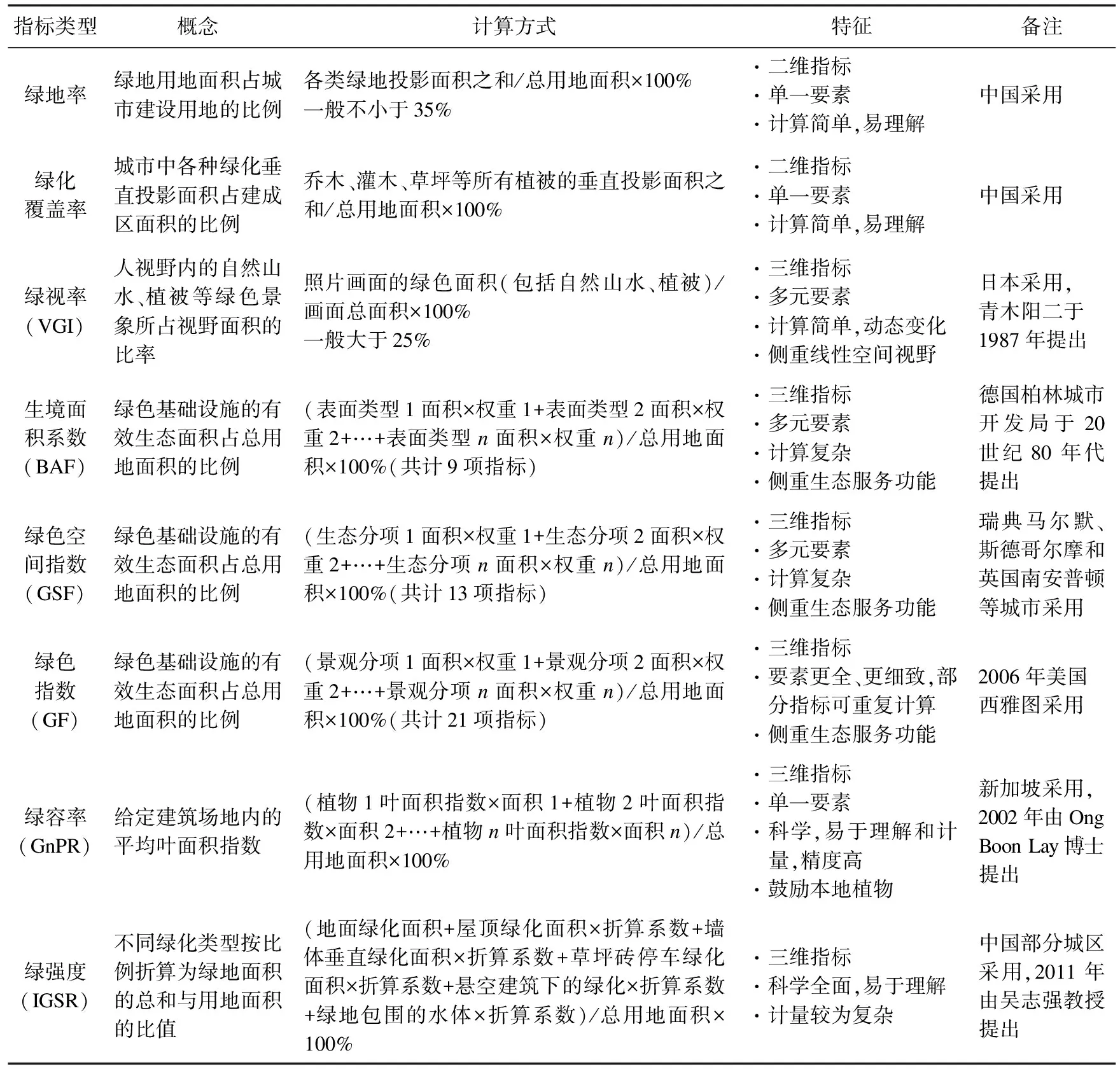

目前,世界各国城市正在采用或者研究的绿色指标有绿地率、绿视率、绿容率、绿色空间指数等,这些指标有不同的侧重点、计算方式和特征(见表1)。

2.绿色指标发展变化特征

(1)从平面到立体的维度转变

绿色指标计算从原来的平面化指标转向立体化指标,体现了从二维到三维和从地面到空中的变化特征,同时开始注重与使用者联系最为密切的建筑及周边小微型立体绿化空间的贡献。

表1 国内外绿色指标的主要类型及特征

(2)从通用性到个性化的特性转变

不同的城市采用不同的绿色指标,体现了城市解决自身问题的倾向。例如:日本城市采用绿视率主要是为了提升高密度城市街道的视觉环境品质[2];新加坡采用绿容率是为了解决热带高密度城市绿化用地紧缺、热岛效应、水资源管理以及能耗问题[3]。绿色空间指数、绿色指数等虽都参考、借鉴了生境面积系数,但均结合各自城市特征适度调整了指标内容,以符合其环境和发展目标需求[4]。

(3)由量到质的功能转变

绿色指标最根本的变化体现在其功能性方面,主要体现在功能改善形式和效力方面。一是由关注单一类型自然要素转向关注多类型自然要素的共同作用,即由原来单纯统计绿地面积到区别对待乔木、灌木和草坪,再到关注不同类型地表、植被和水体等的作用;二是由原来的静态斑块保护和景观功能为主到注重其生态服务功能,再到逐渐开始关注其对使用者的健康疗愈作用。

从上述变化可以看出人类开始反思城市与自然的关系,开始意识到修复、重建自然的重要性。但当前指标主要还是从城市角度出发,而对具体使用者的关注尚且不够,因此,绿色空间建设需要进一步明确方向和获得科学支撑。亲生物设计理论作为探索人与自然之间天然联系的空间环境设计哲学,已经有较为成熟的理论和大量实践应用研究,可以为促进健康的空间环境设计提供基础论据与方向导引。

二、亲生物理论及设计原则

亲生物理论是以修复城市生态与人类共生系统、避免城市与自然隔离、创造人类福祉为目标,通过在人居环境中挖掘应用自然要素的潜力,促使自然环境在改善公众健康方面发挥更重要的作用。

1.亲生物相关理论

(1)人与自然的联系方面

威尔逊(Wilson)提出了“亲生物性”概念,并与史蒂芬·凯勒特(S.R.Kellert)联合提出了“亲生物假说”,认为人与自然有天然的亲近倾向,加强与自然的联系能减少焦虑,有助于增进健康和提升认知能力。

乌尔里希(Ulrich)的压力恢复理论和卡普兰(Kaplan)的注意力恢复理论研究发现,人与自然环境的接触对心理和生理健康有积极影响,尤其是室外自然环境较之室内自然环境具有更好的效果。丹尼尔·威廉姆斯(Daniel Williams)和约瑟夫·罗根巴克(Joseph Roggenbuck)提出的场所依恋理论则认为,人与场所之间具有基于感情、认知和实践的一种联系。这些理论构成了人与自然具有内在联系的基础。

(2)亲生物性环境的效益方面

2006年,亲生物理论被引入设计领域。关于自然环境的健康疗愈效果方面的实证研究开始大量涌现,证实了自然要素的健康效益,其作用途径是通过提供高品质亲生物性环境来缓解消极情绪,从而促进健康[5](见图1)。健康效益包括促进人的健康(生理、心理、社会适应)和行为认知提升两方面。与自然的直接身体接触比单纯的视觉观看更为有效,静谧、充满各种自然要素和具有一定尺度、连通性的自然环境更受人们欢迎。例如:绿地对心脏病、呼吸系统疾病、肝癌、慢性乙肝等疾病有明显的缓解作用[6];城市滨水空间能产生良好的健康效益[7];不同色彩的植物具有缓解人的焦虑、愤怒和疲劳的功效[8];一些具有芳香气味的物质可以降低血压、促进睡眠等[9];建筑、区域和城市规模层面的实际案例循证研究证明,亲生物设计可以改善人的健康并具有生态修复作用[10];反复持续地与自然接触、鼓励对环境和地方的情感依恋、加强人与自然之间的互动等能增进人与自然的联系[11]。除了健康效益外,研究还证明,接近自然环境能使人具有更高的生产力、创造力和产生更多的经济效益[12]。

图1 亲生物自然要素的健康促进作用路径

由上述研究可知,亲生物理论除了要求城市绿色空间满足一定的数量外,关键是要提取原生自然中利于城市生态系统和人类健康发展的环境特质和要素应用于人工环境中,以提升绿色空间的质量,并实现人工自然系统对人类亲生物性的满足。

2.亲生物性城市的特征及原则

(1)亲生物性城市的要素与特征

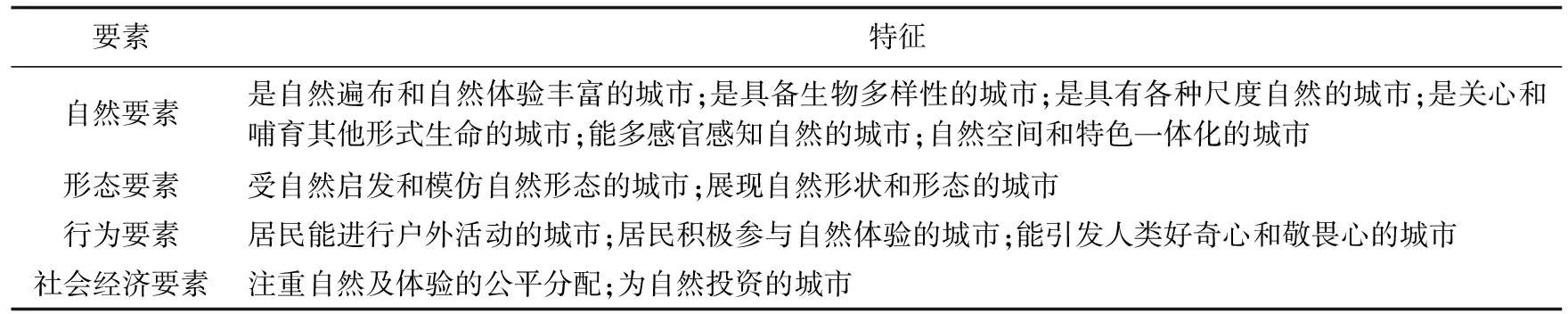

学者提默西·比特利(Beatley)从城市尺度层面对亲生物理论的应用进行了研究,她认为,亲生物性城市是对可持续性城市和韧性城市的补充发展,结合自然才是解决当前城市问题的正确方法[13]。她提出亲生物性城市应具备下述要素和特征(见表2)。

表2 亲生物性城市的要素、特征

(2)亲生物性城市的原则

亲生物性城市在设计层面需要遵循以下原则。

①持续性原则。亲生物设计要求使用者与自然环境反复、持续、长期地进行沉浸式接触,这需要城市内有不同层级、规模的自然环境。

②适应性原则。亲生物设计要求人类及其各种建设主动适应自然界,包括对气候、地形、地势的适应,充分利用既有自然环境要素,采用自然的形态布局。

③地域性原则。亲生物设计提倡建立对特定地域的情感认同。当一处空间环境持续地为人们带来舒适、满足和幸福感以及有利于他们的健康水平和生产力时,人们就会对其所处的空间产生情感的依恋。

④互动性原则。亲生物设计强调人与自然的互动和参与,即通过增加在开放空间中人与自然、人与人的互动,激发和促进交流行为,增进使用者与社区的联系。

⑤整合性原则。亲生物设计的目的是创造相互关联和整合的多样性的自然环境,各个部分之间只有建立起相辅相成的联系,才能共同构成一个生态功能整体,而整体系统才会产生更多的效益。

亲生物设计既考虑了城市与自然的关系,同时也考虑了使用者的实际需要,其对城市绿色空间建设的目标要求就是塑造更多、更具自然性的高质量绿色网络,并使其具有持久的吸引力,从而实现人与自然的和谐共生。

三、城市绿色空间建设提升策略

1.政策保障策略

(1)强制性政策

在政策保障方面取得良好效果的典型代表是新加坡。从早期(1963、1998年)的“花园城市”计划到近期(2020年)的“自然中的城市”目标,新加坡的城市绿色行动效果显著。在明确的发展目标下有具体方案的落实保障,特别是有对建设项目的明确要求。例如,新加坡市区重建局的“城市空间与高层建筑景观美化方案”(2017)、国家公园管理局的“空中绿意津贴计划”(2009、2015),都要求不论是既有建筑还是新建项目,公共建筑还是居住建筑,都必须有和建筑基地面积等同的绿化空间,可以通过屋顶、墙体垂直绿化或阳台绿化来实现。

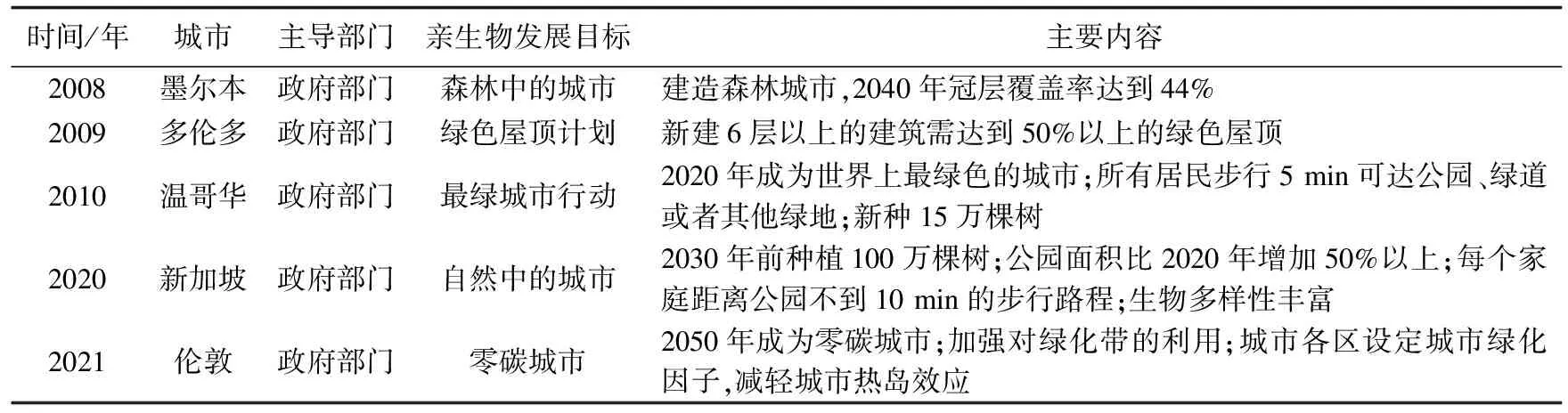

此外,多伦多的《绿色屋面法案》、伦敦的《伦敦规划2021》、温哥华的《最绿城市行动计划2020》等是根据当地特点制订的政策(见表3)。同时,各城市均要求每个建设项目的绿色空间设计由原来的后置设计改为前期介入。

表3 国外城市的亲生物发展目标及内容

(2)鼓励性政策

各个国家还采取了各种激励性措施来推动多样化的绿色空间建设。例如:德国、日本等根据屋顶绿化面积直接给予补贴;瑞士、新加坡则是设立专项基金来资助立体绿化,新加坡会承担屋顶和立体绿化费用的50%;日本、美国部分城市还采取低息贷款、费用减免、税收抵免和容积率奖励等优惠政策,更多城市则采用将立体绿化等计入城市绿地面积或作为绿色建筑评价标准指标认定的做法。这些政策措施对于改变单纯注重经济效益的建设行为有积极作用。

2.规划提升策略

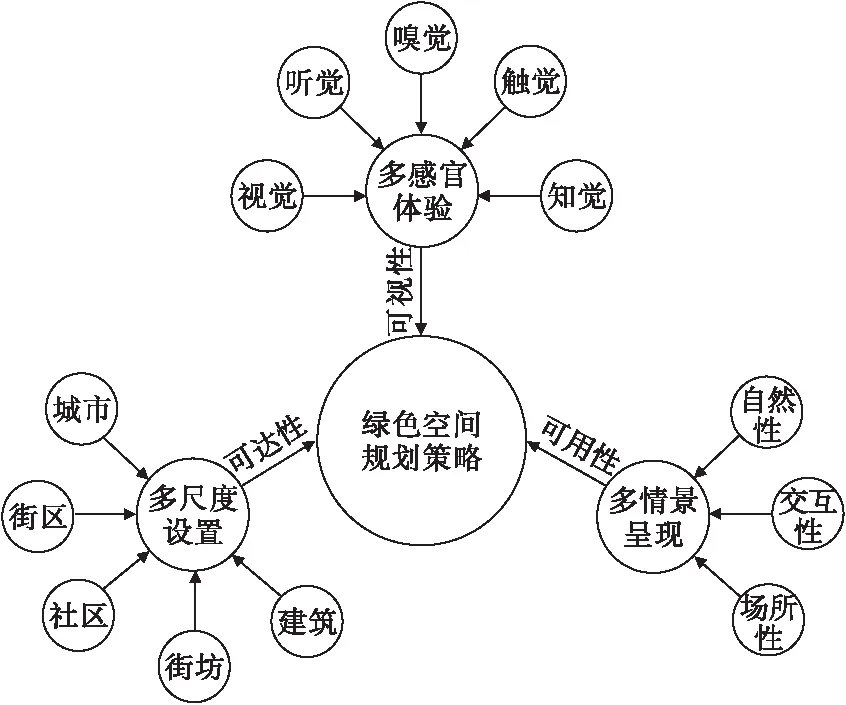

城市绿色空间构成要素大致可归为地表、植被、水体、立体绿化和生物多样性等5类,这也是大多数城市进行绿色基础设施建设应考虑的主要因素。在规划设计层面应重点从多尺度、多感官和多情景3个方面来进行塑造和创建,以充分满足绿色空间可达性、可用性和可视性的需要(见图2)。

图2 规划提升策略

(1)设置多尺度层级的绿色空间

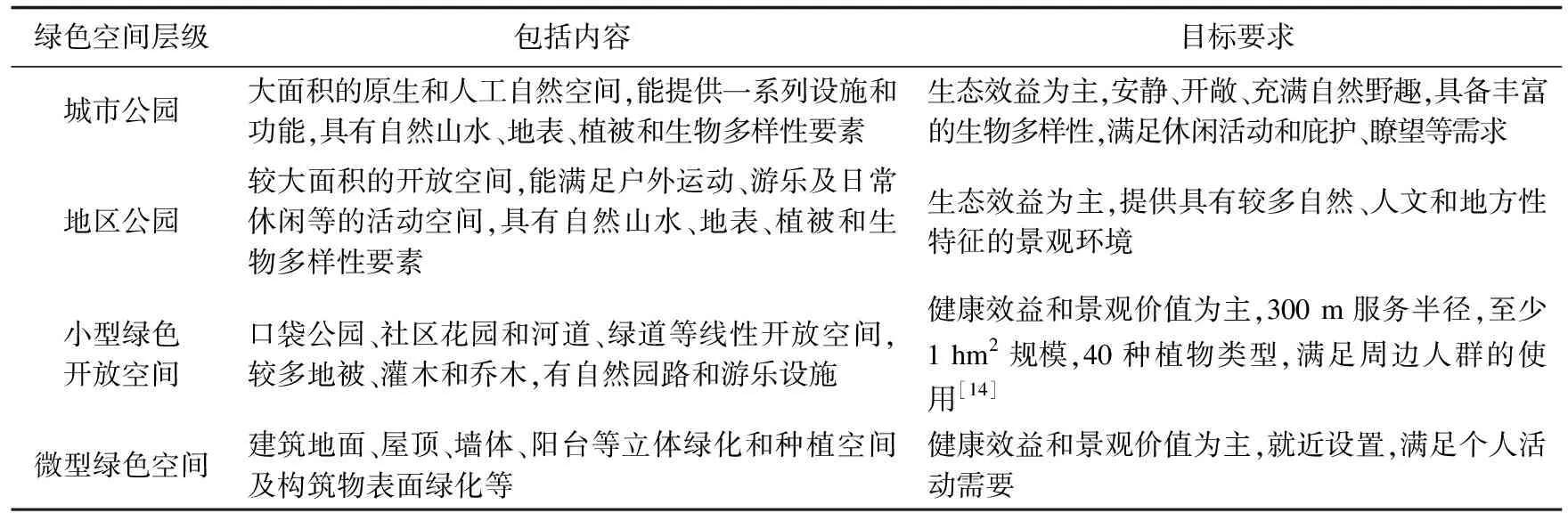

为了创建整体性的城市绿色空间网络和满足人与自然持续性的接触,在不同尺度的空间层次(城市、街区、社区、街坊、建筑等层级)均应具有丰富的自然要素,以形成连续统一的绿色空间和产生更高的生态、健康效益(见表4)。包括城市尺度的公园、地区绿地和街区尺度的口袋公园、线性绿带等,以及

表4 绿色空间的尺度层级及要求

社区尺度的社区花园和建筑表面上的小微型绿色空间,不同尺度的绿色空间之间通过绿道、绿带等连接,以满足不同距离生活圈的人们就近使用的需要。

(2)塑造多感官体验的生态空间

亲生物设计要求创造多感官体验的自然环境,既有视觉、听觉、嗅觉、触觉等个体感官层面的体验,也有对城市环境整体感受的知觉体验,还有与社会交流交往的行为体验。从空间、时间两方面入手,改变目前绿色空间以视觉体验为主的做法。在空间层面,不同距离、尺度的绿色空间,其侧重点亦有所不同。城市公园、地区公园等使用频率较低的大尺度绿色空间以生态效益为主、健康效益为辅,需提供一种更为原生和完全融入其中的自然景观环境,而口袋公园、社区花园和建筑中使用频率较高的中小型绿色空间则以健康效益和景观价值为主,重点考虑人们的感官需求和交流交往等行为需求,尤其要注意优化建筑内部人的视觉环境。在时间层面,则要考虑人们在道路、公共空间等行进过程中的视觉环境品质和变化,还要考虑植物的生长变化和四季不同的景观体验。

(3)呈现多情景模式的活力空间

城市绿色空间不仅要满足人们多样性的活动需求,更要为其他生物提供具有弹性和适应性的环境,因此,绿色空间建设应呈现出丰富多彩的情景模式。例如,通过植物的不同种类、数量、组合方式、郁闭度等更为自然化的布局,以及符合动物和微生物生存的适宜性空间设置,呈现出具有丰富的生物多样性的自然性场景。绿色空间中既应有野性的、使人产生探索欲望的自然,也应有采用当地传统形态、形式的拟仿自然;既有诗意、静谧的放松空间,也有供幼儿玩耍、老人休闲的活动场所;既有新植的当地植物,也有能唤醒归属感和历史认同感的保留树木等。另外,绿色空间还应呈现能满足不同趣味活动的交互性场景。包括设置鸟箱,为昆虫、青蛙提供一定面积的水池,种植能产生花蜜的植物,将这些能吸引更多人参与、体验并具有教育、生产和展示功能的要素引入绿色空间建设,使城市像自然生命体一样具有持久的活力。

3.建筑提升策略

(1)拓展多层次的绿色空间平台

在场地和建筑的不同部位挖掘不同形式的绿色空间,使整个建筑充满绿色和活力,主要包括水平绿色平台和垂直绿色表面两种做法(见图3)。采用退台、架空、挖洞、延伸、围合、连廊等手法,结合公共休闲空间设置,使建筑在地面、空中和屋顶等不同部位形成多样化的水平绿色平台,不仅可以使建筑内部与绿色平台实现自然的流动与渗透,提供人与自然最大程度的亲密接触及交流交往可能,还可形成建筑与自然相互交融的空间模式。而在垂直表面上则可采用悬挑、附贴、复合表皮等方式创造绿化空间,提升内部景观和视野质量。绿化空间在建筑表皮上的综合利用,还能同时提升城市公共空间、道路上的建筑视觉绿色指数,改善微气候,增加室外活动,增进生物友好性,减少污染和雨水径流。

图3 多层次的建筑绿色平台

(2)展现多元化的自然建筑形态

根据气候、文化、地形或者建筑类型的不同,采用仿生、隐喻、地形学和新技术(新结构、材料)等恢复性环境设计方法,实现对自然世界的表现和模拟,并结合绿化平台设置和天然材料应用,形成更为交融、自然的气候边界和多元化的建筑形态(见图4、图5)。既打破了传统自然环境与建筑边界清晰的分离式处理方式,增强人与自然的固有亲和力和环境认同感,产生与自然融为一体的现代建筑景观,某种程度上也解决了当前城市地域性和特色性缺失的问题。少数实验性建筑甚至直接采用活的树木作为建筑结构(见图6),完美展现了建筑就是自然的效果。

图4 仿生建筑(新加坡超级树)

图5 地形学建筑(横滨国际码头)

图6 活态植物结构建筑(德国树立方)

(3)探索多维度的互动模式

建筑能拓展更多的绿色空间,同时也能提供更多的公共空间,并直接缩短人与自然的物理和心理距离,把自然变成人们日常生活中的一部分。因此,探索利用建筑表皮中的绿色空间既能引导人们走向户外,直接参与自然、维护自然,同时也创造了与自然、邻里多维度互动的可能。一方面,人们通过种植或管理活动收获食物或果实,还能通过人际交流获得经验和知识,改善邻里关系,同时,人们会有更多的户外感官体验,感受气候变化和观察鸟类、昆虫等其他生物的活动;另一方面,建筑中的绿色空间能给鸟类提供停留、筑巢和飞行参照,减少建筑表面大量的玻璃幕墙带来的伤害。

四、结 语

城市高质量发展的新时代目标和人民日益增长的美好生活需求,以及新冠疫情的影响,都促使人们越来越关注城市绿色空间的品质,而城市的活力和价值也越来越依赖绿色开放空间的可用性和可达性。国外多个绿色建筑、健康建筑评价体系(例如国际未来生活研究院的《生命建筑挑战标准》、新加坡的“Green Mark评估体系”、美国的《WELL健康建筑标准》等)已将亲生物性自然要素纳入其中。所以研究借鉴国外城市绿色空间建设经验和亲生物性相关理论,提出适合中国国情的城市绿色空间提升策略,对指导城市的未来发展、解决影响人民群众健康的突出环境问题、提升居住环境品质和增进人民福祉、实现人与自然的可持续共生有着重要的理论和实践价值。