所幸,他并不满足于 “点石成金”

——纪念钢琴家拉杜·鲁普

2022-11-01张可驹

文/张可驹

2022年4月17日,著名钢琴家拉杜·鲁普(Radu Lupu,生于1945年11月30日)去世,享年76岁。他是真正堪称当代标志性人物的钢琴家,他的离去,让乐坛变得寂寞,也留下了难以弥补的空缺。鲁普代表了一种“经典模式”,从学习生涯,到走上舞台,再到缔造的那些经典录音,直至竖立自己大师形象的整个过程,莫不如此。但由他创造的艺术形象本身,同他的时代却多少有点格格不入。

当鲁普出走苏联及兄弟国家的领域来到西方时,他的演奏显得与众不同。直到钢琴家生命的最后岁月,“铁幕”已成过往,各种学派界限淡化,逐渐走向融合,他的演奏还是显得与众不同,甚至比以往还有过之。杰出的演奏家当然永远是极少数的,不会和“大家”相似。鲁普的特别,在于他不会成为引领时风的A(如波利尼),也不会成为某种传统风格模板的B,同时也不会陷入演绎者“个性”不断扩张,乃至膨胀而吞噬传统状态的C。

以上三种情况,鲁普同时代或更早的大演奏家,常常在A与B之间徘徊,C则是最近大约二十年中,渐渐出现的一个趋势。鲁普从20世纪60年代中后期进入国际乐坛的视野,而后迅速崛起,成为一方名家,到他隐退为止,大约是四十年的时间。如果说,钢琴家的形象不在前述任何一种主流之内,那么他所呈现的,又是怎样一种形象?那独树一帜的演奏艺术,同他职业发展的“经典模式”之间,又是怎样一种关系?

时代的变迁,现在到莫斯科去

鲁普是一位出生于罗马尼亚,最终在莫斯科完成学业的钢琴家,这个过程本身,投射出钢琴家被塑造成型的历史背景。哈罗德·勋伯格指出,在学派风格泾渭分明的时代,中欧(及部分东欧)钢琴家的演奏往往含有一种折中主义的特点。确实有很多例子可以说明,鲁普的两位同胞前辈——哈斯基尔与利帕蒂,再加上鲁普自己,都是范例。但这样的折中是从何而来呢?可能其中有不少来自钢琴家出国学习的经历。

中欧与东欧的音乐文化本身很发达,那里出来的少年天才演奏家,既能获得良好的基础养成,又往往会在西欧的某座音乐之都,完成他们最后的学习。利帕蒂去法国,哈斯基尔先去维也纳再去法国。多种音乐、演奏文化的辗转,或多或少,会在多元之中,导入某种折中。其实回顾黄金年代的很多名家巨匠,这样的模式也很常见。鲁普出生于1945年,这个特殊的年份标志着他将不能再前往西欧的音乐中心,只能去莫斯科深造。

鲁普在罗马尼亚跟随利帕蒂的第一位老师穆赛切斯库(Florica Musicescu)学习,1963年,进入莫斯科音乐学院之后,成为涅高兹本人的学生,也是这位宗师最后的一代学生之一。有意思的是,他几乎是里赫特与吉列尔斯之后,涅高兹学派在国际上名声最大的传人。原因很简单,钢琴家来到西方世界,录音广为流传,涅派的很多宗师人物,却没有这样的事业。然而,你是否常常看人们提到鲁普具有俄罗斯学派、涅高兹学派的背景?至少乐迷中鲜少有人提到,这可能就在于风格的折中,让你不太容易联想到传统的俄罗斯学派。后者的风格特质很强,鲁普的个人风格也很强,二者却并不吻合。

鲁普跟随涅高兹学习的时间不长,之后跟随涅高兹之子,斯坦尼斯拉夫·涅高兹学习。他成为几大音乐比赛的大奖得主,得到国际乐坛关注的同时,也顺利进入西方主流的演出与唱片发行体系,由此开启前述的“经典模式”。因为在20世纪下半叶,比赛作为青年音乐家打开事业的通道,整体而言,具有明显的作用。参加比赛最好的成果,就是获得舞台上的空间和大唱片公司的合同。鲁普成名后颇为低调,但其比赛成绩却真正具有历史性的价值。很多东西,我们一旦回到当时的情况之下,就能够看得明白。

他在“范·克莱本国际钢琴比赛”“利兹国际钢琴比赛”中夺魁,如今看来是斩获重大比赛的冠军,可从历史发展的角度看,这两个比赛在当时其实都相对年轻,而一个后起的比赛哪怕有很多资源,但真正树立自身地位又是靠什么呢?毫无疑问就是这个比赛究竟选出了哪些人?2021年,利兹比赛约我写追踪评论,为此我看了每一轮转播前的历史回顾,所以就更明白鲁普的分量。他是真正能赋予这些比赛价值的人,二者相互成就,并不是个体单纯被比赛成就,两种是天壤之别。但此时你是否也会好奇:都做到这一步了,他的风格竟然完全不是竞技类?

当然,有些钢琴家是绝对的竞技类,在西方,波利尼尤其典型,俄罗斯学派一直高产此类钢琴家,阿什肯纳齐、早期的普雷特涅夫,还有加伏里洛夫都是。但鲁普的风格与其说是竞技类,不如说是“反竞技类”更恰当。他主观回避侧重纯技巧的作品,独奏与协奏曲皆然,演奏风格也没有突出外在技巧的倾向,而只是不断将一大堆高级的、内在的技巧摆在观众面前,识者自识。从你听到他开始,基本就是如此了。

为何这样一位反竞技类钢琴家,在多次比赛中十拿九稳?如今有种说法,“开出一个无法拒绝的价位”,而对忠实音乐的比赛来说,鲁普就是一位让人无法拒绝的钢琴家。之后对于听众,对于唱片公司,也是如此。这很多就源于前述的那种折中主义特点,在他身上,这种特质有了最高度的体现。

汲取俄派,而非融入俄派

去莫斯科,这是新格局形成后的一个趋势。如果你将鲁普,同另一位前往俄罗斯学习的钢琴家罗塞尔(Peter Rosel)相比,可能会感到后者体现俄罗斯学派的影响不多,鲁普则较为明显。

单独观察鲁普的演奏,又会发现并不“俄派”。俄派往往突出外向型技巧光辉,这反而是他有意避开的;而对于歌唱句的表现,又没有那么浓郁,无论单纯的线条,还是音响与线条的结合皆如此;还有俄派常常体现的那种极为透彻,仿佛手指深深插入键盘的触键风格,在鲁普的演奏中也非焦点所在。那么他的演奏又是从哪里体现出俄国学派的渊源?毫无疑问,首先就是对音色的塑造。能在钢琴上弹出真正属于自己的标志性音响的人很少,当代更少,而鲁普是具有代表性的一位。

音响的控制,是他走向大师成就的基础之一,也是钢琴家风格的核心之一。鲁普的很多处理,其整体把握都同音响构思息息相关,有时甚至让你感到他是从声音出发,为演绎做某种“定调”。然而,钢琴家真正能走向高峰,又能善始善终,恰恰在于他没有被自己突出的天才所反噬,同样是以音色为代表。如前所述,在曲目方面鲁普绝对是极有主见的钢琴家,对浪漫派超技类作品多有回避,拥抱以维也纳乐派为主的古典与浪漫派作品,而后兼顾其他。

他所延伸的曲目范围,比他的录音曲目要广,但以德奥系为主线的做法,还是一致的。这在独奏、协奏曲、室内乐和艺术歌曲伴奏方面一以贯之。这些作品,自然非常考验演绎者的深度,而探索深度的前提,就是结构表现。从作品结构的不同层面来看,无论横向的段落,还是纵向的声部,他都弹出理智与情感的自然结合。同时,他对于线条框架的表现很精炼,从没有意图扩张歌唱线,又要将其放入严谨结构的掣肘;也没有在力度与Rubato的局部变化中做出“大”效果,而重新部署某种结构表现方式的突破。

虽然是在莫斯科完成了学习,这些俄派典型的手法,鲁普却统统不用。对德奥古典与浪漫,尤其是古典作品的结构观念,仿佛相较于俄派,还更贴近莫拉维茨(Ivan Moravec),或更早一辈的安达(Géza Anda)那样,典型的中欧钢琴家。速度与线条都倾向于凝练,声部表现很有立体感,但又不是那种特意提示隐藏线条的“巧思式”立体。俄派钢琴家弹古典,有时会太过宏大,或为了避免如此而束手束脚,鲁普把握结构、力度与呼吸的平衡,却那么手到擒来,从不让你感觉他在费力地拿捏。不用说,他伟大的前辈哈斯基尔和利帕蒂也是如此。

其实我常常会好奇,这种自然的结构表现,与德奥学派又有什么不同呢?学派应该位于作品身后,自然地表现音乐,各方的传统会有不少交汇点。传统德奥学派的特质,当然会体现为Rubato的“福至心灵”,但另一方面很核心的,就是音响,那常常被称为管弦乐,或管风琴般的音响。哈斯基尔和利帕蒂就没有这种特点,他们的声部表现固然立体,踏板却往往相当精简,是非常古典的风格(除了某些作品必然的需要,如印象派)。鲁普则不然,他音响的整体呈现,是在一种偏黯淡的色调之中,泛溢着种种幽微的层次、色彩变化。

从音响到结构,拜入涅门最合适

无论是参照古典风格,还是俄派力透纸背的犀利风格,这位钢琴家的触键并不凸显音符的颗粒性,而是丰富地运用踏板,为整体音响设置微妙的色彩晕染。那种朦胧感,妙就妙在几乎无处不在,却又是浓淡深浅变化无穷,根据不同风格的作品调节尺度。可以说,鲁普演奏每一类作品,音响中的个人气质都是很鲜明的,彼此又表现出同样鲜明的差异。而或许更重要的一点是,将踏板用在明面上,制造那种氤氲的音响氛围,其实有影响清晰度的危险。这或许也是不少技巧名家先立起颗粒鲜明的基础音响的原因,不用说,这方面俄派根本就是大本营般的存在。

鲁普这位莫斯科的外来者,却几乎是“不管不顾”,音响朦胧、结构分明,二者并行不悖,在整体的音乐表现中融为一体。有人称鲁普为拥有“金手指”的钢琴家,往往是指他的音色动人。可倘若,听者能够跳出第一印象的“美”,而捕捉到钢琴家独树一帜的“绝”——那种异质的天赋和控制力,便会发现大师的手与其说是纯金,不如说是“点石成金”更恰当。能在以音响控制著称的俄派腹地,开出一片属于自己的独立世界,只能说是天纵奇才。

音响中独特的综合,只是一个方面,钢琴家真正专注的,可说是:如何运用那种折中主义的视角,忠实地呈现作品,同时让种种个性化的、异质的因素成为折中的一部分?从这个角度来看,他投入涅高兹门下,真是选对了人。不过,更大的可能是宗师选对了他。音响恰恰是作为演奏家的涅高兹最具标志性的特点之一,斯坦尼斯拉夫·涅高兹是其父音响魔法的继承者。俄派有一个整体性的观点:注重音响控制的训练,但音色反应演奏者的内在灵魂,其塑造不能单一化,更不能流水线操作。鲁普独特的音响观念,那种异质性,得到了两位音响大师的护佑,方才能够顺利“破土而出”。

而他的结构观点,一方面是中欧的传统或学派汇流带来的;另一方面,涅高兹虽不像戈登威泽尔那么理性,却也是对于结构的精炼分外专注。小涅高兹的教学有个特点,就是通过对一首作品花费巨量时间的精深讲解和训练,以求让学生一通百通。从鲁普后续的发展来看,这可能是最契合他的方式了,因为他总是将大量的时间花在精致打磨少数作品上。但所谓“少数”,又不是米凯兰杰利那样过分的少。

总而言之,当鲁普将某部作品拿出来,从技巧到结构的层面,他一定是做了最充分的准备,且是惊人的早熟,所以才说,年轻的鲁普是音乐比赛无法拒绝的钢琴家,况且他的演奏完全没有那种挑战观众的怪异。清楚地记得,利兹播放历届获奖者回顾时,有些人是厉害的才俊,但他一出来,就是年轻的大师。

独奏、协奏、室内乐与艺术歌曲

当然客观地说,鲁普也无法从起初就绝对无拘束地彰显自己的特质。就曲目来讲,他21岁在克莱本比赛夺冠时,还是应比赛的要求弹了不少超技作品。1969年,鲁普24岁参加利兹比赛的时候,个人风格已完全展现。他在决赛选了勃拉姆斯《第一钢琴协奏曲》,这部兼具气魄与深度的作品,作为评委之一的马加洛夫回忆:那时他听着鲁普的演奏,感觉钢琴演奏的新时代将由此展开。

无论这样的预期是否完全兑现,确定无疑的是,从一年后鲁普为Decca灌录的唱片中,我们听到的是:第一,青年大师,从技巧到诠释,惊人的成熟,品位和境界非常高;第二,整体路线已经完全清晰。某些钢琴家的起点也很高,却会在之后呈现不同的风格阶段,鲁普则不然,纵观他在Decca与EMI的录音,可以看出他所追求的风格基本上一脉相承。有细节的探索,而无趋势的调整。倒是少数早年的现场录音,如贝多芬《第五钢琴协奏曲》(1970年的演出),触键有偏传统的深透,色彩也比录音室中更多外在的灿烂。

但这是一时的发挥,还是现场不时闪烁的光彩,我们就不得而知了。因为鲁普的现场录音非常少,我读到的乐评,或友人听过的现场,又都偏后期,演奏似乎大多比较内敛,期待鲁普有更多现场记录被发掘。就鲁普精心塑造的商业录音而言,从最初到最后的唱片,其中的演奏观念变化不算太大。整体风格如前所述,观察具体作品的演奏观点,更让我们看到了他惊人的才能和艺术表达的丰富性。

显然,Decca对这位年轻的大师非常迁就,没有设法催逼他扩展录音曲目。可能是因为他们已经有阿什肯纳齐,但更重要的原因,恐怕还是鲁普不会迁就。贝多芬奏鸣曲中,他只灌录了三首名作,然后仅着墨于Op.49这样小型的奏鸣曲。勃拉姆斯后期的钢琴小品,留下Op.116不弹,后三套作品加上Op.79的两首,如今一张CD的篇幅,他居然是分两次录完,间隔了六年。这位钢琴家极少演奏肖邦的作品,表示相对于肖邦,他还是更愿意演奏舒曼《狂欢节》中的“肖邦”,但最后这些作品他都没录音。

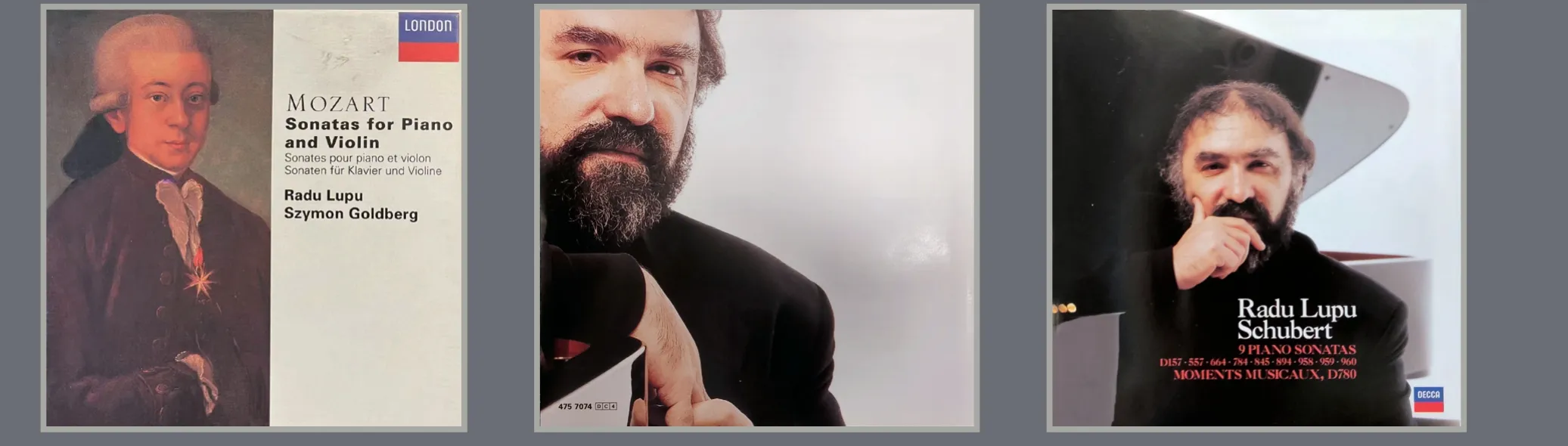

还有莫扎特奏鸣曲也没录,协奏曲倒是录了,寥寥几首。鲁普最系统灌录的大工程,是舒伯特的独奏作品(奏鸣曲及其他作品)。而这位很挑曲目的钢琴家,确实在来到西方之初,就现场演奏了舒伯特全部的奏鸣曲。对一位年轻演奏家而言,这是最冒险之举,但鲁普确实是非常需要演奏它们。或许是同样的需要,引导他与女高音亨德里克斯合作,灌录了两集舒伯特的艺术歌曲。室内乐方面,他与前辈小提琴宗师哥德伯格(Szymon Goldberg)合作,系统灌录莫扎特和舒伯特为小提琴和钢琴创作的作品。

虽然录音的整体内容有限,但覆盖的体裁异常全面,且如前所述,他每出手,必然是经典。

起点绝高,始终不受诱惑

首先最为明显的特点,就是在音响、细节同结构框架之间,把握平衡的那种自然性。从句法、段落、曲式,以及多乐章连续演出的效果,这样一些从小到大的“框架”来看,会发现鲁普不仅对所有框架都做出恰当的安排,更始终将自己塑造音响与细节的能力放在这个框架之中,而不是反过来,以自己的塑造来衡量作品的框架。这样的重要性,或许怎么强调也不为过。因为演奏家塑造音乐表现的能力越强,用自身的表现力左右原作的诱惑也就越大。

当下,我们能看到不少名家沦陷其中。通过局部的塑造,大为彰显自己的技巧能力,却放纵这样的局部失衡扩张,甚至以速度变化刻意强调这种扩张,最终对于整体结构及演奏气息脉动而言,当然是有百害而无一利。鲁普却从青年时代开始,直到他最后的录音中,都明显拒绝了这种诱惑。我们不妨找出他刚开始在Decca录音时的演奏,譬如1970至1975年间,也就是鲁普在25至30岁之间的演奏。如今一位演奏家哪怕临近35岁,某些处理上的粗率,居然还能以“大男孩的感觉”之类说辞带过,而当你面对鲁普起初展现的成熟性,就不难明白当年马加洛夫为何有那样的期待?

在贝多芬的《“月光”奏鸣曲》中,鲁普处理第一乐章仿佛无尽流淌的旋律时,就是将那音符的分量内聚,又笼着一片柔光般的指触发挥到淋漓尽致。整体音响的基调是这么与众不同,却毫无炫耀音响控制力的意图,而是在句法方面做出天衣无缝的衔接。音符本身都交代得很清楚,却又以精妙的控制力,将一个音符的余音稍稍融入另一个:既编织出完美的歌唱线,却又没有那种跳过古典风格,而跨入浪漫的“连”。线条融入唯美的音响,对于音符时值的把握则相当谨慎,气息很宽,局部从无表情性的速度伸缩,而能从始至终弹出一种推动音乐前进,又聚合线条结构的律动感。

尼尔森·弗莱雷最后一次来国内演出时,也弹了“月光”,第一乐章的处理和鲁普异曲同工。这是一个展现深层技巧与音乐修养的乐章,早已德高望重的弗莱雷,同初出茅庐阶段的鲁普相比,并没有什么优势可言。这从一个侧面显明鲁普的成熟性。在戏剧性的终曲部分,钢琴家运用Rubato调节音乐张力的手法非常细致,不外向,却绝对用在点子上。初听没有俄派痕迹,但或许,多诺霍的那句妙语“里赫特与吉列尔斯有时弹得多么‘德国’”,也适合用在这位涅派传人的身上。相对于细致的速度变化,鲁普更为注重的,可能是为乐章打造坚实的整体脉动。

有了这样的基础,才能为不同段落选择深入刻画速度、情感的不同层次。因为“变”与“不变”是相对的,现在某些技巧了得的人物,玩弄Rubato上瘾,基本脉动由此消失无踪,那么细节中以速度变化塑造的各种性格,也就丧失了结构的基础无法深入,仅仅为变而变。鲁普却真正能处理好结构的辩证,同时他很注意把握不同重音的力度层次,由此在戏剧性的关键点上,每每能够切中要害地点睛。当然,他让那些重音极为整齐地爆发,就显明基础技巧之深厚。至于鲁普在该乐章的快速跑句中,依旧能将音符由一个融入另一个,却又各自清晰触键表现无碍,就可说是技巧奇观的一种了。

舒伯特之旅的惊人起点

如果说在《“月光”奏鸣曲》的开篇,钢琴家细心把握每一音符的时值,是体现他对于细节的专注——表现美妙的触键还是线条,都有一种玩味在其中,同时注意拉住结构,避免沉溺,那么舒伯特《a小调奏鸣曲》(D.784)的第一乐章,鲁普对于时值,对于诸般细节的控制,就是更直接地指向了一种内聚感。一方面,钢琴家着意弹出一种音乐不断向前推动的趋势;另一方面,就是他一直通过细节的发掘,来说明局部如何服务于整体的戏剧构思。前者,是很多杰出演绎者的共识,而后者,就是鲁普针对舒伯特这部转折阶段的大作呈现的独到之见。

舒伯特早期的创作有古典风格理想的痕迹,中期渐渐脱离古典特征,发展出个人特色更强烈的音乐形象。譬如更为长线条的主题,譬如更为宽广的节奏律动,以及由此带来的更为宽阔的整体(多乐章)发展。古典风格往往侧重于创作精短的主题,以之为核心进行发展,这个发展的过程,自然会呈现出那种推动力量。因此很多演奏家所刻画的推动感,是尽力忠实地捕捉这种风格。而当舒伯特以更绵长,包含更多素材的主题构建长线的发展时,如何维持主题本身的整体感,以及随之而来的新思路,以上是舒伯特演绎者首先要面对的问题。

阿劳将演奏舒伯特奏鸣曲称为音乐修养的大难关,恐怕很多也是由此而来。D.784正是舒伯特开始展现这种风格的杰作之一,全曲虽然篇幅不长,第一、二乐章的连续发展,却尽显那种长线构思的难度和魅力。德奥学派的钢琴家,往往倾向于设定较快的整体速度,以紧凑的框架,将丰富却容易“散”的细节置入其中。鲁普则不然,他弹出一种“辩证统一”的思路:对于细节,更是充分地关注,乃至于略有放大地进行表现;而对于音乐的进行,他非常注重选择某种流畅,却不刻意推动,总之是非常“舒服”的速度,由此贯穿前两个乐章。

演奏舒伯特,往往德奥偏快、俄派偏慢,鲁普这种流畅而舒适的整体速度,是真正地取其折中。由此也说明了,折中并非妥协,而是切入问题的本质。从D.784开头,最初寥寥几个音符的连接,就已经通过细微的速度变化,将张力勾勒出来。稍后这个动机再次出现,渐渐展开主题完整的形象,鲁普没有在色彩方面多做文章,而是在力度的控制上,弹出绝佳的层层递进,配合乐句呼吸中微妙的张弛变化,将这种看似略带重复(相对于贝多芬的方式)的展开,刻画出极佳的情感层次,以及紧凑的逻辑发展的内涵。

出道即巅峰,也是无妨

同《“月光”奏鸣曲》的末乐章相似,钢琴家在这里强调和弦整齐爆发的力量感,并以这种整齐来驾驭层次变化的表现力。但他所刻画的层次之丰富,要胜过《“月光”奏鸣曲》中不少,这是鲁普根据不同作品的特质而划分的。

和弦整齐的爆发同不那么整齐的爆发之间,效果差了很多,也是技巧水平直接的分界。鲁普万无一失的控制力,与其说是俄派雄风,不如说再次证明好的追求跨越门户之见,因为伟大的德奥系演绎者也都是如此。也正是有超群绝伦的技艺,鲁普才能对细节做出真正有力的突出,除了力度层次,编织完美的歌唱线,同时兼顾乐句如同述说般的表达性,这也是必须有顶尖的手指技巧之后,方才能够呈现的修养。

还有那些颤音弹得真是力度充实,又具备完美的均匀。舒伯特该作中,颤音的数量不算多,但基本都不是装饰性的,而是在一些关键的发展节点突出戏剧表现的功能。鲁普那种偏慢而雄伟的颤音弹法,真名家大笔。此处大师级的、堪称名演的水平,在于他精湛的细节表现,从微小处强化某几个音符之间的张力,或突出声部呼应的效果,乃至全面综合结构的设计,整体性地以色彩和力度区分主、副题,呈示部与展开部,等等,都无一会影响结构的紧凑与发展的内在逻辑,但正相反,他指下时时刻刻都在加固这样的结构,向我们揭示舒伯特独有的谋篇布局的构思为何。

要说鲁普在表现歌唱线性的同时,“让乐器说话”的风格带出他的俄派渊源,或许也不为过。因为俄派真的很强调这一点。但钢琴家绝不为歌唱而歌唱,正如他弹出那种色彩氤氲的音响,却绝不作茧自缚一样。在D.784的第二乐章,鲁普将气息放长,起初乐句的表现比较深沉;而在对比主题出现后,某些高声部的指触,风格陡然一变,特别突出银铃美玉般的颗粒感与音质。仔细聆听,仿佛不同的钢琴家在演奏,发展却完全是依照音乐的变化来,没有断层感。

至终曲部分,鲁普选择相当快的速度,整体上依旧自然。在那么流利的速度中,每一指触的精巧控制,真是顶尖超技。而弹奏副题的歌唱线,瞬间切换到另一情感世界,整体脉动却不脱钩。《a小调奏鸣曲》是舒伯特的热门作品,录音很多,鲁普的演奏却是在那些最伟大人物的演奏之侧,也不会黯然失色。但这份录音最具震撼性之处就在于完成它的时候,鲁普才刚刚25岁!这种理解的成熟,技巧的成熟,二者综合的高度,全部都是大师级,并且是黄金年代的大师级。

如今,“出道即巅峰”成为一种惋惜,因为那似乎必然对应着漫长的下坡路。鲁普却真正做到了出道即巅峰,然后一直在这个巅峰之上前进。之所以如此,显然是因为他拥有“点石成金”的能力。

把握风格,而未必要变化风格

鲁普最后的唱片,恰恰选择了舒伯特的两首奏鸣曲:早期创作的结束——《A大调奏鸣曲》(D.664),以及全部奏鸣曲的终结——《降B大调奏鸣曲》(D.960)。表现D.664特别温婉可爱的第一乐章,他的句法中尽是飘逸之气,Rubato的运用初听仿佛随心而少拘束。但你稍一留心,不难发现鲁普对于节奏脉动之稳固、乐句主干之挺拔,其重视丝毫不逊以往。细节中自由度的分寸,固然比早年的舒伯特演绎略大些,却仍以自然为主,同夸张拉伸时值、玩弄附点的低俗手法相比,完全是两个世界。D.960的演奏还将细节中的自由度稍稍收起,第一乐章保留呈示部反复而取宽大格局;但在其中,大师尤为注重音乐推进的连贯,细节的自发同整体脉动完美平衡。

这款最后的录音,再次集中地反映了鲁普汲取俄派,而无丝毫拘泥的特点。不用说,里赫特演奏舒伯特的杰作,尤其是D.960的影响之大,堪称划时代,在施纳贝尔身后,很难再有另一位钢琴家可以相比。他关于速度选择的倾向,等等,也形成了一种模式,很多人学,但其实学不像。鲁普在里赫特的环境里成长起来,又早早掌握那么惊人的技艺,最终灌录该作时,却能尽褪模仿意图,到达西欧与俄派诠释之间,或许是最为黄金比例的一种折中。实在了不起,仅是当我们从他最初的舒伯特演绎听起,又会发现一切都已经明明白白地在那里了。对于表现德奥主流的结构观点,他确实在几十年中都没大的改变;音响方面亦然,或许细节的修饰比D.784中更简洁一点,但是大的路线是一致的,真正的做到了一以贯之。当然技巧也没有衰退的迹象。

鲁普对于曲目的审慎态度,有时几乎让人恼火。听听他灌录的莫扎特的第十二、第二十一钢琴协奏曲,以及莫扎特为钢琴和管乐创作的五重奏,你会发现这是一位风格唯美,却不耽于细节,能抓住莫扎特的鸿篇,同时发掘戏剧性的演绎者。又一次,是折中美感的胜利。鲁普的指触与踏板的结合,竟在莫扎特中,也敢于呈现那晶莹颗粒与氤氲光影的交汇,而那样的踏板法,参照欧洲主流的传统,似乎过多,也过分浪漫了。他恰恰又能将那些光影渲染,聚集在深具分量的指触之上,而非任其散溢成为一种失去焦点的“柔光”效果。触键中的分量,是在一种澄澈的音质,而非外在力道中体现(说起大力道的莫扎特,俄派中也有人那么弹,虽是名家,却听得我头痛)。

灌录莫扎特协奏曲时,鲁普才30岁,五重奏的录音完成于11年后,二者相较,再次体现出鲁普风格的延续性。诸多妙笔不能一一提及。最后简单提一下两套对鲁普而言很特别的录音:他与女高音亨德里克斯(Barbara Hendricks)合作的舒伯特艺术歌曲,以及同小提琴家哥德伯格合作的莫扎特奏鸣曲。

也许是带来最多惊喜的录音

艺术歌曲伴奏是“专家之学”,首先要对歌曲的每一部分有充分的了解。自从这个体裁进入成熟阶段,钢琴的分量与人声是完全相当的,同时负担着大量勾勒原诗内容的任务。钢琴家不仅要了解自己的部分,也要了解人声,不仅是作品中的声部,也包括具体同自己合作的那位歌唱家。有意思之处在于如此专门化的领域,常常是专门由所谓的“伴奏家”担当,独奏家对此的尝试不一而足,但往往不是很深入。或许正是如此一来,艺术歌曲伴奏的传统,又是钢琴部分很“低调”,不开琴盖,或只打开一半等。

如果能将一位独奏家的魅力,同艺术歌曲中钢琴部分的细致要求完美结合,那样的魅力是无可替代的。可惜在录音史上,真正能到达这种境界的独奏家,恐怕一只手都数得出来,鲁普恰恰就是其中之一,还是出挑的一位。反复聆听他的许多录音之后,这些歌曲带给我的惊喜,有时几乎是最大的。尽管个别的曲目固然还有少数我自己更推崇的演奏录音,但这套歌曲中的钢琴部分,不夸张地说,即便是埃德温·菲舍尔与里赫特的绝世名演也未必能将其超越。

鲁普此处的演奏中(共两张CD的篇幅),完美融合了独奏家的气质、技艺和光彩,以及伴奏家的专业。对人声与钢琴,二者主、次位置的频繁交替,他不仅有那种结构层面的敏感,更是能将整体的音乐表现,大师级的塑造音乐形象的能力,在这种主、次交替的过程中,反复切换,无论哪种位置,都精彩到淋漓尽致。有时钢琴仅是衬托着人声,却将若隐若现的线条,依旧勾勒出似虚而非虚的色彩和分量。并且同人声的律动之间,有良好的呼应,说实话,有时我都会感觉亨德里克斯的演唱有点被钢琴比下去。

人声的表现力,应当是远胜于钢琴的。但在这里,歌唱家塑造音乐形象的丰富与感染力,有时竟及不上鲁普的钢琴部分。这也不怪她,因为此处的钢琴实在太强。传统艺术歌曲伴奏不时会倾向于少用踏板,弹出一种古朴、简洁的声音,仿佛这样能更好地衬托人声。鲁普却调动了他一切控制声音的才能,笼着柔光的指触并未收起,如此编织著名的《小夜曲》(D.957,No.4)开头的线条,让人过耳不忘。可为了塑造恰当的氛围,鲁普立刻会将那氤氲收起,弹出颗粒分明,色泽极美的一片清亮,譬如塑造《鳟鱼》(D.550)中波光粼粼的河水。

而当他弹起《纺车旁的格丽卿》(D.118),开头以钢琴模仿纺车转动的部分,真是低调的超绝技艺。力道轻柔,仿佛完全虚化为背景,却又终归字字不失其轮廓与分量,稍后更做出绝佳的力度层次变化。除了弱音控制的功夫,那一份信手拈来、毫不炫耀的均匀度,也足以令识者叫绝。一时间,几乎让我想起米凯兰杰利那种强迫症式的完美追求。鲁普此处,完全是从曲情出发,超绝却又一带而过,毫不突出,这才是顶级大师!米凯兰杰利熔诸般技巧奇观于一炉,却从不刻意突出这个,强调那个。表现形式虽不同,鲁普之艺品,也和那位前辈殊途同归。

在“格丽卿”的寥寥数语间,这位大师的技巧表现,一方面让你看到,这未必会逊色于该作的独奏改编曲(李斯特最著名的改编之一)中的任何一次演奏;另一方面则显明,真正企及伟大层面的弹法,是不会自我突出,打乱作品的。听听鲁普在舒伯特这些歌曲中,那么多不显山露水的大手笔,其中蕴含的内容,值得我们在很长的时间里,低回品味。

最后要说的那套,鲁普与小提琴家哥德伯格合作,灌录莫扎特成熟阶段为钢琴和小提琴而作的全部奏鸣曲的录音,是一个很独特的特例。哥德伯格师承弗莱什,算是德国学派的一员,他的音色极丰富,整体框架与分句的把握,则比较贴近于德奥主流。鲁普在这里的弹法,其实收敛了他的不少特点,无论是音响中的光晕,还是分句中稍稍延留的气息,都几近于消失。钢琴家所展现的,是触键风格极美,整体则偏古典派的演奏者的形象。换言之,他在这些录音中的处理,其实是根据哥德伯格的路子调整了许多。那是一位顶级的大音乐家,也是鲁普德高望重的前辈,但钢琴家如此弹,并不会让你有丝毫感到他是在迁就。

一切都言之成理,仿佛对这位(当时尚且)年轻的大师而言,并无另一种适合用以表现莫扎特的方式。只是当我们聆听先前提到的协奏曲与五重奏录音时,又会发现事实并非如此。或许,这也是他完成这套(准)全集后,哪怕演奏无懈可击,也不再灌录莫扎特独奏作品的原因之一?好了,哪怕本人如此敬仰拉杜·鲁普这位大师,本篇也已经说得够多了,就此结束。