台湾海峡MS 6.2地震的微震检测定位及其发震断裂

2022-10-29胡淑芳李军李强许振栋

胡淑芳,李军,李强,许振栋

(1.福建省地震局,福州 350000;2.福建省地震局平潭地震台,福建 平潭 350400)

0 引言

在地震预测工作中,地震序列的微震检测和精确定位对完备地震目录、研究地震活动性及确定发震断层等具有重要的指示性意义。

地震定位的基本思想是根据各个台站对地震事件的震相到时资料,反演得到地震的经、纬度、深度及发震时刻。由于速度模型的选取及震相走时拾取过程中存在误差,往往会给震源位置的确定带来数公里的定位误差,这就导致地震定位结果难以满足精确确定发震断层的需要。相对定位方法可以有效减少速度模型误差造成的影响。双差定位法是由Waldhauser等[1]提出,利用两个地震之间观测和理论走时差的残差来定位,从而大幅提高定位精度[2]。但是,相对定位得到的结果是地震的相对位置,地震事件越密集定位结果越可靠。此外,微震由于记录台站数目较少,震相不清晰,往往难以应用。

微震检测是定位的前提。目前,常用的微震检测方法主要有3种:①基于长短时平均的震源扫描叠加技术(Sourse-scanning Algorithm,简称SSA)[3-5]。该方法在拥有精确速度模型前提下,不依赖震相识别和到时拾取,可实现对地震事件的检测与定位。但对于信噪比较低的信号,此方法并不适用;②基于互相关计算的模板波形匹配技术(Matched Filter)[6-8],该方法是将模板波形与地震台站记录的连续波形做互相关,找出模板事件附近且与模板事件相关性较好的潜在微震信号。这种方法在信噪比较低时非常有效。但是,它只能检测出与模板事件震源位置相近(<2 km)的地震[9];③匹配定位M&L方法(Match and Locate),该方法将震源扫描叠加法和波形匹配技术相结合,从而实现微震检测并同时进行定位。这种方法对速度模型精度的依赖较小,而且还能检测定位更小震级且距离模板事件更远的微小震事件[10]。张淼等将M&L方法成功应用于2010年朝鲜小当量核爆的检测定位、2011年日本9.0地震的前震检测以及日本御岳火山喷发前的地震检测[11-13]。

2018年11月26日发生的台湾海峡MS6.2地震是整个东南沿海地震带5.5级以上地震平静近24年后的首个中强震,由于缺少有效的海底地震观测手段,台站分布不均,人工编目与自动速报可能存在遗漏地震及定位误差的问题,因此,本文拟采用M&L方法对台湾海峡MS6.2地震序列中遗漏的微震事件进行检测和定位,补充福建台网已有的地震目录,并结合主震的震源机制解,尝试分析该地震序列的发震断层,进而为深入研究该区域地震活动特征和活动断裂提供数据基础。

1 台湾海峡MS6.2地震序列活动特征

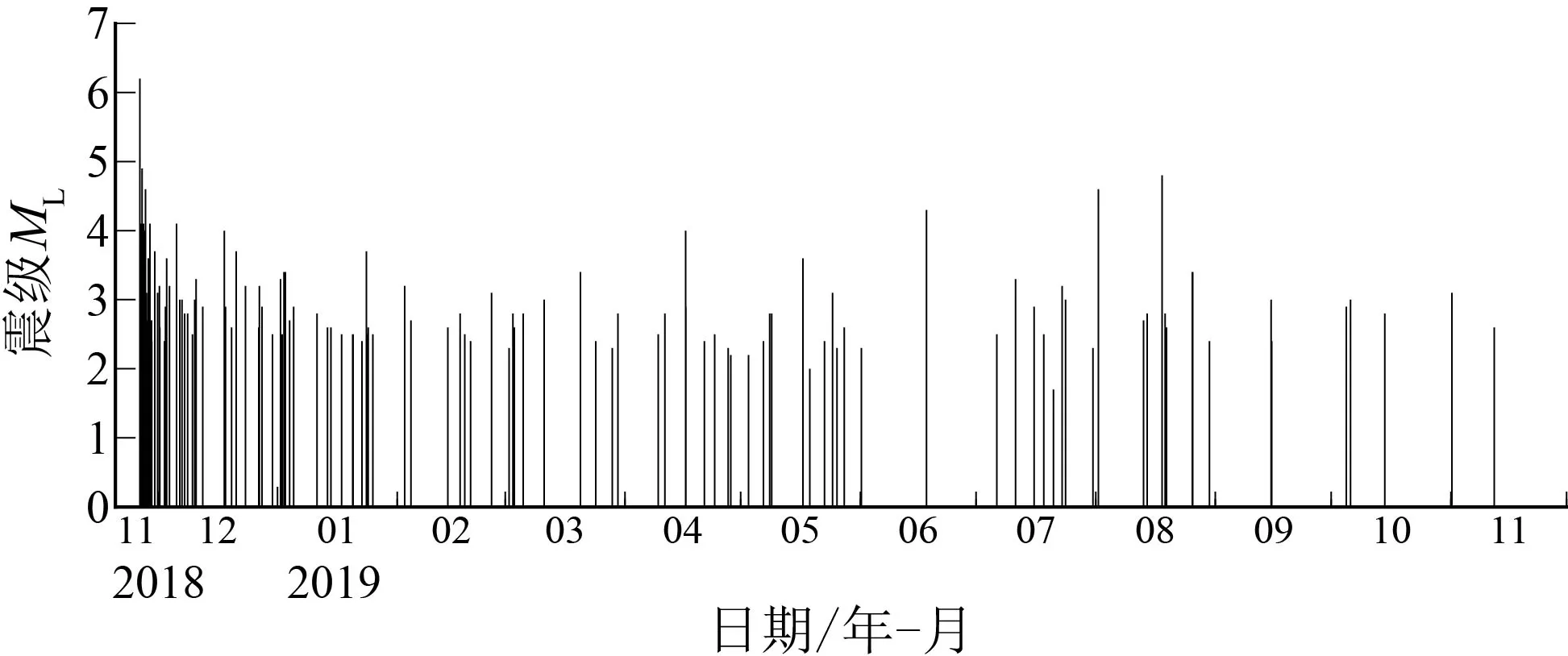

根据福建台网记录,截止到2019年11月26日,台湾海峡MS6.2序列共记录到183次地震,其中ML2.0~2.9地震115次,ML3.0~3.9地震53次,ML4.0~4.9地震14次,ML6.0~6.9地震1次。台湾海峡MS6.2地震的最大余震为2018年11月26日20时50分ML4.9地震。根据地震序列M-T图显示(图1),该序列没有前震。

图1 台湾海峡MS6.2地震序列M-T图Fig.1 The M-T map of Taiwan Strait MS6.2 earthquake

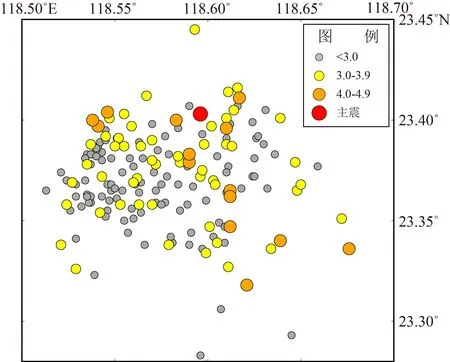

震中分布图(图2)显示,整个地震序列分布松散,并没有沿已探明的断层走向出现优势展布方向。震中附近已探明的断裂主要是北东向(滨海断裂带东山海外段)、北西向(澎湖隆起南缘断裂—巴士断裂)和近南北向(东山隆起东缘断裂)的三组断裂(图3)。另外,由于本次地震发生在海峡,周围台站分布不理想,距离最近的台站也大于100 km,微小地震的能量被噪声信号或强震尾波所掩盖。因此,我们将利用M&L方法对该序列的余震进行检测和重新定位,进而为研究该序列活动过程和发震断裂提供可能。

图2 台湾海峡MS6.2地震震中分布图Fig.2 Distribution of epicenters of the Taiwan Strait MS6.2 earthquake

图3 台湾海峡MS6.2地震主震200 km范围内台站分布及附近断层Fig.3 Distribution of stations and faults within 200 km of the mainshock of the Taiwan strait MS6.2 earthquake

2 研究方法简介

M&L方法的基本思想是利用波形互相关及双差走时方法实现微弱地震信号的检测和定位,对速度模型的依赖较小。M&L方法具体的计算流程如图4所示。

图4 M&L方法的流程示意图Fig.4 Flow diagram of the M&L method

(1)选取模板事件并确定位置。通常选取震相较清晰、高信噪比的事件作为模板事件,并从中选择能量最大的Sg震相与连续波形进行互相关计算,这样有利于提高检测的准确度。本文在模板事件的选取过程中,经过反复试验,先以1次ML3.0地震作为模板事件,检测定位福建台网目录里已有的以及遗漏的地震事件,然后再以重新检测定位后1次ML3.0以上的地震作为模板事件再进行检测,以此类推,直到现有目录里所有的地震均被检测出来。本文共选取了该地震序列中重新检测定位后的10次ML3.0以上地震作为模板事件。

(2)对原始数据波形进行重采样(20 Hz),去线性趋势及带通滤波(2~8 Hz)后,针对各个计算台站的每个分量,将模板事件的Sg震相和被检测的连续波形数据进行互相关计算。其中,Sg震相的参数信息是基于走时计算软件TauP计算得到,速度模型采用内置的PREM模型。本文截取Sg震相的前1 s和后3 s作为模板波形(滑动互相关的窗)。

(3)将模板事件所在的位置作为中心进行网格化,由于该地震发生在海里,台站分布较远且不均匀,缺乏近距离台站的有效约束,地震深度的计算误差较大,因此,我们将模板地震的发震深度设为固定深度(10 km),只在经、纬度两个方向上可能的地震位置进行搜索。本文选取搜索范围为0.05°×0.05°,搜索间隔为0.005°×0.005°。

(4)计算模板事件位置与微震位置(每个可能的格点)之间的Sg震相在同一个地震台站上的走时差。

(5)根据上一步骤计算出的走时差,对互相关波形进行走时校正和叠加,叠加后互相关波形的平均相关系数CC可表示为:

式(1)中:t0为模板窗的开始时刻、t1为模板窗的结束时刻;X(t)为模板波形的时间序列,Y(t)为连续波形的时间系列;为模板波形时间序列的平均值,为连续波形时间序列的平均值。为了降低微小地震误检的概率,除了设定平均相关系数的阈值外,还需要计算序列的绝对中位差(median absolute deviation,MAD)检测微小地震[14]。绝对中位差表达式为:

式(2)中:Xi为第i个互相关系数序列;为互相关系数平均值。

在使用M&L方法进行微震事件的检测和定位过程中,阈值的设定通常通过多次的实验来确定,阈值设定太小,检测的结果就会包含太多误检事件,阈值设定的太大则可能会造成微震事件的丢失[15],一般情况下,会选择绝对中位差的9倍[16]或12倍[17]作为阈值。

(6)当平均相关系数以及绝对中位差超过设定的阈值时,就可以认为检测到一个新的地震事件,拥有最大相关系数的格点位置就是检测到地震的震源位置。经过反复试验,本文设定平均相关系数阈值为0.15,绝对中位差阈值为12。阈值的设定本着尽量多的检测地震,尽量低的误检几率原则,主要考虑两个方面:①要保证福建台网人工目录里的事件都能被检测到;②对检测到的微小地震,要回看原始波形进行判断,以免包含太多的误检事件。图5显示了检测事件2018-11-26T00:07:07.36的检测示意图,叠加后的平均相关波形显示CC值为0.2621,大于设定的平均相关系数阈值0.15,这样就得到疑似地震事件,同时采用与信噪比联合约束最终来确认疑似地震。由于存在重复检测的情况,设定6 s时间窗口内相关系数最大的地震为被检测到的事件。

图5 检测事件2018-11-26T00:07:07.36互相关系数值Fig.5 Correlation value of detection event 2018-11-26T00:07:07.36

3 结果分析

3.1 遗漏地震检测结果

本文选取台湾海峡MS6.2地震序列中的10次ML3.0以上地震作为模板地震,在2018年11月26日主震发生前一天和主震发生后一年时间内,截取福建和台湾19个台站(福建台网17个台,台湾2个台站)记录的三分量连续波形,利用M&L方法检测定位了750次地震,约为福建测震台网定位地震数目(183次)的4倍,该地震序列的地震数目得到显著增加。其中10次模板地震均被自检出来,图6(a)给出了一次模板事件的自检结果,震级为ML3.19,相关系数为1.0。图6(b)给出了1次福建台网目录中遗漏微震的检测结果,震级为2.21,平均相关系数为0.4483。此外,考虑到漳浦六鳌台(ZPLA)距离该地震序列较近,因此查看漳浦六鳌台记录波形发现,漳浦六鳌台比较清晰地记录到了此次微震事件,说明本文将相关系数的阈值设定为0.15,绝对中位差的阈值设置为12,检测出的事件是可靠有效的。

图6 M&L方法检测结果Fig.6 Test results of M&L method

我们将福建台网测定目录与通过M&L方法得到的地震目录进行比对,后者相对前者有了较为明显的改善。与福建台网测定结果相比,检测后序列的震中位置整体向南偏移,主震位置由23.403°N,118.596°E,向东南方向迁移到23.3440°N,118.6120°E。检测定位后的地震序列更加集中,主震发生后,余震主要在主震的西侧沿近EW向优势展布,长度约为20 km,尤其以ML3、4级地震表现更为明显(图7所示)。

图7 M&L定位后的余震分布图Fig.7 Distribution map of aftershocks after M&L location

3.2 地震目录完备性与b值分析

地震序列的震级与频次通常遵循G-R关系:

式(3)中:N为一定震级区间(M±0.5)内的地震累积频度;a、b两个参数可根据地震目录估算得到。

研究显示:系数b与区域结构特征有关,可以反应震源区域的应力状态。b值的计算主要有三种方法:线性最小二乘法、最大似然法和指数法。本文选取最大似然法计算检测前后的b值大小G-R关系分布图显示(图8):①检测后的震级频度图地震数目明显增加,小震更为丰富,序列目录更加完整合理;②检测前后的最大拐角震级,通常将其视作最小完备性震级MC分别为ML2.4和ML1.9,最小完备性震级有所下降,说明利用M&L方法能提高微震识别能力,有效弥补由于强震尾波干扰引起的目录不完整现象;③检测前后的b值分别为0.71和0.83,检测后地震活动参数b值略有升高。说明通过M&L方法补充台网目录后,小震所占的比例增大,G-R拟合直线变陡,b值升高。b值的精确计算可为震后趋势的判定提供一定的数据基础。

图8 检测前后最小完备震级MC和b值对比Fig.8 Comparison of the minimum complete magnitude(MC)and the b-value before and after detection

3.3 发震构造探讨

台湾海峡位于东南沿海地震带北段,此次MS6.2地震在构造上处于台湾造山带的前缘地带,地质构造较为复杂。发震位置位于澎湖群岛西南的台湾浅滩,属于中国大陆板内地震[18]。利用闽台联合地震观测台网(福建70个宽频带台站和台湾16个宽频带台站)的波形数据,采用地震矩张量法反演得到台湾海峡MS6.2地震的震源机制解结果(表1、图9),计算结果显示,该地震为走滑型地震,存在近南北向和近东西向两组界面,具有高倾角的性质,主压应力轴都为北西向。地震发生后,结合震源机制解及已有的断裂构造分布,初步判定近南北向的东山隆起东缘断裂为发震构造,但因震区位于台湾海峡南部海域地区,该区域活动断裂研究尚不精细。

表1 台湾海峡6.2地震震源机制解Table 1 Focal mechanism solution of the Taiwan Strait MS6.2 earthquake

图9 台湾海峡6.2地震震源球Fig.9 The focal sphere of the Taiwan Strait MS6.2 earthquake

本文通过M&L方法检测定位后的地震空间分布显示沿EW向优势展布,但无具体已探明的断裂构造与之对应,结合主震震源机制解,不排除该区存在未探明的EW向断裂构造对序列活动产生影响的可能性。王小娜等[18]研究认为,在菲律宾板块沿着NW-SE向欧亚板块碰撞挤压的背景下,台湾海峡MS6.2地震构造为南海断裂系内的一条近EW向断裂,称为台湾浅滩断裂。东山隆起东缘断裂(近NS向)台湾浅滩断裂(近EW向)的交接区域为一个强度薄弱地带,易于地震的发生。上述对台湾海峡MS6.2地震发震构造的研究成果与本文检测定位后的余震分布方向基本一致,因此,不排除此次地震的发震断裂为台湾浅滩内部一条EW向断裂构造。

4 结论与讨论

(1)本文选取10次ML3.0以上地震作为模板事件,利用M&L方法对2018年11月26日台湾海峡MS6.2地震震前一天和震后一年内的连续波形进行遗漏地震的检测与定位,共检测出750个地震事件,约为福建台网目录的4倍,未发现前震。

(2)福建测震台网目录计算MC为ML2.4,检测后地震目录进一步完善,使最小完备震级MC减小到ML1.9。另外,更加精确地计算了地震活动性b值的变化,对我们进一步判定该序列余震活动及震后趋势跟踪提供数据基础。

(3)台湾海峡MS6.2地震发生在海域,监测能力相对较弱,根据福建地震台网定位结果,余震主要分布在主震以南地区,优势分布方向不明显。本文采用M&L方法检测定位后显示余震分布优势方向为东西向,但与根据震源机制和已知断裂构造判定的近南北向发震断裂方向并不一致。此外,王小娜等[18]研究认为台湾海峡MS6.2地震主发震构造为台湾浅滩断裂,断裂走向为近EW向。因震中位于海域地区,对区域断裂构造的探查可能存在缺漏,不排除序列地震活动受到未探明的东西向断裂构造的影响,相关问题还有待进一步深入分析研究。

致谢:达尔豪斯大学助理教授张淼提供了M&L方法计算程序,中国地震局地球物理研究所许力生研究员提供震源机制解“沙滩球”计算程序,波形数据及震相数据来自福建省地震台,审稿专家提出了宝贵意见,在此一并表示感谢。