脑脊髓血管造影4D成像技术及其在脑脊髓血管病中的应用

2022-10-25吕福群向伟楚白三莉马廉亭

吕福群 向伟楚 白三莉 马廉亭

脑脊髓血管造影是诊断脑脊髓血管病的金标准。随着科学技术的进步、医疗设备的更新、医学影像学数字化成像技术的普及与发展,我国各级医院的大型影像设备CT、MRI、DSA等已具备数字化成像能力,既提高了影像的质量,又为影像保存、传输提供了方便[1~6]。随着影像后处理技术的进一步改进,以及各种数字化应用软件的研制成功,通过DICOM接口把不同模态成像数据输入影像后处理系统,进行多模态影像融合、双容积成像、多平面成像、3DDSA、4D-DSA,可获得多模态融合影像、三维立体影像与四维动态立体影像,从而使医学影像显示的解剖结构更多、毗邻关系更清晰,明显提高了诊断准确性、手术的精准性和效果,对科研、教学有极大的促进作用[7~15]。我院2006 年引进GE-Innova3100 单C臂DSA 机,2011 年又引进了西门子双C 臂平板DSA机,并配备后处理工作站及全套应用软件,我们全面开发影像后处理功能并于2016年3月在国内率先以全媒体形式出版《神经系统疾病三维影像融合技术、应用及图谱》,今年即将以全媒体形式出版《脑脊髓手术入路多模态融合影像解剖学》。现将我们开展的脑脊髓血管病3D-DSA、4D-DSA技术及其在脑脊髓血管病中应用情况总结如下。

1 资料与方法

1.1 病例资料 回顾性分析2018 年1 月至2022 年1月收治的57例脑脊髓血管病的临床资料,其中男40例,女17例;年龄7~72岁,平均32岁。

1.2 4D-DSA的检查方法

1.2.1 对病人的要求 平卧在脑脊髓血管造影床上,全身麻醉、神经安定麻醉或局部麻醉使头部不移动,完成3D-DSA、4D-DSA操作。

1.2.2 DSA机器的设置参数3D-DSA:5sDSA 或8sDSA 旋转影像数据采集。4D-DSA:“8sDSA”或者“12sDSA”4D采集模式。

1.2.3 高压注射器的设置参数

1.2.3.1 3D-DSA 的设置参数 颈内动脉3 ml/s,总量18 ml;颈外动脉2 ml/s,总量12 ml;椎动脉2.5 ml/s,总量15 ml;脊髓动脉2 ml/s,总量12 ml;压力300 psi。

1.2.3.2 4D-DSA 的设置参数 颈内动脉3 ml/s,总量21 ml;颈外动脉2 ml/s,总量14 ml;椎动脉2.5 ml/s,总量17.5 ml;脊髓动脉2 ml/s,总量14 ml;压力300 psi。

1.3 工作站后处理程序 使用双平板DSA 机和三维影像后处理工作站,选择双平板DSA 机平扫、三维、四维采集获得的原始影像数据,发送至syngo三维后处理工作站,手动重建成各种不同的图像形式进行影像分析。

1.3.1 3D-DSA 的概念及成像技术3D-DSA 是脑脊髓血管造影的三维重建影像,是单一时间点的脑脊髓血管的静态立体成像。3D-DSA 的成像技术:利用采集到的原始的5sDSA 或8sDSA 影像数据,在System Syngo X-WP 三维后处理工作站上进行双容积重建。3D-DSA 可在电脑屏幕上,旋转两个360°,从而看清楚被血管遮盖着的微小病变,如微小动脉瘤。

1.3.2 4D-DSA 的概念及成像技术4D-DSA 是脑脊髓血管造影的四维重建影像,包括动脉期、静脉期、静脉窦期的全程、动态连续立体影像。4D-DSA 成像技术:利用采集到的原始8sDSA或12sDSA的影像数据,在System Syngo XWP 后处理工作站上进行后处理,重建4D-DSA影像。4D-DSA可以动态连续显示脑血管造影、脊髓血管造影的全过程立体影像,从而看清楚脑脊髓血管病变的解剖结构,对脑脊髓血管病变的血流动力学及解剖结构进行分析,指导临床诊断、治疗、科研与教学。

2 结果

2.1 检查结果57例均行2D-DSA、3D-DSA、4D-DSA数据采集,对图像进行分析,4D-DSA 均做出正确诊断,指导显微手术或血管内治疗,取得满意效果。57例中,脑动静脉畸形37例,硬脑膜动静脉瘘10例,硬脊膜动静脉瘘5 例,脊髓髓周动静脉瘘2 例,脊髓动静脉畸形2例,硬脊膜外动静脉瘘1例。

2.2 典型病例

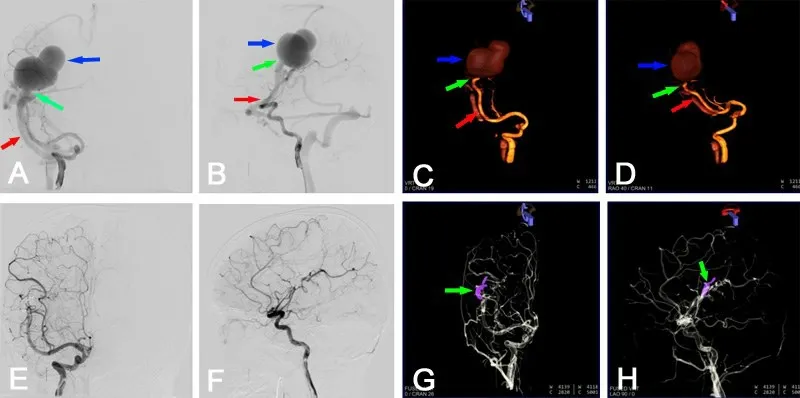

病例1:49 岁男性,因突发头痛伴四肢乏力6 h入院。入院后完善术前准备,在全麻下行全脑血管造影,4D-DSA 诊断右侧枕顶叶硬脑膜动静脉瘘。经微导管缓慢注入Onyx胶1.2 ml,弥散良好,造影示供血动脉完全栓塞,瘘口闭塞,但仍残留枕动脉分支供血的瘘口。再次将导引导管送至左侧脑膜中动脉靠下的分支动脉,依次经Echelon 10 微导管分别交替置入弹簧圈3枚,并缓慢注入Onyx 18胶1.6 ml,弥散良好,造影示瘘口完全栓塞。见图1。

图1 右侧枕顶叶硬脑膜动静脉瘘栓塞治疗前后影像

病例2:8 岁女孩,因左侧肢体乏力2 个月余入院。外院头颅MRI 平扫示右侧额顶部血管畸形可能。完善术前准备,行全脑血管造影检查,4D-DSA诊断右侧额顶叶多发软脑膜动静脉瘘。经scepter封堵球囊导管向供血动脉狭窄处置入弹簧圈多枚,随后经封堵球囊导管缓慢注入0nyx 18 胶0.6 ml,10 min 后,缓慢松弛球囊再次造影示静脉瘤未显影,右侧大脑前动脉显影可,循环时间正常,其余血管未见明显异常,循环时间正常。术后半年造影复查未见复发。见图2。

图2 左顶叶软脑膜动静脉瘘栓塞治疗前后造影表现

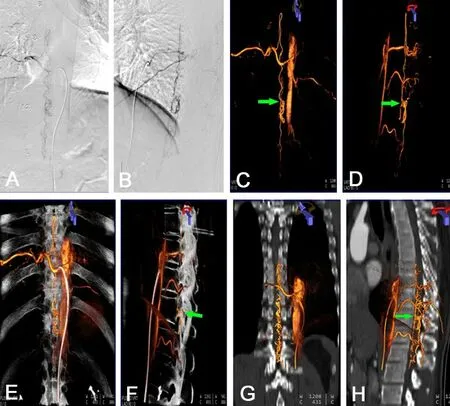

病例3:50男性,因双下肢乏力伴腰腹部束带感1 个月余入院。入院后完善相关准备,急诊局麻下行脊髓血管造影,4D-DSA诊断T12水平髓周动静脉瘘,由右侧T9水平肋间动脉参与供血,瘘口位于T12水平,经腹侧及背侧扩张脊髓靜脉引流。局麻下行髓周动静脉瘘栓塞木,栓塞后复查造影见少量造影剂弥散至引流静脉显影(静脉末期),双下肢麻木乏力好转。见图3。

图3 T12水平髓周动静脉瘘栓塞前影像

3 讨论

3.1 适应证及临床应用价值 我们认为,3D-CTA、3D-DSA与4D-CTA、4D-DSA的区别在于:3D-CTA、3D-DSA 是血管造影全程某单一时间点的静态立体影像,而4D-CTA、4D-DSA 是血管造影全程(动脉期、静脉期与静脉窦期)动态立体成像[16,17]。DSA 虽是有创检查,但它是脑脊髓血管病诊断的金标准[18,19]。从目前数字影像学的进展看,除2D-DSA 外,诊断金标准还应包括动态DSA、3D-DSA、4D-DSA 及多模态融合影像,这样才能体现诊断金标准的含金量。至于无创的4D-CTA 能否取代或部分取代DSA作为首选诊断手段?既往,我们应用DSA 与320-CTA对诊断颅内动脉瘤进行对比研究,发现有1%的误差,提示可部分取代,但不能完全取代。在行血管内介入治疗时,目前尚无CT引导下的血管内介入治疗技术,血管内介入治疗仍必须在DSA 机器下完成。因此,DSA 检查仍是目前临床应用的不可完全取代的检查、治疗手段。

3.2 脑脊髓血管病3D-DSA、4D-DSA 的关键技术要点3D-DSA 是单一时间点的脑脊髓血管静态立体血管影像,采集成像相对简单、实用[19]。4D-DSA 是连续、动态、全循环、立体影像,能够重建各种参数的血管影像,比如动脉期、静脉期、静脉窦期,造影注药需要的时间长(7 s),病人注射造影剂、采集成数据需要保持头部不动时间长(约30 s),才能够完成动脉期、静脉期、静脉窦期血管成像数据的釆集。与2DDSA和3D-DSA相比,4D-DSA对病变的血管构筑的显示更加清晰,尤其是畸形团内部血管结构,使得诊断更加精准[20,21]。要想获得精准的4D-DSA影像,一定要保持病人头部不动,最理想的是气管插管全麻,造影时暂停呼吸,DSA 机与高压注射器设定条件完全符合造影要求。

3.3 4D-DSA技术的应用展望 随着技术的进步,4DDSA 技术开始被应用于临床,可提供脑或脊髓等血管造影全过程连续、动态、立体影像,详细分析供血动脉数量及多支供血方式,引流静脉数量及多支引流方式,显示出整个流进、流出的动态过程,看清常规成像技术展现不出的细节,比如囊内病变(动脉瘤、静脉瘤、瘘)、动静脉瘘的瘘口情况(位置、数量、主要瘘口)等[20~22]。除了达到精准诊断、指导临床精准治疗外,还可利用4D-DSA 全循环成像研究脑动脉瘤、动静脉瘘、动静脉畸形等血管病变的血流动力学变化[20]。我科在马廉亭教授的带领下,积极开发应用4D-DSA成像技术、多模态影像融合技术,使影像显示出更多细节,为术者提供更多的影像信息,从而使手术达到满意的治疗效果。