行程式法学实践课程体系的设计与实施

2022-10-25张荣健

张荣健

武汉学院,湖北 武汉 430212

随着新技术的发展,法律行业进入了快步向前迈进的迅猛发展阶段,行业对法律人才的需求日新月异,专业能力和基本素质成为遴选人才的重要指标。与之相反的是法学专业的人才培养存在重理论轻实践的问题,无法真正起到培养学生实践动手能力并适应行业日新月异发展的效果。法学实践教育是一项复杂的系统工程,要解决的首要问题就是课程体系的设计与建设。[1]法学专业作为湖北省一流学科建设专业,学院在广泛调研的基础上,与企业、高校、律师事务所、法院、仲裁委员会、标准化事务管理所等机构进行深入论证、研讨,共同制定人才培养方案。基于应用型的办学定位,在夯实学生法学理论基础的同时,构建了四年八学期不间断行程式的法学实践课程体系,通过梯度化、类型化、专业化的实践课程设计,实现法学实践教育的普适性、针对性和科学性。

一、行程式法学实践课程体系的顶层设计:应用型、重实践

顶层设计体现在两个方面:明确人才培养目标的类型与层次;在此基础上将类型与层次目标具体化为可操作的人才培养的规格和标准。[2]

在人才培养的类型目标上,定位于应用型,而非学术型、技能型,即本着“全人发展”教育理念,坚持立德树人、德法兼修,着眼于学生职业能力和未来的增值能力,培养熟悉中国特色社会主义法治体系,适应社会主义法治国家建设实际需要的复合型、应用型、创新型法治人才。

在人才培养的层次目标上,定位于专业能力型,而非具有高深知识的知识型以及只有实践基础的职业技能型,即学生毕业后,能在国家司法、行政、监察等国家机关和律师、公证等法律服务机构以及各类企事业单位从事法律实务和相关管理工作。

在此基础上,将培养目标细化为五项具体的目标,即德、智、体、美、劳全面发展;具备宽广的国际化视野、合理的知识结构;系统掌握中国特色社会主义法治体系的内容,具有扎实的专业理论基础;熟练掌握法律职业技能,拥有高效高质量的法律服务能力与创新创业能力;养成崇尚法律、捍卫法律、恪守职业道德的法律职业观。

在明确了人才培养的类型目标和层次目标后,就是将培养目标具体化、可操作化,从知识结构、能力结构、核心素质三个维度提出了具有普适性的15项具体的培养要求,并在实现矩阵中明确了支撑的课程以及实现的路径。

二、行程式法学实践课程体系的具体设计

(一)四年八学期不间断的实践课程安排

学院的人才培养方案按照“平台+模块”的方式设置了五个平台十一个课程模块。五个平台是通识课平台、基础课平台、专业课平台、综合性实践课平台、全人发展素质教育平台;十一个模块是思想政治理论课模块、通识教育课程模块、学科基础课模块、专业基础课模块、专业课程模块、综合性实践课程模块、军事教育模块、劳动教育模块、体质测试模块、第二课堂教育模块、创新创业教育模块。

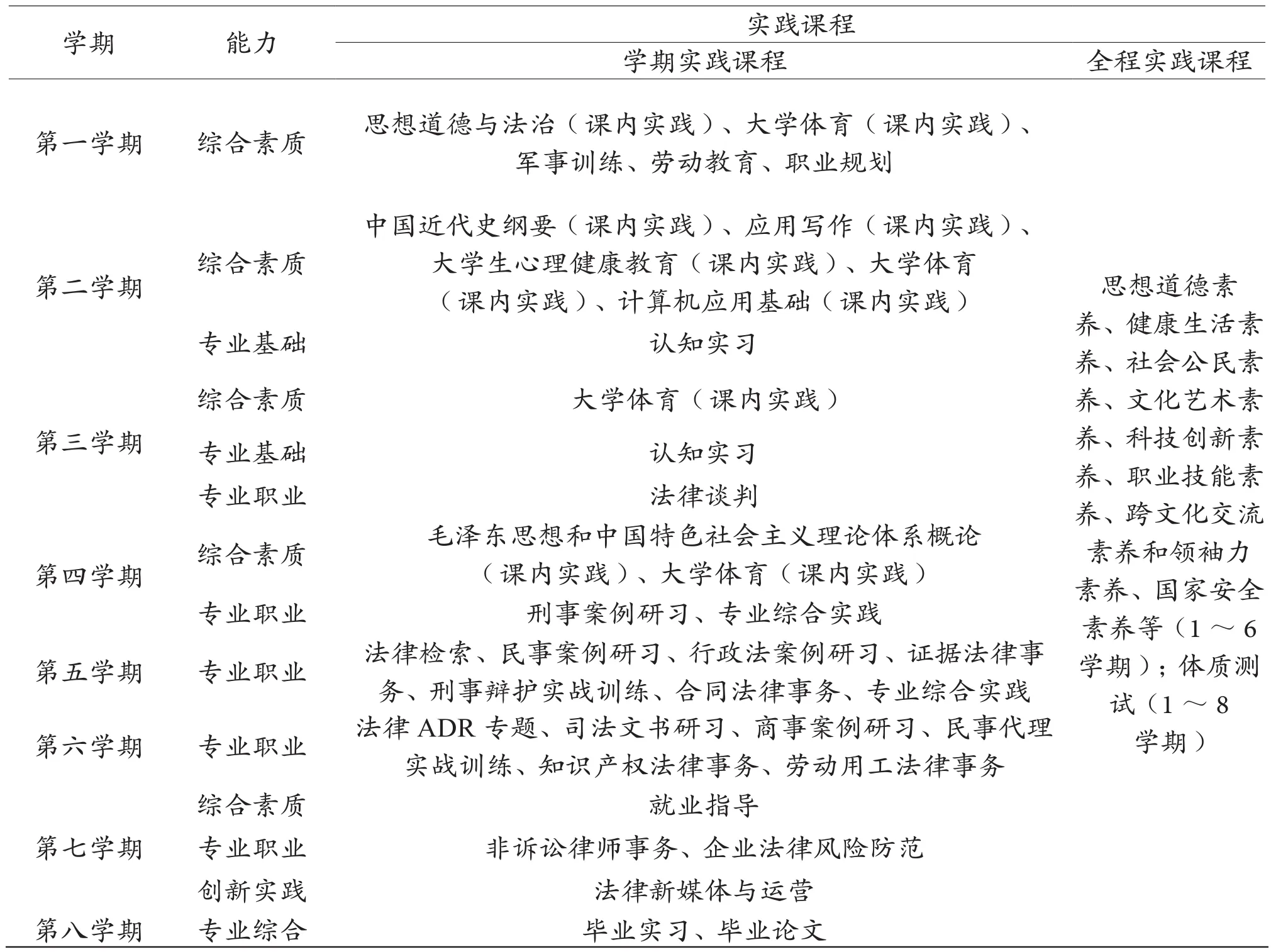

学院基于行程式的构想设计的实践课程体系涵盖学生在校的四个年度、八个学期,保证学生每个学期都有实践课程。四年八学期不间断行程式实践课程体系包括五个层次的实践能力,即综合素质能力、专业基础实践能力、专业职业能力、专业综合能力、创新实践能力。这五个层次的能力映射到五个实践教学课程模块,即思政政治理论课程模块(必修、选修)、通识课程模块(必修、选修)、专业课程模块、综合性实践课程模块、全人发展素质教育模块,实现不同学期和不同层次实践能力的培养。

四年八学期不间断行程式的实践课程体系在培养学生的实践能力上不是完全按照顺序关系进行,而是在不同的学期,根据培养能力的需要,设置相应的实践课程(见表1)。

表1 四年八学期不间断行程式的实践课程体系

(二)理论课程与实践课程的配置安排

在课程领域,理论课程与实践课程的配置备受关注。传统的法学人才培养方案在理论课程中安排一定的实验、实践学时,如在48学时的合同法课程中安排8学时的上机实验,在刑事诉讼法课程、民事诉讼法课程的最后阶段安排几次开庭等。这种安排由于学时的限制,无法真正起到运用理论、分析问题、解决问题的能力。

当前,越来越多的高校意识到把实践课程从理论课程中剥离出来的重要性,理论课程与实践课程的协调配置越来越受到关注。如何将理论课程与实践课程有机统一起来,使理论课程与实践课程的作用发挥到极致,这是在课程建设中遇到的最现实的问题。社会的发展要求法学专业的学生在重视理论基础的同时,也要注重自身实践能力的培养,要求高校在课程的配置方面将理论课程与实践课程“两手抓,两手都要硬”。唯有如此,才能培养出社会需要的既具有丰富的理论知识,又具有较强的动手实践能力的人才。[3]

学院的做法是,将学科基础课、专业基础课、专业必修课等理论课程中的课内实践实验学时全部去掉,使之成为纯粹的理论课程,以夯实学生的专业理论基础;在此基础上单独开设相应的实践课程,重要的理论课程根据课程的内容配置多门实践课程,从多方面、多环节、多角度将理论课程的内容转化运用到实践课程中,实现实践课程的多元化、类型化、专业化。实践课程的类型包括实验、实践、实训、实习等(见表2)。

表2 重要理论课程配置的实践课程

三、行程式法学实践课程体系的实施

(一)产教深度融合,实现校、企、生三方共赢

1.充分发挥合作单位的优势与特色,探索多样化的产教融合形式

学院有17家合作单位,涵盖律所、法院、企业、仲裁等领域,分布在湖北、河南、上海、广州等省市。学院充分发挥不同合作单位的优势,开展多样化的产教融合,如充分发挥A律所学院派律所的优势,与其共建“教学合伙人”制度;充分发挥B标准化技术服务事务所的优势,与其共建“标准化法治研究中心”;充分发挥河南省C公司的企业优势,与其开展横向课题的研究;充分发挥D律所的金融案件、破产案件优势,与其共同探索金融法律实务方向、破产法律实务方向的课程与专业建设。在实习方面,学院要求学生在实习期间至少全程参与一个案件的办理,实习单位提出了“六个一”的实习要求,为学生量身打造规范、科学、沉浸的实习实践场域,使学生在实习的同时训练了专业思维、专业能力。

2.探索并深化“教学合伙人”实践教学机制

“教学合伙人”实践教学机制是学院与A律所深度探索的一种新型实践教学模式。此种教学模式站在应用型法治人才培养的前端,破除了传统机械式的实务专家进课堂的弊端,实现了实务专家对人才培养的全程参与。在“教学合伙人”机制下,强调实务专家的五个全程参与,即全程参与人才培养方案的制定、全程参与教学大纲的编制、全程参与教学方案的编写、全程参与实践课程的授课、全程参与实践课程的考核。

(二)加大实践课程师资建设力度,设立实践教学教研室和法律援助中心

1.大量引进具有法律实务履历的教师,设立实践教学教研室

自2020年至今,学院共引进教师20名,其中,具有律师事务所工作经历、法院工作经历、企业法务工作经历的教师16人,占近年新进教师总人数的80%;现有专任教师中,双师型教师占比近70%。聘请了7名行业导师、13名教学合伙人。设立了实践教学教研室,该教研室为湖北省首家实践教学教研室,教研室的教师全部来自于法律实务部门,具有丰富的实践经验,与行业导师、教学合伙人一道承担起了学院的实践课程教学任务。

2.设立法律援助中心,实现案件办理与课程教学的有效衔接

学院的法律援助中心于2020年10月成立,这是武汉市首家设在校内的法律援助中心。中心凭借学院强大的师资力量,由精通法律理论与实践的教师和专业基础扎实、责任感强、吃苦耐劳的学生组成,是一个开放的民间公益机构,同时也是学院的教学单位以及学生的实习基地。中心在竭力为社会弱势群体提供高质量的无偿法律服务的同时,也致力于培养兼具理论和实践能力的应用型法律人才,形成教学—实践—服务三位一体的法学教育模式。法律援助中心三位一体的教育模式,通过参与案件实战引导学生在实践中主动学习,使学生在掌握理论的同时提高自己对法律的运用能力和解决问题的能力,积累实践经验,同时,增强学生对法律的兴趣以及维护社会公正的社会责任感。