实验为“基” 变式为“线”

——践行陶行知教育思想的 “心动之路”教学设计

2022-10-24丁海林

丁海林

(江苏市宿迁市钟吾国际学校, 223800)

一、对开放式变式的认知

“例题变式”是围绕例题中所反映的数学知识的本质特征而进行的一系列问题变化,使学生体会“变中的不变”.学生只有掌握了本质,才能准确、灵活地应用知识解决问题.“开放式”变式是变式的主动权由“教师变式”转向“学生变式”,教师只起必要的引导作用,让学生成为变式的主体,让学生由单纯的“听”转向自己动脑、动手、动口,充分激发学生的内驱力,发展他们的创新意识和科学的态度.总而言之“开放式变式”就是要让学生“做数学,研究数学”,这与陶行知先生的“教学做合一”教育思想是一致的.“数学实验”就是让学生运用学具在思维驱动下的数学验证或探究的活动,是学生学习、理解和掌握数学、发展创新能力的重要途径[1].

下面笔者以公开课“‘心’动之‘路’——探索圆在凸多边形(圆)外滚动:圆心的运动路径”为例,展示开放式变式的教学设计.

二、教学过程

1.实验目的

(1) 通过做实验,经历从猜想到操作验证的过程.

(2) 强化数学实验体验意识,培养学生设计问题、解决问题的意识.

设计说明实验是最能有效的调动手脑协做的手段,能充分调动学生的积极性,通过猜想、观察验证、数学解释、解决问题的过程,发展了学生“行”“知”合一的能力.

2.实验器材

① 用厚度为2mm的亚克力板材制作的不等边三角形、四边形各30个.

② 半径为1cm、厚度为2mm且圆心处有2mm的圆形窟窿的小圆形亚克力板30个;直径为10cm、厚度为3mm大圆形亚克力板30个.

③ 水彩笔30支和8k学案纸和画图操作纸各60张.

设计说明将三角形、四边形设计成不等边的多边形是为了得到一般性结论.在实际操作过程中,为防止小圆形塑料板在滚动过程中滑动,特地把器材上需要接触的面做成磨砂状,增加摩擦阻力.

三、教学过程

1. 忆一忆,激发学习兴趣

引入:以苏科版数学七年级上第19页“做一做(图略)”中的问题作为引入.同时让学生回忆圆的两个基本要素.接着追问“圆片滚动过程中,圆心的路径是什么图形?”以此来引入课题——“心”动之“路”.

设计说明笔者以七年级上册第19页的“做一做”中的问题作为开头,以学生已有的经验为出发点,再追问引导学生思考,激发学生的求知欲,引出本节课研究的主题.

2.画一画,走出思维误区

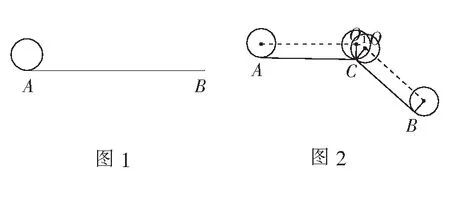

例题如图1,半径为1cm的圆在一条长为20cm的铁丝上从一端滚动到另一端,圆心滚动的路径是什么图形?路径长是多少?

操作提示:

1.将直尺与已知线段AB重合;

2.将圆心有小孔的小圆靠在AB上;

3.将笔头放在小圆的圆心处的孔里;

4.用笔头带动小圆在线段AB上滚动.

变式如图2,半径为1cm的圆O在一条长为20cm的折线段上运动,∠ACB=120°,圆心滚动的路径是什么图形?路径长是多少?

设计说明“例题”教学中教师用一根铁丝和一个圆演示运动过程,再让学生把实际问题抽象成数学模型——几何图形来解决问题,强化学生的建模意识.在“例题”中学生画图前,出示“操作提示”,以引导学生正确使用教师准备好各种实验工具.“变式”中教师继续用“例题”教学中的那根铁丝,将铁丝弯折一次,使铁丝变成一条折线段(形如图2中的折线段ACB),以此来引入“变式”的问题.问题出示后,先让学生猜想圆心的路径(有的学生说运动路径是一条折线),接着为了验证学生的猜想,再让学生以小组合作的方式一起动手画图验证做法是先用准备好的模具画出它的一个角(如图2中的∠ACB),保持模具不动,让小圆形木片沿着∠ACB的边从点A出发经过点C最后到点B(圆心路径如图2中的虚线).在这个问题中,关键是在角的顶点附近时圆心的路径是什么图形,此问题的抽象性、动态的复杂性让有的学生不易在静态或想象中对其刻画,甚至无从下手,而数学实验是以“做”为框架,在教师指导下,通过实际操作,亲身观察,获得直观的数学体验,积累数学经验的活动过程,所以在猜想讨论后,安排了动手做实验的环节,让学生能够直观感受到在整个过程中圆心的运动路径分成两段线段和一段圆弧.整个教学过程让学生经历了猜想——讨论——验证——解决问题等几个主要步骤,让学生积累了数学活动经验,发展了学生的探索知识的能力.由于有实验操作的部分,把想象过程转化为可视的实验活动,减少了教师的“教”,突出了学生的“学”,达到“知”“行”合一的效果.

3.比一比,探究一般规律

教学片段展示

师:我们刚刚研究了圆在线段和角的外部滚动,圆心的运动路径情况.线段和角是我们学习过的基本的平面几何图形,大家想想看,我们还可以研究圆在什么几何图形上运动呢?

生4:三角形、四边形、圆.

生5:还有五边形等任意多边形,扇形、双曲线、抛物线.

师:你能将这些图形分类吗?你的分类标准是什么?

生6:可以按图形的边是由直的线还是曲线来分类,我将它们分为三类,第一类是边是直的线;第二类是边是曲线;第三类是边既有曲线又有直的线……

生7:可以按图形是闭合图形还是开放图形来分类,我将它们分为两类,第一类是闭合图形;第二类是非闭合图形……

师:刚刚两位同学的分类标准很清晰,分类也很准确,圆在射线和直线上运动情况与线段相同,角是构成多边形的基本元素,下面请大家针对圆在三边形、四边形和圆上滚动设计问题.

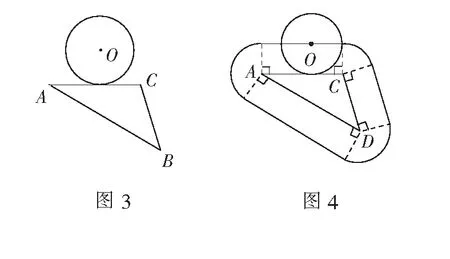

学生变式1如图3,已知∆ABC的周长是20cm,半径为1cm的⊙O在∆ABC外部,绕三边滚动一周.圆心的运动路径是什么图形?路径长是多少?

学生变式2如图5,已知四边形的周长是20cm,半径为1 cm的⊙O在四边形外绕四边滚动一周.圆心的运动路径长是多少?

设计说明教师在学生讨论交流得到“学生变式1”和“学生变式2”后,继续用前面演示中弯折过的那根铁丝,再次弯折一次,使铁丝围成一个封闭图形——三角形,先让学生观察猜想圆心的运动路径是怎样的图形和路径长.由于在上一个活动中获得的数学活动经验大部分学生不难猜想运动圆心的运动路径是什么图形(如图4),在这个问题中,重点是要解决圆心在顶点处的运动路径——弧长怎么求,条件中并没有告诉每个内角的度数,则不能分别得到每段弧的长,所以让学生通过猜想、操作验证、讨论以及合情推理得到各顶点处的弧长所对的圆心角之和是360°.接着教师继续追问,将条件中的数字转变为字母,进而得到一般规律“圆心的路径长等于三角形的周长加上滚动的圆的周长”.“学生变式2”让学生先猜想圆心的运动路径长是多少,再画图验证、推理说明,教师再用几何画板配合展示所有的辅助线(图6),通过数形结合的方式,观察发现各顶点处的圆心角和对应内角都是互补的关系.本部分以简单的图形(三角形和四边形)为例,得到所有顶点处的圆心角之和为360°.由此类推,圆在五边形、六边形…任意多边形,外滚动一周圆心角之和都是360°,突破了圆在凸多边形外滚动一周,在各个顶点处的圆弧正好拼成一个整圆这样一个重大难点.最终总结出“圆心的路径长等于凸多边形的周长加上圆的周长”.整个过程由特殊到一般,在逐渐深入探讨的过程中,抓住问题的共性,进而归纳出一般性的结论,符合学生的认知规律,顺利的提炼出知识点的核心规律.

4.变一变,拓宽规律广度

学生变式3当半径为r的⊙O(动圆)在另一个半径为R的圆(定圆)外部滚动一周.动圆的圆心运动路径是什么图形?路径长是多少?动圆的圆心运动路径长与动圆周长和定圆周长有什么数量关系?

设计说明本节课的探索并不满足于探索圆在凸多边形外滚动圆心的运动路径情况,紧接着利用几何画板将多边形的边数不断增加,让学生感受多边形的形状趋近于圆,自然把问题过渡到圆在圆的外面滚动的研究上.问题的设计仍由学生完成,提高了学生的积极性,也让学生把本节课所学的知识运用到实际,解决问题的过程中锻炼了学生思维的灵活性并加深对知识的理解,训练学生的创造性思维,锻炼了学生思维的发散性.

5.练一练,强化知识运用

教学片段展示

师:我们刚刚研究了边是直的线和边是圆弧线的图形,还有扇形、双曲线、抛物线,其中圆在双曲线、抛物线上滚动超出了我们的能力范围,在这不做研究.扇形的边由圆弧线和线段共同构成,请大家小组合作,设计出由线段和圆弧线构成的几何图形,并给出一定的数据条件及与本节课相关的问题.

学生小组合作交流设计出了许多图形,部分图形如下:

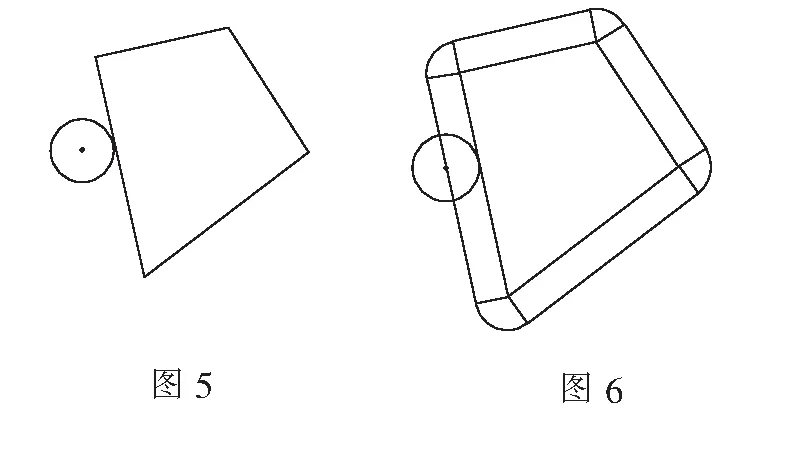

学生变式4如图7,半径为1的圆在下列各图外面,分别绕其边滚动一周,分别求出圆心的运动路径长是多少?

设计说明教学的有效性在于授之以“渔”,本题不仅是为了强化对所学知识的应用,也是为了让学生继续探索闭合曲线的边由内向外凸出的折线段和圆弧构成时,规律都是适用的.并且强调本节课研究的图形的特点是角和边是向外“凸”的,学生也设计出了许多凹多边形,规律是否还适用,就留给学生课后继续去探索.

四、教学思考

1.开放式变式使“教”更得法

传统的数学教学方式以运算和逻辑推理为主,很多时候学生需要配合教师的讲解进行“头脑风暴”式的思维活动,如果学生抽象思维能力不够,就很难跟上节奏.而通过由学生对例题进行“开放式变式”这样的形式,教师适当地引导,合理的教学环节设置,配合及时的“实验操作”,使晦涩难懂的“抽象”讲解转变为直观形象的“实物”(学生画的运动路径)呈现在学生面前,一方面消除了抽象,另一方面也发展了学生的抽象思维.这样的教学过程中,教师“教”得轻松,学生“学”得容易,不知不觉中提升了学生的数学素养和学习数学的兴趣.

2.数学实验使“学”更高效

数学实验是为探求或验证某个数学猜想,利用一定的技术手段,经由数学思维活动的参与,在典型的环境中或特定的条件下进行的一种数学实践活动[2],能极大地提升学生科学的数学素养,使学生“学”的方式更丰富,也更能发展学生的“学”力和创造精神.做实验可以增强学生对数学知识内涵的体验与感知.比如本节课设计了多次动手操作画图,既锻炼了学生的动手能力、观察能力,也使学生“学”会了用实验来决问题的思想和方法,使得学习的效率更高.

3.“变式+实验”使“做”更充分

“教学做合一”是以“做”为中心.开放式例题变式和数学实验课程的结合改变了传统的学习方式,以学生“设计问题”为主体、“探究活动”为载体,学生通过亲自操作,经历发现问题和解决问题的过程,增强感观对本来抽象知识的理解,同时也充分体现了学生的主体性,发展了学生“实践创新”这一核心素养.

五、结束语

陶行知先生要求“教”“学”“做”有机的结合,它们是不可分割的整体,“做”是“教”与“学”的基础,教师的“教”不仅要教会学生知识,更要教会学生在“做”中习得“学、用、创”的能力.不是“死读书”而是活“学”活用,达到“知行统一”的效果.