《2022年中国乡村教育发展报告》发布

2022-10-21整理离咲

整理|离咲

8月18日,由中国乡村发展基金会、北京师范大学中国教育政策研究院、21世纪教育研究院联合策划并组织专家团队编写的《2022年中国乡村教育发展报告》(以下简称《报告》)在京发布。

《报告》分为政策篇和需求篇。政策篇紧紧围绕乡村教育发展的政策、现状以及核心需求展开,对党的十八大以来乡村教育政策进行全面梳理,从乡村教师、学生、学校3个角度开展实证研究,洞察乡村教育发展的现状和核心需求,揭示乡村教育发展的政策经验;需求篇以乡村教育质量提升为导向,对中西部16个省市的1534位乡村教师、校长进行问卷调研,对30余位乡村教师、校长及教育局相关人员进行专题访谈,并对乡村教育的未来发展提出了建设性的对策和建议。

城乡融合引领乡村教育振兴

在我国乡村教育的发展历史进程中,乡村教育政策始终发挥着引领、推动和保障作用。《报告》指出,脱贫攻坚以来,乡村教育政策主要体现在参与精准扶贫、城乡教育一体化、教师队伍建设和教育信息化建设等方面,助力脱贫攻坚全面胜利。2018年以后,党和政府出台的政策有力推动乡村教育质量提升、激发乡村教育服务乡村振兴、促进城乡教育融合发展,让乡村教育发展迈上新台阶。

自2018年起,国家出台了一系列加强我国乡村教育质量的相关政策,如《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于办好深度贫困地区职业教育助力脱贫攻坚的指导意见》《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》《义务教育质量评价指南》等。随着教育制度和教育政策的不断健全,办学条件的不断完善,我国乡村教育质量得到了较大提升。

新阶段的乡村教育振兴,不仅仅是振兴乡村的教育事业,更要激发教育服务意识,并成为推动乡村振兴的深层动力。《报告》指出,在脱贫阶段已有的政策体系基础上,新阶段的乡村教育振兴政策体系一方面要对之前行之有效的政策进行延续,另一方面更需要将教育发展放置于整个乡村振兴的背景之下,将已有政策根据社会和地区进行优化和调整。

进入新发展阶段,城乡融合发展成为我国城乡关系演变的重要方向。城乡融合发展是在城乡教育一体化均衡发展的基础上,为消解城乡二元和城镇化进程中城乡及其教育一体化的消极印象,促进乡村及其教育振兴,增强乡村及其教育发展能力和实力,从而使城乡教育达到和谐共生。

乡村教师发展——乡村教育振兴的根本保障

通过调研,《报告》从乡村教师、乡村学生、乡村学校、社会力量参与系统梳理了乡村教育的现状和需求,并提出结合乡土资源,探索乡村教育道路,构建坚持基本原则、系统推进和多方协作的乡村教育生态行动建议,总结提炼社会组织支持乡村教育的实践经验,对未来乡村教育发展提出有建设性的对策建议。

在对乡村教育的现状进行调研的基础上,《报告》总结了中西部乡村教育结构性特征。一是中西部乡村中小学学校、学生数量持续减少,乡村小学的学校数量在8年中减少了8万所,乡村初中学校数量年均减少1000所左右;二是乡村学校寄宿制学校占比高、小规模学校发展滞后;三是城镇大班额问题仍是一项迫切性与困难性并存的任务。

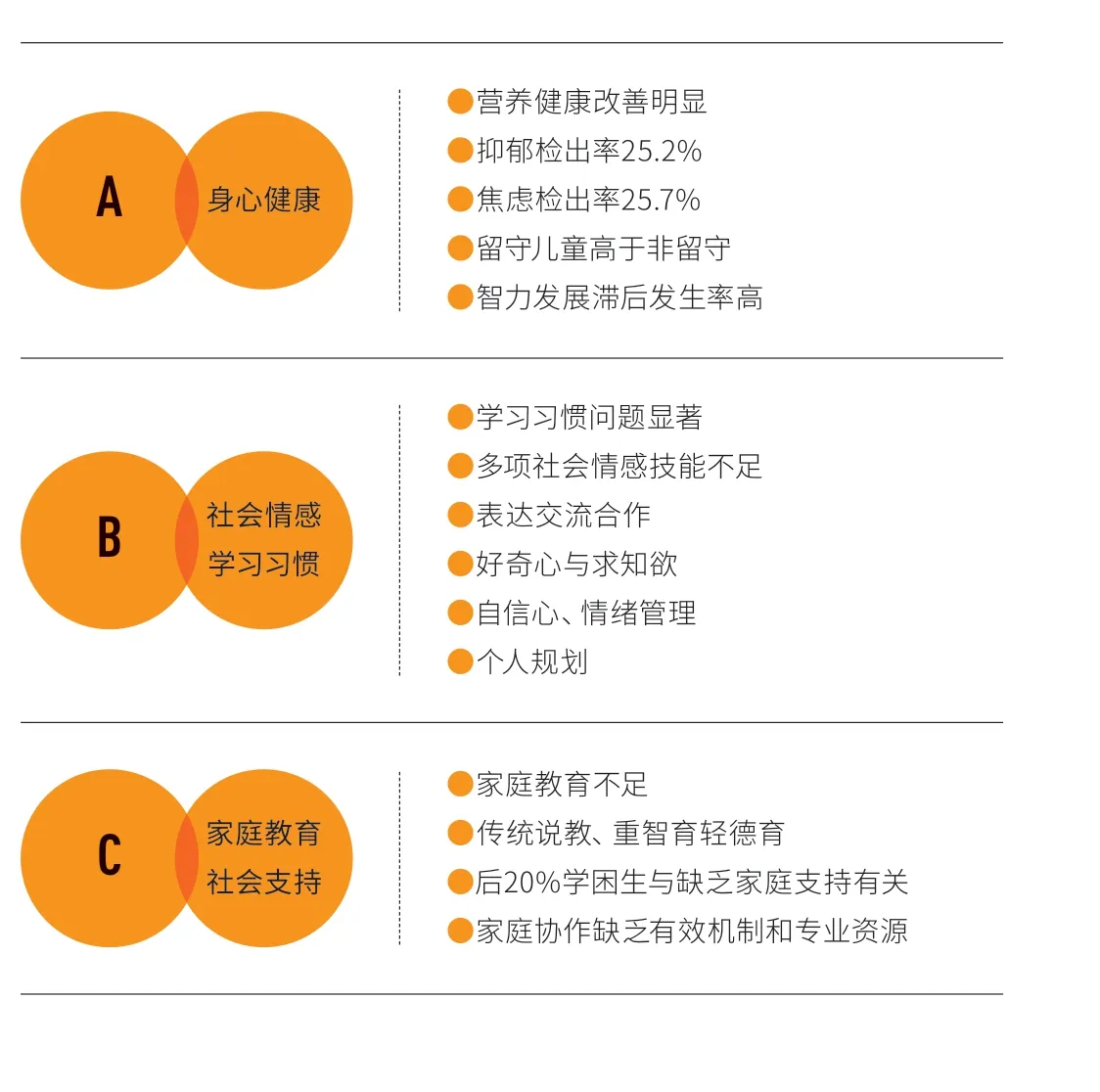

A 身心健康●营养健康改善明显●抑郁检出率25.2%●焦虑检出率25.7%●留守儿童高于非留守●智力发展滞后发生率高B 社会情感学习习惯●学习习惯问题显著●多项社会情感技能不足●表达交流合作●好奇心与求知欲●自信心、情绪管理●个人规划C 家庭教育社会支持●家庭教育不足●传统说教、重智育轻德育●后20%学困生与缺乏家庭支持有关●家庭协作缺乏有效机制和专业资源

教师是影响乡村中小学教学质量的关键因素。调研发现,乡村教师呈现结构不平衡现状。村级小学教师年龄偏大,教学点和村完小里的50岁以上教师整体占比20%左右;村完小和教学点教师本科学历占比略低于平均水平,本科学历的教师教学点占61.1%,村完小占62.9%,乡中心校占65.6%。村小和教学点教师经常身兼数职。平均每个乡村老师同时教授2.2个学科,教学点和村完小教师平均每人任职2.6——2.7个学科。乡村教师面临多重压力,教师流动性较高。

《报告》显示,身心健康、社会情感技能不足是西部中小学学生发展现状中的突出问题。乡村家庭教育方式很大程度上影响着学生的学习态度与行为,《报告》认为,学习成绩位列后20%的学生多与缺乏家庭支持有关,家校协作缺乏有效机制和专业资源,需要社会支持。

《报告》提出,中西部乡村教育发展正面临3大需求:一是在乡村教师发展方面,提升专业能力,创新教学方法,增加岗位数量,优化结构配置。二是在乡村学生发展方面,实行五育并举,提升综合素质教育质量,如坚持儿童本位,进一步充实教学内容与形式,拓展多元智能,培养儿童学习兴趣等。家校社协作,促进身心健康发展。三是乡村学校发展方面,需发掘自身优势,探索乡村教育特色,引入社会力量,补充综合素质师资。

社会力量助力乡村教育振兴实践

《报告》提到,随着乡村教育发展以及乡村学生和教师的需求发生改变,越来越多关注乡村教育的社会组织重新定位其工作方向和功能,主要呈现两大发展特点:

第一,五育并举,关注全面发展。社会组织关注乡村学生综合素养发展,强化公益项目的教育专业性,倡导“乡村需要属于自己的教育”的教育价值观,探索与乡村生活结合更密切、更具有乡村特色的教育模式。

第二,探索综合发展的项目模式。构建系统服务体系,促进乡村儿童成长环境的整体优化。重视对乡村校长教师内驱力、领导力的激发以及专业能力的提升。

为了探寻社会力量参与乡村教育的解决方案,《报告》研究了中国社会福利基金会、上海真爱梦想公益基金会、北京市西部阳光农村发展基金会等10家社会组织助力乡村教育发展的案例。这些案例积极探索关注学生综合素养发展、综合发展项目模式、引导师生内生动力等各个方向,项目模式也逐渐从以往捐资赠物型转向综合发展型,且更加关注学生全面发展。

《报告》指出,社会力量与教育行政部门及学校、社区紧密协作,以资源互补、多元协作的形式,共同构建乡村教育公益新生态。《报告》对社会力量参与乡村教育的未来发展提出了几点建议,包括:深挖底蕴,发展特色乡土教育;深耕乡村地区,培育内生活力;重点激活乡村教师团队。

(信息来源:《公益时报》、善达网等)