大湾区城市易涝点成因分析及工程整治研究

2022-10-13陈楚乔

陈楚乔

(东莞市水务局,广东 东莞 523000)

1 工程概况

东莞市位于广东省中南部、珠江入海口东侧,东江下游的珠江三角洲,东与惠州市惠阳区接壤,北与广州市黄埔区和增城区、惠州市博罗县隔江为邻,西临珠江出口狮子洋,南与深圳市宝安区相连。黄江镇位于东莞市东南部,地处东经113°82′,北纬23°02′,东邻樟木头镇,南与塘厦镇接壤,西与大朗镇隔岸相望,北与常平镇相接。黄江镇板湖河防洪标准为20~50年一遇,聚富路易涝点汇水面积为12.19 km2,防洪排涝标准为20年一遇。工程主要建设内容为建设箱涵2515 m,以聚富路与板湖路交叉口处作为起点,沿板湖路向南方向新建一条箱涵(1号箱涵4.0 m×3.0 m,长925 m),终点至板湖大道与东进路(莞樟路)交叉口处;以1号箱涵终点作为起点,沿东进路(莞樟路)向西方向新建一条箱涵(2号箱涵7.0 m×4.0 m,长1110 m),终点至东进路(莞樟路)与公常路交叉口处;以2号箱涵终点作为起点,沿公常路向南方向新建一条主箱涵(3号箱涵5.0 m×4.0 m×2孔,长295 m),和河涌交汇口处设置两处三通;现状河道改造为箱涵(185 m)。项目建设总投资22 792.26万元。项目实施后,解决黄江镇聚富路易涝点现状问题,具有良好的社会效益[1]。

2 易涝点成因分析

2.1 排水现状

黄江镇排水体制是雨污合流制,镇中心区排水系统较完善,共建成排水管渠道及边沟总长度226.64 km,管径Φ300~1500 mm,较宽路段为双侧敷设,基本为混凝土管,镇区排水管网绝大部分为雨污合流,同一片区内,市政管道部分采用合流,部分采用分流。黄江镇原雨水污水排放主要通过合流管渠就近排入河流涌沟,在各大小河涌上分布有众多排污口,截污即将排污口处的合流污水通过管道系统收集(部分经污水提升泵站)送至污水处理厂,截污主干管网已基本建成并部分投入使用。截污主干管总长度约29.1 km,管径在DN300~1500 mm之间,管道埋深在1.5~10.9 m 之间。项目包括污水提升泵站1座,截流井25座,过河倒虹吸管7处。

2.2 易涝点排水量计算

根据黄江镇聚富路易涝点现状分析,易涝点汇水区域较小时,雨水通道均为管渠,管渠城市排水标准设计时采用暴雨强度公式法[1]。

城市排水标准常用流量根据广东省东莞市暴雨强度公式查算表计算,其中,东莞市的暴雨强度见式(1):

(1)

式中:q为设计流量,l/(s·hm2);P为设计重现期,取3~5 a;t为降雨历时,t=t1+t2;t1为地面集水时间,取10~15 min;t2为管内流行时间,min。

(2)径流系数。径流量与降雨量的比值称为径流系数ψ[2],其值小于1。本工程易涝点所属片区为城市中心城区,一般区域综合径流系数0.6,见式(2)。

ψav=∑Fi·ψi/F

(2)

式中:Fi为汇水面积上各类地面的面积,m2;ψi为相应于各类地面的径流系数;F为全部汇水面积,m2。

(3)防洪排涝标准常用流量计算。防洪排涝标准常用流量根据广东省洪峰流量经验公式计算,如式(3)[3]:

QP=C×H24p×F0.84

(3)

式中:Qp为设计洪峰流量,m3/s;C为系数,取值见表1;H24p为24 h设计面暴雨;F为集雨面积,km2。

表1 广东省洪峰流量经验公式C值系数取值

黄江镇聚富路易涝点整治主要整治对象为板湖河。由于黄江镇没有实测洪水资料,设计洪水主要依据设计暴雨来推求。各断面设计洪水根据集雨面积、下垫面情况和计算方法的适用性合理选用,计算采用《水文水利分析计算绘图软件系统》软件进行。根据板湖河20年一遇入流过程、河道水位蓄量关系及泵站的特征水位,采用蓄排涝法计算20年一遇板湖河排站抽排流量,表明板湖河整个片区总排涝量为108 m3/s,排站设计排涝量为108 m3/s。水闸底高程取2.45 m,排站起排水位为6.5 m,最高控制水位7.0 m,最低控制水位5.6 m。

2.3 易涝点成因分析

(1)系统排水能力不足。排水干管、渠及现状河道设计标准偏低,断面偏小,水力条件差,而且有部分建筑工地泥沙、垃圾直接排入,致使渠道堵塞,积水现象较严重。同时板湖路地势较低,雨水汇集迅速,板湖河部分断面过流能力不足。

(2)城市开发建设侵占河道行洪区域严重。黄江镇原水利工程大多围绕着农业灌溉需要建设,灌溉渠道转变为排洪渠道后,受渠宽、渠深和原线路限制,排水困难。河道经棕榈泉小区段被私改为4个直角转弯处,行洪断面缩小近一半;沿江路商业街暗涵下有4排支撑桩,对行洪有较大的阻水影响。

(3)受下游梅塘水顶托的影响。板湖河的排泄出口是梅塘河,梅塘水20年一遇的设计水位是8.67 m,板湖河上游聚富路段地面高程10.50 m,渠底高程只有7.00 m,仅靠河道自由出流泄洪易受梅塘水顶托的影响,导致泄洪不畅。

3 工程整治方案

3.1 排水体制

目前,城市排水采用的排水体制主要有截流合流制、完全分流制以及混流制三种类型。根据黄江镇实际情况,规划排水体制原则上采用分流制,新建污水收集系统。结合现状情况及改造难度,现状合流制管渠设计为雨水管渠保留和改造,恢复河沟原来的防洪排涝功能;新建、扩建地区和旧城改造地区和工业区采用分流制;旧城区、旧农村居民点规划期仍为合流制,随旧城区改建,逐步改造为分流制,2020年采用30%合流制和70%分流制的混流系统;远期2025年实现分流制比例90%,远景进一步提高分流制比例[4]。

3.2 工程方案设计

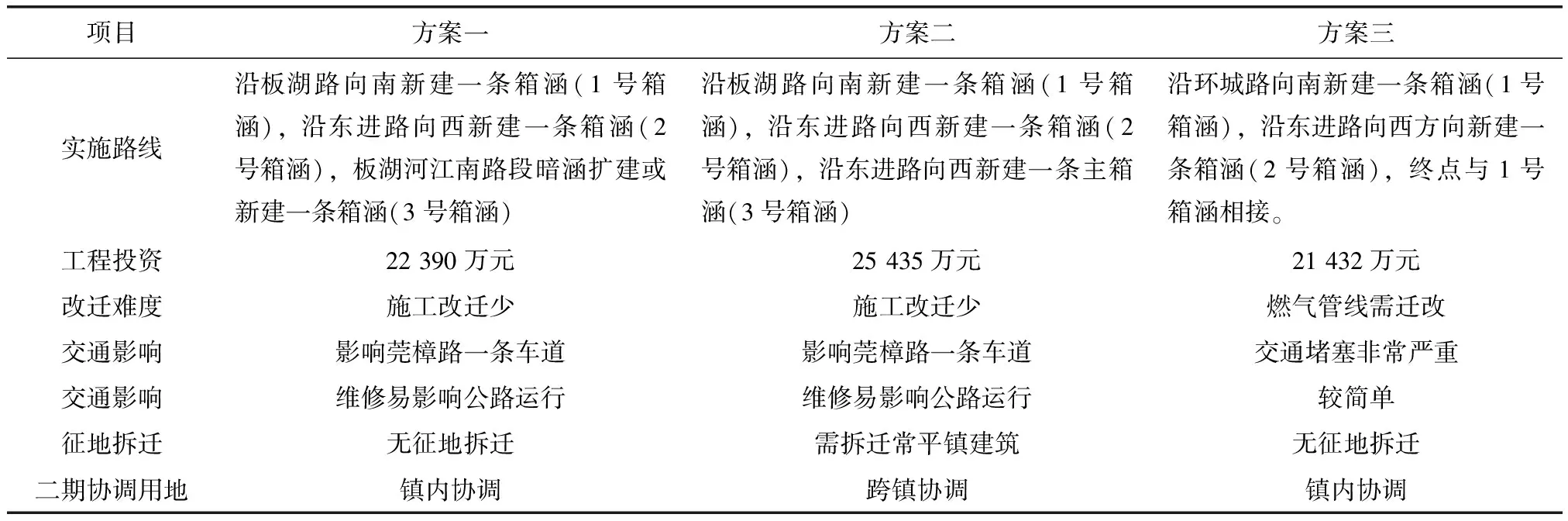

城市化设施建设导致植被破坏、水土流失、不透水面增加等严重问题,因此,回归水生态系统的“海绵城市”才是解决城市内涝的最终出路。我国“海绵城市”建设技术路线为“渗、滞、蓄、净、用、排”。黄江镇聚福路易涝点位于板湖河区域,板湖河周边经过不断的开发后,地面下渗、周边调蓄及河道的排洪功能全部减弱或消失,工程整治加大海绵城市“排”功能,改善易涝点排涝能力。根据聚富路易涝点现状,内涝整治设计考虑充分利用原板湖河的过流能力,对环城路三岔口以东、聚富路以南方向的现状河道阻水口进行改造,使其与两侧现状河道平滑顺接,以聚富路与板湖路交叉口处为起点沿板湖路向南方向新建一条箱涵,在板湖河与梅塘水交叉处新建排站等措施进行分流,利用现状的条件进行优化设计,尽量减少拆迁量,降低工程投资。通过三种工程整治方案比较(见表2)可知,方案一虽然对公路有一定影响,但投资小,综合影响最小。因此,选择工程方案一作为整治方案[5]。

表2 聚富路易涝点工程方案整治对比情况

3.3 实施后水面线复核

根据计算成果,板湖河整个片区总排涝量为108m3/s,排站设计排涝量为108m3/s。工程建成后新建箱涵与现有河道共同承担区域的排涝任务。根据建闸后水面线的计算成果显示,见图1,板湖河20年一遇的设计水位均不超过渠顶高程,降低了梅塘水对板湖河的顶托影响。整治后,板湖河设计水位最高水位9.44 m,易涝点处地面最低高程10.50 m,水面线位于实际地面高程下1.06~4.71 m,满足排涝需要。

图1 整治后板湖河(建闸后)水力坡降线

4 结 语

黄江镇聚富路易涝点成因主要为系统排水能力不足,城市开发建设侵占河道行洪区域严重,受下游梅塘水顶托的影响,排涝能力降低,导致形成内涝;整治后,板湖河设计水位最高水位9.44 m,易涝点处地面最低高程10.50 m,水面线位于实际地面高程下1.06~4.71 m,满足排涝需要。