基于叠前偏移成像的高密度观测系统分析评价方法

——以准南山前带区块为例

2022-10-09邸志欣谢金平谷玉田宋智强霍晗勇

邸志欣,谢金平,谷玉田,宋智强,霍晗勇

(1.中石化石油工程地球物理有限公司科技研发中心,江苏南京 211100;2.中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心,山东东营 257001;3.中石化石油工程地球物理有限公司胜利分公司,山东东营 257086)

复杂山前带是西部探区的主要勘探领域之一,中国石化西部山前带区块主要集中在准噶尔盆地周缘。西部山前带地表复杂,地形起伏剧烈,地下逆冲推覆构造带地震地质条件非常复杂,是世界级的难题之一。观测系统是决定地震勘探成像效果的关键因素之一,山前带观测系统设计优选评价受到更多地球物理学家们的关注。

常规的观测系统的均匀性评价方法仍停留在基于炮检距属性类的定性评价,其不能适应复杂山前带地震勘探观测系统评价的需要。准南山前带地表复杂,地形起伏剧烈,地下逆冲推覆构造带地震地质条件非常复杂,这些炮检距类属性并不能反映最终偏移成像效果。为了适应复杂地震地质条件下的地震勘探,迫切需要新的观测系统评价技术以满足生产实际需要。

为此,国内外许多学者开展了观测系统的定性及定量评价方法研究。狄帮让等[1]提出以三维观测系统优化设计的双聚焦成像方法分析评价观测系统的成像效果,可以定量预测地震成像的空间分辨率、振幅精度等特性;尹成等[2]提出利用面元内相邻炮检距的变化率和方差最小化作为观测系统参数优选的目标函数,为观测系统的定量优化设计提供了新手段;熊翥[3]认为迫切需要提高三维地震勘探的精度,加快实施高密度三维地震勘探,同时对观测系统优劣评价提出了一些方法和标准,强调了观测系统优化的重要性;姚江等[4]通过分析观测系统不同属性参数选择对叠前偏移成像效果的影响,利用双聚焦、偏移响应、采集脚印分析等技术,评价优选观测系统参数;碗学俭等[5]运用权系数法对炮检距均匀性进行定量计算分析;赵虎等[6]提出采用炮检距非均匀性系数定量评价观测系统每一个面元内的炮检距分布均匀性状况;邹雪峰等[7]、潘家智等[8]和殷厚成等[9]提出基于实际地震数据驱动的变观设计评价方法,通过以往工区实际采集、动校正后道集数据,形成新的地震数据体,解决障碍物区的成像问题,克服了常规基于覆盖次数或凭经验来估计资料缺失的评价方法的不足;刘斌等[10]提出了不同观测系统参数下对应的双聚焦主瓣宽度与旁瓣最大值的比值量化分析成像效果;赵虎等[11]提出利用双聚焦分析综合计算目标点在不同观测系统属性参数情况下的总聚焦束,运用参数量化评价观测系统参数对偏移成像的影响。以上方法虽然对观测系统中部分参数产生的均匀性程度进行了量化分析,但没有综合分析评价主要采集参数对观测系统叠前偏移成像效果的影响,尚未建立一套定性、定量综合分析评价观测系统优劣的评价手段。

本文通过综合研究,利用观测系统综合质量因子,实现面向观测系统综合性能定量评价,同时基于观测系统叠前偏移成像质量优劣,开展炮检点双聚焦和逆时偏移成像的综合观测系统聚焦性评价,最后结合实际山前带资料对观测系统关键参数进行后评估分析评价,最终形成一套完整的基于叠前偏移成像的山前带高密度观测系统评价技术方法,为优选观测系统参数提供借鉴和指导。

1 观测系统综合质量因子评价方法

高质量的观测系统是获得高质量地震数据的关键,其影响着数据成像的精度。综合观测系统中的覆盖次数、炮检距和方位角非均匀性系数等几种属性,提出了观测系统综合质量因子的定量评价公式,全面综合评价观测系统的优劣,为优选观测系统参数提供指导。

1.1 综合质量因子评价理论基础

很多属性参数都可以用来衡量观测系统的优劣,在实际工作中要获取最佳的观测系统,只依赖这些单个的属性参数显然是不足的,需要计算一个综合性参数,这个参数最大限度地综合了观测系统的各个属性参数的特征,综合评价观测系统的优劣,为优选观测系统参数提供指导。

关于观测系统的综合质量认为,HILL[12]认为:具有最高覆盖次数、最高覆盖率以及两者中最小变化的观测系统设计将会生成最好的图像;赵虎等[13]提出观测系统“综合质量因子”的概念,并且由此推导出计算公式。对计算公式进行优化改进,将综合质量因子记为CDQF,该值取值范围无特定的上限,即CDQF的取值越大越好,本文方法主要应用综合质量因子定量评价公式开展一系列山前带观测系统参数定量化评价,定量评价各参数优劣,为参数优选提供指导。

(1)

式中:NFmax代表覆盖次数最大值;RF是一个可参考的覆盖次数常数;MOC代表炮检距非均匀性系数与参考非均匀性系数的比值;VMOC代表最大和最小MOC的差值;FO为MOC最大值所占比率(又称面元百分比),即玫瑰图中有颜色区域与整个区域比值的最大值,反映观测系统中满覆盖次数区域内每个面元的方位角和炮检距分布情况,该值越大,表明方位角和炮检距分布越均匀;VNFmax是最大覆盖次数和最小覆盖次数的差;VFO代表最大和最小FO的差值;k是一个常数。

进行观测系统设计与评价时,应当先计算其综合质量因子的大小,使其值尽量最大,需要最大覆盖次数和参考覆盖次数之比值尽量大,这两者的变化率又要尽可能小。采用(1)式定量计算综合质量因子CDQF值评价观测系统属性参数优劣。

1.2 准南山前带高密度观测系统综合质量因子分析

对准噶尔南缘山前带MQ地区的复杂地形和构造特征建立观测系统参数优化分析方案,以提高地震采集的质量,结合综合质量因子评价观测系统关键参数(炮线距、接收线距等参数)优劣,依据已有的MQ地区观测系统参数,每次只改变某一参数,保持其它参数不变,分析该参数变化对观测系统综合质量因子的影响,优化指导山前带观测系统设计。

MQ地区原始观测系统为30L4S,每条线接收道数为480道,横向面元、纵向面元分别为25.0m、12.5m,道距25m,接收线距200m,炮点距50m,炮线距50m,最大炮检距6685.86m,最大非纵距2975m,横纵比0.5,炮道密度576×104道/km2。

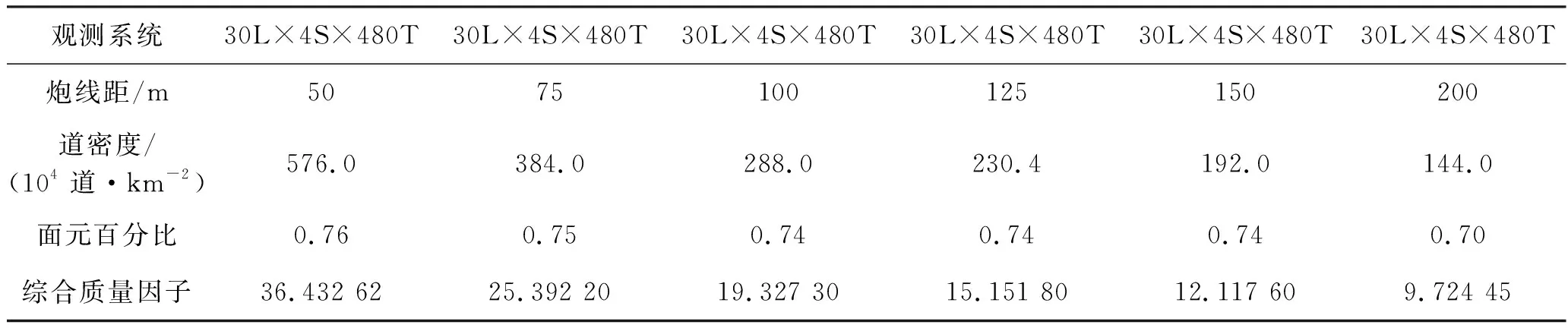

表1为仅炮线距变化的观测系统参数表。由表1 可见,6种不同炮线距的观测系统综合质量因子变化较大,50m炮线距时综合质量因子最优,达到了36.43262;200m炮线距时综合质量因子最小,其值为9.72445。同时6个观测系统面元百分比达到了0.7以上,说明其方位角和炮检距分布比较均匀,因此通过综合质量因子可以判别观测系统之间的差别。图1显示了综合质量因子随炮线距变化的曲线。由图1 可见,随着炮线距的增大,观测系统的综合质量因子快速降低,降低了观测系统的整体质量,图形显示50m炮线距综合质量因子最大,但50m炮线距会导致大量的成本投入。

图1 观测系统综合质量因子随炮线距变化曲线

表1 仅炮线距变化的观测系统参数

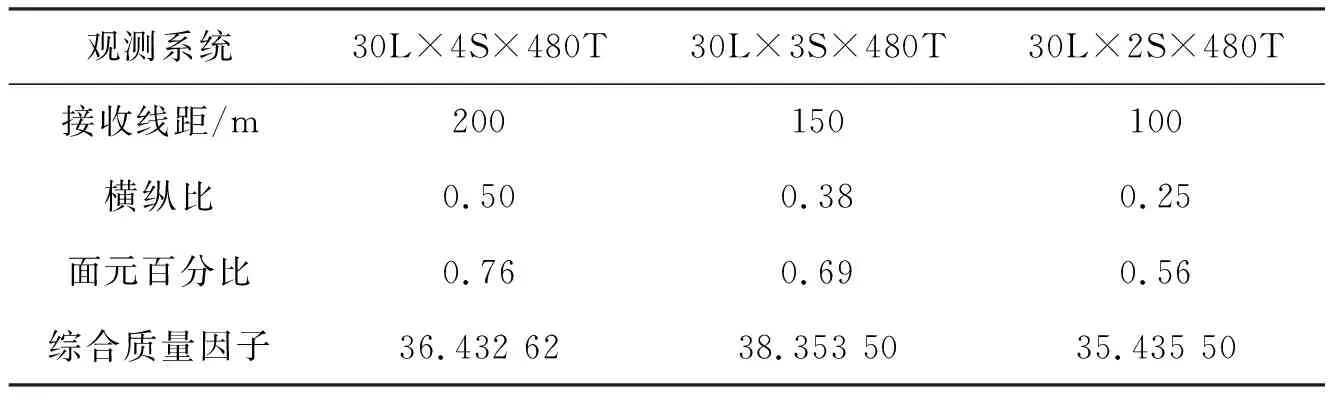

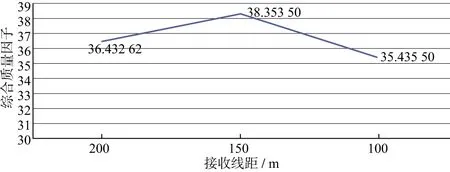

表2为仅接收线距变化的观测系统参数表。由表2可见,3种不同接收线距的观测系统综合质量因子变化较小,100m接收线距综合质量因子为35.4355(窄方位观测系统),150m接收线距观测系统综合质量因子值最高。在一定程度上增大接收线距会改善方位角分布,提高观测系统质量,但是到达峰值后会降低观测系统质量(图2)。因30线接收,刚刚达到宽方位数据采集的要求,因此在道密度不变的情况下综合考虑其它观测系统属性,认为150m接收线距最优。

表2 仅接收线距变化的观测系统参数

图2 观测系统综合质量因子随接收线距变化曲线

表3给出了不同接收线数对应的综合质量因子值。随着接收线数减少,综合质量因子逐渐下降,30线接收时综合质量因子为36.43262,28线接收时综合质量因子为36.17630,26线接收时综合质量因子为33.35830,24线接收时综合质量因子为29.69700,22线接收时综合质量因子为27.48940。面元百分比也逐渐减小,由0.76减小到0.66,说明观测系统方位角和炮检距分布逐渐变差。所以接收线数对观测系统质量有一定的影响,增加接收线数会提高观测系统质量,通过综合质量因子值来看,本区30线接收与28线接收综合质量因子相差不大。

表3 仅接收线数变化的观测系统参数

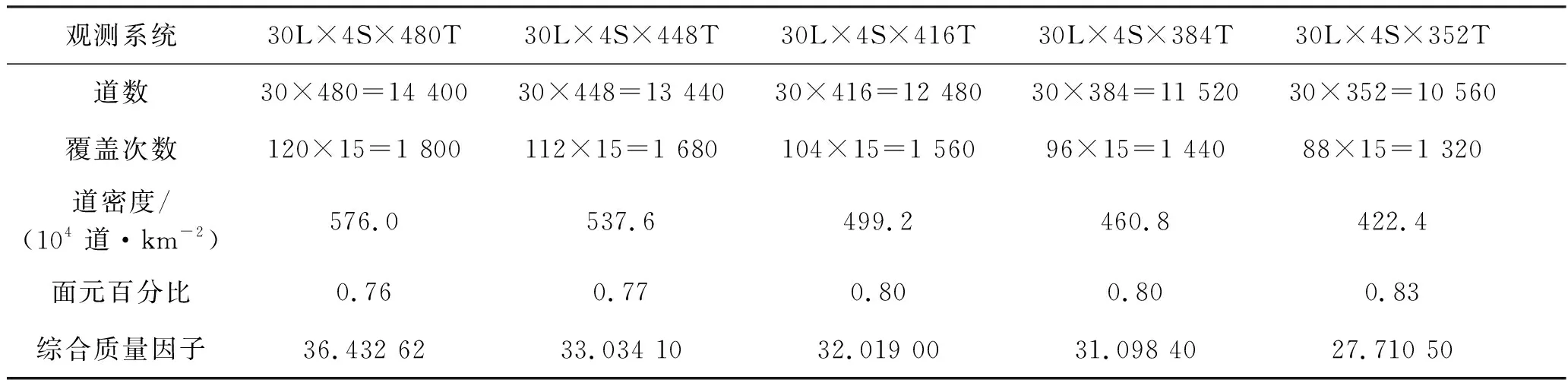

表4为固定30L的前提下,不同接收道数对应的综合质量因子。接收道数减少,观测系统的综合质量因子逐步减小,观测系统的整体质量下降,但下降幅度不大,目前480道接收是较好的观测系统。

表4 仅接收道数变化的观测系统参数

观测系统道距变化对综合质量因子也有一定影响。道距越小,综合质量因子值越大,此处省略了道距参数的分析对比。

以上均是基于理论计算获得的结论,后续结合实际地震资料处理剖面和目的层成像需求来证明以上结论。通过实例分析,可以看出,综合质量因子在观测系统评价中能起到重要的参考作用,相比于其它观测系统属性,综合质量因子能够更加全面地评价一个观测系统,说明该方法有较高的科学性,可以为观测系统的评价工作开辟新的思路。

2 基于叠前偏移成像的观测系统聚焦性评价方法

对于高密度观测系统设计,聚焦方法是常规CMP面元属性分析法的有益补充,聚焦性评价是常规属性评价的补充,针对局部地质目标体偏移成像效果,需对其观测系统开展聚焦性定量评价。通过对不同观测系统关键参数开展聚焦性分析评价,筛选出最有利于勘探目标成像的观测系统;同时,观测系统参数与聚焦成像结果紧密相关,通过分析评价,按照对应的成像需求,调整优化观测系统参数,获取高品质地震资料。

2.1 基于双聚焦+逆时偏移成像的观测系统评价方法

综合研究基于双聚焦理论基础的定量评价聚焦性能,并结合逆时偏移成像质量,综合评价优选观测系统参数。

2.1.1 双聚焦的原理及评价方法

地震偏移成像是消除地震记录中观测系统及传播因素的影响获取反射系数的过程,而双聚焦叠前偏移成像是通过消除采集因素与地下传播因素的影响求取对应的反射系数[1]。

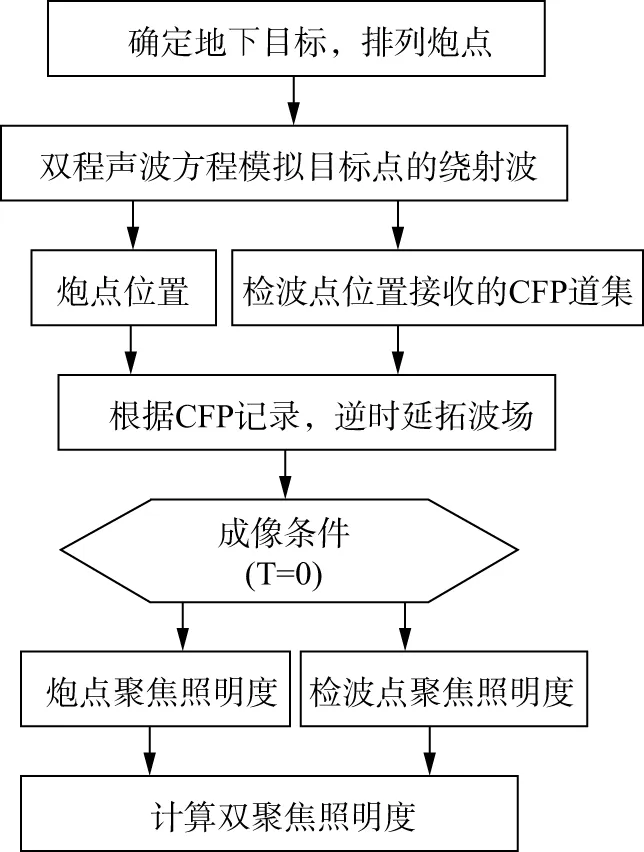

双聚焦的技术流程(图3)本质上是进行波场的反向外推,聚焦反射波场的过程,该过程分为震源和检波点聚焦两部分。利用震源聚焦和检波点聚焦算子对地震记录进行两个连续的聚焦以实现叠前深度偏移。聚焦计算是根据共聚焦道集(CFP)进行逆时波场延拓的过程,在目标点深度进行叠前深度成像计算,获取相应的聚焦束。利用聚焦分析结果,从叠前偏移成像的角度评价分析观测系统参数的优劣。

图3 观测系统双聚焦实现流程

利用共聚焦理论对观测系统进行评价的方法称为观测系统聚焦分析方法,该方法借助计算震源和检波点聚焦束函数,定量分析评价观测系统的叠前偏移成像效果。

震源聚焦束表达式为:

Sj(Zk,Zm)=W(Zk,Z0)S(Z0)Fj(Z0,Zk)

(2)

检波点聚焦束表达式为:

Dj(Zm,Zk)=Fj(Zk,Z0)D(Z0)W(Z0,Zk)

(3)

式中:Sj(Zk,Zm)和Dj(Zm,Zk)分别为震源和检波器聚焦点响应;W(Zk,Z0)为震源发出的下行波传播算子矩阵;W(Z0,Zk)为检波点接收的上行波传播算子矩阵;S(Z0)和D(Z0)分别为震源矩阵和检波点矩阵;Fj(Z0,Zk)和Fj(Zk,Z0)为延拓算子。总聚焦束由震源聚焦束和检波点聚焦束相乘得到。

2.1.2 逆时偏移成像原理及评价方法

波场延拓的算法对应于叠前深度偏移算法,采用交错网格高阶有限差分算法求解声波一阶速度-应力波动方程,从而实现外推检波点波场及震源波场的重构。采用双程波波动方程在时间上对地震资料进行反向外推并结合成像条件实现逆时偏移,避免了上下行波的分离,且不受倾角的限制,能够对任意复杂构造进行成像,是目前成像精度最高的地震偏移成像方法。该方法的实现过程主要包括:①反向外推检波点波场;②重构震源波场;③采用互相关成像前提条件获得单炮成像结果;④多炮叠加,输出深度域成像结果。

2.1.3 基于模型的聚焦性能评价方法

由(2)式震源聚焦束值和(3)式检波点聚焦束值的乘积综合定量评价观测系统叠前偏移成像质量及属性参数的优劣。

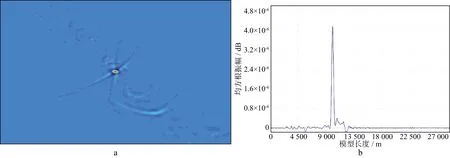

应用双聚焦分析方法对优选目标点进行计算,聚焦分析结果反映了观测系统中一个单点(聚焦点)被照明的程度(图4a),从中提取分辨率函数曲线(图4b)。为直观地量化分析偏移成像效果,引入主瓣能量比对观测系统偏移成像效果进行定量评价。主瓣能量比为主瓣振幅平方与总振幅平方和的比值,描述观测系统偏移成像的质量,对应值越大,说明其旁瓣噪声干扰小,成像效果越好。

图4 聚焦性能定量评价示意a 震源聚焦束; b 震源分辨率函数

建立探区典型地质剖面的正演模型,通过弹性波模拟,获取不同观测系统参数的正演单炮资料,再进行叠前逆时偏移成像处理,并基于地震偏移成像质量进行观测系统方案的评价。通过比较不同观测系统参数(如炮线距、接收线距、最大炮检距等参数)的成像振幅和偏移噪声,分析主要目的层的叠前偏移成像效果,从而评价观测系统叠前偏移效果的优劣。

2.2 准南山前带高密度观测系统偏移聚焦性能分析

建立MQ地区典型地质模型,在该模型基础上进行不同观测系统参数正演模拟。每次只改变某一观测系统参数,保持其它参数不变,获得不同采集参数的地震剖面,从而分析各参数对应的观测系统聚焦性能及逆时偏移成像效果。以观测系统关键参数(道距和接收线距)示意叠前偏移成像的观测系统分析评价流程,其它观测系统参数(炮点距和炮线距)均运用相同的评价方法。

2.2.1 道距对成像的影响分析

2.2.1.1 不同道距的成像效果

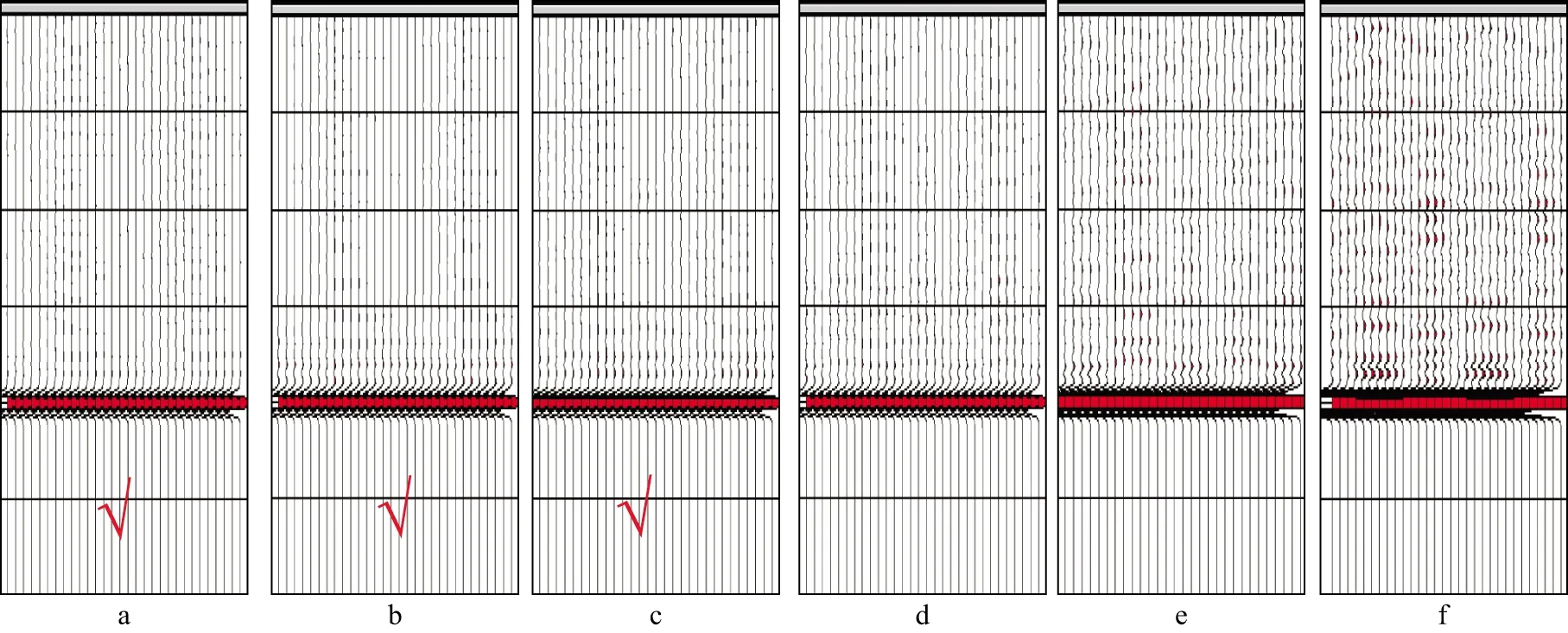

道距的变化采用如下6种方案,每种方案在道距变化时始终保持其它采集参数不变。道距分别为10,20,25,50,75,100m。针对这些不同道距进行成像模拟分析,通过分析聚焦效果优化选择(暂不考虑成本,仅以理论成像效果来分析)合适的道距。图5为不同道距的偏移结果,分析不同道距的偏移效果可以看出,道距越大,成像效果越差,偏移噪声越大,不利于地震成像。

图5 不同道距的偏移结果a 10m; b 20m; c 25m; d 50m; e 75m; f 100m

2.2.1.2 道距变化对聚焦度的影响分析

图6为不同道距的双聚焦分析结果。由图6可以看出,随着道距的逐渐减小,聚焦效果越来越好,道距小于25m时聚焦效果改善不明显。

图6 不同道距的双聚焦分析结果a 10m(聚焦度为60.26%); b 20m(聚焦度为59.01%); c 25m(聚焦度为58.65%); d 50m(聚焦度为57.62%); e 75m(聚焦度为56.43%); f 100m(聚焦度为54.04%)

2.2.2 接收线距对成像效果的影响分析

在MQ地区观测系统的基础上,通过改变接收线距设计了3种观测系统,接收线距由100m变化到200m,变化间隔为50m。

2.2.2.1 接收线距变化对聚焦及主瓣能量比的影响

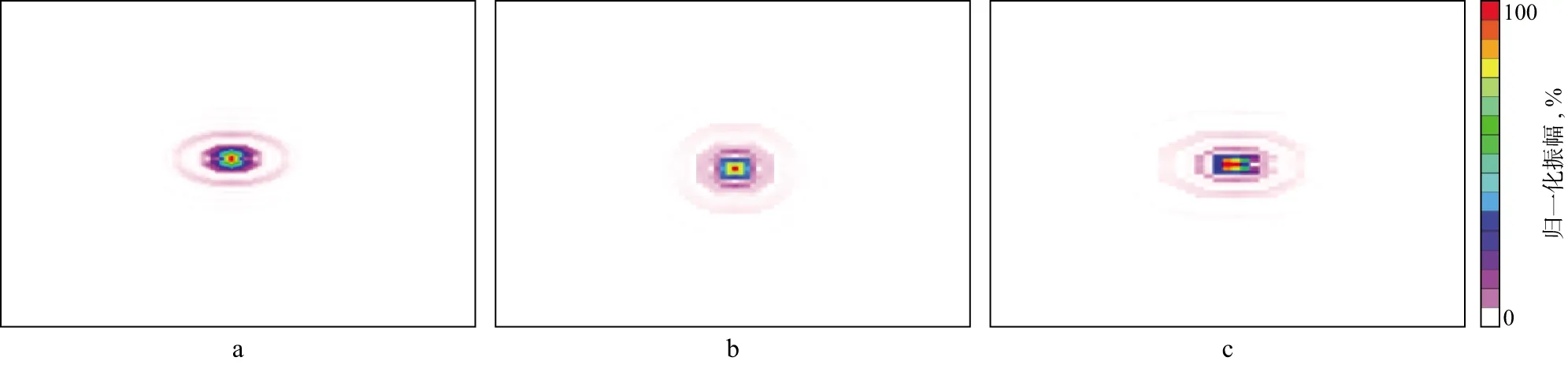

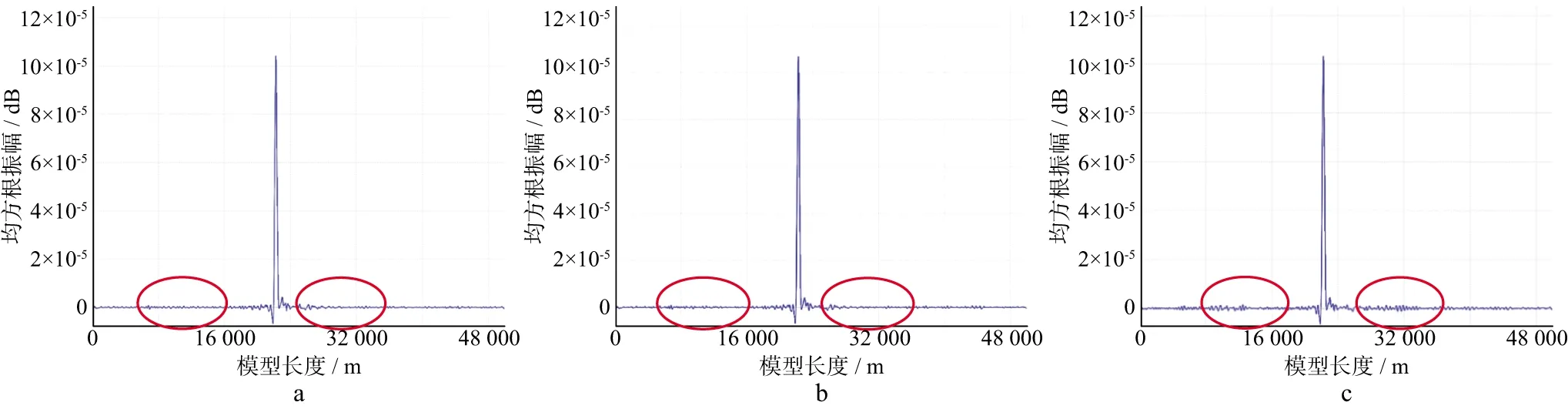

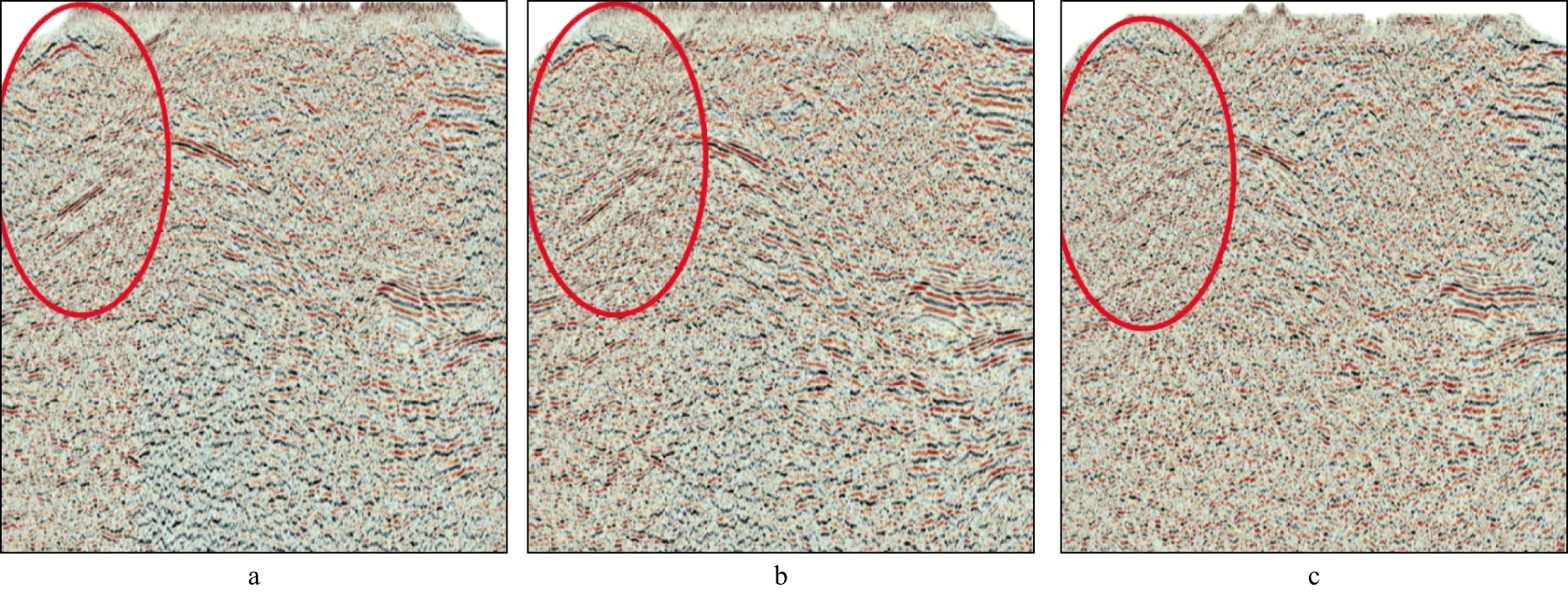

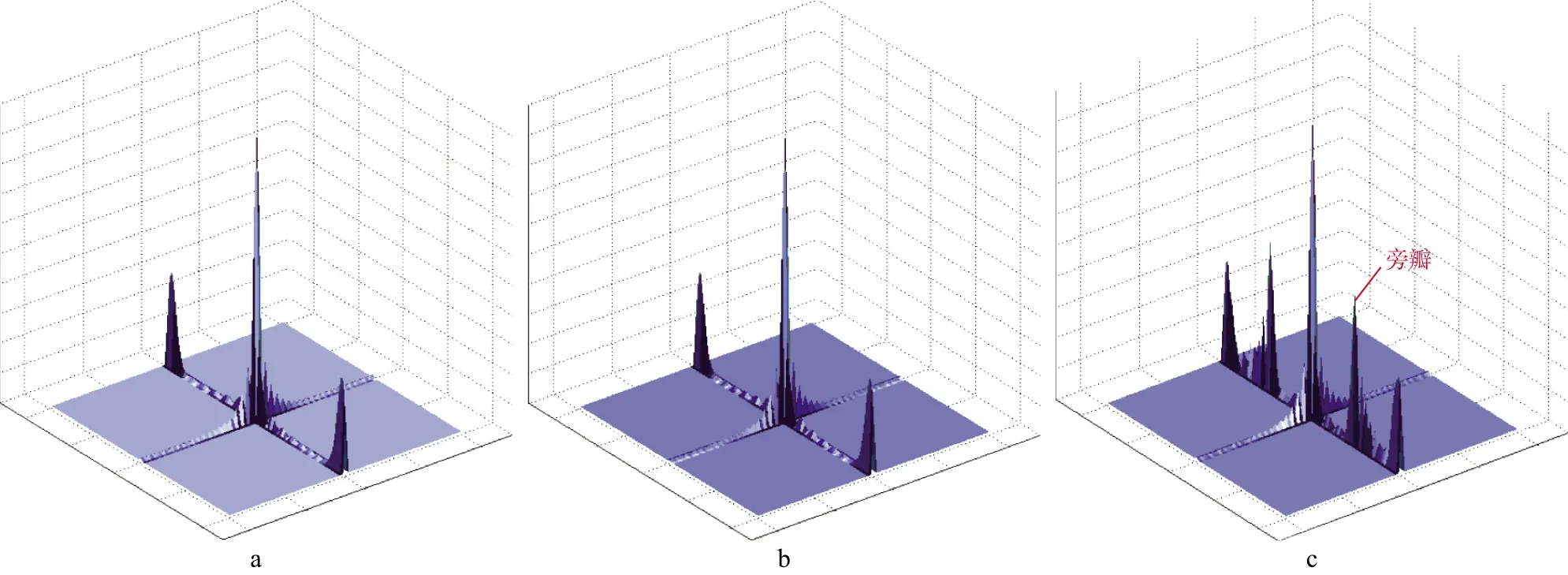

图7为不同接收线距观测系统聚焦效果分析图。

由图7可见,随着接收线距的减小,聚焦效果越来越好,接收线距在100m以下变化趋势减缓,超过150m后偏移噪声严重。图8为不同接收线距聚焦分析的分辨率曲线。由图8可见,不同接收线距的分辨率曲线变化差异较小,但200m时开始出现旁瓣现象,这意味着成像效果变差(地震剖面上会产生噪声),聚焦性变差,所以150m接收线距较为合适。

图7 不同接收线距的双聚焦分析结果a 100m(聚焦度为58.87%); b 150m(聚焦度为57.51%); c 200m(聚焦度为56.97%)

图8 不同接收线距聚焦分析的分辨率曲线a 100m;b 150m; c 200m

2.2.2.2 接收线距对逆时偏移剖面的影响

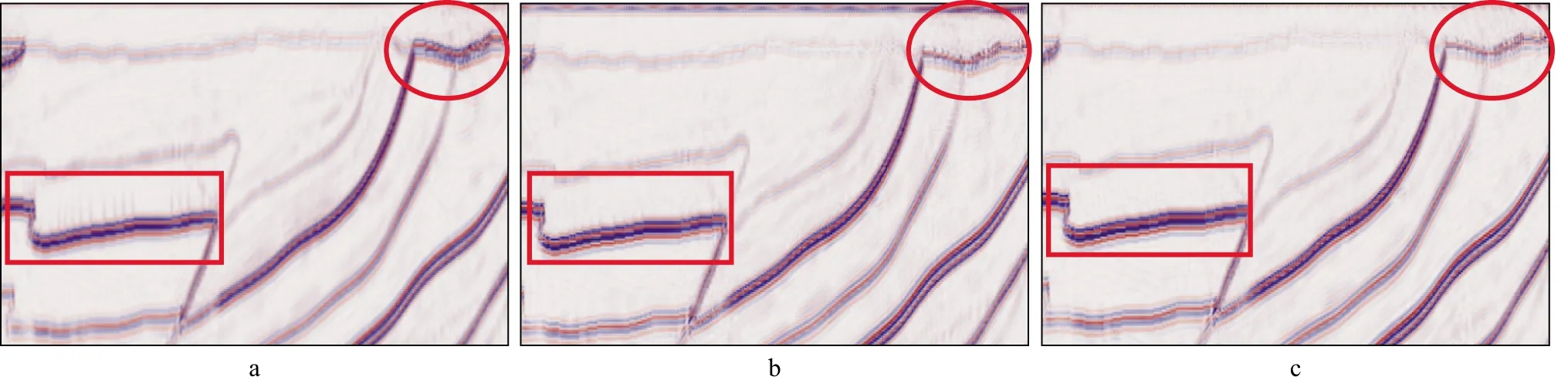

图9为不同接收线距的叠前逆时偏移剖面(局部放大)。由图9可以看出,随着接收线距增加(横纵比变大),剖面信噪比变高,深层同相轴变得清晰(图中红色方框所示),但浅层信号变弱(图中红色椭圆所示),总体来看150m接收线距剖面质量相对较好,我们认为150m接收线距最优,200m接收线距次之。

图9 不同接收线距的叠前逆时偏移剖面(局部放大图)a 100m;b 150m; c 200m

2.2.2.3 接收线距对成像信噪比的影响

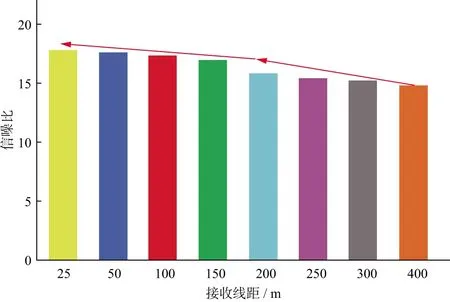

从信噪比分析来看(图10),随着接收线距的逐渐减小,剖面信噪比越来越高,但信噪比的增加与接收线距减小不是单纯线性关系,在150m以下变化趋势减缓。综合考虑性价比,150m接收线距比较合适。

图10 不同接收线距剖面的信噪比分析

最终对影响观测系统成像的参数进行排序,线距敏感性大于点距。

通过基于模型的逆时聚焦分析和叠前偏移成像效果分析,得出如下结论:

1) 道距为25m时有利于获得较好的偏移成像效果;

2) 接收线距过小时深层同相轴不清晰,剖面信噪比较差,接收线距过大时浅层同相轴不清晰,所以150m接收线距最优,200m接收线距也可接受,如选择150m接收线距,在条件允许的情况下,建议将接收线数扩大到40线;

3) 炮线距为50m时较为合适,综合考虑继续减小炮线距所带来的效果优化和由此成倍增加的采集成本,认为50m炮线距是比较合适的选择。

3 基于实际数据的观测系统评价技术

准噶尔南缘山前带地质构造复杂,横向变化剧烈,是地震勘探的难点区域之一,基于数据驱动的高密度观测系统优化方法,从实际采集数据出发,分析不同面元、道距、炮线距、接收线距、接收线数等采集参数的实际资料叠前偏移成像效果,分析对目的层成像质量影响较大的观测系统参数,为高密度观测系统设计提供优化方向,弱化对成像质量影响较小的采集参数,重点加密或加强能提高资料品质的采集参数,为后期山前带地震勘探提供参考依据,经济高效地提高山前带地震采集质量。

3.1 MQ地区高密度三维观测系统采集后评估分析

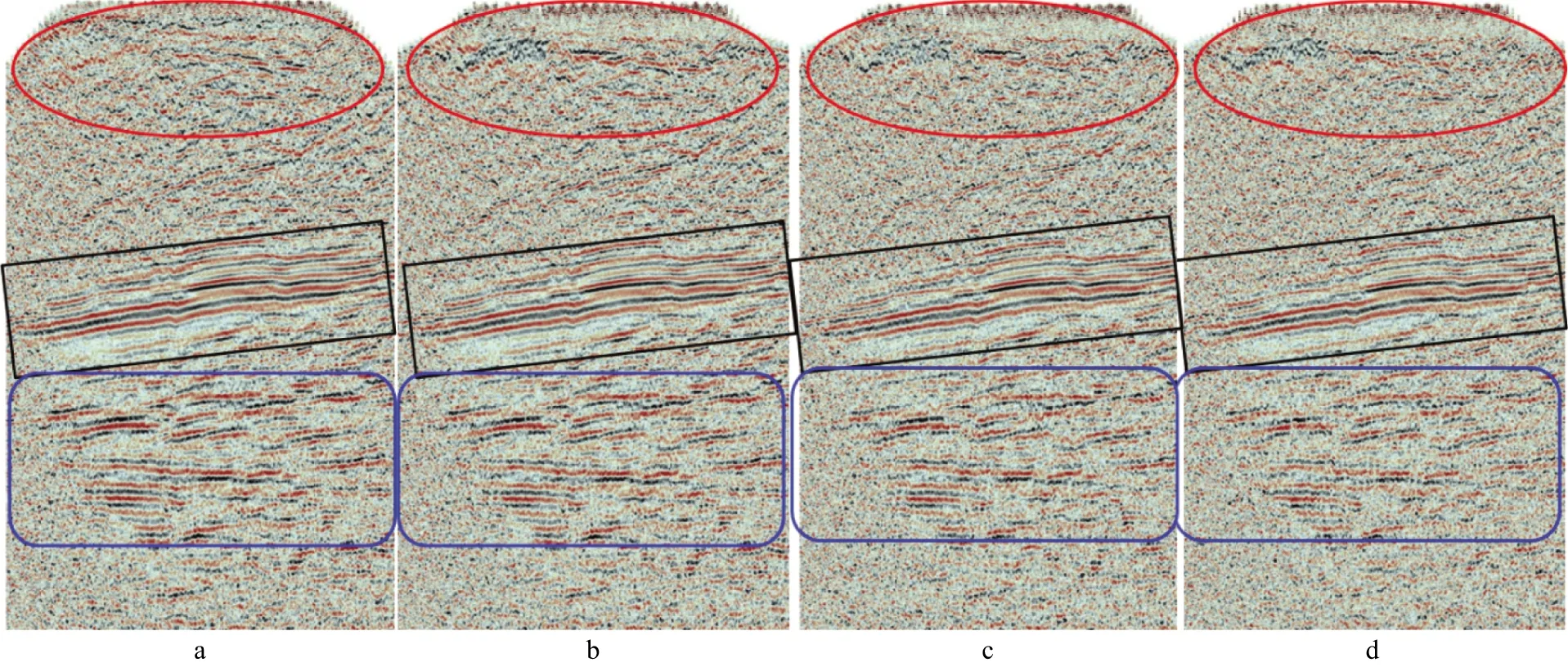

在MQ山前带工区,通过抽稀炮排,对比不同炮线距叠加剖面效果(图11),炮线距对成像质量影响巨大:当炮线距大于100m时,剖面浅、中、深层质量都变差,说明炮线距是影响本地区成像质量的关键,且炮线距不宜大于100m。要提高深层成像质量,炮线距在50~100m较为合适。固定接收线数、抽稀接收线距可以看出,200m比400m接收线距剖面质量稍好,但600m接收线距剖面浅层与深层同相轴的连续性与信噪比明显变差(图12),因此,该工区接收线距不能大于200m。该结论与基于叠前偏移成像的观测系统优选评价结果一致,较好地验证了地震采集观测系统评价思路的准确性。

图11 横向上不同炮线距叠加剖面a 50m; b 100m; c 150m; d 200m

图12 纵向上不同接收线距叠加剖面a 200m; b 400m; c 600m

3.2 MC工区高密度三维观测系统采集后评估分析

对比抽稀炮点和抽稀炮排后的叠加剖面和聚集度可知,炮排距对地震资料信噪比的影响较炮点距更大(图13、图14)。目前三维地震采集的道距和炮点距基本达到相同的级别,相对来说炮排距常大于100m,因此为提高采样密度,观测系统设计时考虑减小炮排距,获取更好的成像效果。也表明相同炮密度的情况下,纵横向炮点距尽可能接近或相等,炮线网格越接近正方形,成像效果越佳。

图13 不同炮线距叠加剖面a 抽稀炮点的叠加剖面(炮排距150m,炮点距100m,覆盖次数180次,道密度57.6×104道/km2); b 原始参数叠加剖面(炮排距150m,炮点距50m,覆盖次数360次,道密度115.2×104道/km2); c 抽稀炮排的叠加剖面(炮排距300m,炮点距50m,覆盖次数180次,道密度57.6×104道/km2)

图14 不同炮线距聚焦度a 抽稀炮点(聚焦度23.43%); b 原始炮密度(聚焦度25.39%); c 抽稀炮排(聚焦度14.58%)

4 应用效果分析

4.1 新老剖面效果对比

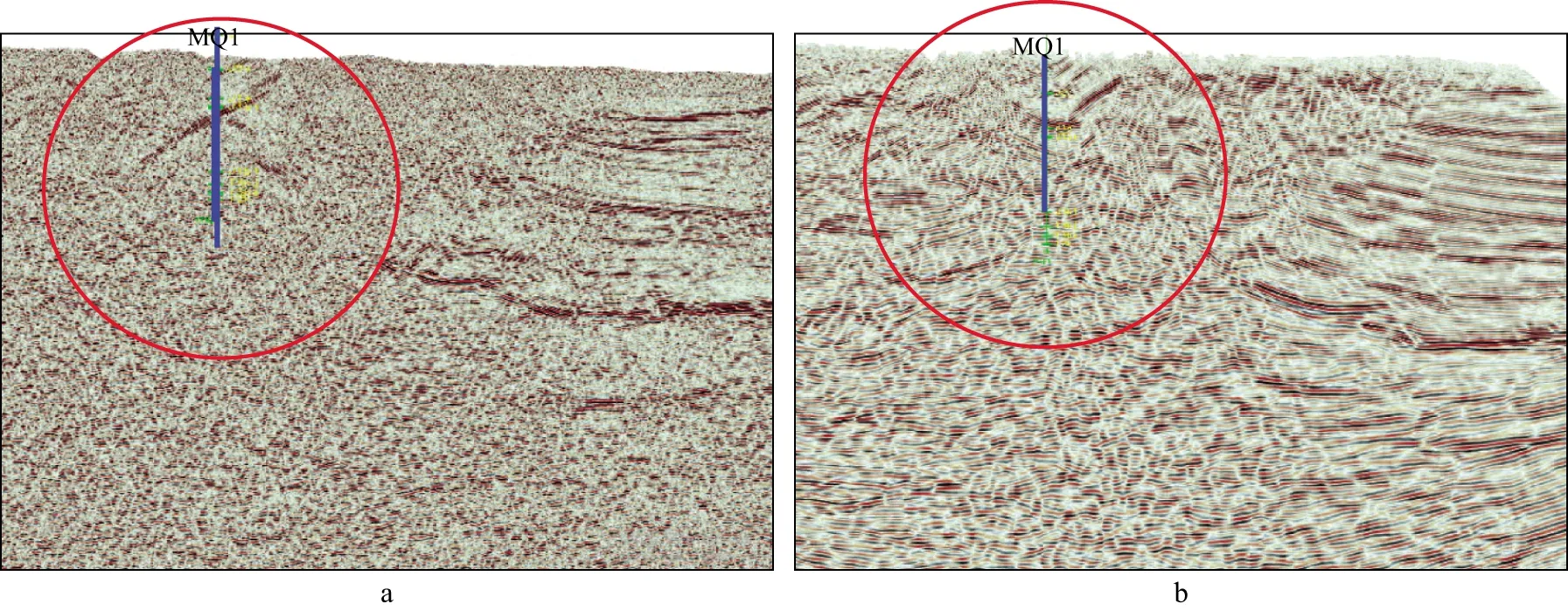

在MQ地区采用本文方法得到的新三维地震资料质量改善明显,地震剖面成像效果明显提升,整体上取得了好的攻关效果,推覆体主体部位的地震成像改善也非常明显,有利于完成地质任务。与二维地震资料相比,MQ山前带三维高密度地震成像效果大幅提升,完全颠覆了之前对MQ1井构造的认识(图15)。

图15 MQ地区老二维地震偏移剖面(a)和新三维叠前偏移剖面(b)

4.2 MQ1井三维应用效果

通过露头、钻井、地震、非震等资料联合解释,建立了MQ山前带新的构造格架模型。新发现多个圈闭,圈闭资源量达到千万吨。在弱变形楔入区和下构造层背形形态发育区部署了2口井。

5 结论及建议

针对准南“三复杂”勘探难题,总结形成了一套适应山前带高密度观测系统的评价方法,综合利用综合质量因子、逆时聚焦、逆时偏移成像、数据驱动等4种评价手段,对基于叠前偏移成像论证观测系统方法进行完善与补充,并在准南山前带获得较好的成像效果。通过研究探索,得出以下结论:

1) 通过理论模拟与实际资料处理相结合,得到影响成像质量的观测系统敏感参数排序,即线距敏感性大于点距的敏感性。在目前的山前带攻关中,相对于点距而言,线距还是过大,所以减小线距较减小点距能有效改善地震资料品质,但考虑成本因素,炮线距和接收线距的选择应适当减小,线网格应尽量接近正方形,减小波形畸变,纵横向压噪一致。

2) 形成了基于叠前偏移成像的高密度观测系统分析评价技术,与基于叠前偏移成像质量与理论的综合质量因子分析结论一致,较好地评价优选高密度三维观测系统参数,对于复杂构造的深层成像具有较好的成像效果。

通过采用基于叠前偏移成像的准南山前带高密度观测系统分析评价方法,完善形成对“三复杂”山前带观测系统设计优选的方法,为提高复杂山前带地震数据成像精度提供指导,可以在其它山前带工区推广应用。针对复杂山前带构造的地震勘探,建议“缩网格、增密度、降组合、增覆盖”,利用小道距、小炮距,有效增加道密度信息,进一步提高复杂山前带构造成像精度。