山东省滕州市荆泉水源地岩溶塌陷调查研究

2022-09-28潘继明荣晓伟常杰林波

潘继明,荣晓伟,常杰,林波

(1.山东省煤田地质局第一勘探队,山东 青岛 266427;2.山东省地质科学研究院,山东 济南 250013;3.山东省地质测绘院,山东 济南 250002)

0 引言

我国地域广阔,地理条件复杂,岩溶塌陷频发,对工程建设项目和群众生命财产安全有重要影响。专家学者针对不同区域的岩溶塌陷进行了研究分析,对岩溶塌陷的发育特征和发生机制进行研究。岩溶塌陷影响因素有可溶岩性质、覆盖层条件、含水结构、岩溶水位与基岩面关系等,不同因素的共同作用也会造成岩溶塌陷的不同机理[1-7]。

滕州市城市供水水源地——荆泉水源地位于山东省滕州市东北部,2015年6月以来,在其范围内的东郭镇杨明庄村、罗庄村及俞寨地连续发生塌陷,对当地群众生命财产安全、地下水水质、道路交通等方面造成了一定影响[8]。调查该区域的岩溶塌陷情况,总结岩溶塌陷的规律和机制,对保护该区域群众生命财产安全和工程道路具有重要意义。

本文对滕州市荆泉水源地岩溶塌陷区域地质环境条件及岩溶塌陷灾害发育现状、分布规律、揭示岩溶塌陷发生的机制进行归纳研究,针对岩溶塌陷区域划分进行易发性评价,并提出岩溶塌陷相关防治措施。

1 研究区概况

研究区位于滕州市境内东北方向,周围三面环山,中间低洼,开口于西南部。地形东北高,西南低,略向西南倾斜,地面标高80~129m,西南部耿楼一带为最低点。地貌类型为冲积—洪积山前倾斜平原。地势平坦,微向西南倾斜,河流多次堆积而成,由砂质黏土、黏质砂土、中细砂及粗砂夹砾石组成。滕州市境内河流属淮河流域南四湖水系,主要河流为城河,该河从研究区东南部流过。地处暖温带半湿润大陆性季风气候区,四季分明,雨量充沛,光照充足。

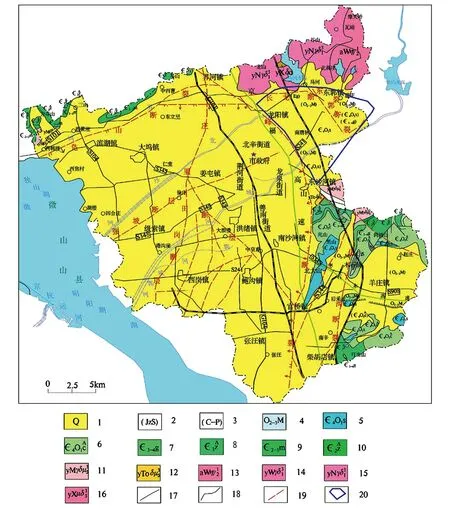

研究区位于华北陆块鲁西隆起区,构造比较复杂,峄山断裂将其分为东、西两部分:西部为滕州断凹,其内发育着不同方向和规模的断层和背向斜;东部为山亭断凹的西部边缘。境内断裂构造较为发育,以正断层为主,逆断层较少(图1)。区域地层主要为古生代寒武系和奥陶系,石炭—二叠系、中生代侏罗系均隐伏于第四系之下,第四系广泛发育。

1—第四系;2—隐伏侏罗纪淄博群三台组;3—隐伏石炭—二叠系;4—奥陶纪马家沟群;5—寒武—奥陶纪九龙群三山子组;6—寒武纪九龙群炒米店组;7—寒武纪九龙群崮山组;8—寒武纪九龙群张夏组;9—寒武纪九龙群馒头组;10—寒武纪长清群朱砂洞组;11—花岗闪长玢岩;12—石英闪长玢岩;13—二长花岗岩;14—斑状中粒花岗闪长岩;15—中粒花岗闪长岩;16—石英闪长岩;17—断块分界线;18—地层界线;19—断层;20—研究区范围图1 研究区区域地质构造图

2 研究区岩溶塌陷发育特征

2.1 发育概况

根据研究区的调查统计(图2),查明该区域内岩溶塌陷坑有11处(包括村民自行回填6处或未做特殊处理的5处),塌陷坑总面积552.35m2(已回填塌坑面积455.42m2),岩溶塌陷隐患点(地表已变形但暂未形成塌陷坑)34处,总面积1361.78m2,以及根据物探工作推测的岩溶塌陷隐患点(表1)。调查区内岩溶塌陷按塌陷时期属现代塌陷,人为塌陷,抽汲岩溶地下水塌陷,碳酸盐岩类塌陷,盖层结构为土层塌陷[9]。

表1 研究区岩溶塌陷基本情况一览表

1—研究区范围;2—岩溶塌陷坑编号及位置;3—岩溶塌陷隐患点;4—物探区范围;5—物探剖面线及编号图2 研究区地面塌陷平布分布图

2.2 时空分布规律

通过对区内已有塌陷点资料分析,本研究区内岩溶塌陷灾害的发生在时间上具有突发性,在空间上具有隐蔽性,其分布上具有规律性。

针对区内2015年6—10月的岩溶塌陷情况进行总结归纳,累计产生塌陷坑11处(图3)。根据调查情况发现,塌陷主要集中发生旱季后期(6—7月)或者丰水期末期(9—10月),即塌陷发生在降雨期前农田大量灌溉之后或大雨量降水后,受到农业灌溉情况和降雨丰水期的短时间内的影响,塌陷的发生在一定时间程度上存在集中突发的情况。

图3 岩溶塌陷发生的时间分布图(2015年)

岩溶塌陷具有明确的地域性。发生岩溶塌陷的后大宫、杨明庄、罗庄及虺城店,均位于水源地径流区;且岩溶水开采水位降落漏斗区边缘和漏斗展布方向以漏斗中心呈放射状。

塌陷的发生与地层岩性结构及构造相关性较强。岩溶塌陷点及隐患点统计塌陷多发生在第四系厚度10~30m之间,从土层性质方面来说,砂层厚度较大时粉质黏土、黏土较易发生塌陷,随着砂层的逐渐变薄,发生岩溶塌陷的程度变缓。岩溶塌陷及隐患点的分布与下伏基岩的岩性密切相关,多发生在寒武—奥陶纪九龙群三山子组白云质灰岩、石灰岩和马家沟群白云质灰岩、石灰岩分布区。下伏基岩断裂构造附近更容易形成岩溶塌陷,如杨明庄位于东郭断裂附近。俞寨、前梁、罗庄、后大宫及后荆沟是在峄山断裂及其衍生的次生断裂附近。

区内岩溶塌陷及隐患点的产生与地形和地表水体具有密切的关系,多发生在地形低洼及近河流附近。发生在河流阶地的岩溶塌陷及隐患点,占总数的81.48%,沿河床分布的塌陷,占总数的12.59%。

综上所述,研究区内的岩溶塌陷在时间上与降水和农田灌溉的季节性有关;空间上主要发生在水源地径流区,受地层构造和水位的影响。因此,对研究区的岩溶塌陷的形成机理分析应重点考虑地质、水文等因素的影响。

2.3 岩溶塌陷形态特征

岩溶塌陷的平面和剖面形态特征取决于岩溶裂隙发育特征状况,在不同方向和深度发育状况不同的岩溶裂隙会形成不同形态的塌陷坑,区内岩溶塌陷形态具以下特征:

研究区内岩溶塌陷塌坑平面形态多为圆形,塌陷深度0.5~7m,面积25~300m2不等。

在剖面上,塌陷后区内塌坑剖面形态一般呈直圆柱状(图4)。并且塌陷坑在不同时期的形态也不尽一致。有的塌陷坑在回填后,又会出现重复塌陷,塌陷坑周边就会在剖面上形成阶梯状地形。

1—粉质黏土层;2—粗砂层;3—黏土层;4—碳酸盐岩层图4 岩溶塌陷剖面特征示意图

3 岩溶塌陷成因分析

岩溶塌陷的产生大多具有隐伏性、突发性、多因素性、不确定性和模糊性的特点。岩溶塌陷的形成,一般来说,都要经过由溶洞—土洞—塌陷(土层塌陷)的过程。在塌陷形成的过程中,往往要受到多种因素的影响和作用,但总的来说,塌陷的产生都是发生在当致塌力(如土体自重、地下侧向渗透、岩土体空隙中正负压力等)超过抗塌力(如岩土体内聚力、地下水的浮托力等)的情况下。因此分析岩溶塌陷的形成条件及主要诱发因素研究是进行其防治的重要基础工作。就本研究区域而言,发育的浅层开口岩溶洞隙的存在、一定厚度的松散覆盖层及地下水位大幅下降是产生岩溶塌陷的基本条件。超采地下水是研究区内发生岩溶塌陷的主要因素。在枯水期农业上集中开采地下水进行农田灌溉及强降雨是产生岩溶塌陷的诱发因素。

上层盖层土体是影响塌陷的重要因素,其物理力学性质(含水率ω、孔隙比e、饱和度Sr等)、结构组成及厚度等都对岩溶塌陷的形成产生重要影响。本次工作对该地区的4个塌陷区和相邻的3个非塌陷区分别进行了工程地质钻探取样工作,并进行了物理力学指标测试(表2)。

表2 塌陷区及岩溶塌陷隐患区样品物理力学指标

据调查结果可知,研究区内岩溶塌陷上覆盖层土体结构主要为粉质黏土、中粗砂和黏土,上覆盖层土体均为多层结构,大量的工程实践证明,多元结构的盖层产生破坏的可能性大于一元结构的盖层[10]。区内土体的饱和度为69.0%~100%,能产生30~50kPa的真空负压效果。由于饱和度增加,一方面,土体的透气变差,有利于负压真空的形成,另一方面,使得土体黏聚力及内摩擦角减少,土体天然容重增加,导致抗塌力降低[11]。据初步统计,岩溶塌陷发生区域的土层厚度大多小于30m,原因主要是在相同的水文地质条件下,上覆土层的厚度越小,越有利于地下水对土体的潜蚀和掏空作用,从而使得土洞扩展到地表的进程缩短,使塌陷易于产生,相反土层厚度大,从土洞发育到塌至地面的时间也长,即形成地表塌陷坑的可能性变小。

另外,地下水水位起落变化是产生塌陷的主要动力来源,也是其形成的关键。造成水位变化的主要影响因素有降雨的减少和开采量的逐步增加。据长期监测(枣庄市地质环境监测站)和调查资料分析显示(表3,图5),2008—2010年、2012—2015年地下水水位呈下降状态,2006年均水位为72.539m,到2014年下降至68.047m,下降了4.492m。据2015年水位监测资料,区内第四系孔隙水从2015年6月份已被疏干,裂隙岩溶水水位仍呈下降状态,水位位于基岩面以下,至2015年6月岩溶塌陷开始出现,地下水位下降了14.97m。

表3 岩溶塌陷与开采量、地下水水位关系表

图5 岩溶塌陷与开采量、地下水水位关系图

对地下水开采量的增加是造成水位降低的主要因素,据收集资料(枣庄市地质环境监测站)2009年荆泉的水资源开采量为5.76万m3/d增加到2015年的8万m3/d(其中2012年开采量有所减少),随着开采量的逐年增加,造成地下水水位持续下降,至2015年6月,岩溶塌陷开始发生。与表2调查的岩溶塌陷情况相比,在开采井附近,发现塌陷点最为密集,因此可得出地下水的开采量增加会造成地下水位降低,与岩溶塌陷情况发生存在对应情况。即对地下水开采量的增加造成的水位持续下降是导致该区域塌陷点密集发生的一个主要因素。

此外,在枯水期农业上集中开采地下水进行农田灌溉及强降雨是产生岩溶塌陷的诱发因素。据调查发现,岩溶塌陷及岩溶塌陷隐患点多产生于地形相对低洼的农田,这是由于地形低洼处的农田灌溉及降雨,增加孔隙水补给、孔隙水向孔洞流动、地下水潜蚀作用增强,农田、村庄往往先于地形较高处塌陷;在地形较高处,降水及农田灌溉水流汇集不充分,孔隙水得到补给差,地表水与地下水的交替运动较差,出现塌陷的时间晚,次数也少,规模不大。

4 岩溶塌陷灾害易发性评价

4.1 评价因子选取

从上文岩溶塌陷的形成机理分析,塌陷产生与否主要取决于地质环境,包括岩溶发育程度、覆盖层特征、地下水动力条件、地质构造、基岩特性和地形地貌等。而人类工程活动主要体现在对碳酸盐岩地下水的开采方式和开采强度,它不过是形成岩溶塌陷的催化剂,在一定程度上促进或引发岩溶塌陷[12-14]。

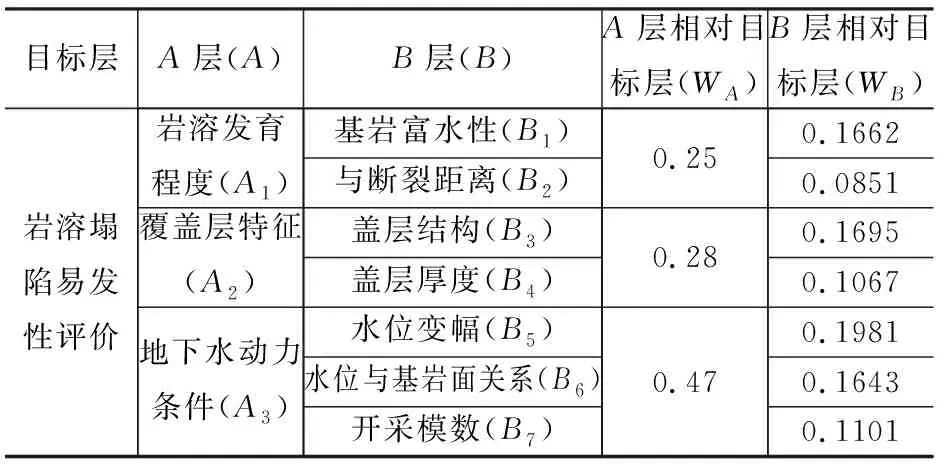

为了突出影响地灾易发性的主要指标,本次评价采用层次分析法对区内碳酸盐岩隐伏分布区进行易发性综合分区评价[15],并结合研究区域岩溶塌陷的实际发生情况和前文分析研究得到的结论,选取了岩溶发育程度、覆盖层特征及地下水动力条件作为评价指标,7种评价因子的等级指标和权重列于表4中。

表4 岩溶塌陷易发性评价因子权重一览表

权重的确定是判断矩阵的元素反映了研究者对影响因子之间相对重要性的认识。本次所选用的权重,均采用经验法和试算法确定,即先确定一套试算权重初值,选择一些塌陷程度不同的实例单元进行权重反演,若相差太大时,则再对权值进行调整,直到调试合理后方可作为计算权值。在本次评价工作中,对于基本条件层:WA={WA1,WA2,WA3},则有WA={0.25,0.28,0.47},对于因子层:WB={WB1,WB2,WB3,WB4,WB5,WB6,WB7},则有WB={0.1662,0.0851,0.1695,0.1067,0.1981,0.1643,0.1101}。于是得到某预测单元j评价预测集的计算模型:

Ej=WAAj=WBBj={e1,e2,e3,e4}

(1)

式中:e1,e2,e3,e4分别为岩溶塌陷非易发级(e1)、岩溶塌陷低易发级(e2)、岩溶塌陷中易发级(e3)、岩溶塌陷高易发级(e4)隶属度。

通过不同层次、不同影响因子的权重,以此来划分各影响因素对岩溶塌陷产生的影响程度和影响因素之间的组合效应,然后在确定各因子隶属度的基础上进行多因子综合,得到各单元的岩溶塌陷预测结果。

4.2 岩溶塌陷易发性评价结果

通过对评价因子的预测分析,并结合《滕州市荆泉水源地区域岩溶塌陷地质灾害调查报告》及《山东省枣庄市地质灾害核查报告》,生成岩溶塌陷易发性评价图(图6),从图中可以看出:划分岩溶塌陷高易发区(面积约24.03km2)、中易发区(面积约56.23km2)、低易发区(面积约33.70km2)、非易发区(面积约1381.04km2)4个区,岩溶塌陷的发生分布情况可体现出该易发性评价工作的可靠性。

1—非易发区;2—低易发区;3—中易发区;4—高易发区;5—岩溶塌陷图6 岩溶塌陷易发性分区图

5 岩溶塌陷防治措施

研究区过量开采地下水资源是引起该区域岩溶塌陷的主要因素,诱发因素有农田灌溉和降水。但考虑到岩溶塌陷的产生大多具有隐伏性、突发性、多因素性、不确定性和模糊性的特点,因此降低岩溶塌陷灾害的危害程度主要以预防为主,现主要提出以下几点防治措施:

控制地下水资源的过度开采。地下水资源的不合理开采使用是导致岩溶塌陷产生的最根本原因,因此合理规划地下水的开采是预防岩溶塌陷最有效的方法[16]。

在岩溶塌陷多发的地区,建议提前制定相应的应急预防措施,在有岩溶塌陷发生时降低对群众生命财产的影响。例如,雨季来临前,应提前做好岩溶塌陷易发区建筑物附近的排水工作;提前制定好计划和灾害应急处理方案科学合理的灾害应急处理等。

对岩溶塌陷区的房屋和变形地面进行监测预警。岩溶塌陷监测是在岩溶塌陷区域的长期观测,包括降雨量、岩溶地下水水位、涌水量、地表水水位和塌陷、地面变形、建筑物开裂变形位移等观测的基础上进行的,是长期观测的继续和扩展,对观测岩溶塌陷前的前兆现象的变化进行进一步分析,便于分析判断灾害的发生发展趋势,为及时采取应急措施提供科学依据[17-20]。

6 结论

(1)基本查明位于滕州市东北部荆泉供水水源地地质环境条件,具备发生岩溶塌陷的基本条件。研究区内发生岩溶塌陷的主要原因是过量开采岩溶水,诱发因素有农田灌溉和降水。

(2)研究区岩溶塌陷分布特征,发生于地势相对低洼,距河流较近的农田或村庄路;发生时间一般是枯水期至丰水期之间和丰水期后的地下水位变化剧烈期。

(3)运用层次分析法对该区域的岩溶塌陷情况进行易发性评价,将该研究区划分岩溶塌陷高易发区、中易发区、低易发区、非易发区4个区,岩溶塌陷的实际发生分布情况可体现出该易发性评价工作的可靠性。

(4)针对区内岩溶塌陷地质灾害的主要防治措施有控制规划地下水资源开采量,采取应急预防和监测预警措施。