水平井聚合物驱注采特征及井组效果影响因素分析

2022-09-28胡德鹏

胡德鹏

(1.中国石化河南油田分公司勘探开发研究院,河南南阳473132;2.河南省提高石油采收率重点实验室,河南南阳473132)

S 油田稠油资源具有储量规模大、油藏埋藏深、黏度范围广等特点。在发现初期,以定向井天然能量开发为主,局部井区开展了水驱开发试验。定向井注水开发过程中表现出以下突出问题:原油黏度大,单井产能低,需采用水平井增加产能;水油流度比大,注入水突进严重,波及系数较低,需采用化学驱改善开发效果。对于可流动稠油油藏,水平井聚合物驱可降低水驱指进,扩大波及体积并提高采收率。在加拿大、阿曼等地,水平井聚驱已应用的油田地下原油黏度达500~2 000 mPa·s[1-3],成功拓展了聚驱黏度的上限,并取得良好的增油效果,其他更高黏度的聚合物驱室内试验也取得了成功[4-6]。

公开资料表明,国内外对普通稠油Ⅱ类水平井天然能量开发后直接分年转注聚开发的相关研究较少,S 油田也仅有部分投注较早的井组注聚失效,注聚开发过程中适时动态管理缺乏可借鉴的实践经验。研究以S油田为代表,建立了简单快捷的见效时间判断标准及见效生产模式,并进行生产阶段划分及各阶段注采特征研究,明确了不同注入孔隙体积下措施内容,以指导注聚现场的高效管理。并进一步开展利用动态分析方法和油藏数值模拟手段等,明确了影响已转驱井组开发效果的主要因素,以指导下步转驱井组的优选。

1 聚合物驱实施简况

S 油田储层为中新世晚期的陆相砂岩为主的碎屑岩,受构造活动影响明显,为浅海潮控+古隆起控制的三角洲沉积。砂体沿古隆起周缘呈环带状分布,油田内部断裂不发育。岩石分选较好,磨圆较差,孔渗较好,孔隙度为23%~29%,渗透率为100 ~500 μm2,地下原油黏度在50 ~40 000 mPa·s。

2013年在地下原油黏度50 ~2 500 mPa·s 的天然能量开发井区,开展了4 井组水平井注聚开发试验,驱油剂及油藏的适应性较好,吨聚增油量高达140 t,聚合物驱增油效果显著。在此基础上,采用水平井排状井网分年将天然能量开发的水平井注聚开发,聚驱前井区含水在40%以下,采出程度在4%以下。自2016年起,聚驱产量占油田产量的60 %以上,聚合物驱是S 油田高效开发和提高采收率最关键的开发技术。截至2019年底,已实施聚驱井组134 个,累计注入孔隙体积0.25 PV,聚驱阶段累产油量290×104m3,阶段采出程度9.5%。

2 聚驱见效阶段划分

2.1 见效时间点确定

天然能量开发后直接转驱油井,转驱前含水较低,聚驱过程中可能存在无漏斗型的含水率变化曲线。见效时间点的判断,常利用水驱导数曲线开始下降的点为见效时间点或利用聚合物驱含水率变化曲线相对于水驱出现明显分叉,含水率差值大于1%的时间点为见效时间点[7]。S 油田聚驱井组较多,且不具备建立数值模型条件,现场井组管理很难使用上述方法,因此,探索从油井产状入手,建立更简单便捷的判断方法。

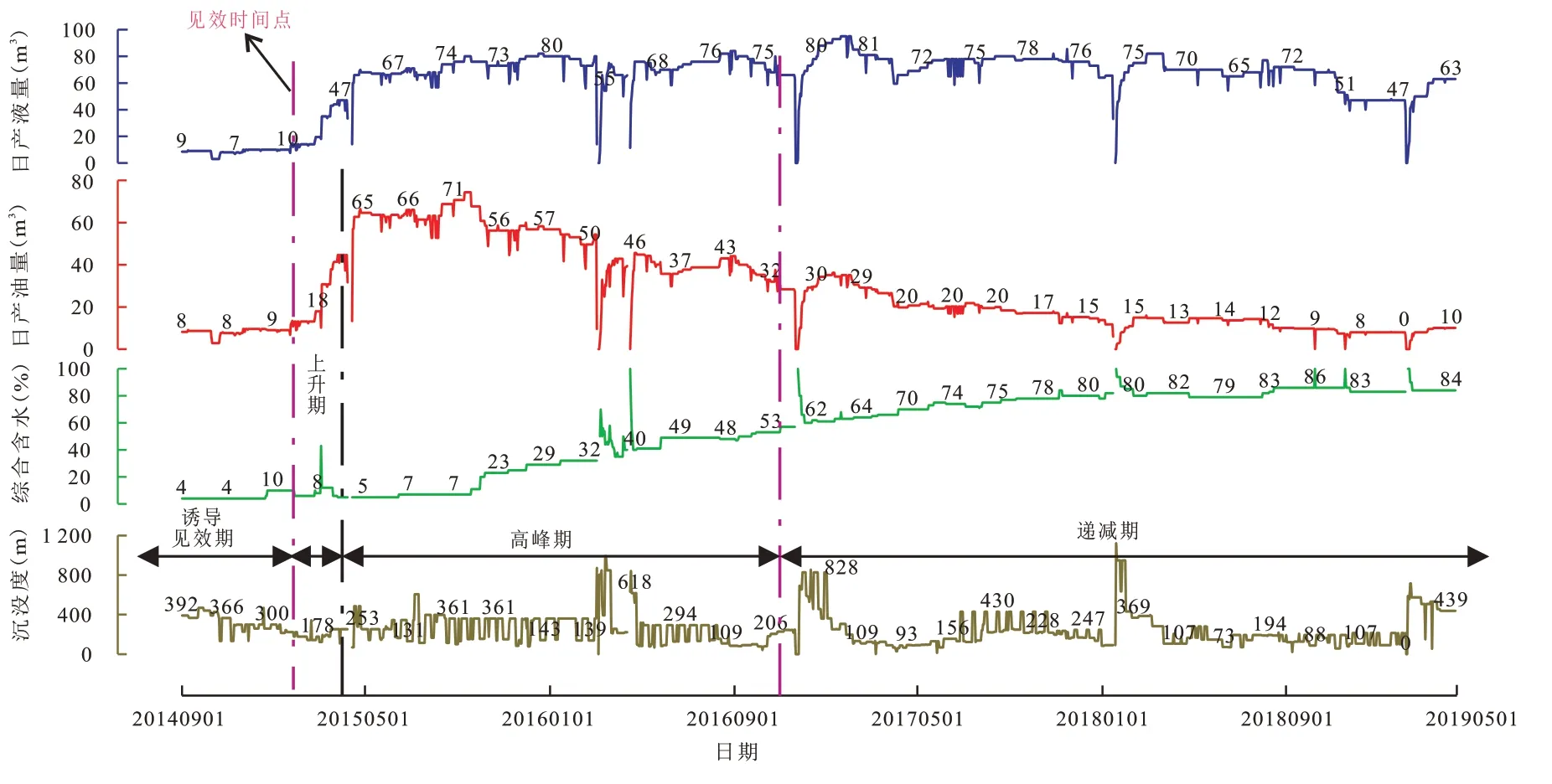

通过对S油田单井动态分析,油井聚驱过程中日产液量、日产油量有显著的变化,同时综合含水和沉没度也有其自身的变化规律,因此,可直接利用油井产状变化来判断聚驱见效时间点。油井见效时,无论转驱前综合含水高低,产状均有以下特征,日产液量和日产油量开始上升,综合含水不变或小幅下降,同时沉没度不变或者上升,并且该过程持续一段时间,该持续时间段的起点即为油井见效时间点(图1)。

图1 S1 井见效生产阶段划分Fig.1 Division of effective production stages of Well-S1

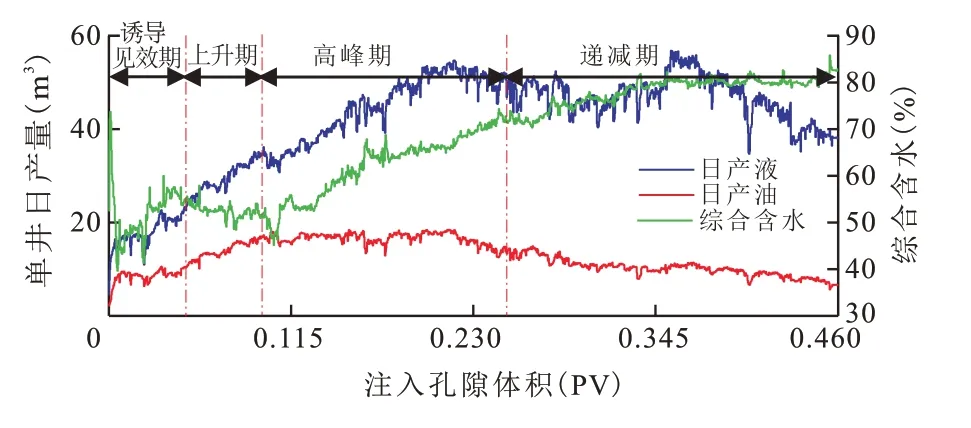

2.2 见效阶段划分

根据聚驱采油井产量和含水变化特征,将油井聚驱阶段分为诱导见效期、上升期、高峰期和递减期(图1),将注入阶段分为诱导见效期注入阶段、主导见效期注入阶段和后续见效期注入阶段,注采阶段的对应及产油含水的变化特点见表1。

表1 S油田聚驱见效井各生产阶段日产油、含水变化特点Table 1 Characteristics of daily oil production and water cut in each production stage of polymer flooding effective wells in S Oilfield

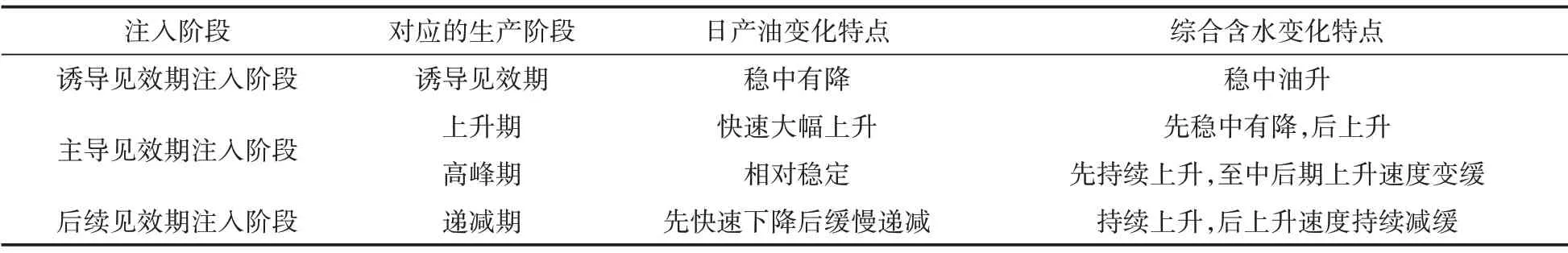

聚驱油井一般在累计注入0.05 PV 开始见效,0.1 PV 进入高峰期,0.25 PV 进入递减期。高峰期产油倍数为见效前3倍左右,高峰期产量占聚驱阶段产量的60%左右(图2)。

图2 S油田聚驱油井见效生产模式划分示意图Fig.2 Division of effective production modes of polymer flooding wells in S Oilfield

3 不同阶段注采特征分析

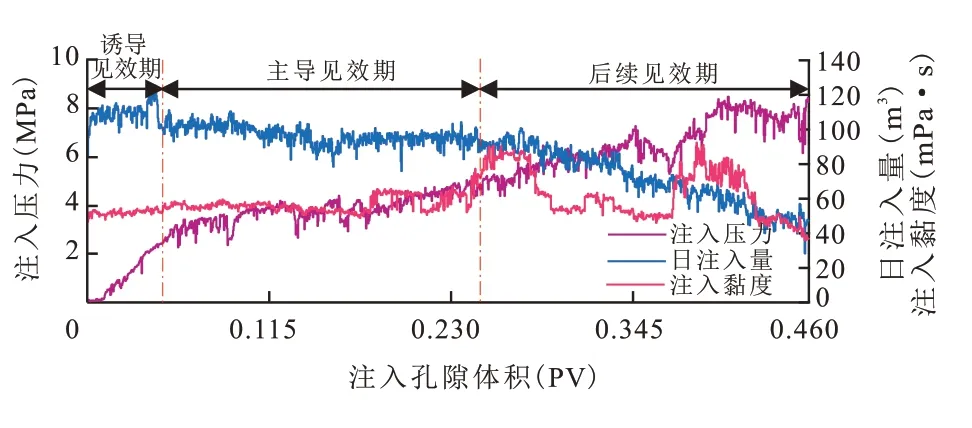

3.1 聚合物驱注入特征

聚合物驱注入特征主要由注入压力和注入能力的变化来体现。注入量是体现注入能力最直接的指标,辅助以注入黏度的变化就能有效地反映注入井的注入能力。因而,研究从注入压力、平均单井日注入量及注入黏度的变化来表征聚合物驱的注入特征。

3.1.1 注入压力的变化

注聚合物前油井地层压力水平低,注入井开始注入至注入0.01 PV 时,主要以填补亏空为主,注入压力仅0.08 MPa 左右。注入0.01 PV 聚合物后,聚合物溶液在大中孔道中吸附捕集,注入井周围油层流体的渗流阻力增加,导致诱导注入阶段后期注入压力急剧上升。

累计注入孔隙体积达0.05 PV 后,近井地带的聚合物吸附达到平衡,并且高渗井段驱替系统逐渐形成,低渗井段开始吸水,注入压力缓慢上升,聚合物在油层中的传播能力好,未发生大规模堵塞,注入压力在2.28 ~4.83 MPa。累计注入孔隙体积达0.25 PV后,聚合物在油层中开始堵塞,传播能力变差,注入压力持续上升,并在累计注入0.36 PV 后堵塞加剧,末期注入压力高达8.27 MPa(图3)。

图3 注入孔隙体积与注入压力和注入能力的关系曲线Fig.3 Injection pressure and daily injected volume at different injected pore volumes

3.1.2 注入能力的变化

诱导见效期注入溶液以填补亏空和进入大中孔道为主,注入能力好,单井日注入量达110 m3。在累计注入孔隙体积达0.12 PV 以前,高渗层段油墙逐渐形成,低渗层段开始吸液,注聚井注入能力较好并相对稳定,日注入量在105 m3左右。在累计注入孔隙体积达到0.12 PV 以后,低渗井段吸液能力开始下降,注入井注聚能力开始缓慢下降,日注入量在95 m3左右,注入井开始出现欠注现象。

累计注入孔隙体积达0.25 PV 以后,聚合物在油层中开始出现堵塞并加剧,注入能力持续下降,在累计注入0.40 PV 时注入能力下降至阶段初期的52 %左右,日注能力仅52 m3,欠注现象严重(图3)。

3.2 聚合物驱采出特征

3.2.1 产液能力的变化特征

聚驱采油井由诱导见效期至主导见效期的高峰期,驱替系统逐渐建立完成,液量快速上升,全面进入高峰期后,处于相对稳定的驱替体系下,高渗透和低渗透层段油层产液能力均得到较好的发挥,单井产液能力高达55 m3/d,随着进入高峰期中后期低渗层段产液能力变差,注入能力的下降,产液能力稳中有降。

在后续见效阶段,注入井注入能力持续下降,但在阶段初期地层压力保持在一个相对较高的水平,驱替界面靠近井筒附近,产液能力有所回升。随着注入井高渗层段吸水能力的持续下降,油井产液能力也随之持续降低,单井产液能力降至40 m3/d(图4)。

图4 注入孔隙体积与产量和含水的关系曲线Fig.4 Oil production and water cut at different injected pore volumes

3.2.2 产油能力和含水的变化特征

聚驱采油井含水变化呈四段式变化,诱导见效阶段综合含水快速上升,上升幅度高达10%左右;主导见效阶段的上升期至高峰期初期含水相对稳定,稳中有降;完全进入高峰期至递减期初期含水持续上升,且上升速度相对较快,上升幅度在23%左右;进入递减期中后期含水缓慢上升且上升幅度较小(图4)。

产油能力呈五段式变化,诱导见效期油井产油能力相对平稳。油井进入主导见效期后,在上升期聚驱产油能力快速上升,在到达高峰期后趋于相对稳定,在高峰期后期产油能力开始下降进入递减期。在递减期后期,产油能力下降速度变缓直至油井聚驱开发结束(图4)。

3.3 不同注入孔隙体积下措施目的及内容

累计注入0.05 PV 以内措施目的以完善注采井动态对应关系、提高低渗段注采能力和调配促使油井见效为主,措施内容包括完善注采井网、高渗层调剖、低渗层油层改造、注采井动态调配等。

累计注入0.1 PV 以内,措施目的以促使未见效井见效、已见效井及时进入高峰期为主要目的,措施内容包括对未见效井提液引效,已见效井保证注采能力并及时提液[8]。

累计注入0.25 PV 以内,措施目的以延长高峰期持续时间为主,措施内容包括平衡注聚、水平段均匀吸水、防止聚合物窜流、提高物性较差层段的注采能力、促使弱势方向见效、控制聚窜、动用低渗层段、稳油控水、提液充分发挥聚合物驱的增油作用等[9-11]。

累计注入0.25 PV 以后,后续见效期以延长聚驱增油降水效果为主,措施内容包括降压增注、调剖、堵水、调配分注和追加段塞[12-13]。

4 影响聚驱井组开发效果的主要因素

S 油田水平井聚合物驱油井见效类型主要为先见效后见聚,高峰期持续时间505 d 左右,高峰期产油倍数4.6 倍,高峰期产量占油井聚驱阶段累产的60%,聚驱增油效果显著,聚驱开发取得了较好的开发效果。但在聚合物驱开发过程中存在以下突出问题:①单向井比例高,注采井网不完善;②地层压力水平低,部分注入井长期无注入压力或注入压力低;③部分井投产即见效,高峰期生产时间短;④原油黏度大于1 600 mPa·s 井区原油流动性差,油井见水早;⑤古隆起附近井组注采能力差,聚驱增油效果差。

为保证下步转驱井组取得预期的开发效果,开展了影响聚驱井组开发效果的主要因素研究。在聚合物驱油过程中,影响驱油效果的因素众多,主要包括储层条件、原油黏度等油藏地质因素和转驱时机、注采参数等开发生产因素[14-17]。研究主要从已开展的聚驱井区的油藏条件和聚驱过程暴露出的突出问题出发,评价这些因素对聚驱井组开发效果的影响,以指导下步转驱井组的筛选。

要明确各种因素对聚合物驱效果的影响,需分区分类对已实施聚驱井组开展聚合物驱有效性评价和聚合物驱效果的技术评价。聚驱现场常利用注入压力、注入能力和见效时间等指标评价聚合物驱有效性。利用增油量、提高采收率、吨聚增油等指标进行聚合物驱效果的技术评价。

对见效较好的区域,聚合物驱适应性较好,主要进行聚合物驱效果的技术评价,而对于见效差的区域,还需对聚合物驱的有效性进行评价。

4.1 油藏地质因素

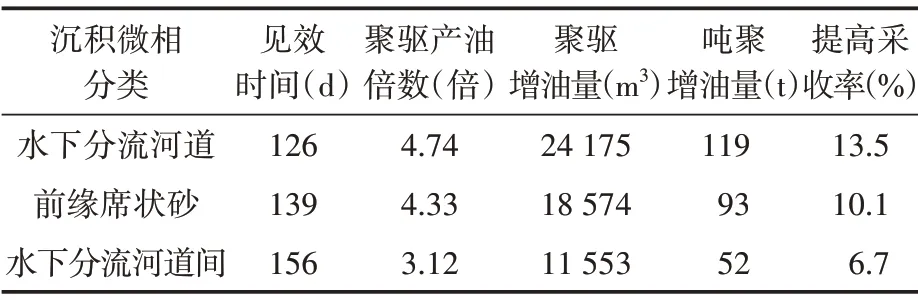

4.1.1 沉积微相影响

在S油田聚驱井区,已完钻水平井仅进行岩性测井,水平段在600 m 左右,砂厚及物性变化快,因此,以微相变化来开展岩性及物性对聚驱效果的影响研究[18-19]。聚驱井区依次发育水下分流河道、前缘席状砂和水下分流河道间,对应的砂体厚度依次由厚变薄,物性由好变差。油层条件的差异直接导致油井见效时间的长短,聚驱阶段增油量、吨聚增油和提高采收率的差异。

由水下分流河道、前缘席状砂到水下分流河道间,见效时间随物性厚度的变差而逐渐增长。位于水下分流河道、前缘席状砂的油井,聚驱开发均能取得较好的开发效果,聚驱产油倍数在4.3倍以上,吨聚增油量在90 t以上,提高采收率幅度在10%以上。而水下分流河道间油井,由于聚合物驱有效性差,导致增油效果变差,仅为水下分流河道的50%左右(表2)。

表2 不同微相井区油井主要开发指标对比汇总Table 2 Comparison of main development indexes of oil wells in well areas with different microfacies

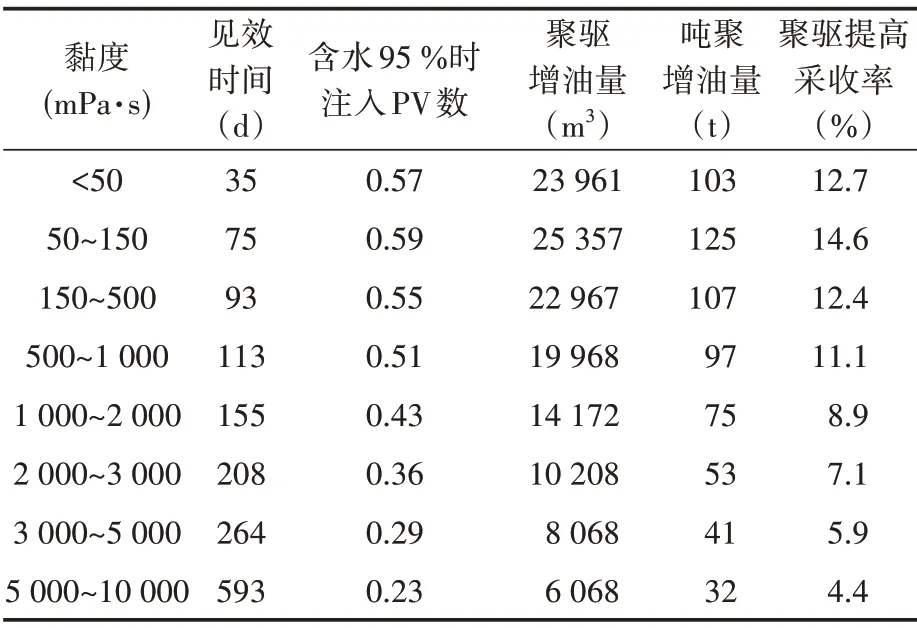

4.1.2 原油黏度的影响

聚合物驱主要是通过改善油水流度比、扩大波及体积,从而提高原油采收率。聚合物溶液地下黏度与地层中原油黏度的比值越大,聚驱提高采收率幅度越高,但原油黏度太高,不利于聚合物驱油作用的发挥[20-21]。

注聚开发至含水95%时,黏度50~150 mPa·s 的油井,注入孔隙体积达0.59 PV,而150 ~10 000 mPa·s的油井见水时间随黏度增加而提前,吨聚合物增油及聚驱提高采收率随黏度增加而降低。在原油黏度2 000 mPa·s以下井区,吨聚增油量在75 t以上,聚合物驱能取得较好开发效果。黏度在2 000 ~10 000 mPa·s井区,聚驱有一定的增油效果,但效果变差,特别5 000 mPa·s以上井区,增油幅度有限,聚合物驱有效性较差,吨聚合物增油仅32 t,阶段采收率仅4.4 %(表3),不适宜注聚开发。

表3 不同原油黏度井区已见效油井产油量对比统计Table 3 Comparison of oil production of effective oil wells in well areas with different crude oil viscosity

4.1.3 古隆起的影响

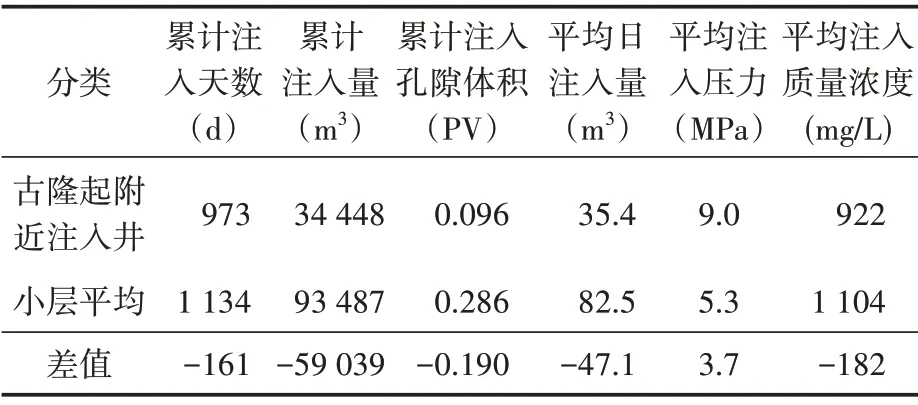

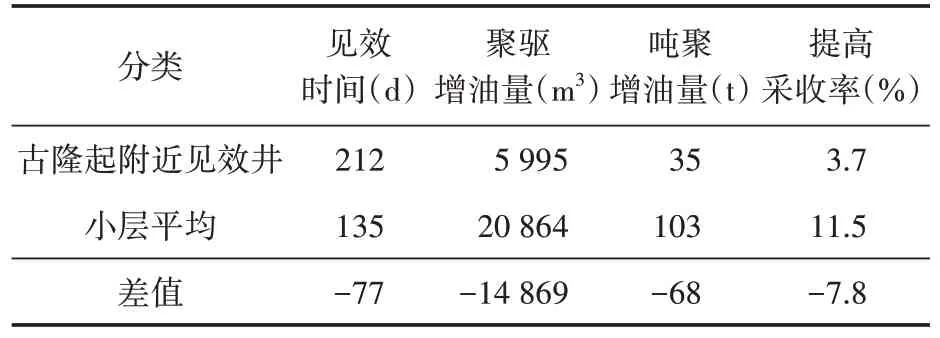

聚驱开发的主要油层均沿着古隆起呈环带状连片分布,在古隆起附近井区,聚驱过程中注入井表现出压力上升快,注入压力高,注入能力低注采能力差的特点。古隆起附近注入井日注入能力仅为小层的43 %,而平均注入压力则比小层高3.7 MPa(表4)。附近油井更难见效聚驱效果,见效时间较小层平均晚77 d,增油量仅为小层平均的29%,提高采收率幅度低7.8 %(表5)。古隆起附近井区,聚合物驱有效性和聚驱增油效果均差,不适宜注聚开发。

表4 典型井区注入井累计注入状况统计Table 4 Accumulative injection status of injection wells in typical well areas

表5 典型井区油井与小层聚驱效果对比统计Table 5 Comparison of polymer flooding effects between oil wells in typical well areas and wells in single layer

4.2 开发生产因素

4.2.1 井网完善程度的影响

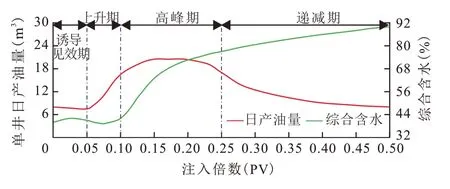

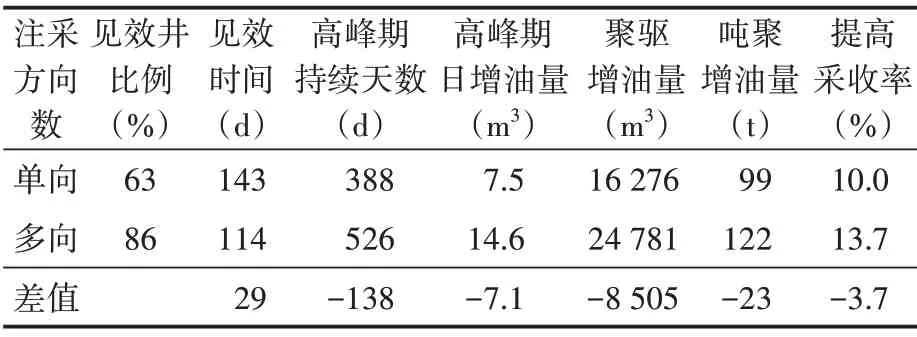

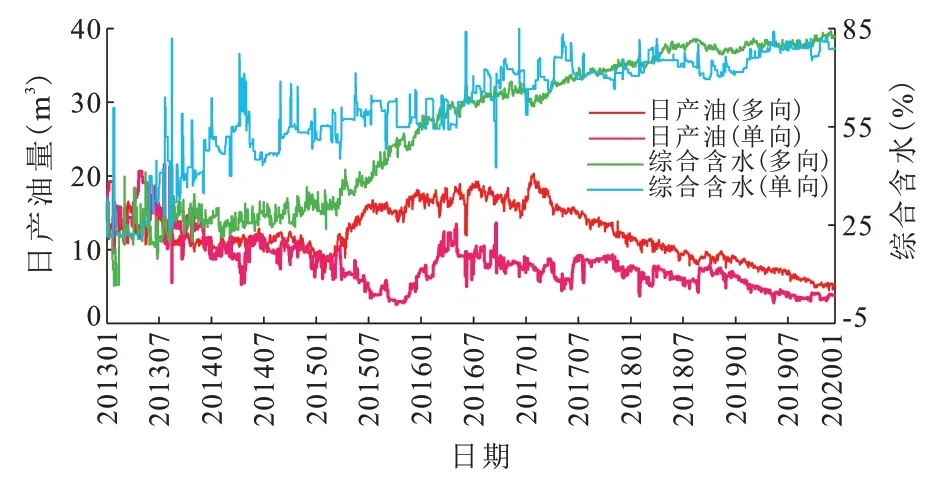

聚驱井区目前采用的是水平井排状井网,油井注采对应以两向为主,但部分注采井网不完善井区为单向对应。单向注采对应井较双向注采对应井见效时间晚29 d,在高峰期生产阶段,高峰期持续时间短138 d,高峰期日增油少7 m3,聚驱增油量仅为双向注采对应井的66%,吨聚增油量少23 t,提高采收率幅度低3.7 %(表6)。注采井网越完善,油井就越容易见效,高产段持续时间就越长,含水上升速度就越慢,储量动用程度越高,聚驱增油效果就越好(图5)。

表6 不同注采对应类型油井高峰期生产阶段增油效果对比统计Table 6 Comparison of oil increase effect in peak production stage of oil wells with different types of injection-production correspondence

图5 单向和多向见效井日产油量和含水对比曲线Fig.5 Comparison of daily oil production and water cut between bidirectional and multidirectional effective wells

4.2.2 油水井投产投注时间的影响

由于S油田聚驱采用滚动式投入开发,聚驱井区共有32口油井在井区注聚开发一段时间后才完钻投产,其中16口井投产即见效。

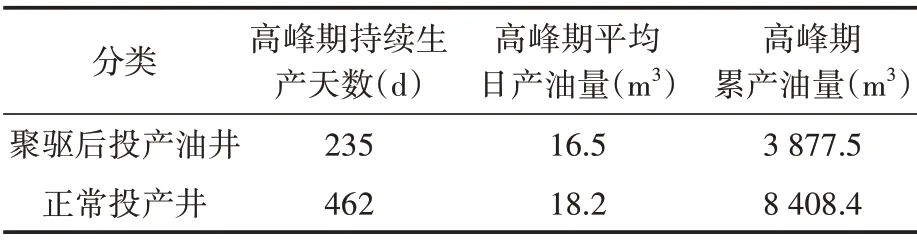

油井投产时间在井组投注之后,聚驱前缘已推至新井附近,直接导致油井投产即见效。油井投产即进入高峰期,后快速进入递减期,极大地缩短了对产能贡献较大的高峰期,导致高峰期生产阶段累产油量仅为正常投产的46%(表7)。

表7 投产时间晚于井组聚驱时间油井与正常井聚驱效果对比Table 7 Comparison of polymer flooding effect between normal wells and oil wells with production time later than polymer flooding time in well groups

4.2.3 转驱前地层压力的影响

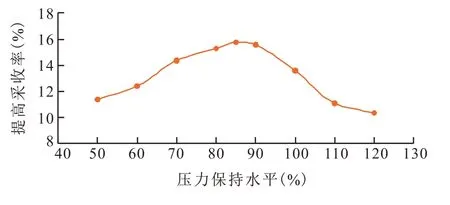

聚驱井区转驱前地层压力水平仅为原始地层压力的50%左右,转驱前地层压力水平较低,部分注入井存在长期无注入压力或注入压力低的现象。应用数值模拟方法研究了转驱前不同地层压力(均低于泡点压力)下转聚合物驱提高采收率的情况,聚驱注入速度0.1 PV/a,注采比1∶1,极限含水95 %。随着注聚前平均地层压力增加,聚驱提高采收率显著增大,但压力保持水平在90%以后,注入井欠注情况加剧,聚驱结束时间提前,提高采收率明显下降,转驱压力保持水平为85%左右时转聚合物驱开发效果最好(图6)。

图6 注聚前不同地层压力保持水平下的采收率Fig.6 Recovery rate at different formation pressure maintenance levels before polymer injection

5 结论

1)水平井聚合物驱见效井生产模式的建立,为油水井按注采阶段的分类管理提供了可靠的基础;注采阶段措施目的和措施内容的明确,提高了现场人员制定调整方案的效率和有效性。

2)通过对注聚井区油藏条件和突出问题成因的评价,确定了原油黏度等因素为影响目前聚驱井组开发效果的关键因素。

3)现场聚合物驱实践表明,注聚开发井区在确保注采同步和远离古隆起的情况下,井区地下原油黏度在5 000 mPa·s 以下,吨聚增油量均能达到40 t以上。其中,原油黏度2 000 mPa·s 以下井区,吨聚合物增油量在75 t 以上,注聚开发增油效果显著,该类井区为下步转注聚开发的目标井区。