非侵入性电刺激对脑卒中后肩痛患者疗效的meta分析*

2022-09-27谢蕴慧石国凤

顾 皓,谢蕴慧,石国凤

(贵州中医药大学,贵州贵阳 550002)

脑卒中(stroke)又称中风和脑血管意外,作为一种常见的神经系统疾病,是导致我国成年人致残和致死的首位原因[1]。《中国脑卒中防治报告2019》中指出脑卒中具有“五高”的特点,即发病率高、死亡率高、致残率高、复发率高及经济负担高[2]。随着现代医学的发展和我国医疗技术的日益完善,脑卒中救治水平提高,出现了死亡率下降、致残率上升的现象,研究报道,脑卒中后幸存者致残率可高达80%[3]。脑卒中后肩痛(post-stroke shoulder pain,PSSP)是脑卒中患者常见的并发症之一,肩痛最早可发生在卒中后2周,通常发生在卒中后2~3个月,发病率为5%~84%不等[4]。肩痛的发生不仅会增加患者的痛苦,影响患者的康复训练以及上肢功能的恢复[5],阻碍患者日常生活能力(activities of daily living,ADL),同时疼痛也可抑制患者肌肉活动,增加患者主动运动的难度,这种恶性循环阻碍了患肩功能的恢复,降低了患者的生活质量[3]。肩关节作为全身活动范围最大的一个关节,很容易受到损伤,但良好的肩关节活动能力及周围组织结构、功能的完整,是上肢功能性活动和身体正常协调运动的基础,在上肢功能中占有重要地位[6]。因此准确的评估和及早的处理PSSP可以使患者获得更好的康复体验,提高患者康复意愿,改善卒中后患者总体预后能力。

神经肌肉电刺激(neuromuscular electric stimulation,NES)是指任何利用低频脉冲电流刺激神经或肌肉引起肌肉收缩,达到提高肌肉功能或治疗神经肌肉疾患的一种临床治疗方法,包括经皮神经电刺激(transcutaneous electric nerve stimulation,TENS)和功能性电刺激(functional electric stimulation,FES)[7]。目前电刺激疗法在国内得到了较广泛的应用,如:肢体瘫痪的功能训练、疼痛的预防和治疗等方面。本研究通过meta分析评价经皮电刺激这一非侵入性物理治疗方法改善脑卒中后肩痛的临床疗效,旨在为经皮电刺激疗法治疗脑卒中后肩痛提供循证医学依据。

1 资料与方法

1.1 文献纳入标准①研究类型:经皮电刺激疗法(而非侵入性)治疗卒中后肩痛的随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)或半随机对照试验(quasi-randomized controlled trial,qRCT)试验,检索文献不限语种。②研究对象:符合脑卒中中医与西医诊断标准,且经头颅CT、MIR确诊为脑梗死或脑缺血者,并伴有患侧肩部疼痛者[8-10]。③干预措施:对照组采用常规康复训练,如:关节松动术、良肢位摆放、运动疗法、针灸等,或在常规康复训练的基础上加用安慰剂治疗,如:患者连接上电刺激设备,但不打开设备开关,患者未受到电刺激等;治疗组采用单纯经皮电刺激疗法或在对照组基础上应用经皮电刺激疗法为主。④结局指标:主要结局指标采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评估肩痛程度;次要结局指标采用上肢运动功能评分(Fugl-Meyer assessment,FMA)、Barthel指数评定量表(barthel index,BI)和肩关节被动活动度(passive range of motion,PROM)来进行评定。

1.2 文献排除标准 非RCT试验,如:综述、动物实验、个案报道等;研究数据不完整,无法获取充分的原始数据或数据错误;重复发表的文献;干预措施为侵入性电刺激疗法;无明确的诊断标准以及可用的结局指标。

1.3 数据来源 计算机检索PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane Library Central、中国知网、中国生物医学文献、维普、万方共8个数据库,检索时限均为建库至2021年5月之前,检索范围为已公开发表的经皮电刺激治疗脑卒中后肩痛患者的随机对照临床试验。

1.4 文献检索策略 中文检索词组合为“脑卒中OR卒中OR脑血管意外OR中风OR脑出血OR偏瘫OR脑栓塞OR脑缺血OR脑血管障碍”AND“肩痛OR卒中后肩痛OR偏瘫肩痛OR后遗症”AND“经皮电刺激OR神经肌肉电刺激OR经皮神经电刺激OR功能性电刺激OR电刺激”。英文检索词组合为“Stroke OR cerebrovascular accident OR CVA OR apoplexy OR apoplectic OR brain vascular accident OR cerebrovascular stroke OR hemiplegia OR monoplegia OR cere-brovascular accident OR Cerebrovascular Apoplexy OR Cerebrovascular Disorder OR Cerebral Vascular Disorder”AND“shoulder pain OR Pains,shoulder;”AND“TENS OR NES OR NMES OR FES OR ES OR Transcutaneous Electric nerve Stimulation OR Transdermal Electrical Stimulation OR Neuromuscular Electric Stimulation OR Functional Electric Stimulation OR Electrical stimulation”。检索策略均采用主题词+自由词的方式,同时为保证检索结果的完整性,进一步检索纳入文献的参考文献。

1.5 文献筛选与资料的提取 根据已制定的检索策略检索相关文献,将检索的文献题录导入EndNoteX7软件查重并删除重复文献;指定2名独立的研究人员按照纳入与排除标准剔除不符合的文献;最后,通过下载并阅读全文进行进一步的筛查,得到最终纳入评价的文献,提取相关文献研究数据。如对同一文献出现不同意见时,通过讨论决定。由本研究组2位成员对纳入文献进行资料提取,采用Microsoft Excel 2010制作数据提取表,内容包括:作者、年份、样本量、性别、平均年龄、干预措施、治疗频率、治疗强度、干预时间、结局指标。

1.6 质量评价 采用Cochrane Handbook 5.1.0的质量评价标准对所有纳入的文献进行偏倚风险评估和质量评价,主要内容包括:随机分配方法、分配方案隐藏、盲法实施、结果数据完整、是否选择性报告研究结果以及其他偏倚6各方面,对以上6个方面均采用“低风险”“高风险”“不清楚”(缺乏足够信息做出相应判断时)来进行评价,若存在疑问或意见分歧则进行小组讨论,以获得最终结果,根据判定结果运用Review Manager 5.3软件制作纳入文献的偏倚风险图。

1.7 统计学分析 采用Revman5.3软件对纳入文献进行异质性检验和meta分析。本研究数据类型均为计量资料,当同一干预措施的测量方法或单位相同时,采用加权均数差值(weighted mean difference,WMD)作为分析统计量,若测量方法及单位不同时,采用标准化均数差(standardized mean differende,SMD)作为分析统计量,并给出95%置信区间(confidence interval,CI)进行效应量分析。采用卡方检验和I2检验来判断研究之间是否存在异质性,如I2<50%,则表明纳入研究之间具有同质性,采用固定效应模型进行meta分析;如I2>50%,则表明各研究之间异质性较大,可进行异质性来源的分析,本研究采用逐篇排除文献法进行敏感性分析以寻找异质性的来源,对于此类研究采用随机效应模型进行meta分析或仅采用描述性分析[8]。当纳入文献超过10篇时,通过制作漏斗图的方法定性评估是否存在发表偏倚,P<0.05提示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 文献检索结果 依据前期制定的检索策略,初步检索到文献875篇,利用Endnote X7软件去除重复文献354篇,阅读文献标题与摘要后去除文献446篇,阅读全文后去除不符合纳入标准的文献68篇,最终纳入7篇文献[12-18],具体检索及筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 纳入文献的基本特征 本研究最终纳入的7篇文献中,2篇学位论文[14-15],其中中文文献6篇[12,14-15,16-18],其他语言1篇[13];总样本量491例,其中干预组257例,对照组234例;干预组均采用经皮电刺激对卒中后肩痛患者进行干预,对照组采用常规康复治疗或安慰剂治疗,其中,3篇采用经皮神经电刺激作为对照[12-13,17];2篇采用功能性电刺激作为对照[14,18];1篇采用低频电刺激作为对照[16];1篇为三臂试验[15],包括经皮神经电刺激组和肌肉电刺激组,本研究将这2个干预组相关数据进行合并统计分析,5篇文献采用了VAS视觉模拟评分法进行疼痛的测量[12-13,16-18],1篇文献采用的简式McGill疼痛问卷表进行评分[14],1篇采用的NRS数字评分法进行测量[15];5篇文献应用Fugl-Meyer量表评估患者上肢运动功能情况[12,14-15,16-17];3篇文献应用Barthel指数评定量表评估患者日常生活活动能力[13,15,16];1篇文献应用改良Barthel指数评定量表评估患者日常生活活动能力[14];3篇文献测定患者肩关节被动活动度(PROM)[13-15];1篇文献测定患者肩关节主动活动度(AROM)[15];3篇文献采用临床疗效来判定治疗效果[14,17-18];1篇文献采用了卒中特殊生活质量量表(SSQOLS)[15];1篇文献采用了MMT肩关节外展肌群肌力量表[14];1篇文献采用了Brunnstrom分级评估[13]。见表1。

表1 纳入文献的基本特征

2.3纳入文献的质量评价 本研究通过前期检索,严格筛查,最终纳入了7篇文献,文献数据完整,且均属于随机分组,其中有2篇文献明确交代采用随机数字表法进行分组[14,17];在分配隐藏方案方面,有1篇文献明确提及采用信封隐藏[14];仅2篇文献采用单盲法[13-14],可能是由于电刺激这一项操作在临床操作过程中实施盲法较为困难;2篇文献报道了脱落情况[14-15],但都未进行意向性分析。每项研究在前期都均对患者的疾病类型、年龄、性别、发病时间等基本资料进行了比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见图2、图3。

图2 偏倚风险分布图

图3 文献偏倚风险图

2.4 meta分析结果

2.4.1 肩痛改善情况 在纳入的7篇文献中,有5篇文献均报道了VAS测量卒中后肩痛的情况[12-13,16-18],各研究之间存在异质性(I2=85%,P<0.0001),采用随机效应模型。其干预组的VAS疼痛评分显著低于对 照 组(MD=-1.24,95%CI[-1.35,-1.13],P<0.00001),提示电刺激可明显减轻卒中后患者肩痛,见图4。

图4 电刺激对卒中后肩痛患者VAS评分的森林图

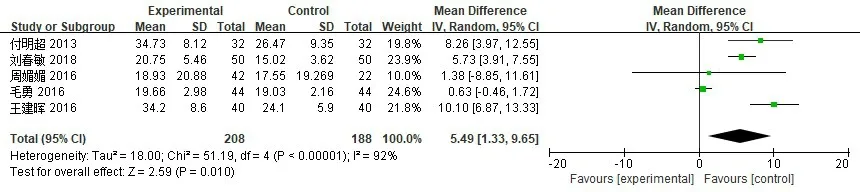

3.4.2 上肢运动功能改善情况 在纳入的7篇文献中,有5篇文献均报道了应用Fugl-Meyer量表评估患者上肢运动功能情况[12,14-17],各研究之间存在异质性(I2=92%,P<0.00001),采用随机效应模型。其干预组的FMA评分明显高于对照组(MD=5.49,95%CI[1.33,9.65],P=0.010),提示电刺激可明显改善卒中后肩痛患者的上肢运动功能情况,见图5。

图5 电刺激对卒中后肩痛患者FMA评分的森林图

2.4.3 日常生活能力改善情况 在纳入的7篇文献中,有3篇文献均报道了应用Barthel指数评定量表评估患者日常生活活动能力[13,15-16],各研究之间无异质性(I2=0%,P=0.51),采用固定效应模型。其干预组的Barthel指数评分显著高于对照组(MD=7.21,95%CI[5.75,8.67],P<0.00001),提示电刺激可明显提高卒中后肩痛患者的日常生活活动能力。见图6。

图6 电刺激对卒中后肩痛患者BI评分的森林图

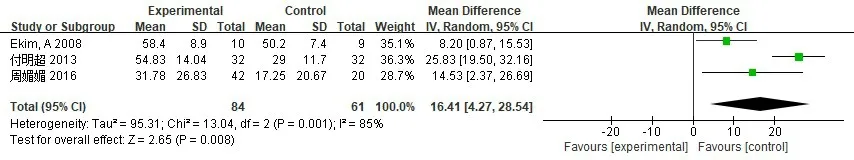

2.4.4 肩关节被动活动度改善情况(1)肩关节外旋:在纳入的7篇文献中,有3篇文献均报道了肩关节被动活外旋的情况[13-15],各研究之间存在异质性(I2=85%,P=0.001),采用随机效应模型。其干预组的外旋角度显著大于对照组(MD=16.41,95%CI[4.27,28.54],P=0.008),提示电刺激可明显增加卒中后肩痛患者肩关节被动活动外旋角度。见图7。

图7 电刺激对卒中后肩痛患者肩关节被动活动外旋角度的森林图

(2)肩关节外展:在纳入的7篇文献中,有3篇文献均报道了肩关节被动活动外展的情况[13-15],各研究之间存在异质性(I2=94%,P<0.00001),采用随机效应模型。结果显示,对于肩关节被动活动外展角度的增加,电刺激疗法与常规康复疗法之间差异无统计学意义(MD=18.43,95%CI[-5.26,42.13],P=0.13),提示电刺激疗法与常规康复疗法对肩关节外展角度的疗效相当。见图8。

图8 电刺激对卒中后肩痛患者肩关节被动活动外展角度的森林图

2.4.5 敏感性分析 为进一步验证本meta分析结果的可靠性和稳定性,故对主要结局指标VAS进行了敏感性分析。本研究通过逐一剔除文献后,对剩余研究进行重新合并效应量,发现与未排除之前,最终结果没有发生明显改变,说明其敏感性较低,进一步验证了本研究结果的可信度。见表2。

表2 VAS敏感性分析

2.4.6 漏斗图分析 本研究共纳入7篇文献,文献数目较少,不足10篇,则不进行漏斗图的制作,不进行发表性偏倚的分析。

3 讨论

3.1 纳入研究的质量总结Meta分析可综合多个研究的结果进行分析,提供一个量化的平均效果,提高研究的科学性和循证依据,让研究结果更具说服力[19]。但本研究纳入的文献数量有限,在研究过程中缺失随机分配、盲法、意向性分析等实施或描述,导致高质量随机对照试验纳入较少,后期仍需开展更多大样本、多中心的高质量临床随机对照试验,提高原始研究的质量,再通过meta分析这一方法来客观科学的反应临床问题,揭示疾病治疗的发生规律。

3.2 电刺激改善卒中后肩痛的效果分析 良好的肩关节功能是上肢正常活动以及身体正常协调运动的重要基础,在上肢功能及日常生活能力方面占有重要作用[20]。研究表明,肩关节功能的丧失可导致上肢功能丧失60%[21],可见其在上肢功能中的重要地位。由此可见,积极预防和改善卒中后患者的肩痛,及时给予有效正确的处理,可改善患侧肩关节活动范围,改善上肢功能活动能力,提高患者的康复意愿和康复效果,改善卒中后患者总体预后能力,提高患者的生存质量,进一步提高患者回归社会的能力。因此及时有效的解决卒中后患者肩痛问题具有重要的临床意义。电刺激疗法是指利用低频脉冲电流通过电极贴片刺激患者局部肌肉和神经,达到止痛的目的。目前应用在卒中后肩痛的电刺激疗法主要包括神经肌肉电刺激,且经皮神经电刺激和功能性电刺激在方法上均属于神经肌肉电刺激疗法范围内,因此本研究旨在通过meta分析研究神经肌肉电刺激、经皮电刺激、功能性电刺激等非侵入性电刺激疗法在卒中后肩痛的缓解、肩关节活动度的改变、上肢运动功能以及日常生活能力方面的作用。Price等[22]在2001年的系统评价仅纳入4项研究,最后结果表明电刺激对卒中后肩痛的减轻没有显著影响,可能是由于在那个时间段相关研究较少,导致没有足够的数据来证明电刺激的有效性。Qiu,H等[23]通过纳入6项电刺激干预卒中后肩痛的研究进行meta分析,结果显示电刺激可减轻疼痛,并且可提高患者日常生活活动能力,但其纳入的6项研究并未统一考虑电刺激是否为非侵入性的操作。在临床上,有创操作不能广泛适用卒中后人群,且非侵入性操作安全性更高,患者接受度广依从性较好。本研究纳入的7篇文献,干预组均在对照组的基础上使用经皮神经电刺激,神经肌肉电刺激、功能性电刺激、低频电刺激等非侵入性电刺激,均属于操作较为简便,副作用较小,患者承受度较高的无创性医疗手段,仅在通过接触皮肤的情况下,将特定的低频脉冲电流输入人体;本研究Meta分析结果显示:经皮电刺激可改善卒中后患者肩痛,其VAS值在干预后可显著下降,差异具有统计学意义。其止痛机制可能与“电刺激可控制体内疼痛闸门的关闭”以及“电刺激可促进内源性阿片肽的产生”有关[24-25]。当患者肩痛情况减轻,其肩关节活动度、上肢运动功能以及日常生活能力也均得到了提高,符合本研究的结果。

3.3 局限性 本研究纳入文献的结局指标合并分析发现VAS、FMA、肩关节外旋、外展角度等存在异质性,考虑到产生异质性的原因可能与电刺激种类有关,对纳入的研究按照不同电刺激种类进行亚组分析,VAS、FMA等仍然存在异质性。究其原因,除了疼痛是一种较为复杂的主观感觉之外,这可能也与VAS评分是一种主观评价指标有关,患者的个人感受、理解能力及反馈程度均具有较大的差异,容易受到外界环境的影响,由此影响结果的测量,因此是否向患者解释正确使用VAS的方法以及研究过程中是否采用盲法对此结局指标影响较大。同时,在疼痛的测量方面,不同的研究采用的疼痛评价工具也不相同[11-12],导致数据无法进行合并,也从侧面反映出目前尚缺乏统一的疼痛测量标准。其他不足:①本研究纳入的文献仅只考虑经皮电刺激这一因素,概述电刺激这一大类的作用,没有仔细区别电刺激种类、刺激部位、刺激时间等因素,这也可能是导致VAS具有异质性的原因;②部分纳入文献样本量较小[10],这也可能使得结果不够准确;③部分文献质量有待提高,需注意分组的随机性,分配方案的隐藏以及盲法的实施;④仅检索了国内外主要的8个数据库,资源有限,可能存在发表偏倚。

综上所述,当前的证据表明,电刺激可明显改善卒中后患者的肩痛,进而提高上肢运动功能,促进日常生活能力的恢复。但由于纳入研究的质量和数量均有待提高,所以还需有更高质量的研究来论证,从而为临床提供更加科学且可靠的治疗依据。