甘蔗根际土壤微生物群落代谢功能多样性分析

2022-09-26李望豪许钰滢谢玮轩王墨羽吴凤娟赖思松叶杰辉王荣波鲁国东1叶文雨1

李望豪,许钰滢,谢玮轩,王墨羽,吴凤娟,赖思松,叶杰辉,王荣波,鲁国东1,,叶文雨1,

(1.国家菌草工程技术研究中心,福建 福州 350002;2.植物与微生物相互作用福建省高校重点实验室,福建农林大学生命科学学院,福建 福州 350002;3.福建农林大学植物保护学院,福建 福州 350002;4.福建省作物有害生物监测与治理重点实验室,福建 福州 350013)

甘蔗是全球范围内得到广泛种植的作物,我国在甘蔗产业方面为世界第三,巴西位列第一[1-4]。以往对甘蔗栽培模式和分离产物研究较多,但对甘蔗根际土壤微生物与非根际土壤微生物的比较在文献中鲜有报道。通过对甘蔗在大自然中生长的条件的探究和对其根际土壤微生物代谢能力的分析能有效提高我国甘蔗行业竞争力,为甘蔗的合理种植,提高甘蔗的质量、品质和产量提供依据。

土壤是甘蔗生长过程中吸收养分的主要来源,而土壤中的微生物代谢活性是土壤肥力的潜在指标,它可以反映出土壤里面的微生物的功能及其多样性[5]。Biolog-Eco平板包括6类共计31种碳源试验中它根据不同孔吸光值计算平均颜色变化率,通过平均颜色变化率来体现对碳源的利用,进一步表现出根际微生物群落代谢活性的动态变化[6]。因此Biolog-Eco技术对土壤微生物代谢及其功能多样性进行评价和分析在大多数类似试验中得到了大家广泛的应用[7-9]。

本研究通过对漳州市龙文区朝阳镇甘蔗根际土壤微生物与非根际土壤微生物对不同碳源的利用,揭示了甘蔗根际微生物群落的功能多样性同时为甘蔗产业化种植提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验供试甘蔗根际土与非根际土样品采自漳州市龙文区朝阳镇。

1.2 土壤样品的采集

采用五点取样法在每块地用土钻采集0-20cm的根际土壤与非根基土壤样品。将五个样品混合为一个样品用无菌袋收集,并将土样置于4℃冰箱保存,1d内进行分析。

1.3 试验方法

采用Biology-ECO技术对甘蔗根际土壤微生物群落和非根际土壤微生物功能及代谢进行多样性分析,并选取培养168h的土壤稀释培养液进行土壤微生物碳源利用和主成分分析[10-12]。

称取5g供试土壤加入到100ml无菌生理盐水中,180rpm震荡30min混匀。置于冰上冰浴2min,上清液与无菌生理盐水混合到原来的千分之一。在Biology-ECO板A1、A5、A9三个孔中加入150ul生理盐水,其余孔采用八通道移液器依次加入150ul处理液。25℃恒温避光培养,每24h使用酶联免疫检测仪测定590nm时的吸光度,共记录8d。

该试验中土壤微生物的代谢活性是通过AWCD值来定量反映的[13-14]。其中,测得的Ci的值为第i个碳源孔的吸光值,R的值为对照孔的吸光值,Ci- R小于0的孔记为0,在本试验中n为生态板底物数量为31。

多样性指数,用H来表示,可以得出物种的丰富度。

H=-∑Pi×lnPi

优势度指数,用D来表示,用于评估某一物种的优势度。

均匀度指数,用U来表示,用于代表物种群落均匀度,其中ni为第i孔的相对吸光值。

上式中,Pi为第i孔的相对吸光值与整个平板相对吸光值总和的比率,Ci- R小于0的孔记为0。

1.4 数据统计分析

采用Excel 处理原始数据,主成分分析采用Origin 2021、SPSS 20.0进行分析和绘图。

2 结果分析

2.1 土壤微生物群落代谢活性的变化

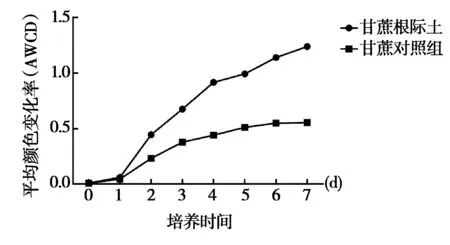

AWCD可用来反应根际与非根际微生物的代谢活性,AWCD与土壤微生物的密度以及微生物的活性成正相关。甘蔗根际土壤与非根际土壤(甘蔗对照组)的AWCD值在培养24-168h快速增加,均在168h后趋于稳定(图1),因此选择168h的吸光值作为计算微生物群落多样性的指标。甘蔗根际土壤AWCD值显著高于非根际土壤,从图1可以得出根际土壤微生物对碳源利用显著高于非根际土壤。

图1 甘蔗土壤微生物AWCD值随时间的变化

2.2 土壤微生物对C源的利用

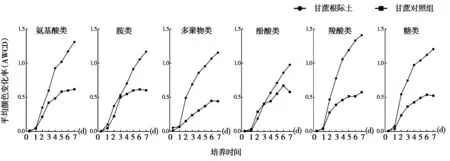

甘蔗根际土与非根际土壤微生物对6种碳源的利用能力存在差异,且利用能力随培养时间增长而呈现上升趋势(图2)。与非根际土壤微生物相比,甘蔗根际土壤微生物对氨基酸类、胺类、多聚物类、酚酸类、羧酸类、糖类的代谢能力在168h分别显著提高了112.37%、93.45%、160.47%、68.68%、145.26%、130.76%。72h前,非根际微生物对酚酸类的利用显著大于甘蔗根际微生物,而72h后则呈相反趋势。

图2 甘蔗根际与非根际土壤(对照)微生物对碳源的代谢能力

2.3 土壤微生物代谢多样性

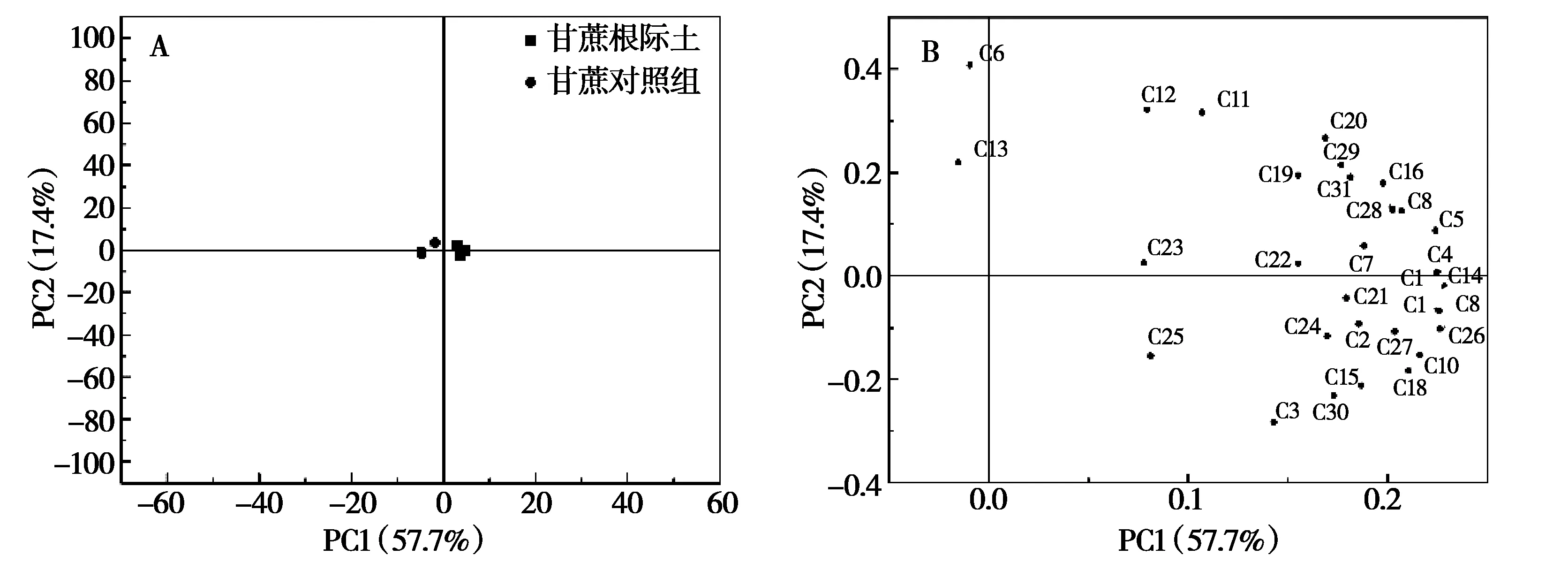

通过培养一周后所得到的平均颜色变化率对甘蔗根际和非根际土壤微生物对碳源的利用进行主成分分析。其中符合特征值大于1的主成分一共有五个。第一、二主成分的方差贡献率分别为57.7%和17.4%,本文取前两个主成分进行进一步详细的探究并得出下面的结果。

从主成分的系数矩阵结果可以看出,集中在第1主成分上有25种决定PC1变异的碳源(相关系数的绝对值>0.50)。其中氨基酸类占20%:L-精氨酸(C1)、L-天门冬酰胺(C2)、L-苯丙氨酸(C3)、L-丝氨酸(C4)、L-苏氨酸(C5);胺类占8%:苯乙胺(C7)、腐胺(C8);多聚物类占8%:吐温40(C9)、吐温80(C10);酚酸类占4%:4-羟基苯甲酸(C14);羧酸类占28%:丙酮酸甲酯(C15)、D-葡糖胺酸(C16)、D-半乳糖醛酸(C17)、γ-羟丁酸(C18)、衣康酸(C19)、α-丁酮酸(C20)、D-苹果酸(C21);糖类占32%:D-纤维二糖(C22)、β-甲基-D-葡萄糖苷(C24)、i-赤藓糖醇(C26)、D-甘露醇(C27)、N-乙酰-D-葡萄糖氨(C28)、1-磷酸葡萄糖(C29)、D,L-α-磷酸甘油(C30)、D-半乳糖酸-γ-内酯(C31)。可见影响PC1主要为糖类。决定PC2变异的主要碳源有7种包括:氨基酸类2种:L-苯丙氨酸(C3)、甘氨酰-L-谷氨酸(C6);多聚物类2种:α-环式糊精(C11)、肝糖(C12);酚酸类1种:2-羟基苯甲酸(C13);羧酸类1种:α-丁酮酸(C20);糖类1种:D,L-α-磷酸甘油(C30)。 L-苯丙氨酸(C3)、α-丁酮酸(C20)、D,L-α-磷酸甘油(C30)对PC1和PC2贡献系数都大于0.5。

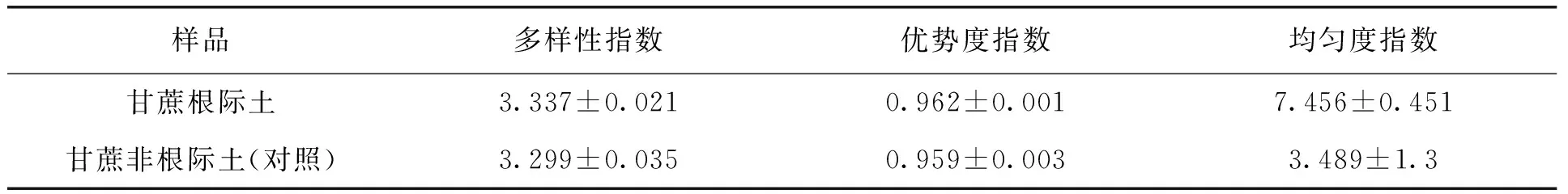

2.4 土壤微生物多样性比较分析

根据第7天的AWCD值(详细数据见第一幅图),计算出甘蔗根际土与非根际土的三个相关指数(表1)。表中数据显示,甘蔗根际土壤三项指标均略高于非根际土壤,表明甘蔗根际土壤微生物群落多样性程度较高[9]。

图3 31种碳源对PC1和PC2贡献的特征向量系数

表1 土壤微生物功能多样性指数

3 结论与讨论

本试验主要以甘蔗根际土壤与非根际土壤为研究,通过Biology-ECO技术对甘蔗根际土壤微生物群落进行了相关分析,得到如下结论:(1)AWCD值变化表明,甘蔗土壤微生物群落的碳源代谢能力和代谢功能都明显强于非根际土壤。(2)甘蔗根际土壤微生物对6种碳源的利用强度均显著高于非根际土壤。(3)PCA结果表明,甘氨酰-L-谷氨酸、α-环式糊精、肝糖、2-羟基苯甲酸等碳源甘蔗根际土壤微生物不能利用。在通过培养基培养法研究甘蔗根际土壤微生群落时,应优先考虑其不能利用的其它碳源。(4)Shannon 多样性指数、Simpson 优势度指数、Mclntosh 均匀度指数的大小变化顺序均为甘蔗根际土大于非根际土。

甘蔗具有很大的经济价值且其根际微生物群落代谢功能会对其产量产生影响。本文通过比较甘蔗根际与非根际土壤的微生物群落多样性,研究根际对土壤中的微生物可能产生的影响。运用Biolog-Eco生态板技术研究土壤微生物区系代谢活性时,较高的AWCD值代表着土壤微生物代谢活性较高,反之则表明土壤微生物区系代谢活性较低[15-18]。根据试验结果易知,甘蔗的根际土壤微生物各时段AWCD值很大一部分大于非根际土壤,说明了根际土壤微生物的代谢活性和对各类碳源的利用都优于非根际土壤微生物。

多样性指数、优势度指数和均匀度指数等三个常用指数通常被用来反应土壤微生物群落的多样性,可以揭示土壤微生物种群构造和能力的差别[19-20]。根据研究表明根际土壤微生物群落的各项指数均优于非根际土壤。尤其是Mclntosh 均匀度指数明显的高于非根际土壤,从以上数据可以得出甘蔗能促进土壤微生物群落产生多种多样的功能。

在进行主成分对比分析时可以得出,根际土壤微生物可以利用氨基酸、胺类、多聚物类等作为碳源,且其对碳源的利用优于非根际土壤,这可能是因为甘蔗植株残体为土壤微生物群落提供了丰富的养分,进而造成了对碳源利用的不同,应进一步用培养试验基培养法分离微生物来对猜想进行验证。

在现有条件下,用Biolog-Eco生态板技术从碳源代谢的角度来讨论根际微生物对土壤微生物的影响存在一定的局限性。在今后的试验中,应进一步深入分析。