青藏高原夏季风和北半球夏季季节内振荡对中国西南地区雨季旱涝的影响及协同作用

2022-09-23马萌萌左洪超李立程段济开

马萌萌,左洪超,李立程,段济开

(兰州大学大气科学学院,甘肃 兰州 730000)

引言

中国西南地区地处青藏高原和中南半岛之间过渡带,受青藏高原和热带印度洋等地区天气系统影响明显[1]。西南地区降水主要集中在雨季(5—10月)[2],雨季降水异常会引发洪涝、干旱等气象灾害。因此,做好雨季延伸期天气过程预报对防灾减灾有重要意义[3]。

青藏高原地区存在明显的大气低频振荡特征,是引起降水、风场、相对涡度等多尺度季节内变率的源地[4-6]。基于大气对青藏高原抬升的热力强迫响应,建立了地形驱动季风环流——青藏高原季风(Qinghai-Tibetan Plateau monsoon,QTPM),其在夏季表现为青藏高原周围的气旋型环流,称为青藏高原夏季风(Qinghai-Tibetan Plateau summer monsoon,QTPSM),它主导着青藏高原及其周围的气候变化[7-8]。QTPSM在夏季大多表现出准双周振荡特征[9],其强度变化不仅直接影响高原局部地区降水异常,还通过与其他系统相互作用而对周边地区气候产生影响。QTPSM偏强时,通常伴随着青藏高原西部对流层低层出现异常反气旋,反气旋东侧的偏北风将高纬地区的冷空气向南输送,促使四川盆地降水增多[10]。同时,QTPSM增强还会引起南亚高压和西太平洋副热带高压脊线位置偏南,造成中国西南地区东部夏季降水偏多[11]。此外,QTPSM对东亚夏季风具有一定指示意义[12]。当QTPSM增强时,东亚夏季风爆发频率可能增加且强度增强,使得四川盆地初夏降水增多。

热带印度洋地区的北半球夏季季节内振荡(boreal summer intraseasonal oscillation,BSISO)是亚洲地区短期气候变率及极端事件的主要影响因素之一[13-14]。通常BSISO有2种模态:一是代表准振荡周期为30~60 d的向北(东北)传播变率(BSISO1);二是代表准振荡周期为10~30 d的向北(西北)传播变率(BSISO2)。这2种模态会对亚洲地区降水异常产生不同的影响[15]。研究表明,中国南方极端降水事件的概率分别在BSISO1的第2~5阶段和BSISO2的第4~7阶段显著增加,且第90百分位的极端降雨事件概率较非BSISO期间增加60%以上[16]。当BSISO从赤道向亚洲季风区传播时,其对流异常会引起中国南方局部地区降水异常[17-21]。当BSISO西北向传播尚未登陆中国时,中国南方降水整体偏少;登陆中国后,中国南方低频降水显著增加[22]。此外,BSISO对印度夏季风的建立有重要激发作用[23],会间接影响中国西南地区水汽输送及降水强度。

迄今为止,大多数相关研究侧重于QTPSM和BSISO对中国西南地区降水异常的单独影响。然而,这2种气候变率及其他变率共同作用导致了西南地区雨季旱涝变化。因此,本文在研究QTPSM和BSISO对中国西南地区雨季旱涝影响基础上,试图进一步揭示这2个系统对西南地区雨季旱涝变化的协同作用,以期提高该地区局地降水异常在次季节时间尺度上的可预报性。

1 资料及处理

所用数据包括:(1)美国国家海洋与大气管理局气候预报中心提供的1981—2020年中国西南地区(90°E—110°E,20°N—35°N)雨季(5—10月)全球日降水量资料(水平分辨率为0.5°×0.5°)及美国国家环境预报中心提供的1981—2020年全球高度场、风场、湿度场逐日再分析资料(水平分辨率为2.5°×2.5°);(2)BSISO指数(BSISO1和BSISO2)观测和预测资料[13],在线访问地址:https://apcc21.org/ser/moni.do?lang=en;(3)基于大气动力学定义的青藏高原季风指数(QTPM index,QTPMI)资料[24]。

与其他高原季风指数相比,QTPMI能够更好地表征高原地区降水及其他气象要素的季节内变化[25]。其计算公式如下:

式中:U'550(m·s-1)为550 hPa上某一范围[(85°E—95°E,28°N—31°N)和(85°E—95°E,34°N—37°N)]内平均纬向风异常;V'550(m·s-1)为550 hPa上2个范围[(92.5°E—102.5°E,30°N—35°N)和(77.5°E—87.5°E,30°N—35°N)]内平均经向风异常。

为减少干旱对研究结果的影响,剔除了日降水量小于1.0 mm的数据[26-27]。将所有数据去除气候态趋势并对日数据进行5 d滑动平均处理以消除天气尺度的影响,同时对逐日QTPMI进行10~20 d的Lanzcons滤波。为避免单一模态高强度事件的影响,确保BSISO1和BSISO2模态均有足够时间影响到西南地区天气系统,在组合相位分析中BSISO事件和QTPSM事件都必须在同一相位维持至少3 d。

中国西南地区地形地貌十分复杂,局地因素影响大,主要包括巴蜀盆地、云贵高原、秦巴山地、两广丘陵等地形单元,是一个典型的气候多变区。本文参考自然区划概念,以100°E为轴,定义(90°E—110°E,20°N—35°N)范围为中国西南地区。中国及各省(区、市)行政边界基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2019)1822号的标准地图绘制,底图无修改。

2 QTPSM和BSISO对中国西南地区雨季旱涝影响的差异

2.1 中国西南地区雨季降水特征

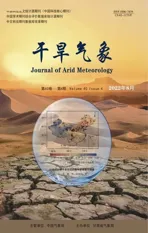

近40 a中国西南地区雨季平均降水量整体呈“北少南多”的空间分布[图1(a)]。受高大地形影响,青藏高原东南部海拔3000 m以下有一降水高值区,同时云南西南部和广西南部分别也有一降水高值区。为探究研究时间段内西南地区雨季降水的主周期,将降水时间序列进行平均功率谱分析[图1(b)]。可以看出,西南地区雨季降水存在显著的8~12 d振荡主周期,且在8 d和12 d达到峰值,说明西南地区降水受低频振荡系统的影响。

图1 1981—2020年中国西南地区雨季平均降水量分布(a,单位:mm·d-1)和日降水时间序列平均功率谱(b)Fig.1 The distribution of mean precipitation(a,Unit:mm·d-1)and mean power spectra of daily precipitation time series(b)in rainy season of southwestern China from 1981 to 2020

2.2 QTPSM对中国西南地区雨季旱涝的影响

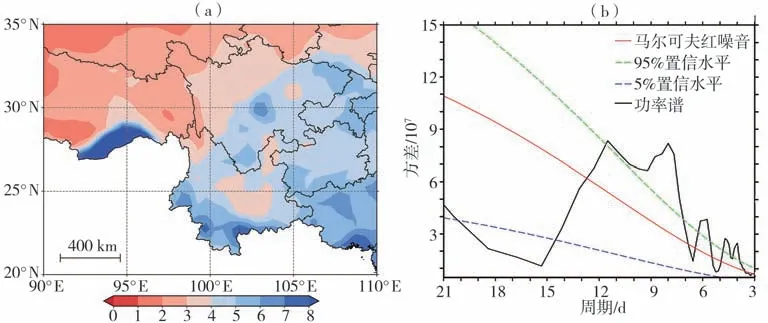

青藏高原夏季风在夏季大多表现为准双周振荡占主导地位的低频系统[9]。季风指数是衡量季风强度的标准,指数值越大表明高原近地面的风切变和气旋旋转越强,即QTPSM越强[24]。所以,对近40 a中国西南地区雨季青藏高原季风指数(QTPMI)进行平均功率谱分析以确定QTPSM振荡的主周期。从图2(a)看出,QTPSM具有显著的14~21 d准双周振荡周期。为深入研究QTPSM在每个准双周振荡阶段对中国西南地区降水影响的演变过程,将滤波后的QTPMI≥1 σ定义为强相位(active QTPMI,AQ),QTPMI≤-1 σ定义为弱相位(inactive QTPMI,IAQ)。计算发现,第3相位为强相位,第7相位是弱相位,其余为过渡相位(图略)。

图2 1981—2020年中国西南地区雨季QTPMI的平均功率谱(a)和不同相位平均降雨量箱线图(b)[箱线图从下至上的值依次对应为第5(下限)、第25(下四分位)、中位数、第75(上四分位)和第95(上限)百分位。下同]Fig.2 Mean power spectra of the Qinghai-Tibetan Plateau summer monsoon index(a)and box plot of mean precipitation at different phases of the QTPMI(b)in rainy season of southwestern China from 1981 to 2020(The value of box plot from bottom to top are the 5th(lower bound),25th(lower quartile),median,75th(upper quartile)and 95th(upper bound)percentiles,respectively.the same as below)

根据QTPMI不同相位中国西南地区平均降雨量箱线图[图2(b)],选择第95百分位平均降雨量最高和最低各1个箱体,发现在第3相位(位于AQ阶段)西南地区第95百分位平均降雨量最低;在第7相位(位于IAQ阶段),平均降雨量向高值区倾斜,第95百分位平均降雨量均超过其他相位。可见,QTPSM与西南地区降水异常呈反位相变化,AQ阶段,青藏高原西部的气旋及印度半岛的反气旋促使高原南部的西风气流增强,从而抑制印度洋暖湿气流自南向北输送[28],导致西南地区降水偏少,极端降水概率减小;IAQ阶段,青藏高原西部的反气旋及印度半岛的气旋促使印度洋暖湿气流自南向北输送增强[28],导致西南地区降水偏多,极端降水概率增大。

2.3 BSISO对中国西南地区雨季旱涝的影响

为阐明BSISO对中国西南地区雨季旱涝变化的影响,同样分析BSISO1和BSISO2模态下不同相位相对于非BSISO状态[(PC12+PC22)1/2<1或者(PC32+PC42)1/2<1]的平均降雨量箱线图(图3)。遵从相同的选择标准,在BSISO的8个相位中分别选取第95百分位平均降雨量最高和最低箱体。可以看出,BSISO1处于第5和第6相位的第95百分位平均降雨量均明显超过非BSISO状态;BSISO1处在第2和第3相位的第95百分位降雨量均明显低于非BSISO状态。同样地,BSISO2处在第3和第4相位对应的第95百分位降雨量均明显超过非BSISO状态,此时中南半岛上空低层850 hPa有风场辐合[13];BSISO2处在第6和第7相位的第95百分位降雨量也均明显低于非BSISO状态,此时中南半岛上空低层有风场辐散[13]。简而言之,在BSISO1的第5、第6相位及BSISO2的第3、第4相位期间,中国西南地区发生极端降雨的概率增大,而在BSISO1的第2、第3相位及BSISO2的第6、第7相位期间,中国西南地区发生极端降雨的概率降低。

图3 BSISO1(a)和BSISO2(b)模态不同相位中国西南地区平均降雨量箱线图Fig.3 The box plots of mean precipitation in southwestern China at different phases of BSISO1(a)and BSISO2(b)mode

3 QTPSM和BSISO的协同作用

3.1 组合相位的定义

前面分析发现,QTPSM和BSISO在不同阶段对中国西南地区雨季降水影响不同,故而尝试探究二者协同作用的影响。首先,挑选出BSISO的2个模态中活跃和抑制相位,即BSISO1的第5和第6相位、BSISO2的第3和第4相位为强(活跃)相位,BSISO1的第2和第3相位、BSISO2的第6和第7相位为弱(抑制)相位;然后,将上述活跃和抑制相位与AQ/IAQ分别组合,筛选出同一时段内发生复合事件的次数。从表1看出,组合相位共分为2大类(AQ类和IAQ类)8小类,在研究时段内B2-34-IAQ事件最多,B2-67-IAQ事件最少;除了BSISO23&24相位,AQ类其他3个相位(BSISO12&13、BSISO15&16相位及BSISO26&27相位)发生的组合事件次数都多于IAQ类。

3.2 不同组合相位对中国西南地区雨季旱涝的影响

图4是不同组合相位复合事件发生期间中国西南地区平均降水量。可以看出,B1-23-AQ和B1-56-IAQ期间中国西南地区雨季降水量最少,B2-67-AQ和B2-67-IAQ期间降水量最多;整体来看,除BSISO15&16阶段,其余3个阶段的IAQ时期平均降水量均多于AQ时期,但BSISO2的弱相位(BSISO26&27)与AQ组合的降水强度则高于其他3个组合相位。同样地,BSISO1和BSISO2的弱相位(BSISO12&13、BSISO26&27)与IAQ组合的降水强度高于二者的强相位(BSISO15&16、BSISO23&24)与IAQ组合,这与BSISO事件对中国西南地区降水强度影响结果相反,说明组合相位对中国西南地区降水有不同影响机制。

表1 1981—2020年中国西南地区雨季QTPSM与BSISO组合事件发生次数Tab.1 The times of combined events of QTPSM with BSISO in rainy season of southwestern China from 1981 to 2020

图4 1981—2020年QTPSM和BSISO组合相位期间中国西南地区雨季平均降水量Fig.4 The mean precipitation in rainy season of southwestern China at different combined phase stages of QTPSM and BSISO from 1981 to 2020

具体从降水异常的地域分布(图5)来看,AQ与IAQ期间中国西南地区降水正距平大值区发生由北向南的偏移。AQ期间,降水正距平大值区主要位于四川东北部、重庆北部、陕西南部交界处及云南南部地区;IAQ期间,组合相位的2个降水正距平大值区分别位于广西北部和西藏东南部。BSISO12&13和BSISO15&16与AQ/IAQ组合期间的降水分布趋势几乎相反。在B1-23-AQ期间[图5(a)],西南地区中部为降水负距平,降水整体偏弱,降水大值区主要位于西南地区南北两侧;在B1-23-IAQ期间[图5(b)],西南地区中部和南部出现降水正距平,降水增大,降水负距平区整体北退,且降水强度整体高于AQ期间。在B1-56-AQ[图5(c)]期间,西南地区降水正距平范围扩大、强度增加,在四川、重庆、陕西交界处有一正距平大值区,云南东南部降水也相对加强;在B1-56-IAQ期间[图5(d)],西南地区中部出现大范围的降水负距平,而降水大值区南移至广西北部,且降水强度整体低于AQ期间。与AQ组合相位期间相比,BSISO23&24和BSISO26&27与IAQ组合相位期间西南地区降水正距平大值区较多,呈区域性分布。如在B2-34-AQ期间[图5(e)],四川东北部和云南东南部出现降水高值区;在B2-34-IAQ期间[图5(f)],广西出现大片降水高值区。同样地,在B2-67-AQ[图5(g)]和B2-67-IAQ[图5(h)]期间,西南地区整体降水再次增强,AQ期间降水正距平范围扩大,大值区出现在四川东北部、重庆北部、陕西南部交界处,而IAQ期间降水增强范围整体偏南,出现3个降水集中区。通过比较发现,在AQ/IAQ与BSISO26&27组合期间西南地区降水最强且降水正距平范围最广。

3.3 不同组合相位的影响机制分析

3.3.1环流形势

图6和图7分别是AQ/IAQ组合相位期间500 hPa和850 hPa高度场和风场距平合成。可以看出,在B1-23-AQ期间,500 hPa中国西南地区呈现“东高西低”的位势高度异常分布,高低压之间有强的东南风转南风气流[图6(a)];850 hPa中国西南地区位势高度距平场形势与中层相同,西太平洋暖湿水汽向北输送,使得降水带偏北[图6(b)]。然而,在B1-23-IAQ期间,500 hPa中国西南地区高度距平场转变为“北高南低”的异常分布,高低压之间的强东北风气流利于西太平洋水汽自东向西输送[图7(a)];850 hPa整个中国西南地区受强盛的气旋环流控制,上升气流加强,降水大值中心南移[图7(b)]。在B1-56-AQ期间,500 hPa副热带高压(简称“副高”)北抬,并与东亚反气旋相连覆盖了整个中国西南地区,其北部反气旋南侧的东风气流和副高西侧的南风气流形成水汽辐合[图6(c)];850 hPa中国西南地区中部有一低压区,上升气流加强,降水偏多[图6(d)]。但在B1-56-IAQ期间,500 hPa中国西南地区北侧的反气旋偏南,副高东退,西南地区大部为强东风带[图7(c)];850 hPa青藏高原南部有一弱高压,下沉气流加强使得西南地区中部降水偏少[图7(d)]。在B2-34-AQ期间,500 hPa中国西南地区大部受鄂霍茨克海气旋环流控制,盛行西风,抑制印度洋水汽向北输送[图6(e)];850 hPa中国西南地区也有一低压区,低压南侧的西风气流抑制水汽向北输送,使得降水减少[图6(f)]。但在B2-34-IAQ期间,500 hPa青藏高原南部的弱高压延伸至中国西南地区西北侧,且西南地区南侧和东侧均为低压区[图7(e)];850 hPa中国西南地区气旋南部的强西南风将一部分来自印度洋的水汽带入西南地区东部,形成降水大值区[图7(f)]。在B2-67-AQ期间,500 hPa中国西南地区大部处于强盛的东亚反气旋环流南侧,强东风气流源源不断地带来西太平洋暖湿空气[图6(g)];850 hPa中国西南地区处于气旋环流中心东侧,上升气流增强,降水增加[图6(h)]。但在B2-67-IAQ期间,500 hPa中国西南地区北部为东亚反气旋环流,东部有一低压中心,低压中心西侧强的偏南风携带南海水汽北上绕过中国东北地区后南下进入西南地区[图7(g)];850 hPa环流配置[图7(h)]与B2-34-IAQ基本相同,但低压中心有所增强,致使中国西南地区南部水汽输送加强,形成降水大值区。

3.3.2水汽输送

图5 1981—2020年QTPSM和BSISO组合期间中国西南地区雨季降水量距平(单位:mm·d-1)(a)B1-23-AQ,(b)B1-23-IAQ,(c)B1-56-AQ,(d)B1-56-IAQ,(e)B2-34-AQ,(f)B2-34-IAQ,(g)B2-67-AQ,(h)B2-67-IAQFig.5 Precipitation anomaly in rainy season of southwestern China at different combined phase stages of QTPSM and BSISO from 1981 to 2020(Unit:mm·d-1)(a)B1-23-AQ,(b)B1-23-IAQ,(c)B1-56-AQ,(d)B1-56-IAQ,(e)B2-34-AQ,(f)B2-34-IAQ,(g)B2-67-AQ,(h)B2-67-IAQ

为更好理解不同组合相位期间水汽输送通道,对中国西南地区整层水汽通量散度和850 hPa水汽通量异常进行研究。从图8看出,在AQ的所有组合相位期间中国西南地区的水汽通量散度异常从东北到西南均表现为“辐散-辐合-辐散”的空间分布,水汽辐合在B1-56-AQ[图8(c)]和B2-67-AQ[图8(g)]阶段最强,大值区主要位于高原东部及四川大部地区。除IAQ的BSISO26&27相位异常模态与AQ类相同,其余3个组合相位的水汽通量散度异常从东北到西南表现为“辐合-辐散-辐合”的空间分布,即高原东部和四川部分地区为水汽辐散区,水汽辐合带分别向北、南移动,其大值区南移到四川南部和广西大部区域,这印证了降水正距平大值区南移结果。

图6 1981—2020年AQ组合相位期间中国西南地区雨季的500 hPa(a、c、e、g)、850 hPa(b、d、f、h)高度场(填色区,单位:dagpm)和风场(箭头,单位:m·s-1)距平合成(网格填色区域和箭头均通过α=0.05的显著性检验,红色方框包围区域为中国西南地区。下同)(a、b)B1-23-AQ,(c、d)B1-56-AQ,(e、f)B2-34-AQ,(g、h)B2-67-AQFig.6 Composites of 500 hPa(a,c,e,g),850 hPa(b,d,f,h)geopotential height field(color shaded areas,Unit:dagpm)and wind field(arrows,Unit:m·s-1)anomaly in rainy season of southwestern China during the combined AQ from 1981 to 2020(The color grid areas and arrows pass the significance test at 0.05 level,and the area enclosed by the red box is the southwestern China.the same as below)(a,b)B1-23-AQ,(c,d)B1-56-AQ,(e,f)B2-34-AQ,(g,h)B2-67-AQ

图7 1981—2020年IAQ组合相位期间中国西南地区雨季的500 hPa(a、c、e、g)、850 hPa(b、d、f、h)高度场(填色区,单位:dagpm)和风场(箭头,单位:m·s-1)距平合成(a、b)B1-23-IAQ,(c、d)B1-56-IAQ,(e、f)B2-34-IAQ,(g、h)B2-67-IAQFig.7 Composites of 500 hPa(a,c,e,g),850 hPa(b,d,f,h)geopotential height field(color shaded areas,Unit:dagpm)and wind field(arrows,Unit:m·s-1)anomaly in rainy season of southwestern China during the combined IAQ from 1981 to 2020(a,b)B1-23-IAQ,(c,d)B1-56-IAQ,(e,f)B2-34-IAQ,(g,h)B2-67-IAQ

组合相位期间的水汽输送主要来源于印度洋和西太平洋。在B1-23-AQ阶段[图8(a)],印度半岛的反气旋环流将印度洋水汽从中南半岛向北输送到云南南部,同时菲律宾海的气旋环流将西太平洋水汽向西输送到中国西南地区南部。在B1-56-AQ阶段[图8(c)],水汽辐合带加深加长,西太平洋水汽输送增强,印度洋水汽绕过青藏高原南下进入西南地区。在B2-34-AQ阶段[图8(e)],中国西南地区水汽辐合减弱,水汽通道变为“一南一北”,即菲律宾海的弱气旋环流将水汽向西输送进入中国东北地区后南下到达西南地区,另一条水汽通道则从中南半岛北上进入西南地区。在B2-67-AQ阶段[图8(g)],水汽辐合带再次加深,印度半岛的气旋环流增强,印度洋水汽输送也随之增强。在B1-23-IAQ阶段[图8(b)],中国西南地区的水汽输送基本受印度半岛反气旋环流北部的偏西气流控制,而菲律宾海的水汽则分别从2个通道输送进入西南地区,即一部分从东南沿海向西输送,一部分北上越过中国东北地区再从蒙古国南下进入西南地区。在B1-56-IAQ阶段[图8(d)],水汽辐合带减弱西退,孟加拉湾的强气旋环流阻挡迫使印度洋一小部分水汽绕过青藏高原从东侧进入中国西南地区。在B2-34-IAQ阶段[图8(f)],孟加拉湾的气旋环流减弱北退,其东边的偏北气流将一部分印度洋水汽输送至中国西南地区南部,而另一条水汽通道则从印度半岛西边向北绕过青藏高原输送至中国西南地区北部。在B2-67-IAQ阶段[图8(h)],中国西南地区的水汽辐合带加深加长,孟加拉湾和中南半岛分别出现气旋和反气旋环流,使得印度洋水汽呈“过山型”持续输送到中国西南地区南部,形成水汽辐合大值带。

图8 1981—2020年QTPSM和BSISO组合相位期间中国西南地区雨季整层水汽通量散度(填色区,单位:10-5 kg·m-2·s-1)和850 hPa水汽通量(箭头,单位:kg·hPa-1·m-1·s-1)距平场合成(a)B1-23-AQ,(b)B1-23-IAQ,(c)B1-56-AQ,(d)B1-56-IAQ,(e)B2-34-AQ,(f)B2-34-IAQ,(g)B2-67-AQ,(h)B2-67-IAQFig.8 Composites of integrated water vapor flux divergence(color shaded areas,Unit:10-5 kg·m-2·s-1)and 850 hPa water vapor flux(arrows,Unit:kg·hPa-1·m-1·s-1)anomaly fields in rainy season of southwestern China at different combined phase stages of QTPSM and BSISO from 1981 to 2020(a)B1-23-AQ,(b)B1-23-IAQ,(c)B1-56-AQ,(d)B1-56-IAQ,(e)B2-34-AQ,(f)B2-34-IAQ,(g)B2-67-AQ,(h)B2-67-IAQ

4 结论

本文利用QTPMI、BSISO指数以及美国国家海洋与大气管理局气候预报中心日降水量、美国国家环境预报中心日再分析资料等,研究1981—2020年北半球夏季(5—10月)QTPSM和BSISO对中国西南地区雨季降水影响,并从环流形势及水汽输送两方面对比分析这2个季节内振荡系统对中国西南地区雨季降水的协同影响机制。总体上,QTPSM偏强会抑制中国西南地区雨季降水,而BSISO偏强则会促进中国西南地区雨季降水,但二者不同相位组合的协同作用对中国西南地区雨季旱涝变化的影响机制不同。具体结论如下:

(1)QTPSM与中国西南地区雨季降水异常呈反相关,AQ抑制西南地区降水,IAQ则促进西南地区降水。BSISO的2个模态对中国西南地区雨季旱涝变化影响不同,当BSISO1位于第5、6相位或BSISO2位于第3、4相位时,西南地区平均降水量最高,极端降水概率最大;当BSISO1位于第2、3相位或BSISO2位于第6、7相位时,西南地区平均降水量最低,极端降水概率最小。

(2)BSISO2的第6、7相位与QTPSM组合期间中国西南地区雨季平均降水量高于其他相位组合,说明QTPSM和BSISO协同作用对中国西南地区雨季旱涝变化的影响机制不同于单一因素作用。

(3)在AQ组合相位中,中国西南地区雨季强降水的环流配置一般为:500 hPa西南地区西侧有青藏高原气旋环流,东侧和北侧分别为菲律宾海反气旋环流、东亚反气旋环流,整个西南地区盛行东南风;850 hPa西南地区东西两边均为“一高一低”的环流配置。其中,西边孟加拉湾气旋环流与东亚反气旋环流将印度洋水汽分成2条通道分别从孟加拉湾向北进入西南地区北部及绕过青藏高原从北进入西南地区北部,形成水汽辐合区;东边菲律宾海反气旋环流与日本海气旋环流配合将西太平洋水汽分别从中国东南地区向北、东北地区向南送达西南地区东北部,形成水汽辐合区。

(4)在IAQ组合相位中,中国西南地区雨季强降水的环流配置一般为:500 hPa西南地区北部(西藏西南部)为反气旋环流,同时在西南地区南部和东部出现气旋环流,西南地区盛行偏北风;850 hPa西南地区为“三低一高”的环流形势,孟加拉湾和东南沿海的气旋环流将印度洋水汽沿着西南地区南部从西向东持续输送,同时西太平洋水汽沿着东南沿海气旋环流北部向南输送,在西南地区南部形成水汽辐合带,降水大值区南移。

本文分析了QTPSM和BSISO对中国西南地区雨季旱涝的影响及协同作用,揭示了相关的气候学特征,对2个季节内振荡系统的协同作用有了一些新认识,但2个系统影响西南地区降水的动力学机制尚不清楚,二者的协同作用是否借助其他媒介?还有待进一步深入研究。