民族传统体育文化县域传承研究述评

2022-09-23李锦鸿

李锦鸿

广西民族大学体育与健康科学学院,广西 南宁 530006

民族传统体育文化是中华传统文化的重要组成部分,是凝聚各族人民长期交往交融的结晶。十八大以来,习近平总书记在多地考察中反复强调文化自信,而文化自信又来源于对自身民族文化的认同,重视少数民族文化遗产的保护传承,在2021年8月国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,进一步健全非遗保护传承体系,提高传承水平,加大传播普及力度,而民族传统体育在非遗实施过程中县域政府充当着不可或缺的重要作用。本文将通过对民族传统体育文化在社区以及县域层面的传承保护实践进行分析,进一步梳理出其研究脉络,发现其研究存在的问题。基于此,本文以查阅图书馆和检索中国期刊网上(1996年-2020年) 的相关研究文献 214篇作为分析样本,对论文发表时间、核心与非核心期刊、硕博士论文、研究分布、研究方法、研究主题方面进行了初步统计,分析非遗文化、民族体育文化中的县域传承的相关文献,从理论与方法对民族传统体育文化县域传承研究发展进行归纳分析,指出其未来的研究方向,以供学界同仁讨论与参考。

1 整体研究情况概述及分析

1.1 民族体育文化县域传承研究领域年度论文数量分析

民族体育文化县域传承研究领域的年度论文数量统计能够直接反映出该领域的研究力度与发展趋势。从图1中的论文数量曲线变化可以看出有关民族体育文化传承研究领域的论文数量呈增长趋势。随着时间脉络,纵观其发展历程可以将研究文献分为三个阶段:第一阶段(2005年之前),这个阶段是民族体育文化传承处于萌芽时期,从分析相关的民族文化传承文献中发现,目前这一阶段关于民族体育文化传承的论文数量较少,主要以探索性研究为主,刘铁梁在《村落——民俗传承的生活空间》中阐述了村落传承的发展,但尚未得到重视,这也是民族文化传承探索研究起步较晚的原因之一,而该时期主要以民族传统文化探索为主,未能对民族体育文化传承开展深入的研究。第二阶段(2005-2018年),这一阶段是文化传承快速发展时期,研究论文数量整体呈递增的趋势,由于2005年国家引入非遗后,大批学者们开始注重对民间民族民俗等领域的文化资源进行探索,也是开拓民族文化保护传承发展的关键时期,而民族体育文化也逐渐在民族文化中占据一席之地,传承与保护实践也成为学者们研究方向,该时期涌现出对社区、村落、县域等各个方面进行文化传承研究,丰富该领域的研究成果。第三阶段(2018-2020年),这一时期是民族体育文化传承研究的快速上升期。从数据分析可得,关于民族文化县域保护实践的研究逐渐增多,但相比之下,民族体育文化方面研究极少,不利于其构建完整的传承体系,主要聚焦于村落社区研究层面上,易导致研究主体过于单一,从研究理论上不利于上下层级之间的对接。

图1 民族体育文化县域传承文献研究变化趋势

1.2 民族体育文化县域传承研究的热点分析

关键词主要从文献的主题内容中概括凝练而成,可以将关键词词频的数量变化进行定量分析,通过关键词词频统计和共现网络分析可以直接反映出该领域研究热点、方向、结构等。通过文献计量学方法对中国知网收录的214篇关于“民族体育文化传承研究”文献做定量分析及统计,由图2与表1可见,出现频次最高关键词的是传承、非物质文化遗产、社区教育、文化传承、社区,其中概念、现状、问题、对策等词频数量较多,说明了目前研究以导向类研究占据了重要比例。

表1 民族体育文化县域传承关键词统计

1.3 期刊与学位论文、文献报道数量分布

民族体育文化发展研究论文的期刊分布能够反映该研究领域的科研水平以及发展方向,由表2可知,在统计214篇关于相关研究的文章中,按核心期刊、非核心期刊、博士论文、硕士论文、报道文献的数量分布分别进行统计。从数据中可以看出,硕博论文与核心期刊论文总计72篇,占发表文献总量的33.6%,非核心期刊论文总量138篇,占发表文献总量的64.5%相比,两者相差的较大,这也说明了目前的研究成果尚未达到较高层级的研究水平,研究力度还需要不断加强,研究问题亟需拓展创新。

表2 民族体育文化县域传承研究文献一览

1.4 研究方法分布

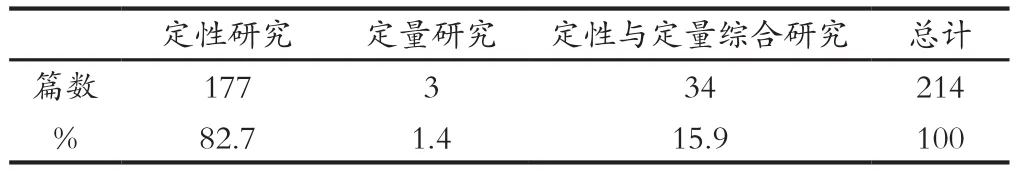

目前民族体育文化县域传承相关研究方法大部分以事实论证为主,采用的方式以定性研究较多,主观意识的层面较多,对于定量研究和综合性研究较少,缺乏实地的调研的实效性。从表3可知,民族体育文化县域传承研究采用定性、定量、定性与定量综合研究方法比例分别是82.7%、1.4%、15.9%,从统计的数据分析,绝大部分研究成果主要以定性研究为主,这与文化传承研究所采用的方法大致相同,但侧面也表明对于定性与定量综合研究的不足,两者只有相得益彰才能发挥其最大的作用。

表3 民族体育文化县域传承研究方法一览

1.5 研究层次分布

从图2研究层次来看,他们主要来自基础社科研究,整体上集中于社科类。论文主要以社科类的基础研究、政策研究以及职业指导为主, 分别占到62.10%、3.65%以及3.20%,而工程技术占13.70%,文艺作品占1.83%。

图2 民族体育文化县域传承研究层次分布图

1.6 研究机构分布

研究机构(组织)是指由若干人员组成的围绕某一学科领域展开研究的机构或组织。研究机构(组织)聚集了一定数量的围绕某一学科领域的研究者,且能够围绕某一个学科领域持续进行研究和产出成果。从图4的研究单位中可以发现,对民族体育文化县域传承的研究单位分布较散。从数据可得,位列前三的分别是中央民族大学(4篇)、华东师范大学(4 篇)、福建农林大学(4篇)、吉首大学(4篇)等,发表的论文主要以定性研究为主,其研究问题主要围绕文化县域传承的发展现状、困境、对策等方面开展研究。

2 研究主题

通过检索文化县域传承的相关文献,对主题进行归纳、总结分析,主要从研究的非遗社区保护与传承以及非遗县域传承实践进行分析,结合不同学者进行多层面的探讨,进一步提出县域传承的创新议题。

2.1 非遗社区保护与传承

随着2003年联合国科教文组织出台了《保护非物质文化遗产公约》,强调了非遗社区的核心地位,其中周星(2004)学者就开始从基层民间文化社区保护进行研究,提出社区保护的理念,冯敏(2005)学者在此基础上分析了非遗社区保护的重要性与必要性。阚如良、李肇荣(2008)开始从社区传承与旅游开发相结合进行探索,周超(2011)学者基于公约对社区非遗理念进行研究,杨利慧(2016)、安德明(2016)学者分别从非遗社区的地位界定与内涵关系进行分析,学者们逐渐开始从各领域对非遗社区传承路径进行深入挖掘,其中以社区参与、旅游开发、社区教育等研究内容为主。社区参与在旅游开发保护中的研究,孙九霞认为社区参与对于民族传统文化的保护具有积极效应,这观点具有一定的代表性,也得到了较多学者的借鉴与认可,周超、武魏魏学者分别从非遗国际法与两者的关系中明确其关键的作用,邓小艳基于文化传承视角下,探索两者之间的融合发展的路径,而刘晖通过实践验证后发现,非遗旅游开发中存在着社区参与泛化、社区贫富分化等问题,为此,黄益军提出从非遗旅游开发与社区参与之间构建传承机制,邹一婧则通过实例进一步强调其必要性。为社区旅游参与非遗传承提供理论基础。随着目前传承的方式不断创新,研究社区传承内容趋向多样化,社区教育也成为了非遗传承的研究热点内容之一,在传承过程中起到关键的作用。对此,张飞、曹能秀最先提出把社区教育服务于文化传承,随着文化传承的发展,社区教育成为非遗传承的重要节点。周娟、鲜耀认为社区教育是民族文化活态传承的重要途径,在文化资源传承整合与开展中是极具重要,这一观点的提出得到了学者们的关注,程世岳、叶飞霞基于此观点的分析下,对少数民族非遗与社区教育的内在逻辑进行分析,探索其教育模式的变迁路径提出相关建议,基于此,对社区教育与非遗传承的不同见解,宋倩雯、李建攀等分别从社区教育与非遗传承的内在逻辑性、社会教化功能、实际逻辑、优势进行研究。

综上所述,社区参与、社区旅游开发、社区教育等层面已经包含在社区保护与传承的范畴,成为非遗传承的重要途径。从目前的研究总结出社区传承困境,主要在其政策治理、教育发展、资金支持等方面的投入力度不足,缺乏整体性的合力,主体之间难以产生联系,因此在社区传承的基础上深入研究县域传承变得尤为重要。

2.2 非遗县域传承实践研究

对于非遗文化传承的研究,早在20世纪80年代许苏民学者对文化传承展开研究,提出文化变迁发展中传承是自然而然形成的,赵世林(2002)学者探索民族文化传承的本质,这一观点得到了学者们的普遍认同,随着非遗保护公约的颁布,非遗社区、县域都成为研究方向,其中2002年聂幼华学者就县域层面的文化进行研究,而朱小丽(2003)是最先从县市的民族体育开展研究,随着韩成艳(2014)、高会军(2016)、等学者的深入探索,开拓非遗县域层面的新领域。

随着非遗文化的引入,学者们更注重对民族文化非遗传承的研究,通过人类学、民俗学等视角对社区民俗非遗文化保护与传承实践进行研究,其中周星、李于昆、等学者分别从非遗社区的保护理念、博物馆传承、实践论证、基层经验、法律文本等开展研究以上都是对社区传承的探索性成果。随着社区文化保护与传承的理念不断拓展,县域层面的研究逐渐开展,其中韩成艳(2014)、高会军(2016)、韩潇(2020)等学者分别从非遗县域实践个案、县域民族体育资源、县域传承现状等进行分析,从收集对县域文化的相关文献研究发现,聂幼华学者较早从县域文化传承进行研究,其研究主要突出经济与文化相结合的创新性传承;分析民族文化县域传承的文本,大多以个案分析为主,从民族体育方面最先研究县域传承的是朱小丽、陆元兆,基于地域对县域体育资源的特点、原则进行分析,提出旅游开发的相关建议。随着社会的转型,传承的群体和区域也在不断变化,高会军学者进一步对湘桂黔传承区域进行研究,总结出互利共赢、整合优势资源、错位发展的原则,构建县域传承资源群体,推动县域传统体育文化形成区域性联动;从目前较为前沿的县域研究文本中发现,县域传承已应用到非遗管理层面进行分析探讨。在此之前对于非遗县域理论分析尚未有完整的概念,直到2020年韩成艳、高丙中对于非遗县域理论概念进行深入探讨,结合“社区保护”的经验以及费孝通学者的“文化自觉”的理念,进一步提出县域实践的议题,对县域实践的关键概念进行理论分析,通过县域实践有效地把各部分的社区文化传承主体衔接起来,形成地方认同的集合体,有利于构建非遗的文化共同体。综上所述,结合笔者实地调研发现,非遗理论研究与非遗保护实践相脱节。具体来说,非遗理论研究以社区保护与传承为主,而非遗保护实践是以县域传承为主,前人对县域实践研究极少,县域非遗保护研究缺乏理论指导,与调研发现非遗县域实践“自上而下”与“自下而上”对接产生脱节、对于县政府推动非遗传承的动力不足等实践问题相吻合,这也证明了与韩成艳、高丙中学者所提出的非遗县域实践关键概念相一致。基于此,非遗县域传承实践值得学者们深入挖掘研究,提高民族传统体育在非遗传承过程中的整体性合力,为促进其发展提供理论支撑。

3 研究评述

目前国内对于民族体育文化县域传承的相关研究较少,随着国家非遗概念的引入,非遗文化传承保护成为学者们研究的重要内容,民族传统体育文化作为民族非物质文化遗产的代表之一,其保护与传承的方式在不断转变,研究内容从社区保护实践逐渐趋向县域传承实践,研究视角从单一转向多元化,通过分析得出以下研究结论:对于文化传承的主体内容研究,从非遗保护概念的引入,对于非遗传承是基于民俗村落社区展开研究的,对于县域与社区保护实践主要从社区参与、社区教育、社区旅游等路径,该阶段主要借鉴国外的非遗社区保护的经验进行探索性研究。随着“土风计划”的试点实施成功,村落社区也成为了传承的主要载体,为我国传承与保护非遗资源提供经验借鉴,进一步推进非遗文化传承研究落实到村落社区等民间传统文化上,随着传承的方式不断变化,传承的群体和区域也在不断扩展,研究从社区逐渐过渡到县域层级。为此,韩成艳、高丙中学者在社区保护的基础上,对县域实践的关键概念进行分析。通过检索文献与实地考察发现,目前非遗理论研究大多以社区保护与传承为主,而非遗现实保护实践是以县域传承为主,前人学者对县域实践研究极少,县域非遗保护研究缺乏理论指导,导致了非遗在传承实践过程中“自上而下”与“自下而上”产生脱节、对于县政府推动非遗传承的整合力度不足等问题,进而影响着民族传统体育文化传承发展,这是值得深入探讨的研究问题。

随着非遗热的快速兴起,非遗传承研究内容呈现出多元化,主要集中于对村落社区文化传承的现状、路径、机制等方面进行研究,研究内容之间缺乏一定关联性,研究方法以定性分析为主,缺乏实践性的研究成果,对县域传承实践的研究重点,必须从县域传承的定位入手,理解其所处非遗传承的位置,自下而上把县级、乡镇、村落(社区)之间的传承联系起来,研究其传承之间的影响因素进行分析。通过宏观分析非遗传承从国家、省级、市级与县域之间的传承联系,找到县域传承的传承模式,分析其传承联系存在的问题,找到针对其研究的新方向。从研究视角层面分析,主要以散点研究为主,缺乏对其各领域视角的持续研究,未能对该领域进行深入挖掘,缺乏跨学科稳定的研究群体。

4 研究展望

4.1 加强多学科视角相融合研究

在研究视角上从整体层面思考并挖掘民族传统体育文化在不同视角下存在的现实问题,结合多学科的研究理论与方法,打破学科故步自封、画地为牢的狭隘意识,把学科界定不清晰、在夹缝中求生存的尴尬转化为跨学科或超学科的优势,加强多学科之间的交流融合,从宏观、中观与微观进行构建理论分析,寻求合作同时借鉴于不同学科的新理论新成果,为民族传统体育文化传承研究与实践创造发展机会。比如:借鉴于民俗学、人类学的理论知识,探索民族传统体育文化传承中从“俗”走向“民”的研究转向,其中包含了人的行为习惯、思想意识、道德情感等,探索其背后存在的社会动因。

4.2 顺应时代发展明确研究议题

在研究内容上应立足于民族传统体育发展的现状,首先重点应从表象研究转向内在研究,强调从服务国家需求转向服务于民众需求。比如:从人类学、民俗学等学科理论借鉴,结合“人”的本质特性出发,应从民族传统文化项目、三月三等节庆个案研究转向到“人”的深层次研究上,在理解民众的思想情感、行为习惯等方面,挖掘其背后的社会内因,此外还可以迎合时代发展,依托于“互联网+”、数字化、人工智能等新理念新技术,开拓民族传统体育文化传承的创新发展思路,对其保护实践起到积极的促进作用,是值得深入研究的新议题。

4.3 转换研究范式相结合研究

在研究方法上从文献研究到田野实证的转变,借鉴人类学、民族学、民俗学等不同领域的研究理论与方法,在县域传承实践研究中,深入到田野研究,比如:李志清(2008)、胡小明(2010)、万义(2010)分别从侗乡抢花炮、黔东南独木龙舟、侗族舞春牛等所采用参与式观察、深度访谈等开展的田野调查方法,基于前人所运用的研究方法,从整体来看,目前民族传统体育对于社区与县域保护实践的田野调查研究较为不足,部分研究尚存在“走马观花”的现状,难以真正嗅到“田野芬芳的气息”,基于此笔者认为应从自身研究实践及研究案例出发,探索出自身特有的方法体系运用在民族传统体育县域传承研究上,促进民族传统体育文化传承与发展研究具有重要的意义。