强度变化模型在下套管遇阻原因分析中的应用

2022-09-22宋峙潮侯永亮

郑 勋,郑 卓,宋峙潮,侯永亮,冯 晟

(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300451)

大斜度井、水平井、小井眼等钻井作业中下套管遇阻情况时有发生,与钻井、通井、电测过程中的遇阻不同,下套管一旦遇阻,处理形式只能采取上提下放,开泵循环、垫润滑泥浆等有限措施。尤其是海上油田的深井钻井作业,钻井日费较高,若下套管遇阻后情况复杂,短期内处理不顺,从经济角度只能被迫就地固井[1-4]。

一个油田的钻井过程中若出现下套管遇阻现象,需对其进行精准分析,查找遇阻原因,从而为油田内其他井的施工提供技术措施。渤海油田深部地层下套管遇阻原因较多,但普遍存在区域相似性[5-8]。除钻井液性能差、井眼不干净、井眼轨迹不规则等原因外。预测的坍塌压力低也是常见原因之一,此时需对坍塌压力进行精确计算。而常规的井壁稳定计算模型一般不适用于硬质泥岩、火成岩等深部地层,计算结果与实际相差较多,需根据实际情况选择合适的井壁稳定计算模型[9-10]。

本文以渤海油田一口大斜度井在东二段凝灰岩地层下套管遇阻,导致被迫就地固井的复杂情况为例,从岩性、钻井液性能、井眼轨迹等方面进行了逐一分析,发现钻井液密度低是导致坍塌的主要原因,通过引入加入时间因素的强度变化模型对坍塌压力进行了重新计算。

1 下套管遇阻井基本情况

1.1 基本数据

该井位于渤海南部,黄河口凹陷内,南部为莱北低凸起,平均水深约为16.1~19.3 m。设计为一口四开制水平开发井,三开311.15 mm 着陆后下244.475 mm 套管,水平段采用215.9 mm 井眼裸眼完井,主要目的层为东三段。水平段主要参数为:设计井深3 833 m,设计水平段长411 m,最大井斜87.6°,狗腿度:3°/30m,井斜变化:4°→88°,方位变化:277°→22°,水垂比:0.29。

1.2 地质及储层特征

该井钻遇的地层从上到下依次为:第四系平原组、新近系明化镇组、馆陶组以及古近系东营组和沙河街组。主要含油层系为明下段、东三段和沙一、二段。本井主要目的层为东三段Ⅱ油组,岩性主要为细砂岩、含砾细砂岩与泥岩不等厚互层,砂岩岩性以中、细粒岩屑长石砂岩为主。Ⅱ油组砂层发育程度较好,砂岩含量34.5%~65.3%,Ⅰ油组砂岩含量25.4%~44.2%,测井解释平均孔隙度19.4%,平均渗透率736.2 mD,储层物性中孔、中-高渗。

1.3 下套管遇阻过程及处理措施

下套管遇阻过程描述:事故井钻至中完着陆井深3 401 m 后进行了三次短起下及起钻通井作业。完成最后一次通井后,循环调整钻井液性能,向井内加入水基润滑剂、石墨、塑料小球等润滑材料并顶替到位,井底垫入60 m3稠浆。随后进行下套管作业,244.475 mm 套管下至2 851 m 时,遇阻15 t。逐步上提悬重至200 t提活套管串,同时以2 m3/min 的排量开泵循环,并多次尝试活动套管串通过遇阻点,反复处理10 h 后仍无法通过遇阻点,经专家组综合评估,决定就地固井。

为分析下套管遇阻井的遇阻原因,对遇阻井段在钻井和通井阶段的阻卡情况进行分析、描述。

(1)钻井阶段:起钻在2 936~2 840 m 频繁憋压、憋扭矩,下钻时在2 840 m、2 850 m、2 860~2 871 m 遇阻严重。

(2)完钻后的起下钻通井阶段:第一次起下钻起钻至井口,历时33 h,在2 936~2 907 m 频繁蹩扭矩。下钻历时30 h,在2 832 m 遇阻,划眼通过。第二次起下钻短起至套管鞋(805 m),历时29 h,在3 073 m、2 816 m、2 943~2 956 m 阻卡严重。下钻历时19.5 h,在2 847 m、2 847~2 900 m 阻卡严重。第三次起下钻短起至2 800 m,历时10.5 h,在2 818 m、1 880 m 遇卡。下钻至井底顺利,历时2.5 h。

综合下套管遇阻井段在钻井、通井、下套管阶段的阻卡情况看,阻卡井段主要集中在2 830~2 950 m。从通井后起下钻时效看,通井起到了拉顺井壁的作用。

2 下套管遇阻原因分析

2.1 复杂地层岩屑分析

分析下套管遇阻井段(2 830~2 950 m)的坍塌原因,首先要对地层岩屑的岩性进行分析,由于未获取遇阻段岩屑的岩矿分析资料,借助录井岩屑描述图结合坍塌掉块(取自第一次通井阶段)形状分析的方式对遇阻段的岩性和坍塌原因进行分析。根据地质录井岩屑描述,该井出现阻卡的2 830~2 960 m 井段处于东二段下部地层。为大段的沉凝灰岩以及凝灰质泥岩,深灰色,成分主要以隐晶-细晶级的火山碎屑为主,部分陆源碎屑,碎屑颗粒呈棱角状-次圆状,局部含灰质,与稀盐酸反应中等,较致密。具有典型的火成岩特征。本质上看,火成岩一般具有一定的黏土含量、普遍存在微裂缝,井壁稳定容易受到钻井液密度、封堵性和抑制性能的影响(见图1)。

图1 下套管遇阻井段岩屑掉块

通过对遇阻井段的岩屑掉块形状分析,掉块中既有块状,又有条状,还有扁平状。从掉块形状分析,块状掉块多为钻井液滤失进入裂缝造成。条状和扁平状掉块多为应力集中或钻井液密度不足造成的。

从掉块形状结合录井岩屑描述图看,井眼轨迹不规则,钻井液密度低、钻井液抑制性能不足都有可能是该井段坍塌的原因,应结合相关数据进一步分析、排除。

2.2 井眼轨迹分析

复杂的井眼轨迹也是造成起下钻、下套管遇阻卡的可能原因之一,如有台阶、狗腿度较大,井斜/方位变化较大等都有可能造成下套管遇阻。截取下套管遇阻井段的井斜、方位、狗腿度等数据(见表1)。

表1 遇阻井段的井斜、方位、狗腿度

复杂井段的狗腿度在1.8°~3.5°,一般分布在2.3°~3°,狗腿度较小。井斜呈现缓慢上升趋势,造斜率不高。方位也较为平缓基本在260°左右,也无比较大的变化幅度。总体上复杂井段狗腿度、井斜、方位相对平缓,因井眼轨迹而造成下套管遇阻的可能性较小。

2.3 钻井液性能分析

2.3.1 钻井液性能调整情况 钻井阶段:从钻至2 850 m至中完井深(3 401 m),钻井液密度从1.38 g/cm3逐步调整至1.42 g/cm3,失水从3 mL 降低至2.8 mL,氯离子含量从120 000 mg/L 提高至147 000 mg/L,钾离子含量从28 000 mg/L 提高至55 000 mg/L。完井通井阶段:密度逐步提高至1.45 g/cm3,失水降低至2.4 mL。下套管阶段:钻井液性能未做调整,井内加水基润滑剂、石墨、塑料小球等润滑材料并顶替到位,井底垫入60 m3稠浆。

总体上看,钻井液性能在钻井阶段进行了调整,幅度较大,至中完时,钻井液的活度和失水已经降至较低水平。完井通井阶段则进一步提高了钻井液密度。单从钻井液性能上看,钻井液已经体现出较强的抑制性能。

2.3.2 钻井液抑制性能评价 参照SY/T 5613—2016《钻井液测试泥页岩理化性能试验方法》中泥页岩滚动回收率实验的方法。取完井阶段的钻井液,对岩屑掉块进行抑制性能评价实验。钻井液对岩屑的平均滚动回收率为90.18%,说明钻井液具有较强的抑制性能,并且在钻井阶段钻井液性能已经调整到位,所以因钻井液抑制性能不足而造成下套管遇阻的可能性不大。

从遇阻地层的岩性、井眼轨迹、钻井液性能方面对下套管遇阻原因进行了逐一分析和排除,基本排除井眼轨迹不规则、钻井液抑制性能差的原因。结合掉块形状看,钻井液密度低是造成下套管遇阻的可能原因,后面将通过井壁稳定计算模型对坍塌压力进行量化计算。

3 坍塌压力计算

3.1 基于常规模型的坍塌压力计算

基于邻井的岩石强度测试结果、测井数据以及地漏实验测试结果,首先对地层强度剖面以及地应力剖面进行了重新评估。基于地应力剖面结果,利用Drillworks 软件,使用常规弹性模型,对该井遇阻井段(东二段下部凝灰岩)地层的坍塌压力进行了计算,并将井斜与坍塌压力取得对应关系,形成钻井坍塌压力云图(见图2)。

图2 东二段下部玄武质泥岩地层坍塌压力云图

基于常规弹性模型的坍塌压力云图可知,东二下段凝灰岩的最大坍塌压力为1.40 g/cm3(井斜90°,方位260°)。当凝灰岩地层的井斜位于40°~60°时,坍塌压力最高为1.38 g/cm3(井斜60°,方位260°)。而实际的钻井液密度在钻井阶段已经达到1.42 g/cm3,在通井阶段已经达到1.45 g/cm3,因此从纯力学模型上并不能解释该井下套管遇阻的原因,常规弹性模型的井壁稳定分析对凝灰岩地层已不再适合。

3.2 随时间变化的强度变化模型

常规井壁稳定分析模型中,地层强度是不随着时间发生变化的,凝灰岩地层普遍存在微裂缝和一定的黏土含量,随着钻井液对地层的浸泡时间增加,钻井液沿着地层发育的微裂缝逐步向深部运移,起到胶结作用的黏土逐步水化,导致地层的岩石强度逐步降低,势必会造成地层坍塌压力的增加。

为进一步精确分析凝灰岩井段的坍塌压力,将时间、地层岩性、钻井液性能等因素考虑在内,应用强度随时间变化的模型对坍塌压力重新计算,以揭示造成东二下段凝灰岩地层下套管遇阻的原因。

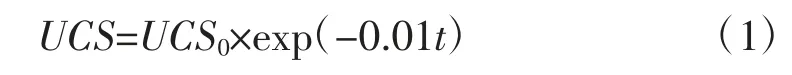

应用经验情况对该井的坍塌压力随时间变化做出初步分析。所应用强度变化模型为:

式中:UCS-随时间变化的地层强度,MPa;UCS0-地层原始强度,MPa;t-地层受钻井液浸泡时间,h。

加入时间变化因素后,地层坍塌压力随钻井液浸泡时间的增加而逐步增加,当浸泡周期达到10 d 时,井斜达到60°时,坍塌压力可达到1.47 g/cm3以上,与常规弹性模型计算的坍塌压力相差较大,而实际钻井过程中从钻开东二下段凝灰岩地层至下套管遇阻,历时13 d,虽钻井液密度调整至1.45 g/cm3,但此时坍塌压力已经达到1.47 g/cm3以上,钻井液密度已经低于地层的坍塌压力,印证了钻井液密度不足是造成下套管遇阻的直接原因,

4 结论

(1)以渤海油田某井的下套管遇阻情况为例,通过对遇阻井段(凝灰岩)的岩性、钻井液性能、井眼轨迹进行分析,钻井液密度不足是导致下套管遇阻的原因。

(2)由井壁稳定常规弹性模型计算,遇阻井段的地层坍塌压力最大为1.40 g/cm3,与实际钻井偏差较多,说明常规模型不适于计算凝灰岩的坍塌压力。

(3)建立随时间变化的强度变化模型对凝灰岩的坍塌压力进行了重新计算,当钻井时间达到10 d 时,地层的坍塌压力为1.47 g/cm3,与实际钻井情况较为吻合。

(4)该井的下套管遇阻原因及建立的强度变化模型可为区域内其他井的施工提供相应的技术支持。

(5)随时间变化的强度变化模型对凝灰岩坍塌压力计算的适用性仍需进一步研究。