3D pCASL灌注成像及Rapid分析对症状性颅内动脉动脉硬化性狭窄危险因素的评估

2022-09-22颜立群侯亚平董倩波穆晓丹刘荣丽

颜立群,颜 瑾,侯亚平,董倩波,穆晓丹,刘荣丽

(1.河北医科大学第二医院东院区影像科,河北 石家庄 050000;2.天津医科大学临床医学系,天津 300070;3.河北省血液中心成分科,河北 石家庄 050000)

即便具有相同狭窄率的颅内动脉硬化性狭窄患者临床症状和神经功能受损也可能不同,这个已经在很多文献得到证实[1-4]。症状性动脉硬化性狭窄下游的脑血流发生了何种变化,如何对这种变化进行量化、分析一直是该领域研究的热点与难点,本研究就采用了Lyu等[5]的方法和Rapid灌注分析软件来量化、分析和比较症状性及无症状性大脑中动脉M1段狭窄患者病变血管下游的脑血流动力学变化,进而评估症状性颅内动脉狭窄患者的危险因素。动脉自旋标记成像(arterial spin labeling, ASL)技术是一种无创的、可重复性定量进行全脑血流分析的磁共振检查技术,三维伪连续动脉自旋标记(three-dimensional pseudo-continuous arterial spin labeling,3D pCASL)则提供了更高的信噪比和空间分辨率,极大地降低了伪影及采集时的信号损耗,与其他脑灌注成像技术相比较有其独特的优势[6-7]。Lyu等[5]的方法采用两个PLD的3D pCASL成像技术较为精确地将狭窄动脉下游的血流进行了分类和量化。Rapid灌注分析软件是iSchemaView研发的专门针对缺血性脑血管事件进行血流分析、梗死体积测量及半暗带量化、侧支血流评估等的自动图像后处理系统,基于推注造影剂后从近端血管最大程度显影到脑组织最大程度显影的延迟时间(Tmax),系统可以自动计算出预测侧支血流和脑梗死进展的低灌注指数比(hypoperfusion intensity ratio,HIR)[8-9]。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2018—2021年连续纳入本研究就诊于我院的101例单侧大脑中动脉M1段狭窄(狭窄率≥50%)患者的影像与临床资料,按照有无临床症状进行分组。有症状被定义为缺血性卒中或TIA,而无症状被定义为体检或MR或CTA筛查中发现的单侧大脑中动脉M1段狭窄患者。患者的MRI影像资料均在住院后3日内扫描获得。凡有如下情况之一的最终被排除在本研究之外:①单侧大脑中动脉M1段狭窄率<50%;②多发颅内动脉狭窄;③脑出血;④6个月内进行过溶栓或血管内治疗(如搭桥手术及支架植入等);⑤患者有动脉夹层、血管炎、烟雾病等等非动脉硬化性疾病;⑥心功能不全;⑦MRI检查禁忌证或MRI图像扫描质量差。

1.2影像学检查

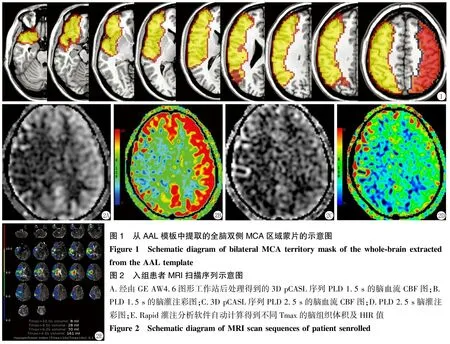

1.2.1影像学数据采集 所有患者的MR检查均由GE公司1.5T Signa HDxt MR扫描机(8通道头颈线圈)采集,扫描序列主要包括结构像(主要为T1WI和T2 fliar),弥散加权成像(diffusion-weighted imaging,DWI),双PLD的3D pCASL序列,三维对比增强磁共振血管造影(three-dimensional contrast enhancement magnetic resonance angiography,3D CEMRA)序列及MR灌注扫描序列,每个患者采集时间大约为30 min。其中的ASL原始数据由GE AW图形工作站进行后处理获得灌注彩图和脑血流量(cerebral blood flow, CBF)图。采用基于Matlab2013b软件平台的SPM8对灌注数据做包括头部校正、空间标准化、数据归一化和平滑等多种后处理得到标准化后的CBF图。参考Kim等的方法[10],从自动解剖标记(automated antomical labeling, AAL)模板中提取的双侧大脑中动脉供血区的脑区图(包括大脑皮层、软脑膜及岛叶的皮层)作为蒙片(图1)计算得到CBF值。

1.2.2双PLD的3D pCASL序列的主要扫描参数:脂肪及背景抑制3D FSE序列获得3D pCASL数据,TR=4 529 ms(PLD=1 525 ms)/5 224 ms(PLD=2 525 ms),TE=10 ms,带宽=62.5 kHz,层厚=5 mm,层数=30,PLD=1 525 ms和2 525 ms,采集时间约4 min(PLD=1 525 ms)及5 min(PLD=2 525 ms),FOV=240 mm,激励次数=3。

1.2.3晚期到达逆向血流比率(late-arriving retrograde flow proportion,LARFP),早期到达血流比率(early-arriving flow proportion,EAFP)及HIR的计算方法:将PLD 1.5 s的CBF图定义为早期到达流(即顺向血流),其CBF灌注图及相应的伪彩图分别见图2A及图2B,将PLD 2.5 s的CBF图及相应的伪彩图(图2C及图2D)定义为早期到达血流、晚期到达血流和晚期到达逆向血流灌注的组合。PLD 1.5 s时的平均CBF值代表早期到达血流的灌注值,晚期到达逆向血流灌注值 =(病灶侧平均PLD 2.5 s的CBF-病变侧PLD 1.5 s的平均CBF)-(对侧PLD 2.5 s的CBF-对侧PLD 1.5 sD的CBF),晚期到达逆向血流灌注值/正常侧PLD 2.5 s的平均CBF×100% = LARFP,LARFP代表侧支血流代偿能力;而患侧PLD 1.5 s的CBF值/正常侧PLD 2.5 s的平均CBF×100% = EAFP。RAPID灌注分析软件自动计算并获得HIR,所有患者磁共振扫描序列见图2E。

图1 从AAL模板中提取的全脑双侧MCA区域蒙片的示意图Figure 1 Schematic diagram of bilateral MCA territory mask of the whole-brain extracted from the AAL template图2 入组患者MRI扫描序列示意图A.经由GE AW4.6图形工作站后处理得到的3D pCASL序列PLD 1.5 s的脑血流CBF图;B.PLD 1.5 s的脑灌注彩图;C.3D pCASL序列PLD 2.5 s的脑血流CBF图;D.PLD 2.5 s脑灌注彩图;E.Rapid灌注分析软件自动计算得到不同Tmax的脑组织体积及HIR值Figure 2 Schematic diagram of MRI scan sequences of patient senrolled

1.3血管狭窄率确定 由两名有经验的影像学者在GE AW工作站采用Owen法[11]测量CEMRA重建后的颅内动脉血管数据,确定病变侧MCA的M1段狭窄率:血管狭窄率=(1-狭窄段直径/正常段直径)×100。其中狭窄段直径是指M1段狭窄段管腔最窄部分的直径,正常段直径是指狭窄段临近正常部分管腔的直径。

1.4统计学方法 应用SPSS 25.0统计软件分析数据。计量资料采用单因素方差分析、SNK-q检验,计数资料采用χ2检验,二元Logistic回归分析症状性颅内动脉狭窄的独立危险因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1有症状组和无症状组间暴露因素的单因素比较结果 统计学显示代表着侧支血流的LAFRP及HIR在有症状组(51例)和无症状组(50例)之间差异有统计学意义,而代表着顺向血流的EAFP、动脉管腔狭窄率、性别、年龄、血糖水平、血脂水平、血压、同型半胱氨酸、吸烟这些动脉硬化相关指标在组间差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 症状组与无症状组暴露因素的单因素比较

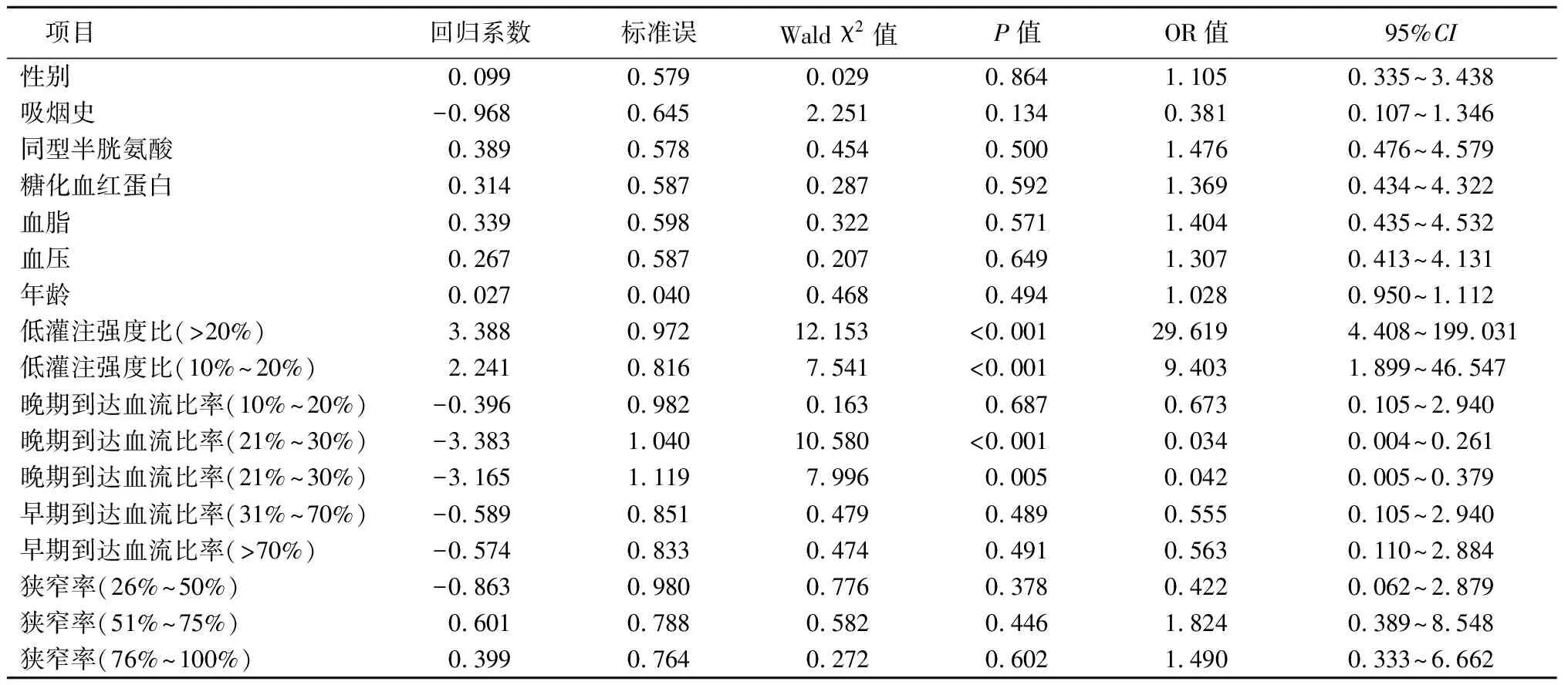

2.2Logistic回归统计结果 在校正了EAFP、动脉管腔狭窄率和其他动脉硬化相关指标(性别、年龄、血糖、血脂、血压、同型半胱氨酸、吸烟)的二元Logistic回归模型系数的Omnibus检验结果显示纳入的上述变量中至少有一个变量的OR值差异有统计学意义(自变量的赋值方式如下:性别:男性=0,女性=1;吸烟史:无吸烟史=0,有吸烟史=1;同型半胱氨酸:正常=0,偏高=1;血糖:正常=0,偏高=1;血脂:正常=0,偏高=1;血压:正常=0,偏高=1;低灌注强度比:<10%=0,10%~20%=1,>20%=2;晚期到到血流比率:0%~10%=0,11%~20%=1,21%~30%=2,>30%=3;早期到达血流比率:0%~30%=0,31%~70%=1,>70%=2;狭窄率:0%~25%=0,26%~50%=1,51%~75%=2,76%~100%=3;有无症状:无症状=0,有症状=1),即模型的总体有意义;随后的Hosmer和Lemeshow检验显示该模型的拟合优度高;LARFP和HIR为症状性颅内动脉硬化性狭窄的独立影响因素,见表2。

表2 单侧大脑中动脉M1段狭窄患者脑缺血危险因素的Logistic回归分析

3 讨 论

颅内动脉硬化性狭窄病变下游的脑血流构成复杂,但大体上可分为两种:一种是顺向血流,一种是侧支血流,无论动脉管腔狭窄的程度如何,症状性狭窄都起因于病变下游的脑血流动力学受到不良影响,并且最终降低了脑灌注。但是颅内动脉硬化症状性狭窄下游的脑血流究竟有何变化,一直是相关领域的研究重点,了解了下游血流的变化才能采取相应的治疗措施。本研究采用的成像方法有两种:一种是参考Lyu等[5]得到mTICI侧支血流分级量表证实的双PLD的3D pCASL成像,主要计算得到代表狭窄动脉下游顺向血流的EAFP和代表侧支血流的LARFP这两个参数;另一种是Rapid灌注分析软件,主要由系统自动计算得到代表侧支血流的HIR。各种原因所导致的颅内动脉硬化斑块病变、体内循环状态的改变、炎性损伤、代谢紊乱、应激状态等诸多因素都可以造成颅内动脉狭窄下游脑血流的变化,这也是相关领域研究的热点问题,本研究就聚焦一组颅内动脉硬化性狭窄患者的年龄、血压、血脂、血糖、同型半胱氨酸、吸烟这6个与动脉硬化相关的指标,再加上EAFP、LARFP、狭窄率和HIR这4个与狭窄病变下游血管血流动力学相关的评价指标,来评估颅内动脉动脉硬化性狭窄的危险因素。

目前仍有很多学者或者临床医生仍然认为颅内动脉血管狭窄率是患者临床症状甚至预后的决定因素,这可能与医疗条件的差异有关。狭窄动脉下游的顺向血流由局部管腔的狭窄率决定,而侧支侧支血流可能受到诸如先天发育、狭窄解剖部位、局部动脉狭窄的原因、动脉硬化性狭窄局部斑块的特性、代谢与心肺功能状态等等原因的影响[12]。本研究结果支持脑侧支侧支血流是症状性颅内动脉狭窄的独立危险因素,但未将狭窄率作为因变量而比较不同的狭窄率的动脉血管下游的顺向血流及侧支侧支血流的差异,不过颅内动脉的狭窄率在本组患者中并未对患者的临床症状产生影响。Lyu的研究[5]中发现单侧大脑中动脉狭窄患者中顺行血流比侧支血流在维持脑灌注中所占的比例更大,而Lan等[13]的研究显示颅内动脉狭窄下游的顺向血流和侧支血流在维持颅内动脉粥样硬化性狭窄远端脑灌注中具有互补作用,而且随着动脉狭窄率的增加,远端脑灌注对于侧支血流的依赖程度也会增加。上述研究结合本研究结果说明顺向血流也对狭窄动脉下游的脑血流产生了重要的影响,但最终是否会造成脑灌注的下降而引发临床症状,可能仍由侧支血流决定,即颅内动脉狭窄造成顺向血流的下降,如果各种综合因素决定的侧支血流丰富,可以代偿因动脉狭窄造成的顺向血流降低,那么将不会发生脑缺血及其相应临床症状;但是如果侧支血流没有足够的代偿能力或者没有足够的速度弥补顺向血流的减低,那么脑缺血将不可避免。

医学影像对颅内动脉硬化性狭窄病变下游脑血流的评价和量化方法很多[14-15],特别是随着MR多序列、多模态成像技术的快速发展,对脑血流的评估已经成为相关领域的研究热点,本研究所采用Lyu等的方法成功的量化了动脉硬化性颅内动脉狭窄下游的顺向血流和逆向侧支血流,早期到达的顺向血流与PLD 1.5 s的CBF有关,早期到达顺向血流和晚期到达顺向血流受管腔狭窄率的影响;晚期到达逆向侧支血流由双侧(患侧和对侧)半球大脑中动脉下游两个PLD(1.5 s和2.5 s)计算得到的,这样就量化了顺向血流和逆向侧支血流。尽管这种评价方法简便易行但它还有如下局限性:如脑血流相当复杂,两个PLD所计算出来的CBF值是指一个经验值,PLD 1.5 s可能包括一小部分侧支血流,而PLD 2.5 s也有可能包括少量的晚期到达顺向血流,这在不同的人群可能会有差异,但这两个PLD的血流已经被Lyu自己的研究证实与传统血管造影的顺向和侧支血流具有显著相关性;另外,这种方法无法确定侧支血流的来源,这也是它的一个局限性,如果需要确定侧支血流的来源,血管选择性ASL技术可能更加适合。自从iSchemaView推出并由FDA批准使用后,Rapid灌注分析系统参与了一系列包括DEFUSE 3和SWIFT在内的多项著名临床试验[16-17],显示了其集成化、可视化和自动化的强大分析能力和临床应用前景,本研究利用Rapid系统自动计算出代表着侧支血流和脑卒中进展的HIR,研究显示HIR也是症状性颅内动脉硬化性狭窄的危险因素,Monterio等[18]的研究也证实HIR与基线梗死核心的大小、临床神经功能评分及患者的预后等因素显著相关。

症状性颅内动脉狭窄狭窄率≥70%,强化药物治疗无效或脑侧支循环代偿不良、责任血管供血区域存在低灌注的患者是血管内介入治疗或颅内外动脉搭桥术等治疗的适应证。在制定手术治疗计划及实施治疗方案之前患者颅内动脉狭窄性病变下游脑血流的正确和及时评价,对患者的临床治疗及预后至关重要,该指南进一步指出症状性颅内动脉硬化性狭窄的术前评估应包括:患者临床情况(狭窄率、位置、长度、形态、角度、斑块性质、钙化分级、血流分级、路径、远端导丝着陆区、病变与分支关系、合并其他血管病变等),脑侧支循环等。可以看出,即便具有手术适应证的患者,也应该谨慎评估手术的适应证做好术前准备,因为对颅内动脉狭窄患者的手术治疗一定需评估和权衡其手术的风险和收益,这其中很重要的手段就是狭窄动脉下游脑血流的评价,尤其是决定临床症状和预后的侧支血流的评估,最著名的WAISD研究发现脑侧支循环的状态显著影响颅内动脉狭窄患者的卒中发作的风险[19]。医学影像学的前期评估如果显示患者的颅内动脉硬化性狭窄下游脑组织的代偿能力无明显降低,那么非手术性治疗措施如强化药物治疗或许会有更好的收益和更低的手术风险,相反如果狭窄性病变下游脑血流关注显著减低,尤其是侧支代偿能力丧失,那么患者可能从更直接的手术治疗中获益。

综上所述,对症状性颅内动脉狭窄患者狭窄病变下游脑血流进行及时有效的医学影像学评价是必要的,本研究联合应用双PLD的3D pCASL技术和Rapid灌注分析系统对本组病例进行的分析研究发现侧支血流及动脉血管壁强化是症状性颅内动脉硬化狭窄患者的危险因素,这能够为未来颅内动脉狭窄性疾病的评估、分层和临床治疗提供参考。在相关领域的研究中选择何种方法来进行这种血流和脑灌注的评价同样重要,本研究对侧支血流采用的评价方法是一种可重复性强的定量评估方法,能够较为精准的评估和定量侧支血流,但仍需要大样本和多中心的研究来进一步证实。