专访陈智林:用好作品为官员补钙、补魂、补精神

2022-09-22曾勋包敏

│文 本刊全媒体记者 曾勋 见习记者 包敏

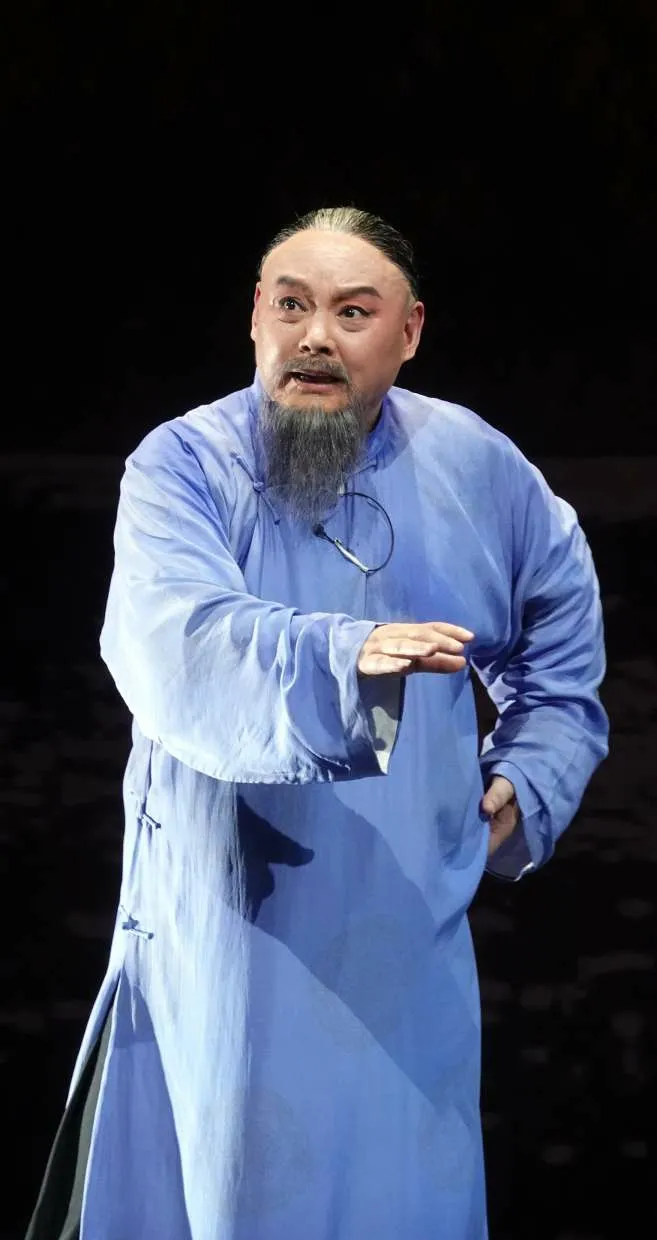

近日,四川省文联主席、四川省川剧院院长陈智林在四川省期刊协会、四川省文艺期刊联合会主办的“文艺百家”工程·文艺讲坛上,发表了《文化强省建设中的文艺力量——从“川剧振兴”说起》的演讲。他围绕“川剧振兴”,就“文艺为什么是文化强省建设的重要力量?”“川剧在四川文化强省建设中扮演怎样的角色,作出了哪些贡献?”“现阶段我们面临着怎样的调整,下一步又将如何去应对?”等问题,以“文艺力量”“川剧振兴”“新时代”“新机遇”四组关键词为线索,并结合新编川剧《草鞋县令》,为现场观众分享自己的见解。

陈智林是国家一级演员,中国戏剧梅花奖、二度梅花奖得主。作为川剧的领军人物,陈智林曾在《巴山秀才》《易胆大》《草民宋士杰》《草鞋县令》等作品中成功塑造了秀才孟登科、名优易胆大、书吏宋士杰、县令纪大奎等令观众印象深刻的人物形象。

讲座结束后,陈智林在四川省川剧院接受了廉政瞭望·官察室记者的专访。

川剧振兴:延续川人的文化血脉

廉政瞭望·官察室:您在讲座中讲到了川剧在四川文化强省建设中的重要作用以及40年来“川剧振兴”的实践经历,在您看来,川剧的“振兴”,是一个过程还是需要达到的某个标准?

陈智林:“振兴”不是一个空口号,某种程度上所谓的“振兴”,就是守正创新。面对新的审美观念,新的审美态度,关键是要让好的东西存活下去,激发出它新的生命力。川剧振兴要保持自己的特色,尊重川剧艺术本源,继承先人的文化基因,延续川人的文化血脉,也要结合时代的需求和审美,激发新的活力。

一方水土养一方文化,而这方水土、这方文化中恰好凝聚了四川的语汇,给四川人、全国人民提供了一种生动的交流方式。川剧作为四川文化的载体,为四川人用自己的文化方式讲四川故事,是向全中国、全世界推广的平台,而这种载体是一种有灵魂的载体、一种有属性的载体。早在1982年的时候,四川省委、省政府就从文化发展的战略高度出发,率先在全国提出了“振兴川剧”的口号,吹响了我国复苏戏曲振兴的第一声号角,“振兴川剧”在全国率先举起保护传承传统戏曲的大旗,为各地创造性发展地方剧种做出了表率。

在我看来,“川剧振兴”就是要让川剧在这个生生不息的环境中,将最美好的、最昂扬向上的内容留存下来,在拓展和创新中赢得现代观众。

廉政瞭望·官察室:地方剧种的创新,往往面临大众的审美趣味和保存自身特色的矛盾,川剧如何平衡这种矛盾?

陈智林:“与时俱进、守正创新”是文化艺术发展最重要的根基,这里就可以举例谈到川剧的一些改革。以前川剧都是用火把,如今进入剧场之后全变成了灯光,灯光提供的美轮美奂的东西和原来完全是两回事。还有,过去有一些人觉得川剧很吵,在没有广告、没有媒体的年代,敲锣打鼓就是为了召集群众,也相当于现在的“招商”了。进入剧场之后,我们就改了,把这种以前令人烦躁的锣鼓变成了优美的序曲,剧场开始用音乐来塑造环境,川剧安静优美了,改掉了人们一贯以为的川剧“吵闹”的印象。

廉政瞭望·官察室:在“守正创新”这一基调下,如何开展川剧剧目内容的创新,以吸引更多年龄段的观众人群?

陈智林:没有守旧就没有价值,历史的痕迹就是剧目的价值所在,而没有创新就没有成长和健康发展,我们要做的就是让价值和健康并存。很多优秀的作品需要在历史中不断沉淀,才能拥有厚度,就如柴可夫斯基的作品、贝多芬的作品,这么多年过去了,仍然不可替代。美需要靠心智,从血液中流淌出来,没办法一蹴而就。在内容上,我们一点都不担忧,比如岳飞、文天祥等前人的故事,体现了中华民族的气节,这些内容永远不会过时。

清廉戏剧:以传统文化呈现“反腐”

廉政瞭望·官察室:如今的很多文艺创作和活动,都与当下反腐倡廉的社会基调一致,比如《草鞋县令》也是廉洁文化与戏曲紧密融合的作品,这是否也体现了一种时代需求?

陈智林:从实际来讲,这些好作品是在补钙、补魂、补精神,文化最重要的属性就是在故事里寻找到属于自己的情感慰藉。透过中国传统文化呈现出来的“反腐”是一种提醒,而“倡廉”则是对美的张扬,用另一种方式提醒官员阳光健康、快乐成长。

相信你们看完《草鞋县令》后一定会非常有感触。人在百年之后,驶向彼岸之时,得有灵有精有神,这里面饱含了角色对良心的质问和灵魂拷问,“有人用金银财宝向你行贿,你可能拒之否?有人用高官厚禄向你行贿,你可能拒之否……”这些都是非常鲜活的台词,一点也不会让人感觉到烦。基层官员以他自己的心智,抛出自己的情怀,发出良心反省的自问,也更容易让观众和演绎之间形成一种有效互动。

文艺作品中的清廉故事、寓教于乐之中的以文化人,和简单说教完全是两回事,通过文化“润物细无声”的方式完成正能量的传递很重要。

廉政瞭望·官察室:川剧的形式在表现清官时有何优势?

陈智林:新中国成立前大部分百姓文化水平并不高,他们通过看戏来听故事,懂得了礼义廉耻、忠肝义胆、百善孝为先这些大道理,懂得了道德和法治底线。到今天,川剧是四川人用自己的幽默,将自己的故事讲给世界听。川剧布景中古色古香的舞台设计、山水画和诗章融合而成的背景,能够很好地呈现清官生活的时代背景,鲜明的民俗文化风格也能将传统文化贯彻得淋漓尽致。在表演过程中,表演者可以凭借深厚的功底和精湛的技艺,将清官的性格和为人等生动地表现出来。作为以刻画人物为中心的文艺样式,川剧能够比较容易地塑造清廉朴实、仁德亲民、勇于担当的清官形象。

文化传承:需要消除人们心中的“不愿意”

廉政瞭望·官察室:如何看待当下年轻人眼中的“戏剧”门槛?

陈智林:所谓的门槛,就是接不接受,愿不愿意。对中国文化的认知最大的门槛也是愿不愿意,看大家是带着文化自信来认知,还是在逃避我们的民族文化。以前我们常说,在十个人里问“川剧好不好看”,九个人都会说不好看,再一问,结果九个人都没有看过就下了定论,连“知之为知之,不知为不知”的为人处世方式都不肯放下所谓的“面子”去遵循,这何尝不是一种悲哀。

我们通过进校园演出后,取得了很好的反响。在清华、北大和南开等大学演出时,学生们非常捧场,完全超越某些人的臆想,比如有人说年轻人不喜欢看或者看不懂,实际上完全不是这样的。记得在2004年,我们走进一所高校演出,当时很多学生都说看不懂戏曲,结果没有一个人提前离开。最后跟学生进行互动时,他们谈到,看完戏后最大的一个感觉就是,希望以后这种好的戏曲艺术能多多进入校园。

我们在国外演出后,外国人说没想到中国文化这么令人震撼与敬仰。所以,我觉得首先我们要转变思维,对优秀的传统文化要抱有兴趣和信心。

廉政瞭望·官察室:在川剧成才率偏低这一背景下,作为川剧非遗传承人和教育工作者,您如何看待川剧的人才培养?

陈智林:学艺术的天赋几乎决定了其是否从事这一行业,从事戏剧事业还是要讲究天赋的。其实,现在学习川剧的学生数量正在逐年恢复,川剧的招生从过去的数十人如今已经发展到有300余人。通过引进专业教师团队,采取学历教育及在职培训齐头并进的方式,也为省内川剧院团培养和输送了不少新生力量。最近几年,传统戏剧人才培养开始勃兴,这是国家重视地方戏剧和优秀传统文化的重要信号,正是这样,我们提出“川剧振兴”,才更有底气和信心。

廉政瞭望·官察室:作为非遗传承人,您认为现在川剧传承最大的困难是什么?

陈智林:最大的困难就是,如何消除人们心中“不愿意”这道屏障。我相信,只要愿意走进剧场,人们都会从中找到自我的情感寄托。戏剧是最古老的艺术样式之一,无论东方还是西方,都经历了不同风格、流派的兴衰变迁。但千百年来,消亡的或者说被更替的,只是不合时宜的流派或技法,戏剧本身一直在变革中常存常新。我们在谈到川剧当前面临的困难时,有意无意忽略了这个简单事实。尤其是从事川剧管理、创作演出的文艺工作者,对川剧发展面临的暂时困难,一定要用发展的、辩证的眼光科学评估、正确判断,从中找到实现川剧发展振兴的有效途径。要有“守旧”的耐心和信心,要坚信,川剧这一融入川人血脉深处的艺术样式必将再度激发新的活力。