寻根一代草圣的成长之路

2022-09-21路东

◆文/路东

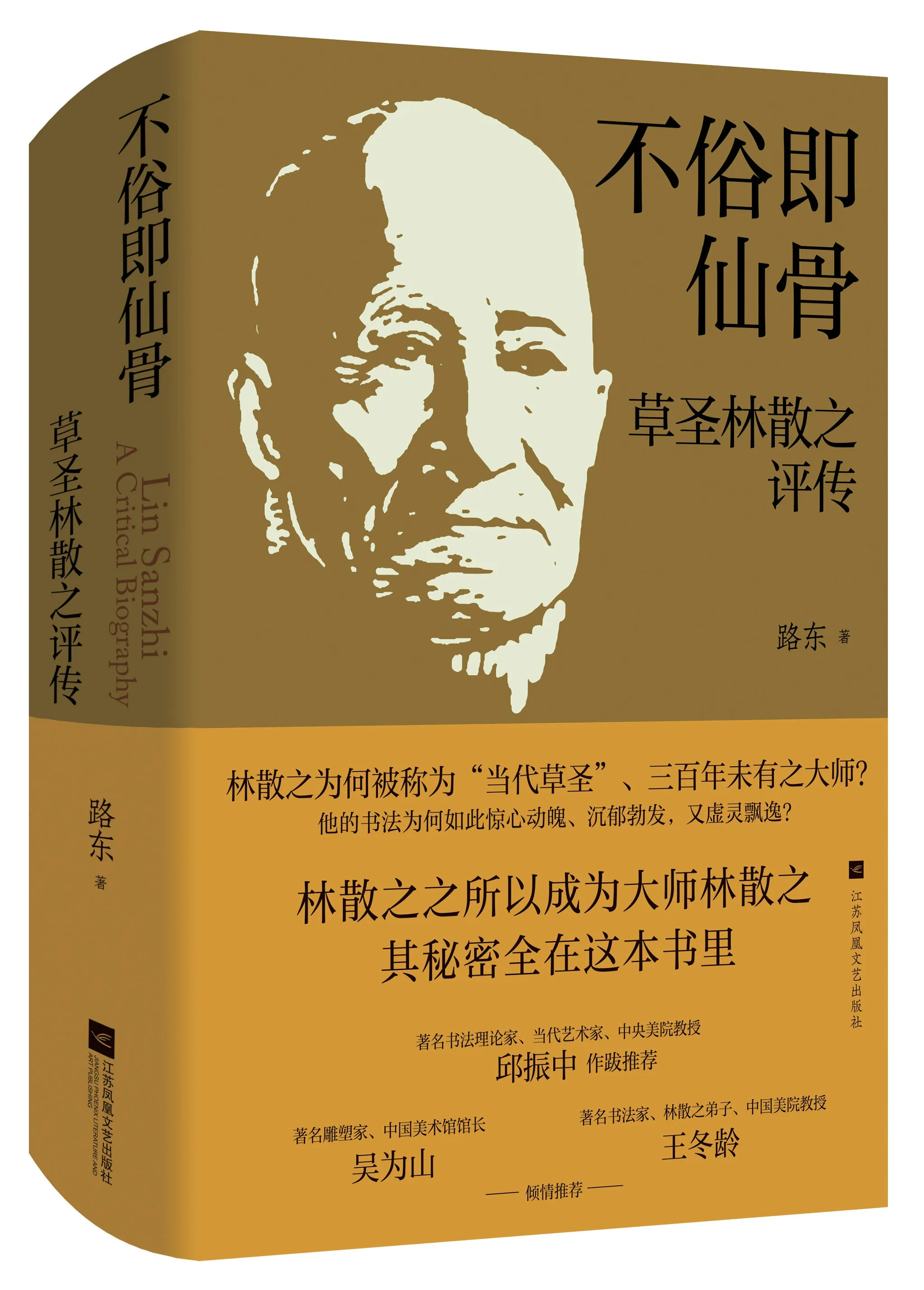

《不俗即仙骨:草圣林散之评传》路东 著/江苏凤凰文艺出版社/2022.6/98.00元

写林散之的评传是一件颇费心神之事,从筹划到最终完成用去了两年多的时间。尽管林散之是中国书坛高峰地带的醒目人物,但在他的人生历程中存在很多鲜为人知的“空白”,不仅中年时期的一些个人史料因战争等因素已经散失不全,一些生活事实也被种种“传说”所遮蔽,还有一些需要根据境遇加以辨识的事实已经被半神话了。因此,我花了大量时间去收集、梳理和甄别林散之的个人历史资料,去伪存真,并从这些史料中探幽入微,这也是写好这本评传必备的前提条件。

比如,林散之在乌江水灾后被推举为圩董,要帮助乡民去江浦县赈灾办公室领回救济面粉,并带领乡民修好圩堤。由于林散之没送礼贿赂赈灾官员,折腾了好几天也没能领到救济面粉,他毅然决定去南京国民政府救灾委员会找主任宋子京帮忙,最终领取救济面粉的问题得以解决。民间迄今仍认为宋子京是宋子文的弟弟,林散之儿女们所著的《林散之》中也这样认为,其实这是历史误传。这个误认一直保持在林散之的个人史中,多少有点小说虚构的意味了,我在评传中还原了这个事实,这对读者理解林散之当年在家乡的影响力不无助益。

书中解蔽之处远不止一二处,因此必须悬置各种权威界定,剥离各种包括民间流言和媒体报道在内的遮蔽,还原真实的林散之个人史。就这方面而言,本书已倾力为之。

除了对林散之现存个人史料进行细致地梳理和甄别,我还注意从蛛丝马迹中去发现未被人们留意的那些历史印记,尤其是林散之在不同时期写的大量诗作,与黄宾虹以及友人们的那些书信,包括特殊时期所写的民歌倾向的诗作。它们都不同程度地显露着林散之的心迹,结合具体时代背景去细读这些文字,对深入林散之的精神生活、解读林散之对时代生活和艺术的理解有不可取代的价值。

在这本评传出版发行后,有些读者从中感受到了林散之的书学技艺,以及他成为书法大师的艰难历程,有些读者从中读出了林散之对中国传统人文精神的持守,以及如何在复杂时代境遇中诗意地栖居,也有读者关注的是林散之的日常生活世界。这些都是我在评传写作中再三思及的东西,而我决定写这部评传,与我对林散之的敬意有关,更深刻的理由则在于林散之在草书上取得的不凡成就。这不仅是对中国书法史的重要贡献,我还将这个成就看作我们这个时代罕见的艺术事件。

之所以称之为事件,是因为在一段时间的反传统语境下,书法的传统文化根基已被动摇到虚弱不堪的状态。再从中国艺术史来看,书法作为中国艺术的重要门类已高度成熟,书法史的高峰已难以逾越,加之清初以来碑学统摄中国书坛,草书艺术已经沉寂无声300多年。在这个几乎不可能诞生书法大师的时代,林散之以风气独特的草书介入了中国书法史,显然是这个时代罕见的艺术事件,不仅关乎传统与当代的关系,其意义也值得人们去追问和深思。

要理解这个事件,就必须先进行深度解读,这就要求读者深入到林散之的个人史中去,在时代变革的风云中理解林散之的整个人生,也从林散之复杂的生命印记中去理解这个时代,进而从中国书法史的高度去理解林散之对草书艺术的贡献。

林散之的一生既艰辛又幸运:艰辛在于他生逢乱世也成长于乱世,一生都处在激烈的时代变革中;幸运在于他的艺术追求与时代之需产生了呼应。从根本上说,这与林散之对中国传统文化精神的坚定持守相关,与当代对传统文化精神的迫切需要相关,当然,也与林散之在动荡社会中立身的人生智慧关联甚深。

因此,我在书中首先进行深度解读的就是林散之与中国传统人文精神的坚实关系。在恩师张栗庵的教导下,林散之向往圣贤,径直往儒家文化的更深处去,从经史子集到诗文书画无不孜孜在心,儒家人文精神在他生命中的根基越来越坚实,尽管时代主流文化左右着人们的生活,但青年林散之内心之所求有别于当时的共识。之后,林散之在长达数十年不得志的诗书画生涯中,始终初愿不改,诗性不衰,一如既往坚持写旧体诗、写字和画画,并从宗教思想中吸取修身的滋养力。这也是林散之与书法大师高二适一见如故并成为知己的重要缘由,因为在反传统文化的主流语境中,他们都在生命深处坚守着中国的传统人文精神。

如果对中国传统人文经典和诗书画艺术的了解深度不够,自然就会成为创作时的难点。但更大的难度在于:林散之在反传统的语境中,如何既能持守中国传统文化和艺术精神,又能不立于危墙之下。关于林散之从传统人文思想中获取庇护的力量和避让个人与时代的文化冲突的人生智慧,同样是评传中详细叙说的重要元素。

同时,从林散之早年的一些诗作和晚年生活来看,林散之对名声的欲求其实是强烈的,成为“大师”之前的那些日子里,他对名的欲求如同生命深处的暗火。迄今仍有许多人说林散之是个淡泊名声的大师,这只是人们对他不够了解而产生的假想,我在书中根据林散之个人生活的细节以及他不同时期的诗作,对此进行了多角度的追问。

作为作者,我认为这本书在尽量规避文学虚构的基础上,合乎实事地叙述和阐释了书法大师林散之的一生。为了表达感谢之情,我用下面这句话赠给本书的读者:“我们对春天的最高赞誉,不是仅去歌唱那些历史的花朵,而是去发明某种花,加入春天。”