基于真实感场景影像的天陇铁路勘察遥感解译与分析

2022-09-20刘亚林

刘亚林

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

0 引言

随着高分辨率卫星遥感、载人及无人机遥感、三维遥感可视化等数据获取、处理技术的不断革新发展,遥感技术作为铁路工程地质勘察的有效手段之一,在铁路勘察设计的各个阶段得到了广泛的应用[1]。遥感技术的发展为地质遥感判释提供了多源多类型数据,但由于野外地质现象的复杂性和多变性,人工目视解译判读仍是地质遥感解译信息获取的主要手段[2]。信息技术的发展虽为其提供了多样化的技术方法,但判释方法多为基于正射影像或数字高程模型(digital elevation model,DEM)和正射影像相结合的2.5维场景[3-4],以及采用航空摄影测量单像对判释的方法[5]。这些方法可适当提高判释的准确度,但无法较好地表征地表地质景观特征,对技术人员要求也较高。提高地质信息判释的准确性是摆在工程地质人员面前主要的技术难题,真实感大场景解译技术提供了一种快捷的解决方案[6-7]。该技术以框幅式数码影像数据为基础,突破了传统摄影测量单像对量测范围小,地表景观表征不全,技术人员使用要求高等限制,形成了大范围、无缝、多尺度的量测场景。同时延续了数码摄影测量影像分辨率高、量测精度高、信息量丰富、沉浸式真场景等优点,已在线路工程地质勘察、线路比选、大临便道及临电设计、无人机航测制图等领域发挥着中重要的作用[8]。

天陇铁路依次跨越黄土梁茆区、盆地中山区、秦岭中山区3个差异明显的地貌单元,沿线地形起伏大,地震频发,构造活动强烈,滑坡、活动断裂、岩溶等不良地质发育。为了快速获取区内影响线路方案的关键性地质要素分布特征及强度信息,笔者团队以天水至陇南铁路勘测阶段地质遥感调查为背景,采用卫星遥感与真实感场景相结合的技术方法,对沿线滑坡、活动断裂、岩溶等开展了详细的解译分析,研究成果在外业工程地质勘察、线路方案比选中起到了重要的指导意义。

1 线路概况及遥感技术方法

1.1 线路概况

新建天陇铁路主要指由甘肃省天水市至陇南市的一条待建客货共线铁路。由天水市东部清水县向南,经麦积区、陇南市徽县和成县至武都区,线路全长约200 km。沿线地质地貌环境复杂、地质灾害频发,需两次翻越秦岭。线路选线勘测需彻底摸清沿线地层岩性、地质构造等基础地质背景,探明滑坡、泥石流、岩溶塌陷、活动断裂等不良地质要素分布位置、规模、活动性特征。尤其区内天水盆地滑坡群、安化盆地滑坡群等新生代黄土滑坡群,西秦岭北缘断裂、礼县—罗家堡断裂、武都—康县断裂等活动断裂,成县鸡峰山岩溶发育区等3类关键性地质问题明显控制了线路方案的展线设计、隧道口的选取、站场的摆设(图1)。

1.2 技术方法

为支撑全方位开展方案确定及沿线工程地质勘测,笔者团队充分采用“天-空-地”一体化勘察技术手段,将卫星遥感、航空遥感、地面调查有序结合,综合开展分析研究工作。对全线开展了数码航空摄影测量,利用固定翼载人飞机平台搭载数码航摄仪采集了全线分辨率优于20 cm的数码影像数据,在获取准确地形数据的同时,制作了三维真实感场景模型产品和配套的厘米级正射影像。收集了全区Landsat OLI 15 m多光谱影像以及12.5 m ALOS PALSAR DEM数据,结合外业现场调查成果对全线开展了详细的遥感解译及工程地质条件分析评价工作。

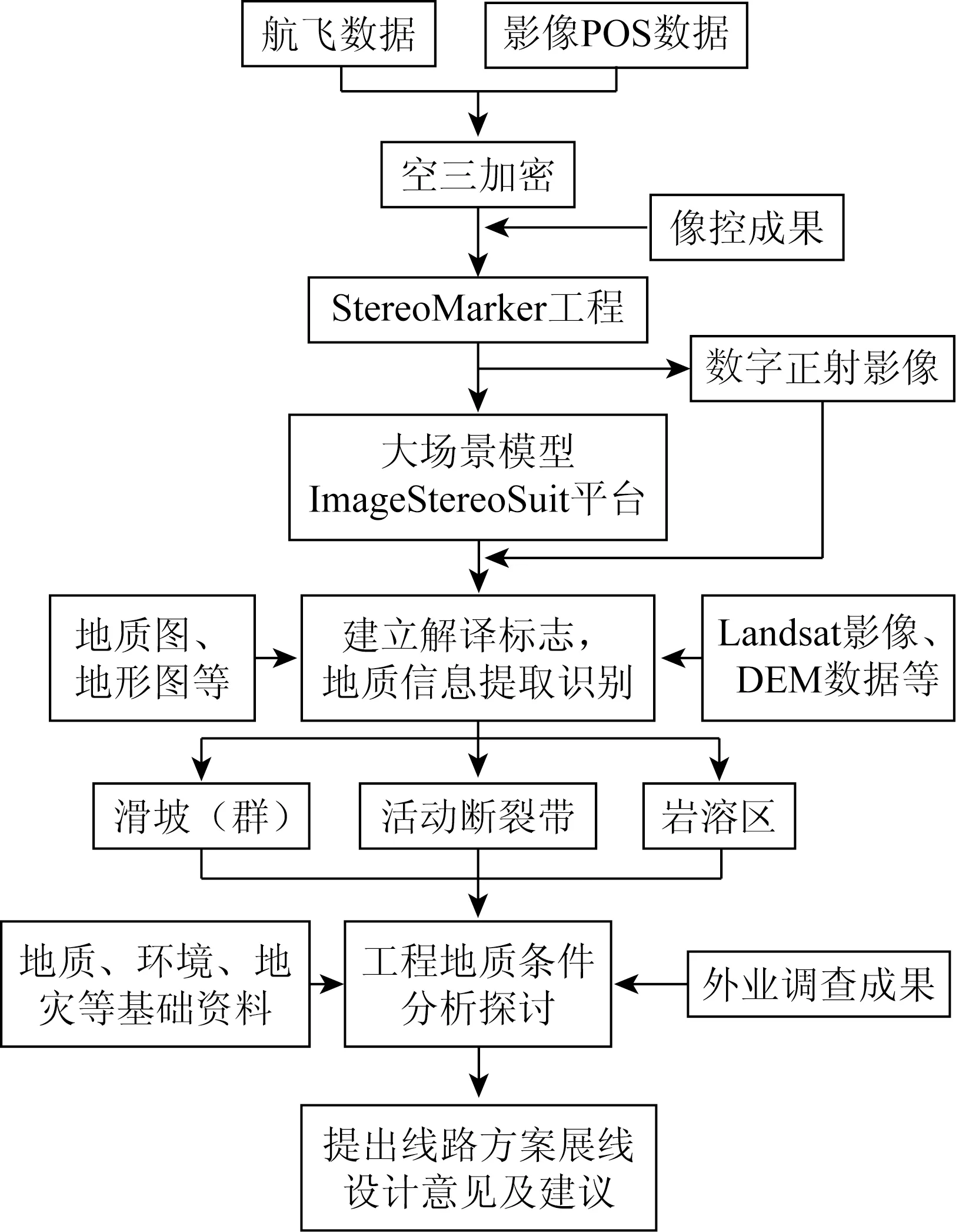

地质遥感解译分析采用了室内解译与外业调查相结合,地质解译与信息提取相结合的综合技术手段,在充分收集和分析前人已有地形地貌、地理环境、地质构造、地质灾害等成果资料的基础上。结合前期现场踏勘成果,在真实感场景模型以及不同尺度遥感影像中建立滑坡、活动断裂、岩溶等要素解译标志,开展全区各类地质信息的提取识别,精确获取区内各滑坡(群)、活动断裂带以及岩溶区的发育位置、规模、强弱程度等信息。并根据线路方案走向及具体展布位置,分析和探讨各地质问题对线路方案可能存在的影响和威胁,提出线路展线和工程布设的意见和建议。具体技术流程见图2。

图2 真实感场景地质遥感解译分析技术流程Fig.2 The technical process of geological remote sensinginterpretation and analysis of realistic scenes

2 遥感解译与分析

2.1 天水盆地、安化盆地滑坡群

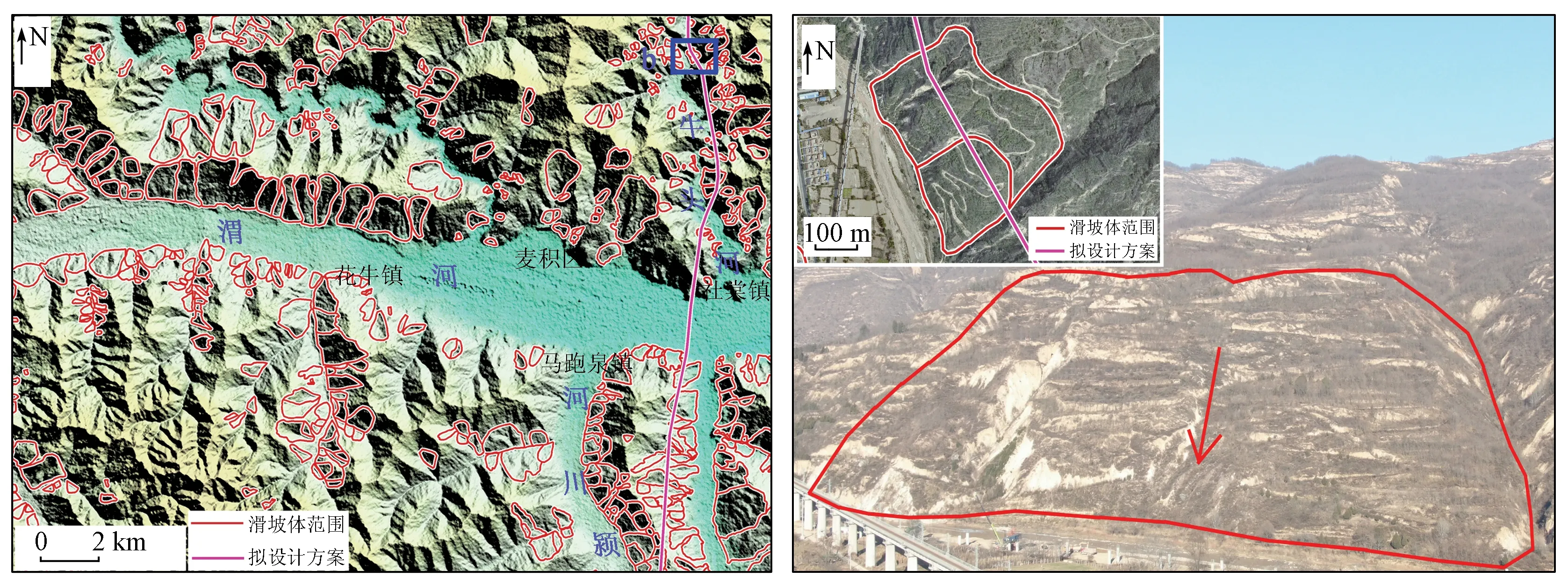

天陇铁路依次穿越天水盆地和安化盆地,盆地内地层主要为新生代以来沉积的弱胶结泥岩、黄土等软弱层,在多期次强烈地震活动、强降雨、气候骤变、人为干扰等综合因素的影响下,盆地内表层地层失稳,发生滑坡,具有多期次、群发性、周期性等特点,多为黄土、黄土-基岩顺层滑坡及泥岩切层滑坡[9]。真实感场景影像模型中,滑坡影像标志典型,与周边正常地表界线截然,整体多呈凹陷状或连续的错落陡坎,多见近似圈椅状、圆弧状后壁,前缘常见鼓丘状隆起,部分近期滑坡体地表可见拉张裂缝或封闭的汇水洼地等标志(图3)。通过解译分析,与线路方案关系密切的滑坡主要位于天水盆地的牛头河、颍川河谷两岸,安化盆地北峪河两岸等区域(图4(a)、图5(a))。

图3 真实感场景三维解译观测环境Fig.3 3D interpretation of the observationenvironment in realistic scene

结合现场调查,可知牛头河、颍川河两岸滑坡以黄土-基岩滑坡为主,基岩主要为早古生代大理岩、片麻岩,新近系砂岩、泥岩等,该区共发育滑坡100余处,以连续发育中大型滑坡为特征,单个滑坡长度200~1 200 m,宽度100~1 500 m,厚度5~50 m不等,影像中呈典型的锅铲状、簸箕形等凹槽状斑块,滑坡后壁可见清晰陡坎,滑坡体表面可见横向的滑坡台坎、拉张裂缝等影像痕迹。结合现场调查及钻探验证,对两区域进行了详细解译分析,表明牛头河、颍川河两岸滑坡具有以下特点: ①连续群发性,滑坡连续分布,以浅表层黄土滑坡为主,基岩滑坡为辅,滑坡厚度多小于20 m,个别可达50 m,滑面多为黄土与下覆岩基接触面,多以灰褐色深色含水层为界面; ②低角度,结合DEM高程数据,滑面角度较常规滑坡缓,多在10°~30°之间; ③多期次发育,影像显示,滑坡多具2~3次滑动痕迹,滑坡前缘多平坦,为早期滑体受风化剥蚀改造所遗留痕迹,滑体上部多鼓起,可见较新鲜错落台坎、裂缝,为最新滑坡地表体现,如牛头河上倪滑坡(图4(b))。

安化盆地北峪河两岸滑坡以黄土-基岩滑坡为主,基岩主要为新近系红色泥岩、砂岩,该区发育有滑坡50余处,规模不一,分布较散乱,具多期次活动特征,以马街镇东北侧宫堆滑坡为典型,该滑坡体宽约1.4 km,长约600 m,影像色彩特征典型: 整体呈扇形影像斑块,错落台坎影纹清晰,后壁新鲜基岩呈砖红色影像,至少可见3次活动迹象,滑坡体内部可圈定7处次级滑坡,滑坡体表面发育拉张裂缝,局部存在继续滑动的可能(图5(b))。

2.2 活动断裂

断裂构造的解译识别多以其引起的“线状沟谷、错断陡崖、山脊垭口、断层三角面、水系错位、连续地下水露头”等特殊影像形迹为标志,结合区域地质构造背景特征,圈定判释断裂构造发育的位置、展布规律等,并根据其是否对第四系地层造成错断,区分其是否为第四纪活动断裂。真实感场景影像可清楚展现断裂延伸区地表“垭口、台阶、错断位移”等微地貌特征,对于断裂构造的识别、性质的分析优势明显。天陇铁路整体位于华北板块与华南板块的拼接部位,由北至南穿越秦岭—昆仑纬向构造体系和武都山字型构造体系,发育一系列断裂和构造盆地,新构造运动活跃,活动断裂发育,与线路相关的区域性全新世活动断裂主要有西秦岭北缘断裂、礼县—罗家堡断裂、武都—康县断裂等[10],为降低活动断裂对线路安全可能存在的威胁,需探清各断裂发育延伸位置、规模、活动性及影响范围等。

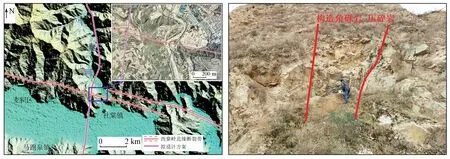

1)西秦岭北缘断裂。西秦岭北缘断裂作为是青藏高原早期的北东边界,整体呈NWW向展布,全长延伸大于400 km,是由多条次级断裂组成的复合构造带,其新生代构造活动控制了两侧的盆地沉积演化和构造变形。全新世以来,该断裂带主要表现为持续左旋走滑运动特征,历史上断裂带附近曾发生过多次强震破裂活动: 公元734年、公元143年、公元128年地震或均与该断裂带有关,以上地震活动也是引起天水盆地大型滑坡群主要诱因。对该断裂带的研究由来已久,但前期该断裂带在天水市区东侧具体延伸位置不明,与天陇铁路线路关系不清。本次研究在分析已有资料的基础上,利用真实感场景影像,结合DEM地貌渲染图,识别提取了断裂延伸区可能的地表露头标志: 连续的山凹、鞍部、陡坎等地形标志,规律发育的滑坡、溜滩等地表形变标志。解译出断裂带可能在牛头河口社棠镇北部向阳村一带呈N70°W通过,经过现场核实,断裂位置解译准确,现场为一兼具走滑性质压扭性断层,可见约3 m断层压碎岩带,两侧岩性产状变化较大(图6)。通过分析区域地质资料,推测西秦岭北缘断裂带在该区域处于“半隐伏至半出露状态”,该组通过解译识别的断裂为其地表次级分支,主断裂带或隐伏于底部。

图6 西秦岭北缘断裂影像及照片Fig.6 Images and photos of the north front fault belt of the west Qinling Mountains

2)礼县—罗家堡断裂。礼县—罗家堡断裂整体位于陇南市宕昌县、礼县至天水市罗家堡、天水镇一带,沿NEE向(70°~80°)延伸,倾向以SSE为主,为兼具正倾滑分量的左旋走滑断裂[11]。其在天水镇以西遥感影像较为清晰,沿断裂可见陡坎、连续冲沟、山凹以及断头沟、水系同步错位等典型影像特征,可较精确识别断裂延伸的位置,其中在礼县—罗家堡段沿断裂两侧发育若干大小不等的滑坡体,影像中可以清晰地识别出单体滑坡及滑坡群的范围,表明该区段活动性最强,被认为是1654年甘肃礼县8级地震发震断裂; 天水镇以东,至天水市甘泉镇一带,断裂影像形迹逐渐模糊,仅可大致识别其延伸位置,在甘泉镇区域受中新世—更新世(N-Q3)等新生代地层覆盖以及后期滑坡群地表形变影响,无明显断裂形迹,仅可通过其延伸趋势以及断续的山脊垭口地貌,推测其可能延伸轨迹(图7)。

图7 礼县—罗家堡断裂遥感影像Fig.7 Image of Lixian-Luojiabao fault

3)武都—康县断裂。武都—康县断裂在区域上整体呈近EW向弧状展布,西起甘肃省陇南市角弓乡马槽湾一带,经佛崖乡、巩家集乡至陕西康县境内,断裂带全长大于200 km,由西至东可细分为马槽湾—殿沟里断裂、马半山断裂(北支)、大山子断裂(南支)、康县—略阳断裂等次级断裂[12],对线路方案可能造成影响的区段主要为马半山断裂武都区佛崖乡区段。通过影像识别分析,显示马半山断裂形迹较清晰,呈近东西向舒缓波状延伸,长约60 km,影像中沿断裂可见连续山体阴影、山凹、冲沟等标志,通过真实感场景影像三维立体测量,结合现场调查,显示沿该断裂发育多处左旋断错微地貌、断层陡坎等典型断层地貌,断层水平左旋错位1~15 m之间,局部可达50 m,垂向错位0.5~2.5 m之间,显示其具多期次、不同强度逆冲走滑特征,或代表了不同年代、不同强度的地震破裂事件(图8)。据袁道阳等对武都—康县断裂活动速率及活动性研究成果,马半山断裂在晚更新世有过活动痕迹,其在全新世以来走滑速率为1.1 mm/a,相对较小,在该区段表现出弱活动性特征[13]。

图8 武都—康县断裂(马半山断裂)影像及照片Fig.8 Image and photo of Wudu-Kangxian fault (Mabanshan fault)

2.3 鸡峰山岩溶区

岩溶区地表多形成椭圆状、叠状、倒锥状溶蚀洼地及岩溶漏斗等典型岩溶地貌,遥感影像特征与碎屑岩、岩浆岩等地层区差异明显。徽成盆地南缘断裂南部为连续高耸山脉,地势陡峭,山脉整体呈近EW向展布,与北侧盆地区呈基岩陡崖“截然”相接,资料显示,鸡峰山地区出露地层主要为下白垩统东河群,岩性以钙质胶结的砾岩夹泥岩为主,砾岩成分主要为灰岩。

通过解译识别,显示在鸡峰山地区顶部发育有清晰的岩溶漏斗、溶蚀洼地、落水洞、峰丛等典型岩溶地貌标志,与砂岩、砾岩地层区界线清晰,主要分布在五仙洞—乱山—刘家梁、旱地湾以及刀背梁等区域,面积约7.0 km2。五仙洞—乱山村—刘家梁一带呈典型溶蚀洼地影像,可见多处圆形、椭圆形洼地影纹,低缓浑圆山包影纹,洼地呈负地形,以碟状或倒锥状影像为主,灰绿与灰白深浅交替斑状影像,整体分布不连续,部分次尖棱连续山脊影纹区岩性以砂岩、砾岩等为主,溶蚀程度较弱; 乱山村北部观音洞、五仙洞、八仙洞区域发育典型落水洞、溶洞影像,可见地形异常下陷、溶蚀洼地径流截然终止、背阳方向阴影发育等典型影像特征(图9)。

图9 鸡峰山岩溶较发育区影像特征Fig.9 Image characteristics of the relatively developed karst area in Jifeng Mountain

结合地形及影像特征,表明区内落水洞、溶洞主要为地下暗河出口或入口,其中五仙洞东侧为洼地、天坑最低处,其对周边洼地区域内自然降水、岩溶水等起汇集、排泄作用,为暗河入口; 观音洞洞口处相对高位,影像中可见向西北侧坑湾一带降低的自然沟谷,为暗河出口。

3 讨论及建议

新生代以来,印度板块向北俯冲,与欧亚板块碰撞后造山,引起青藏高原的持续隆起,进而导致青藏高原东南缘地块发生一系列构造拉伸变形。中新世—晚更新世期间,受NW-SE向持续性区域构造伸展作用的控制,甘肃南部形成了一系列的拉分盆地: 武山盆地、天水盆地、安化—成县—徽县盆地(简称安化盆地)等,即盆—岭构造地貌雏形。在后期差异化隆升作用的影响下,盆—岭地貌不断接受改造变形,形成目前“断裂夹持狭长盆地”的特殊地貌现状[14-15]。天陇铁路由北至南跨越多个微地貌单元,沿线需穿越巨型滑坡群、活动断裂构造延伸区、集中性岩溶区等地质环境复杂区域,本次采用基于真实感场景影像的遥感解译分析手段,配合外业现场调查,快速获取了各关键性要素的准确信息。

通过遥感综合解译分析,显示天水盆地、安化盆地内均发育大型滑坡群,以黄土滑坡为主,滑坡体几乎“布满”河谷两岸。线路在上述区域设计展线中,需提前绕避大型滑坡及滑坡群,选择滑坡规模小、稳定性好、地下水不发育且可防治区域通过,隧道工程尽量做到早进洞,晚出洞,隧道口选择地层、坡面稳定区域,且提前预防后期工程扰动发育次级滑坡的可能。

区内可能影响线路方案布设的活动断裂主要有西秦岭北缘断裂、礼县—罗家堡断裂、武都—康县断裂等。通过解译分析,西秦岭北缘断裂在天水市麦积区以东处于“半隐伏至半出露状态”,地表反映不强,建议设计线路方案在该断裂带延伸区以短隧道方式近似垂直通过,在做好抗震措施前提下,断裂带对线路影响较小; 结合区域地质资料,推测礼县—罗家堡断裂向东受西秦岭北缘断裂“阻截、牵引”影响,断裂或呈隐伏状且规模逐渐减弱,设计线路方案由甘泉镇向南通行,在推测断裂延伸区,建议以路基+浅埋隧道方式大角度通过,断裂带对线路影响小; 线路方案在武都区佛崖乡北侧呈向南凸出的弧形通过,与马半山断裂段近似平行延伸,长度约1 km,距离最近处约300 m,鉴于马半山断裂目前“活动性”不强,对线路工程影响一般,线路方案设计中,需尽量采用短桥或路基工程降低风险,并将方案尽量向北摆动,远离马半山断裂影响区域。

鸡峰山地区岩溶发育不均匀,强弱不等,以五仙洞至观音洞一带发育程度最强,可见明显溶蚀“天坑、溶洞”影像,乱山村至刘家梁一带次之,溶蚀洼地发育,其他区域相对较弱。参考地形数据、地表水系、断裂构造发育特征,推测区内岩溶水排泄主要包括西北向和东北向2个方向。西北向排泄至小川镇水源地一带,以地下暗河为主,地表径流不明显; 东北向沿断层或自然沟谷排泄至刘家坪一带,以地表水系及地下暗河方式为主。参考区内地层岩性展布特征、产状等,区内岩溶强发育区主要位于早白垩世砾岩地层中,其中强溶蚀区砾岩以钙质胶结为主,砾石成分主要为灰岩、白云岩等碳酸盐岩,鉴于鸡峰山地层产状较缓,倾角多小于15°,推测早期溶蚀孔洞主要沿层理呈水平方向延伸,后期受垂向构造裂隙影响,部分水平溶蚀坑洞“贯通”、“上下互联”,形成目前地下暗河特征,综合推测该区地下水主要为构造裂隙水与岩溶水,且受地表降雨影响较大,区内岩溶洼地、坑洞对其起到汇集排泄作用。线路方案的设计展线中,需要尽量绕避岩溶强发育区,同时远离岩溶水地下排泄通道,降低隧道工程打破原有地下水排泄系统的风险,建议后期在推测的地下水排泄通道区域开展深部钻孔验证,保障隧道工程的安全稳定。

4 结论

本研究以真实感大场景高精度立体影像为基础,对天陇铁路沿线存在的各类地质问题开展了详细的解译分析工作,经过外业现场核查,得出以下结论:

1)天水盆地内牛头河、颍川河两岸滑坡密集发育,具有连续群发性、低角度、多期次发育特征; 安化盆地内北峪河两岸滑坡分布相对散乱,同样具备多期次活动特征,以宫堆滑坡为典型,线路方案须尽量绕避大型滑坡体,选择地层、坡面稳定区域通行。

2)西秦岭北缘断裂、礼县—罗家堡断裂在线路通过区地形特征不明显,均呈隐伏状,武都—康县断裂形迹清晰,在设计线路南侧通过,对线路可能存在影响。线路方案在断裂延伸区须尽量大角度短距离通过,减少并行区间,并采用路基或短桥短隧方式降低风险。

3)鸡峰山岩溶区内溶蚀洼地、天坑、溶洞等形迹较清晰,发育面积约7 km2,现场调查表明该区域岩溶发育不均匀,强弱不等,线路方案需要尽量绕避岩溶强发育区,同时远离岩溶水地下排泄通道。

天陇铁路作为典型的山区铁路,地质环境复杂,地质灾害频发,除考虑带动当地经济、旅游发展等社会因素外,线路方案的布设受地质条件的制约明显。该线路桥隧占比高,需要选择出地质环境稳定、无不良地质威胁的安全区域作为隧道进出口,对外业地质勘察要求极高,受山区地形、交通以及视野局限性限制,在短时间内难以完成大面积的精确调绘。本研究借助遥感技术手段,利用其独特的“天空”视角,快速、准确地识别出了前期制约线路方案的各类地质要素信息,配合外业调查,形成了高效实用的遥感技术信息成果,充分发挥了“天-空-地”一体化综合勘察技术优势,为今后此类复杂山区铁路、公路建设提供了有力的理论技术支持。