海上稀井网油田碎屑岩储集层构型特征及储集层预测

——以珠江口盆地陆丰凹陷L14油田为例

2022-09-20戴建文张伟王华杨娇涂乙李琦

戴建文,张伟,王华,杨娇,涂乙,李琦

(中海石油(中国)有限公司 深圳分公司,广东 深圳 518000)

辫状河三角洲沉积是珠江口盆地古近系陆相沉积体系主要类型之一[1]。受断裂发育、砂体叠置关系复杂、储集层物性差等因素的影响,古近系陆相油藏的天然能量开发方式已经不能满足油田开发的需求,亟需开展基于储集层构型表征的油田开发模式以及优质储集层预测研究,进一步提高油气采收率,最大限度开发油气资源。

自20世纪80年代Allen、Miall等学者对储集层构型层次、要素、模式、沉积机理进行研究以来,从侧重于对露头和现代沉积的构型研究[2-8],到基于构型模式的构型要素井间预测[9-14],再到近年来基于高密度井网、高分辨率地震资料以及现代露头、沉积模拟的构型单元表征及剩余油分布研究[15-20],河流相储集层构型一直是油气储集层的研究热点。海上稀井网油田的井距远大于单个储集层构型单元发育的规模,是储集层构型表征的难点。

本文以珠江口盆地陆丰凹陷L14 油田文昌组文五段储集层为例,采用分频RGB 融合、相位转换、地震反演约束属性建模等方法,从建立高分辨率层序地层格架入手,通过划分构型级次和识别构型单元表征古河道储集层构型。在此基础上,结合低孔低渗储集层物性特征和主控因素,对古近系辫状河三角洲储集层分布规律进行研究,以期为海上稀井网油田地质研究及开发井网调整提供指导。

1 地质概况

珠江口盆地是发育于燕山运动期花岗岩和中生代褶皱基底之上的新生代大陆边缘裂陷型盆地,盆地的形成、演化与太平洋板块向欧亚板块的俯冲碰撞、印度板块与欧亚板块的碰撞及南海扩张有关[15]。陆丰凹陷位于珠江口盆地珠Ⅰ坳陷东部,东西两侧分别与海丰凸起和惠陆低凸起连接,南邻东沙隆起,北接北部断阶带,发育多个雁行式展布的正断层,以北东—南西向边界大断裂为主,与北西西—南东东向断裂体系共同控制了洼隆相间的构造格局(图1)。

陆丰凹陷古近纪可分为裂陷阶段、热沉降阶段和断层活化阶段,其中,裂陷阶段可细分为裂陷Ⅰ幕、裂陷Ⅱ幕和裂陷Ⅲ幕,文昌组沉积时期对应裂陷Ⅱ幕。文昌组自下而上可分为文六段—文一段共6 段,文五段沉积时期对应湖盆初始发育时期,地形较为平缓,沉积水体较浅。文五段沉积时期惠陆低凸起和陆丰东低凸起供源强烈,在陆丰9洼断阶带、陆丰13东洼、陆丰15洼和陆丰13南斜坡发育了大面积的辫状河三角洲沉积[21]。陆丰5 洼、陆丰7 主洼、陆丰7 南洼发育多个小规模的扇三角洲—浅湖沉积体系。文五段储集层为辫状河三角洲沉积,岩性以岩屑石英砂岩为主,其次为长石石英砂岩,少量岩屑砂岩;孔隙类型主要为原生粒间孔,其次为粒间溶孔和铸模孔,孔隙度为10.2%~14.6%,平均为12.4%,渗透率为2.4~41.2 mD,平均为17.1 mD,属于低孔、低—特低渗储集层。

2 高分辨率层序地层格架

依据层序划分的界面最大原则、同一性原则和等时性原则,可在陆丰凹陷文昌组识别出SQ1—SQ6 共6 个三级层序,分别对应文六段—文一段。文五段对应三级层序SQ2,层序顶界面在地震剖面上表现为上超的接触关系,在其内部可划分出低位体系域、湖侵体系域和高位体系域。在三级层序格架构建的基础上,结合各体系域内部岩电特征,从单井划分到多井对比,对文五段进行高分辨率层序地层划分,共识别划分出6 个准层序组,从下至上依次命名为PSS1—PSS6,其中PSS1 和PSS2 对应低位体系域,PSS3 和PSS4 对应湖侵体系域,PSS5 和PSS6 对应高位体系域。准层序组PSS1、PSS2、PSS3、PSS4 和PSS5+PSS6内部发育的砂组分别命名为Z50、Z40、Z30、Z20 和Z10。根据地层旋回特征,在6 个准层序组内识别出20 个准层序(图2)。零相位地震同相轴与地质体的对应关系并不直观,且当地质体厚度小于1/4波长时,顶底界面在强烈的干涉效应下无法分辨。90°相位地震资料解释效果更好,其对砂体中心的有效对应区间是0~3/4波长,因此对初始零相位地震资料进行90°相移,可以更好地刻画砂体在地震剖面上的横向展布特征和纵向叠置关系[22]。

地震反射界面反映出不同时期地层的岩性界面,应用分频技术,提取陆丰凹陷L14 油田与地层厚度相当的30 Hz 单频地震数据体,调谐效应提高了地震剖面的垂向分辨率[23],在钻井分层的标定下,可以实现准层序界面的拾取和闭合解释。通过多井合成地震记录标定得出准层序组PSS1 和PSS6 的顶面对应90°相移后的峰谷转换面。因此,可以采用分频的方法,对准层序组级别地震同相轴全区闭合,建立区域高分辨率层序地层格架。

3 沉积微相

陆丰凹陷L14 油田文昌组属于辫状河三角洲平原和前缘沉积亚相,其中,辫状河三角洲平原以辫状河道为主,前缘以分流河道、分流砂坝和席状砂为主(图3)。文五段主要发育辫状河道、分流河道和分流砂坝(图2)。

(1)辫状河道 辫状河道沉积由河道砂坝侧向迁移加积形成,每期旋回底部冲刷显著。下部岩性以砂砾岩和粗砂岩为主,多发育底冲刷构造,呈透镜体不连续分布;岩性从下往上由细砾岩、中—粗砂岩、细砂岩和粉砂岩组成,顶部常为粉砂岩、泥岩等泛滥平原沉积,发育水平层理或小型波状层理。自然伽马曲线呈箱形(图4),反映物源供应充足,测井曲线齿化程度低,指示水流能量稳定。

(2)分流河道 分流河道是辫状河道入湖后在水下的延续部分,沉积物粒度较粗,主要由砂砾岩组成,泥质含量极少,多在5%以下。砂体内部往往由若干个下粗上细的砂岩透镜体相互叠置而成,单个透镜体从下往上为细砾岩、含砾中—粗砂岩、粗砂岩、中砂岩,顶部可见细砂岩(图4);单一透镜体的厚度一般为0.5~2.0 m,少数可达5.0 m,横向延伸数米即变薄尖灭。由于河道频繁迁移,砂体中侧积交错层理极发育,为其主要的沉积构造类型。单期河道自然伽马曲线呈钟形,反映水流能量向上逐渐减弱或碎屑物质供应量减少,表征水流能量降低。多期河道垂向叠置呈箱形,测井曲线呈微齿化,反映砂体具正韵律特征(图4)。

(3)分流砂坝 分流砂坝位于辫状河三角洲前缘分流河道的末端及侧缘,由于湖水的冲刷和簸选作用,泥质沉积物被带走,砂质沉积物保存下来。单期分流砂坝砂体底部以中—细砂岩为主,顶部为含砾中—粗砂岩,多发育小型沙纹层理、平行层理及槽状交错层理,概率累计曲线呈两段式,滚动组分不发育,整体呈下细上粗的反旋回,自然伽马曲线为明显的弱齿化漏斗形,反映水体能量自下而上逐渐增强,物性较好(图4)。

4 储集层构型表征

以辫状河三角洲沉积模式和研究区沉积亚相、微相识别结果为指导,借助岩心、测井、地震等资料,针对古近系陆相辫状河三角洲河道直观可视化程度低、井间不确定性高的特征,提出“层次约束、分级解剖、模式拟合、井震互馈、多维联动”的储集层构型表征方法。

4.1 层次约束

储集层构型表征的核心是确定不同级次构型单元,低级别构型单元的分布受控于高级别构型单元[24]。根据这一思路,在高分辨率层序地层及沉积旋回控制下,对应开发层系,将构型从低至高划分为三级构型单元、四级构型单元和五级构型单元。三级构型单元主要为复合分流砂坝,为一套厚层复合砂体,顶底界面均与泥岩接触;四级构型单元为分流砂坝、分流河道和辫状河道,厚度为5~10 m;五级构型单元为分流砂坝内部增生体,其界面为四级构型单元内部的泥质薄夹层。

4.2 分级解剖

分级对构型单元进行岩电标定,以确定各种构型单元的测井响应特征,是储集层构型表征的重要基础。分流河道在平面上表现为条带状,顺物源方向延伸,剖面呈现顶平底凸的形态,单砂体厚度为2~8 m,平均为5 m。分流砂坝平面形态呈片状、朵状、条带状等,剖面上底平顶凸,侧向通常与分流河道伴生,单砂体厚度为2~6 m,平均为4 m。辫状河道平面上呈条带状延伸,单砂体厚度为5~8 m。

在识别储集层构型单元特征的基础上,进一步对三级构型单元和四级构型单元进行识别划分(图5),明确文五段由3 个三级构型单元组成,每个三级构型单元内部均发育不同类型和数量的四级构型单元,其中Z10 砂组对应一个三级构型单元,主要由分流河道和分流砂坝组成(图5a);Z20 砂组和Z30 砂组对应一个三级构型单元,主要发育辫状河道(图5b);Z40 砂组和Z50 砂组对应一个三级构型单元,主要发育辫状河道(图5c)。

4.3 模式拟合

陆丰凹陷L14 油田主要物源为陆丰东低凸起,在缓坡带发育辫状河三角洲,洼陷中心发育湖相沉积,东北部缓坡带断裂多,断裂呈近北东—南西向展布,导致砂体多呈叠置展布,具有复合砂体特征。从沉积模式来看,研究区文五段储集层构型单元的组合样式较多,可从多期构型单元间的垂向叠置样式和单期构型单元间的侧向拼接样式2个方面进行研究。

4.3.1 四级构型单元垂向叠置样式

四级构型单元主要包括分流砂坝—分流砂坝、分流砂坝—河道及河道—河道3种垂向叠置样式(图3),其中,河道包括辫状河道和分流河道2种构型单元。

(1)分流砂坝—分流砂坝垂向叠置 单井上可观察到两期分流砂坝叠置。两期分流砂坝的岩相组合相似,整体上岩性均一。单期分流砂坝的顶部岩性稍粗,与下伏分流砂坝存在一定程度的岩性差异,界面较为清晰。测井曲线为在垂向上叠加的漏斗形。分流砂坝顶部的砂岩向泥岩转变的岩性转换面可作为四级构型单元的界面。

(2)分流砂坝—河道垂向叠置 多期河道与分流砂坝主要表现为垂直物源方向近水平叠置的样式。测井曲线表现为垂向叠加的漏斗形和钟形。分流砂坝底部较细粒岩石可作为四级构型单元的底界面,河道顶部和分流砂坝底部的泥岩段顶面可作为四级构型单元的界面,分流砂坝和河道共同组成三级构型单元。

(3)河道—河道垂向叠置 单井上可观察到两期河道之间的叠置。两期河道的岩相组合相似,整体上岩性较为均一。单期河道的顶部岩性较细,底部岩性较粗,与下伏河道存在岩性差异,界面较为清晰。自然伽马曲线和深侧向电阻率曲线显示为垂向上叠加的钟形或箱形,上覆河道底部砂岩和下伏河道顶部泥岩之间的岩性转换面可作为四级构型单元的界面。

4.3.2 四级构型单元侧向拼接样式

四级构型单元侧向拼接样式主要有分流砂坝—河道切叠和分流砂坝—分流砂坝切叠2种(图3)。

(1)分流砂坝—河道切叠 砂体以分流砂坝—河道侧向拼接分布。根据测井曲线旋回性,在构型单元识别的基础上,认为文五段发育河道和分流砂坝砂体,河道与前一期或同期分流砂坝侧向拼接。

(2)分流砂坝—分流砂坝切叠 砂体以分流砂坝—分流砂坝切叠样式分布。根据测井曲线旋回性,在构型单元识别的基础上,可以判别为多期分流砂坝侧向叠置关系,表现为后一期分流砂坝切叠前一期分流砂坝。

4.4 井震互馈

对于井距远大于储集层构型单元发育规模的海上稀井网油田,储集层构型表征需要借助地震资料,利用地震振幅属性分频RGB 融合进行构型单元的平面预测。分频RGB 融合技术是一种图像处理分析技术,将红、绿、蓝三原色赋予3张不同图像,从而生成1张新图像,新图像的信息是3 张原始图像的综合反映[25-26]。将分频RGB 融合技术和频谱分解技术联合使用,可以同时表征不同厚度的砂体[27],结合地震反演约束岩相建模,可以进一步研究储集层构型单元的平面展布特征。

以Z10 砂组为例,其内部砂体主要由分流河道和分流砂坝组成,以辫状河三角洲沉积模式为指导,结合单井构型单元发育特征和地震反演约束岩相建模结果(图6a),对三级构型单元进行平面刻画,将研究区划分为2个三级构型单元,宽度为5~7 km,厚度为40~60 m。根据分频RGB融合结果(图6b),确定辫状河三角洲的外围边缘,结合孔隙度、渗透率、岩性等平面分布特征进行分流砂坝、分流河道等的刻画。由三级构型单元平面分布可以看出,L14-2 井位于分流砂坝,L14dsa井位于另一个分流砂坝。在同一分流砂坝内砂体连通性好,不同分流砂坝之间被分流河道切割(图6c)。

通过三级构型单元平面约束以及孔隙度、渗透率、分频RGB 融合等指导,确定砂体分布特征,结合单井、剖面分析,最终完成储集层构型单元单一砂体平面识别划分(图6c)。Z10 砂组平面上分为分流河道和分流砂坝,分流河道由西北延伸至东南。陆丰凹陷L14 油田总共分为5 个四级构型单元,四级构型单元之间被分流河道分隔开,单个四级构型单元平面上长3~4 km,宽2~3 km。

4.5 多维联动

多维联动是指储集层构型单元表征过程中,将一维井眼、二维连井剖面、砂体平面展布特征、三维地质模型、三维地震资料等信息相互印证的研究方法[28]。在物源、沉积环境、构造背景等地质要素的约束下,辫状河三角洲的构型在三维空间必然呈现一定的规律性,以此为依据,将测井、地震资料反演、分频RGB 融合等信息体现在地质模型中,降低一维井资料和二维地震资料多解性,得到尽可能符合构型地质模式和实际地层特征的三维模型。

具体而言,多维联动就是从研究区测井、岩心等一维资料出发,分析辫状河三角洲沉积模式,结合三维地震资料构建区域高分辨率层序地层格架,在此基础上划分储集层构型单元级次及要素类型,将其应用于地震资料的二维解释,得到构型单元平面展布特征,同时结合地质建模,表征构型单元。

5 储集层分布预测

5.1 储集层发育主控因素

通过L14 油田文五段孔隙度和渗透率与矿物组分含量交会分析发现,储集层孔隙度和渗透率与石英含量呈正相关关系,与长石、岩屑和填隙物含量呈负相关关系。石英碎屑是碎屑岩中最为稳定的刚性颗粒,使得部分原生孔隙得以保存,因此储集层物性随石英含量的增加而变好。长石虽然可以因溶蚀形成次生孔隙,增加储集层的储集空间并提高渗透能力,但古近系深层强烈的压实作用使得长石破碎产生的细小颗粒堵塞孔隙和喉道,从而导致储集层物性变差。同时,岩屑和填隙物易充填孔隙、堵塞喉道,从而使得孔隙空间变小,渗透能力变差。

3.老年教育需求与供给发展不平衡。与会专家就当前我国老年教育供给不足问题达成共识:我国老年教育需求旺盛,但供给严重不足;老年学历教育存在着一定的社会需求,但从总体上看,供给严重不足。据不完全统计,目前全国共有老年教育机构约6.3万个,老年学员1000万人,在学人数约占老龄人口总数的4%。实践表明,无论是从老龄人口基数还是从满足人民群众日益对美好生活的需求看,老年教育的供给严重不足。由于体制机制、资源配置、服务模式等方面存在的问题,也导致了老年大学“一座难求”的现象十分普遍。老年教育事业方兴未艾。

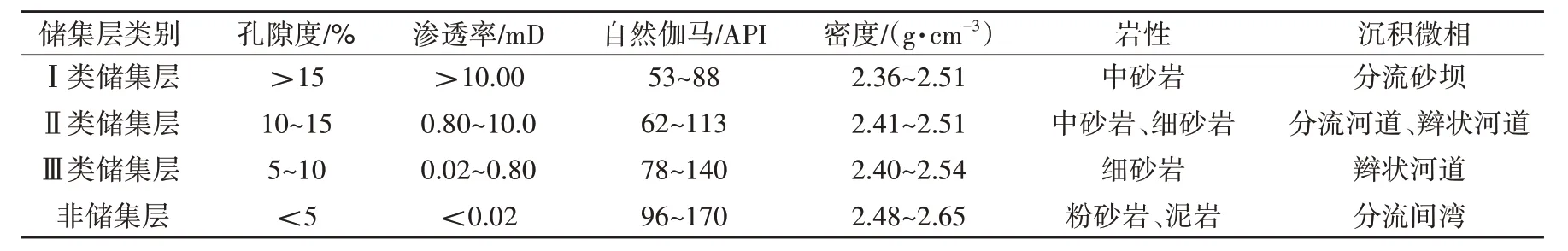

通过统计不同四级构型单元各矿物组分的含量发现,在分流砂坝中石英和长石含量高,岩屑和填隙物较少;分流河道和辫状河道含有较多的泥质杂基、碎屑云母等。此外,分流砂坝中碎屑颗粒搬运的距离较长,分选性和磨圆度较好,储集层物性好;分流河道和辫状河道中泥质杂基、碎屑云母等堵塞孔喉,物性较差。因此,分流砂坝砂体物性最好,平均孔隙度为12.2%,平均渗透率为9.39 mD;分流河道次之,平均孔隙度为10.3%,平均渗透率为2.03 mD;辫状河道物性最差,平均孔隙度为10.2%,平均渗透率为0.82 mD。在此基础上,结合L14 油田生产资料,建立了研究区储集层分类标准(表1)。

表1 陆丰凹陷L14油田文五段储集层分类标准Table 1.Reservoir classification criteria for Wen 5 member,L14 oilfield,Lufeng sag

5.2 储集层空间分布

5.2.1 储集层纵向分布特征

文五段为一套辫状河三角洲的砂泥互层沉积,且文五段沉积晚期发育强烈湖侵的中—深湖泥岩沉积,其中夹杂湖底扇砂岩沉积,砂体空间变化快,对比性较差。以Z20 砂组为例,通过顺物源方向储集层剖面可知,Ⅰ类储集层相对较发育,多分布在分流砂坝内部,连续性较好。由分流砂坝中心向分流砂坝外缘再到分流砂坝间的分流河道和辫状河道,储集层物性逐渐变差,储集层类型由Ⅰ类向Ⅱ类和Ⅲ类递变(图7)。

Z20 砂组Ⅰ类储集层主要发育在L14dsa 井区和L14d井区,横向分布在同一期分流砂坝内部。L14dsa井区中部Ⅰ类储集层厚度超15 m,Ⅱ类储集层厚度为5~10 m;L14d井区中部Ⅰ类储集层厚度约为5 m,Ⅱ类储集层厚度约为3 m。

总体上,研究区Ⅰ类储集层最为发育,多分布在分流砂坝内部,且连续性较好。其次是Ⅱ类储集层,主要分布在Ⅰ类储集层的外缘,连续性较差。Ⅲ类储集层与Ⅱ类储集层伴生,连续性最差。

5.2.2 储集层平面展布特征

为刻画文五段优质储集层平面分布,以Z10 砂组为例进行分析,该砂组平面上发育5 期分流砂坝,呈北西—南东向展布,各分流砂坝间被分流河道切割。L14-2 井钻遇了中部分流砂坝,L14dsa 井、L14d 井和L14dsb井为侧钻井,均钻遇了北部同一分流砂坝。利用地震反演约束属性建模,得到孔隙度和渗透率平面分布(图8a、图8b),结合储集层分类标准(表1)和四级构型单元平面展布特征(图6c),刻画Z10 砂组储集层分类平面分布(图8c),Z10砂组平面上发育5套Ⅰ类储集层,分别位于各分流砂坝的中部和末端,Ⅰ类储集层向外侧渐变为Ⅱ类储集层和Ⅲ类储集层。Ⅰ类储集层和Ⅱ类储集层平面上多呈菱形,Ⅲ类储集层多分布在辫状河道内,呈条带状分布。

6 结论

(1)研究区文昌组文五段三级构型单元为复合分流砂坝,四级构型单元为分流砂坝、分流河道和辫状河道,五级构型单元为分流砂坝内部增生体。

(2)L14 油田文昌组文五段储集层构型单元有垂向叠置和侧向拼接2种样式;三级构型单元宽度为5~7 km、厚度为40~60 m,四级构型单元平面长3~4 km,宽2~3 km;分流砂坝为主要构型单元,不同分流砂坝间通常被辫状河道或分流河道切割,同一分流砂坝内部砂体连通性较好。

(3)L14 油田文昌组文五段低孔低渗储集层甜点分布主控因素为岩石矿物组分和构型单元,其中构型单元对储集层物性影响较大,结合油田生产将储集层分为4 类,其中,Ⅰ类储集层主要发育在分流砂坝内部,连续性较好;由分流砂坝中心向分流砂坝外缘,再到分流砂坝间的分流河道和辫状河道,储集层类型由Ⅰ类向Ⅱ类和Ⅲ类递变,储集层物性逐渐变差。