Z世代消费新主流影视的原因与趋势

——基于使用与满足理论

2022-09-19王邵军李晓冰

王邵军 李晓冰

(1.山东财经大学,山东 济南 250014;2.山东财经大学文学与新闻传播学院,山东 济南 250014)

新主流影视作为我国文艺生产实践中的新形式,近年来在推出系列献礼作品的同时,其消费市场也逐步呈现出年轻化的趋势,受到了Z世代的喜爱与认同。艺恩的研究报告《2021年“Z世代”文娱内容消费研究》指出,在2020年-2021年8月上映的新主流影视中,Z世代受众的观看占比超过半数,其中《觉醒年代》《扫黑风暴》《山海情》分别达到了81%、79%、67%。值得我们思考的是:为什么新主流影视能引发Z世代消费热潮?Z世代积极消费新主流影视的过程中更看重什么?这一现象给当下以及未来的新主流影视创作带来什么启示?围绕这些问题,本文以使用与满足理论为基础,基于在线调查问卷的相关数据,对各需求因素的影响程度进行实证检验,构建模型来解释Z世代观看新主流影视的需求与满足之间的因果关系,找出影响Z世代消费的关键因素。最终总结分析新主流影视的Z世代消费趋势,进而探讨对新主流影视优化生产的启示。

一、研究概述

(一)Z世代对新主流影视的消费研究

“影视消费是产品价值最终得以实现的必要条件,其实现的标志就是被观众所观看,本质是内容价值的呈现与接受”(史可扬,2018)[1]。观众的需求是连接影视生产与消费的桥梁,因此观众群体的需求满足是分析研究其消费原因、主观动机的重要方式。在本文中Z世代是主要的观众研究群体,其主要由西方盛行的“X一代”这一概念衍生而来,可以狭义地按照代际划分为1995-2010年出生的人群,又称为“网络原住民”(Francis和Hoefel,2018)[2]。他们出生在数字化、网络化的时代,这样的成长环境也产生了独特的消费特征。Z世代作为新主流影视的主要消费群体,国内研究文献中大多以“青年”统称。对于Z世代消费新主流影视的学术研究形式主要以评论文章、研究报告、新闻报道等为主。因此相关文献研究可以在新主流影视的青年文化消费的基础上进行借鉴参考。

现有研究多侧重于探讨分析新主流影视的生产表象与Z世代文化消费之间的相互关系。一方面,国内学者肯定了“新主流影视剧在切合主流意识形态宣传需求、青少年受众文化消费的需求和市场经济原则的前提下,对于青年文化消费的促进作用”(陈旭光,2021)[3]。另一方面,从符号消费的视角分析得出结论:“新主流影视剧凭借较为接地气的方式,更具青年文化时尚性和平民风格的健康愉悦的娱乐性、世俗性”(陈旭光,2021)[4],由此吸引了青年受众、拓宽了市场。其次,部分学者对于Z世代消费新主流影视研究点集中于思政教育(谢蓓、曹静,2022)[5]、群体传播(杨菲,2021[6];刘昂、袁康平,2021[7];刘彬彬、沈思琦,2022[8])等方面。这些研究多以具体案例为主要研究对象,分析角度涉及新主流影视的内容叙事、人物塑造、剧集制作、营销宣发等多个环节,并认为Z世代对影视作品的感知力更强,新主流影视作品是思想政治教育工作的创新方式。从已有的研究来看,Z世代消费新主流影视仍停留在表象的主观分析,且多数文献以新主流影视为主要分析对象,忽视了Z世代在文化消费市场中的主观能动性,对这一群体文化消费动机方面的影响因素分析有待进一步深入。

(二)“使用与满足”理论下的新主流影视领域研究

使用与满足理论的研究重点在于大众传媒(如电影、电视剧、社交平台等)的预期产生的根源性需求,进而发现影响受众观看、使用大众传媒的动力因素何在。Katz和Blumler(1974)[9]在“受众本位”的前提下构架了使用与满足理论的基本框架,认为受众是出于特定的需求进行媒介使用,并从中获得满足。本文基于使用与满足理论,通过探讨Z世代消费新主流影视的主观感受,分析影响其消费的原因,有助于从观影需求和心理动机的视角来研究新主流影视带给受众的内在效用。

国内将使用与满足理论应用到新主流影视作品这一领域的相对较少,且多侧重于具体成功案例分析及新主流影视作品的传播这两个方面。使用与满足理论认为,了解观影者的电影消费心理, 对新时期的电影市场发展而言, 具备一定的研究价值。汪昊(2016)[10]的文章仅对《湄公河行动》进行解构,从Z世代对主旋律电影的消费期待出发,分析影片票房、口碑双丰收的原因。其中对价值观建构、情节内容、宣发过程等角度进行展开论述,对于使用与满足理论中基本的受众需求与满足各个细分指标没有予以应用。

部分学者根据使用与满足理论的四种基本类型:心绪转换、人际关系、自我确认、环境监测,以《红海行动》为研究对象,分析Z世代对主旋律电影消费心理满足表现,总结传播方法(顾煜新、王立智,2018)[11]。其研究结论特殊性、针对性较强,相关模式论述没有依据调研数据论证展开,着重突出理论分析阐释。

综上可知,目前学术界对于Z世代消费新主流影视的相关研究已经累积了较多成果,研究方向多涉及消费现状、内容生产、传播效果等分析层面。对于Z世代消费新主流影视的内在具体原因研究较少,理论应用上集中出现多角度多学科融合的现象,研究方法上缺少对实证、定量的有效运用。基于此,本文将在Katz提出的使用与满足理论5个衡量指标的基础之上,设置Z世代消费新主流影视的内在原因指标。通过描述性统计分析、相关性分析以及多元线性回归分析Z世代消费原因与具体影响因素,总结其消费趋势。以期为我国新主流影视的优化提供借鉴。

二、研究模型建构与数据处理

(一)研究模型与测量指标

受众的需求决定着影视消费市场,对于新主流影视的发展来说显得至关重要。因此本文应用使用与满足理论有利于对Z世代进行受众层面的深入研究,可以更好地了解Z世代的观看态度和消费倾向,有利于新主流影视的受众市场拓展。使用与满足理论最初主要包括三个环节:媒介使用动机、媒介期待、受众需求与满足。该理论侧重于研究受众在使用媒介后其需求能否得到满足,以此分析大众传播给受众带来的效用。后期发展过程中,相关学者发现“寻求满足(Gratifications Sought)和获得满足(Gratifications Obtained)之间的区别是一个关键的问题”,并构建了GS-GO初期模型(Palmgreen和Rayburn,1979)[12]。该模型从使用与满足的功能理论基础上,分析寻求满足与相应获得的度量关系本质。具体关系过程如图1所示,受众个体寻求的特殊满足首先基于其从消费中获得相关满意度的期望。这一期望将影响其在实际消费中获得满足的性质,而受众所获得的这种可感知的满足进一步反馈影响所寻求的满足感。该模型有利于我们从需求动机和获得满足这两个维度的差异分析Z世代消费新主流影视的个体层面原因。

图1 GS-GO初期模型图[13]

由于暂时没有标准的Z世代消费新主流影视的影响因素研究指标,因此本研究的测量指标选择主要参考国内外学者的相关指标设定(McQuail,1972[14];Katz等,1973[15];Ayten和Bulat,2019[16];张若涵,2018[17];张莉,2021[18];蒋宁平、欧阳宏生,2022[19])。这些学者提出的受众需求与满足的影响因素整理概括如表1所示。

表1 相关研究中受众需求与满足的指标维度整理

本文结合Z世代与新主流影视自身的特点,以及上述已有研究成果的指标概括,将可能影响Z世代消费行为的因素综合为以下四个层面:文化认知、情感精神、审美接受、社会交往。变量共有两个一级指标、八个二级指标。其中,变量设置突出将文化与认知结合、情感变动与审美变化结合。外部环境因素不予单独设立,并将归并为“社会交往”的主观需求与满足衡量范围内。综上所述,本研究建立的研究模型如图2。

图2 Z世代消费新主流影视的GS-GO模型图

(二)研究问题与研究假设

根据上述模型设计,研究问题主要分析Z世代消费新主流影视的原因。消费原因分析除了需要关注消费需求满足状况之外,新主流影视作为意识形态的体现方式之一,Z世代在情感精神层面的影响效用也应当被关注。为解决以上问题,在此提出三个假设。

H1:Z世代观看新主流影视的需求动机选择会显著正向影响其观看数量。

H2:Z世代所寻求的需求动机(GS)在观看新主流影视的过程中获得相应的满足(GO)。

H3:Z世代的“产生价值观共鸣”对情感精神层面满足作用最大。

(三)数据收集与样本描述性统计

本文主要使用问卷调查方法,针对出生于1995-2010年之间人群,通过网络回收问卷共513份,其中388份有效问卷。本文使用SPSS23.0软件对调查问卷基础样本进行统计分析,结果如下。回收的问卷中女性占比62.11%,男性37.89%,年龄分布集中于23-27岁共195人占比50.26%,少数为18-22岁179人占比46.13%,13-17岁14人占比3.61%。经调查发现,Z世代观看新主流影视的时长重点分布在1-3小时(含3小时)和3-5小时(含5小时),分别占比46.65%、22.68%;观看总量主要保持在2-5部,占比48.97%。

(四)信度检验与效度检验

本文对观看新主流影视的需求及满足程度的研究量表采用李克特五级量表,为确保调查问卷和后续调研分析的有效性和稳定性,先后对问卷量表部分进行信度与效度分析。结果显示,克隆巴赫α系数检验以0.7作为α系数的标准临界值,量表整体信度为0.975>0.7,其中量表最低信度为0.745>0.7,说明该问卷内部一致性较好,信度较高。

KMO与Bartlett检验主要用于探究问卷中各因子之间的相关性,结果显示KMO值为0.948,说明问卷各个二级指标之间关系极佳;Bartlett球形检验的P值为0.000小于0.05,说明该问卷通过Bartlett球形检验。

三、Z世代消费新主流影视的原因分析

(一)文化消费动机正向影响消费行为

观看新主流影视作为一种文化消费过程,其中的消费者需求动机会影响具体消费行为的实施。假设H1围绕Z世代的文化消费动机对消费行为的影响展开探讨, 将观看新主流影视的作品总量作为衡量其消费行为的数据指标。从下表2可知,文化认知需求、情感精神需求、审美接受需求、社会交往需求与Z世代观看新主流影视的数量之间的相关系数分别为0.233、0.177、0.222、0.223,p值均为0.000。以上分析说明,文化认知、情感精神、审美接受、社会交往这四方面的需求与观看数量之间存在显著性正相关关系,假设H1成立。文化认知需求的相关系数(0.233)最大,情感精神需求的系数(0.177)最小,即Z世代在观看新主流影视时,文化认知需求对观看行为产生的影响最大,情感精神需求产生的影响较小。总体来看,Z世代观看新主流影视的文化消费动机正向影响其消费行为。

表2 Z世代观看需求与观看新主流影视数量的相关性分析

(二)消费需求满足下的情感精神缺口

本文在GS-GO模型的基础上,为观测新主流影视作品相对于Z世代是否存在真正意义上的需求满足实现,提出假设H2。对Z世代的观看需求与需求满足程度进行描述性分析,分别对比四个层面的需求(GS)与满足(GO)之间的均值,结果如表3所示。整体层面上,观看需求与需求满意均值之间差距不大,四个GS之间的粘连性较强,都保持在3.8-4.0这一中上评价等级之间,其中均值排名最靠前的为情感精神与审美接受两个维度。

表3 Z世代观看新主流影视GS与GO描述性分析

对比GO的均值发现文化认知、审美接受、社会交往的满足均值都大于其对应的需求均值,这说明新主流影视作品的观看在最大程度上满足了Z世代的此三类需求,但是情感精神需求满足(3.9954)略低于情感精神需求(3.9981),这表示新主流影视作品的情感精神营造在满足Z世代的需求时与其他层面存在一定差异,因此假设H2部分成立。

图3 Z世代观看新主流影视GS-GO模型图

(三)消费关注点由“表现形式高度”转移到“人性价值深度”

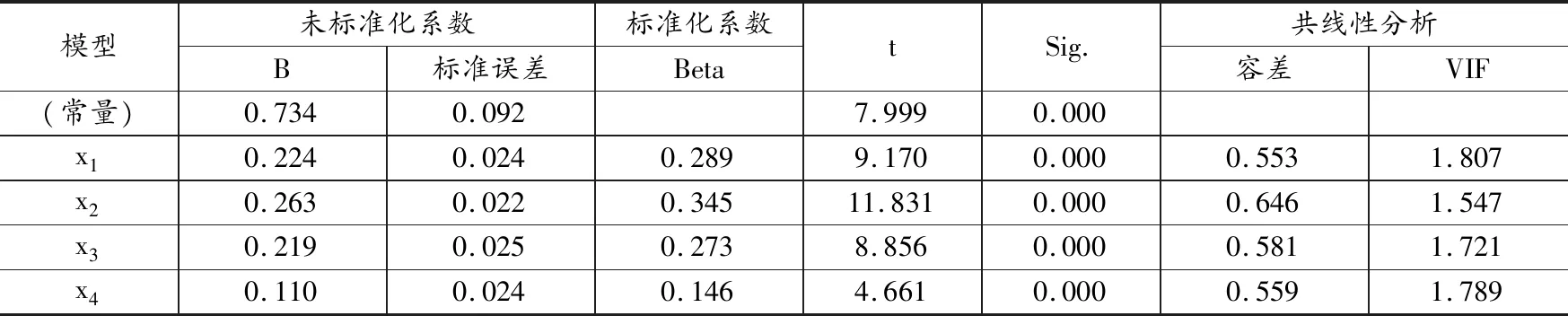

新主流影视是对特定时期、特定人物的艺术表达,它引导、评价、解释人性精神本质以及价值观认知。回归分析一般用于检验变量之间的因果关系,因此以情感精神为核心维度,探讨Z世代观看新主流影视的原因需要进行线性回归方程分析。本文的量表设置中,因变量y为Z世代受众观看主旋律影视的情感精神需求满足。自变量共四类:x1代指“厚植文化自信与家国情怀”、x2代指“获得进步青年的精神鼓舞”、x3代指“价值观共鸣”、x4代指“观察英雄榜样的生活”。基于此构建多元线性回归方程如下:

y=0.734+0.224x1+0.263x2+0.219x3+0.11x4

由表4可知,该模型的拟合优度R2=0.849,调整后R2=0.720,即Z世代在观看新主流影视后的情感精神需求满足情况有72%是由以上这四个自变量引起的;参考表7可知,该模型的显著性p值为0.000<0.05,由此认为四个变量显著影响情感精神需求满足,最终的回归方程拟合效果较好,可以通过回归系数进一步判断影响关系。

表4 情感精神需求与情感精神需求满足模型汇总

表5 情感精神需求与情感精神需求满足ANOVA

变量x2“获得进步青年精神鼓舞”的回归系数最大(0.263),x3“价值观共鸣”的系数(0.219)较小,产生的影响不够绝对显著,说明Z世代的情感精神需求层面中的“进步青年的精神鼓舞”对整体满足程度上影响最大,假设H3不成立。在这个意义上,Z世代观看新主流影视的消费心理也通过这一回归模型得到体现。透过影视中进步青年的人物形象和多种影视表现形式,Z世代的消费关注点从最初的“表现形式高度”的聚焦转变到了对“人性价值深度”的探索。

表6 情感精神需求与情感精神需求满足系数

四、研究结论与新主流影视优化生产的思考

(一)研究结论

1.Z世代的需求增进观看行为

在“目的”导向诉求下的Z世代观看新主流影视的第一动机是感受相关的文化意义与内涵。这一群体的整体消费需求有助于观看新主流影视的作品数量增长。时代给予Z世代文化自信和认知追求,但是他们的文化认知需求对观看行为产生的影响最大,文化认知满足程度却大打折扣。

2.Z世代的需求基本获得满足

Z世代观看新主流影视后产生的文化认知、审美接受、社会交往这三个方面的需求(GO)均得到了满足(GS)并且之间实现了圈层共振,存在正相关性影响效应,情感精神以及审美接受是吸引的Z世代的关键性指标因素。但是情感精神需求满足欠佳,说明新主流影视在精神感染、价值营造、感情传递上仍存在一定问题。

3.Z世代的关注点由表及里

通过精神感情偏好特性的回归分析显现可知,Z世代的情感精神需求层面中的“进步青年的精神鼓舞”对整体满足程度上影响最大。进步青年的精神、家国情怀、价值观成了Z世代当下关注新主流影视的根本内容。Z世代选择观看新主流影视作品的需求动机由“我能获得什么”转变为“我需要什么”,这是年轻消费端由“被动感染”到“主体彰显”的转变。他们的关注重点超越了简单的宣传教育、娱乐休闲、关注潮流热点,正在形成“自我”特征鲜明的观众意识,强调真实品质内容,试图在历史青年的人性光辉中寻找认同。

(二)新主流影视生产的现有矛盾

1.文化认知接收:“适应”与“引导”

在新主流影视作品的制作中,文化认知层面上的“适应”与“引导”矛盾是首要问题。该问题在上文的相关性分析中得到了论证:Z世代的文化认知需求是影响观看行为的第一要素(相关系数0.233),但文化认知满足均值为3.94,在四个维度中排名第三。

对于大部分新主流影视而言,关注票房和观众评价、迎合文化消费者是经济效益的保证。当这种生产习惯形成后,优质内容生产一定程度上会故步自封、流于形式。“文化精神的表面化、审美逻辑的一般化、叙事内容的市场化”使新主流影视作品从思想文化艺术形式的产物变成追逐暴利的商业产品。新时代背景下,“自我”特征鲜明的观众意识成为Z世代的重要消费特点。“新主流”与Z世代的关系一方面需要平衡“新主流”中的政治价值与经济价值双向矛盾,另一方面要避免形式主义与理想主义的单方面侧重。总之,在潜移默化中实现对Z世代的合理引导,在影视作品的创作中实现对Z世代文化认同、价值选择的多重适应。以上的双重“实现”都会影响Z世代对我国新主流影视的观感体验。

2.情感精神塑造:“流量”与“程式”

在问卷调查的结果中,64.2%的Z世代认为新主流影视目前存在商业化和偶像化的问题,44.8%的受众认为新主流影视应该摆脱程式化形式。这表明流量化、程式化的问题影响他们选择观看新主流影视的动机,同时影视作品的核心情感精神没有得到有效的传递。

在上文的研究中发现,Z世代的情感精神需求是重要的观看动机之一。目前,该群体对我国新主流影视作品广泛关注,在情感精神塑造与体验方面存在一定问题反馈。这些问题形成原因有二,一是献礼片、革命片等影视作品在政府部门的倾力打造下形成类型化的趋势。制作团队为了迅速获得市场收益,逐步形成了 “短、平、快”的程式化制作模式。电影《金刚川》“以极高的工业化效率数月完成:3月过审10月上映,共计118天。”[20]此影片上映后许多观影人反映存在剧情拖沓、镜头重复等结构问题,观众难以迅速进入节奏产生共情,阻碍了影片对英雄精神的传递表达。

另一方面,Z世代的偶像消费泛化和粉丝圈层的积极诉求,导致新主流影视以全面拓展受众市场为目的,在拍摄的演职人员中加入大量影视新生代流量明星。如《建军大业》中流量明星对于英雄人物的塑造以及部分历史情节的不合理演绎,被伟人后代批评不符合史实、不贴合真实人物个性。因此,新主流影视必须警惕过度商业化、偶像化、流量化,避免影视文化作品表达的程式化,做好思想文化的“守夜人”。

3.社交媒体营销:“头部”与“尾部”

严格来说,新主流影视具有艺术文化熏陶、意识形态教育、大众社交消费三方面的意义属性。本次调研数据显示,就Z世代的社会交往层面来看,其社会交往需求对于观看行为的影响较大(相关系数为0.223),仅次于文化认知需求。上文对于假设H3的分析中发现,Z世代形成了“自我”特征鲜明的观众意识。其关注点不仅停留在社交娱乐的基础需求,还着重关注深层的精神立意,积极寻求精神认同,最终由表及里地构建自身价值内核。由此来看,衍生市场、二次传播有助于新主流影视对Z世代产生更为广泛和深刻的影响。此外,在后期调查中有55.36%的Z世代受众表示新主流影视作品需要“创新宣发途径方式,加强与青年受众黏合度”,51.85%认为新主流影视的全产业链开发存在一定问题。

基于不同的发行热映情况,我国新主流影视作的创收盈利仍集中于前期放映播出的“头部”市场营销。新型社交媒体平台为新主流影视宣发营销提供新的现实模型:社交平台汇集大量Z世代受众,形成了巨大的利基市场。传统视角下,影视作品作为一种文化产品存在,其生命周期的结束往往以创作、上映、播出为主要流程。新媒体的出现打破了这一固定范式,以影视话题营销为主的“尾部”市场正在进一步培养受众的观看习惯,进而延长受众期待。

(三)新主流影视的优化生产

1.对象化制作引导新青年

“对象如何对他来说成为他的对象,这取决于对象的性质以及与其相适应的本质力量的性质。”[21]不同时期的文化潮流和思想热点,以他们独特的叙事表达方式实现了青年群体的“对象化”。针对新主流影视文化认知层面上的“适应”与“引导”问题,改变刻板的说教形式,需要在创作者和接受者之间搭建一个文化沟通的桥梁,有针对地实施对象化制作。Z世代依据其文化认知需求选择影视作品,相对应新主流影视集合典型人物形象、典型故事、典型历史节点,面向Z世代提供“对象化”的精神交流与艺术创作。

在以上这个双向交流中,新主流影视应当把进步青年群体作为第一叙事主人公,通过角色诠释正确的人生观,传递时代的精神文化符号。例如《长津湖》中的伍万里,《觉醒年代》中的延年、乔年以及北大学子等。他们作为有针对性的叙事对象出现,象征着信仰的希望和人民幸福新生活的接力火种。以上实证研究帮助我们进行了以下探讨——青年群体所展现出的共同文化精神内核也是新主流影视应当把握的整体“对象化”特征。Z世代在形成自我的观众意识之后,由于与进步青年拥有共同的内在文化基因、集体精神共识,使得他们自主地将自己的观点、人生经历代入角色,产生强烈的共鸣,进而成功发挥新主流影视作品的跨时空的引导作用。

2.深度化叙事塑造新精神

“影视在民族文化建设和民族心态的塑造中起到了重要作用”[1],这里指出影视作品具有民族情感寄托、民族精神渲染的精神内涵。如今影视市场类型题材多样,面对新主流影视在情感精神层面表现出的流量化、程式化问题,更需要在创作中坚持深度化的叙事策略。一个优质的影视作品只有提升内容品质,才能抓住Z世代的心。

Z世代由于出生在全球化、网络化的时代,在面对表象化、快餐化的影视制作过程时,他们更愿意选择消费有思想深度的作品。此次问卷调查数据分析出Z世代在审美接受方面对于真性情人物形象,轻松化的叙事特点偏好较强。同时,情感精神需求满足上侧重于家国情怀、进步青年的精神鼓舞这两个方面,这些都证实了深度化叙事策略的重要性。

《觉醒年代》的导演张永新曾在专访中提道:“年轻观众从来不会排斥主旋律,他们排斥的是悬浮的、不接地气的、粗糙的、不严谨的作品。”创作中融合多元题材类型,叙事中实现艺术性、现实性、思想性的高度统一,主旋律也可以张弛有度地与商业类型片结合。

3.数字化媒体拓展新市场

信息社会的飞速变化不断打破社交代际差异以及空间、圈层的限制,使Z世代处于更为开放化、平台化、网络化的交互型体验中。与其他艺术门类相比,影视艺术最大的特点是兼具“媒介属性和艺术属性”(彭吉象,2019)[22]。影视受众的权利持续自由化的同时,文化消费的媒介属性也在不断推动经济属性的发展。新主流影视近年来在Z世代中反响较好的其中一大原因就是在宣传媒介角度有所创新,主创团队发现数字化媒体平台在延长“尾部”市场方面发挥着重要作用。

区别于传统的“你传我受”宣发模式,新主流影视的营销团队在把握优质“头部”资源的同时,依靠数字化的技术、平台与社群充分挖掘开拓二次传播市场。一般在拍摄前期,宣发营销人员在微博、微信等平台注册账号进行宣传预热,播出期间利用微博话题互动,不断加强与Z世代的黏合度。Z世代通过“二次创作”“放大镜式观剧”“电影解说”等形式将自己喜欢的片段剪辑到B站、抖音等互动平台,实现有效的圈层传播。为了升级延长新主流影视的全产业链,商家可以打造新型文化衍生产品,利用Z世代流行的符号性产品以及周边文创,进一步拉动新型文化消费。长此以往,新主流影视的传播空间会得到极大拓展,传播时间无限延长。

总体来说,Z世代给予新主流影视更多创作空间和经济利润的同时,其文化消费心理也倒逼新主流影视的发展。本文围绕Z世代的消费心理与消费行为表现,对其消费新主流影视的原因进行总结分析。其中着重研究情感精神层面的主要影响因素,除此之外,新主流影视还有许多其他值得关注的分析要点。如何精准把握Z世代的观影体验并提升新主流影视的产业效益,还需我们进一步探索。