文房四宝与苏东坡的书法艺术

2022-09-19由兴波

□ 由兴波

苏东坡作为“宋四家”之首,在书法理论及创作上取得了极大的突破,他提出尚“意”的书法审美观点,丰富了书法理论。在书写技巧上,苏东坡也以自己独到的技法,创作出诸多楷模后世的书法精品。苏东坡对文房四宝也颇为重视,与他的书法理论及技巧密切相关。本文就文房四宝与苏东坡的书法艺术展开论述,以期为全面探讨苏东坡书法做出尝试。

苏东坡相当重视书写工具,多次表示对“文房四宝”的喜爱与挑剔。在苏东坡所作的题跋中,题笔的有17篇,题墨的有35篇,题纸的有5篇,题砚的有17篇。另与笔有关的诗歌3首,与墨有关的6首。

一、笔与用笔

1.对笔的要求

(1)喜爱“散卓笔”

工具的不同会直接影响书法作品的艺术效果,苏东坡字的结体、线条等,与其所使用工具有密切关系。苏东坡喜爱“散卓笔”,多次表示这点,如在《书诸葛散卓笔》中云:

散卓笔,惟诸葛能之,他人学者,皆得其形似而无其法,反不如常笔。①

在《书钱塘程奕笔》中云:

近年笔工,不经师匠,妄出新意,择毫虽精,形制诡异,不与人手相谋。独钱塘程奕所制,有三十年先辈意味,使人作字,不知有笔,亦是一快。②

北宋时期的“枣核笔”,是指在笔中用硬毫,笔芯呈枣核状,用副毫再包裹在外面。而苏东坡喜欢的“散卓笔”,同我们今天所用笔相同,中间没有稍硬的笔芯。苏东坡喜欢用较软的笔,这样的笔和纸之间的摩擦力较小,随手而走,“宛转可意”,没有滞涩感。“使人作字,不知有笔”,这是苏东坡所追求的状态,不但要摆脱字形的束缚,而且要摆脱手中笔的限制,不为外物所累,使作书时真正达到一种自由的境界。欣赏苏东坡的书法作品也要“看进去”,跟随笔势的变化去体悟情感的流淌,而不要拘泥于点画的工拙。

对于苏东坡执着于“散卓笔”,黄庭坚有明确的评价,在《跋东坡论笔》中记载:

东坡平生喜用宣城诸葛家笔,以为诸葛之下者,犹胜他处工者。平生书字,每得诸葛笔则宛转可意。自以谓笔论穷于此。见几研间有枣核笔,必嗤诮,以为今人但好奇尚异,而无入用之实。③

在《书吴无至笔》中云:

(吴氏)作无心散卓,小大皆可人意,然学书人喜用宣城诸葛笔,著臂就案,倚笔成字,故吴君笔亦少喜之者。④

黄庭坚所提及的“宣城诸葛笔”,是指宣城诸葛丰所制鸡毛笔,是“散卓笔”中的精品。该笔笔毫更软,吸墨较多,运用起来殊为不易。苏东坡喜欢用“散卓笔”,对于“枣核笔”则嗤之以鼻,认为没有什么实际用途,只是书法技法掌握不好的人才使用。

(2)制笔法

苏东坡亦懂制笔、藏笔之法,如:

苏轼(1037-1101)

近日都下笔皆圆熟少锋,虽软美易使,然百字外力辄衰,盖制毫太熟使然也。(《记都下熟毫》)⑤

系笔当用生毫,笔成,饭甑中蒸之,熟一斗饭乃取出,悬水瓮上数月乃可用。此古法也。(《记古人系笔》)⑥

君懿胶笔法,每一百枝,用水银粉一钱,上皆以沸汤调研如稀糊。乃以研墨,胶笔永不蠹,且润软不燥也。(《书杜君懿藏诸葛笔》)⑦

从苏东坡的记载来看,他对制笔之法是很精通的,且有研究,这和他书写时的任性而为做法不同,从中可以看出他细致一面。

2.因“散卓笔”而带来的技法变化

“散卓笔”因笔毫较软,所以书写时难度较大,苏东坡也知“散卓笔”不易运用,在《试吴说笔》中云:

杜子美云:“书贵瘦硬方通神。”若用今时笔工虚锋涨墨,则人人皆作肥皮馒头矣。用吴说笔,作此数字,颇适人意。⑧

自杜甫在《李潮八分小篆歌》中云“书贵瘦硬方通神”之后,书法审美多以“瘦硬”为标准。而苏东坡字略显肥壮,与寻常审美不同。苏东坡指出,用普通的笔工所制笔“虚锋涨墨”,容易写成“肥皮馒头”,但吴说所制之笔则比较“适人意”。从中可以看出苏东坡对工具的要求和使用,也能看出他深知流俗以“瘦硬”为书法审美标准,但自己却不愿意趋同。

据李之仪《姑溪居士前集》卷十七记载:

东坡每属词,研墨几如糊方染笔,又握笔近下,而行之迟,然未尝停辍,涣涣如流水,逡巡盈纸。或思未尽,有续至十馀纸不已。议者或以其喜浓墨、行笔迟为同异,盖不知缔思乃在其间也。⑨

郭畀在《题〈苏文忠公九辩帖〉》中记载:

东坡先生中年爱用宣城诸葛丰鸡毛笔,故字画稍加肥壮。晚岁自儋州回,挟大海风涛之气作字,如古槎怪石,如怒龙喷浪,奇鬼搏人,书家不及也。⑩

从以上材料可知,苏东坡对比较软的诸葛鸡毛笔情有独钟,在诸多工具上的偏爱,使他的字在字形上颇异他人,也偏离了“书贵瘦硬”的审美观。但苏东坡要求笔也不能过软,要有一定的弹性,如:

鲁直出众工笔,使仆历试之。笔锋如着盐曲蟮,诘曲纸上。鲁直云:“此徐偃笔也。”有筋无骨,真可谓名不虚得。(《书鲁直所藏徐偃笔》)⑪

“有筋无骨”的笔极富弹性,书写时利于书家自由挥洒,无滞涩感,比较适合苏东坡的性格,利于他自由挥洒,尽情抒发感情。

苏东坡天性喜创新,所以对蔡襄创“飞草”赞赏有加,在《评杨氏所藏欧蔡帖》中评价道:

沈括在《梦溪笔谈》卷十八也赞叹道:

可见蔡襄用的是“散卓笔”。沈括这里指出,蔡襄所独创的“飞草”技法并不是唯一的,与古人“飞白”乃同一技法,但又表扬蔡襄能“自成一家”,也是对宋代书法新的技法的一种开拓和贡献。

3.苏东坡独特的执笔法

苏东坡对执笔姿势也有自己的见解:

苏东坡执笔用单钩,追求运笔的自如,“知书不在笔牢,浩然听笔之所之而不失其法度,乃为得之”,“把笔无定法,要使虚而宽……当使指运而腕不知”,这是尽量弱化笔在手中的感觉,以求人笔合一,思想感情方能充分融入到点画之中,其书必然飘逸,颇有神韵。但苏东坡一味追求不悬腕,使字不能完全舒展开,则大大限制了这种神韵的展现,不能真正达到飘逸的感觉。

苏东坡执笔方式延续魏晋隋唐以来的“单钩”,在北宋时期,执笔“双钩”渐为流行趋势,所以黄庭坚对苏东坡执笔方式多有微词,如在《与党伯舟帖七》中云:

在《跋东坡论笔》中云:

黄庭坚屡次提及苏东坡不善于“双钩悬腕”,因此字过于拘谨,不能够真正的自由放浪。因为这样的执笔姿势,造成字体结构不严整:

黄庭坚对苏东坡执笔姿势、用墨、点画等均作了委婉的批评,“不善双钩悬腕”“遣笔不工”“用墨太丰”等,都是苏东坡书法中的硬伤,尤其是“凡书字偏枯皆不成字”的间接指摘更是尖锐。

黄庭坚在《跋东坡水陆赞》中同样对苏东坡书法褒贬均有:

黄庭坚此处评苏东坡字“怒猊抉石,渴骥奔泉”,乃就苏东坡书法整体气势而言。对于前面评价苏东坡“书法娟秀”,与此处评价有自相矛盾之处,体现了黄庭坚同苏东坡书法审美观的不同。黄庭坚学书苏东坡而不类,既有“自成一家”思想,也源自二人书法审美的差异。苏东坡、黄庭坚在文学和艺术上很多理论相同,但也有很多不同,二人在书法形态方面差异较大,诗歌风貌也有很大区别。黄庭坚借他人评价苏东坡书法,“东坡作戈多成病笔,又腕著而笔卧,故左秀而右枯”,更是直指苏东坡用笔、执笔方面的缺陷。

宋曾敏行《独醒杂志》卷三记载苏、黄二人品评书法一事:

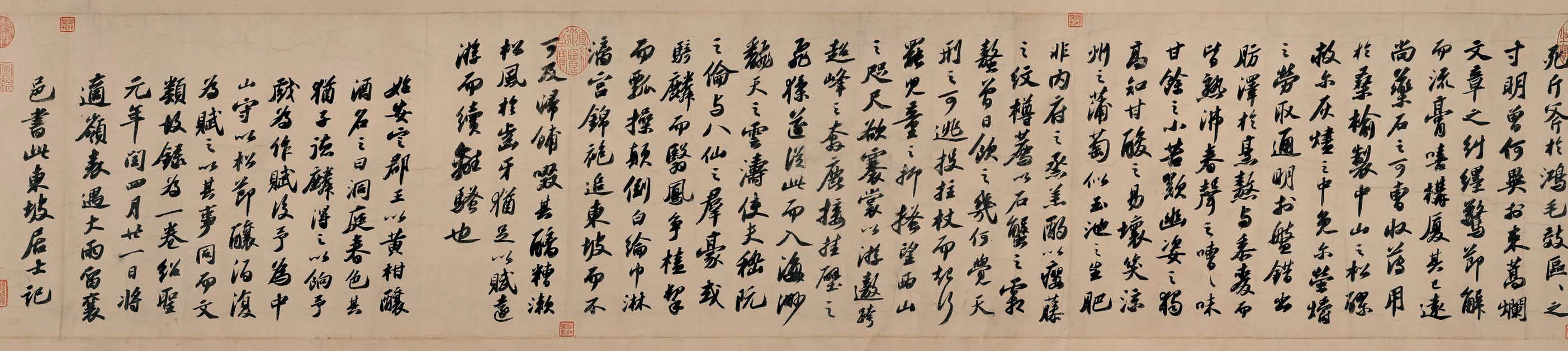

[北宋]苏轼 黄州寒食帖 纸本 台北故宫博物院藏释文:自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。闇中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起须已白。 春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,濛濛水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起。右黄州寒食二首。

苏东坡、黄庭坚等人都具有“自成一家”的思想,在书法理论方面不愿意蹈袭前人,所以苏东坡并不想改变自己的写法,也不想改变自己的书法审美观。苏东坡的字当世备受推崇,也饱受批评,毁赞皆有,也看出他在当时的开创之功,必然冲击了社会流俗。

4.苏东坡的用笔之法

苏东坡认为,在作书时,要使思想纯一,心无杂念,就可以达到书写的自由境界。“心存形声与点画,何暇复求字外意……心忘其手手忘笔,笔自落纸非我使。”在这种“心手相忘”的状态下,字就会自由流淌而出,是书家内在情感的自然显现。对于东坡这种书写状态,元王恽在《题东坡〈赤壁赋〉后》中记载:

苏东坡在不同的环境下两次醉书《赤壁赋》,虽“略不相类”,但都能在点画之中展现当时的情感状态,究其原因,“随物赋形,因时发兴”,是一种不为外物所限的自由境界。如果是局限于形,依赖点画,则书法的面貌就会“相类”,亦无此多姿多彩的风貌。

苏东坡的任性而为,还表现在他在任何环境中,只要兴起,便可挥毫泼墨,丝毫不为外物所束缚,他自己记述道:

后人亦有记载东坡作书画随意之事,如明李日华曾记载:

从上引材料可以看出苏东坡对书法的喜爱程度,天真自由,毫不做作,兴之所致,即使用“灯心纸”也能作字;看到好的景致就去描绘,甚至在“鸡栖豕牢之侧”亦不在意。“彼固一时天真发溢,非有求肖之念也”,这是苏东坡本性的真实流露,所以自然真率,“动有生气”。苏东坡还能保持镇定平稳的心境,丝毫不为外物所累,不为外物侵扰。在惊涛骇浪之中,在飘摇不定的小船上,他也能“作字不少衰”,这份定力非一般人所具有。“吾更变亦多矣”,苏东坡经历了政治上的起起浮浮,最后心境趋于平淡,已处乱不惊,在这样的心态下作字,就会少些形体约束,多些真情流露。探究苏东坡的艺术思想,应充分重视其心态的转变、思想的成熟过程。

二、墨与用墨

1.对墨的重视

在“文房四宝”中,苏东坡对墨的重视程度颇高。苏东坡不但识墨,而且会制墨,曾记载制墨之法,在《书所造油烟墨》中云:

此处对于以油烟和松烟制墨的不同效果进行了比较,并且指出,并非是原料的问题,而是在制墨取烟过程中,需要正确的方法,再辅以调墨之法。

关于制墨之法,在《记王晋卿墨》中云:

在《书别造高丽墨》中载:

苏东坡改进制墨技术,以高丽墨融合其他墨,重新调和,制造出新的墨,效果非常好,并且提出用胶的方法、如何调和等,都有心得。

苏东坡贬到儋州后,发现海南多松,于是开始研制墨,在《书海南墨》中云:

并且有人专门追随苏东坡到儋州,研究制墨方法。苏东坡《书潘衡墨》载:

苏东坡在儋州时生活本就非常困顿,衣食皆忧。由于专心造墨,不小心失火,使自己的生活更加陷入困境。《记海南作墨》记载:

苏东坡自己收藏好墨,黄庭坚也颇爱墨,苏东坡有时竟不顾身份从黄庭坚那里夺墨。《记夺鲁直墨》载:

苏东坡对墨的品评也颇为内行,在《书王君佐所蓄墨》中云:

在《书怀民所遗墨》中云:

苏东坡评价墨的好坏标准有两点:黑且亮。他要求好墨既要有光,还不要过于“浮”,要像小儿的眼睛一样明亮。只光不黑或只黑不光的墨,都不是真正的好墨。

苏东坡善于思辨,在制墨过程中,也同样有人生的体悟。他在《书墨》中云:

在《书茶墨相反》中云:

苏东坡以茶叶和墨为例,指出“茶欲其白,墨欲其黑。方求黑时嫌漆白,方求白时嫌雪黑”,而不同的要求都是来自人内心而已。

2.苏东坡书法中的用墨

苏东坡喜用浓墨,如前《姑溪居士前集》卷十七记所载“东坡每属词,研墨几如糊方染笔……议者或以其喜浓墨、行笔迟为同异”,黄庭坚在《跋自所书与宗室景道》中云“翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰而韵有馀”等。

三、笔墨运用解析

《黄州寒食帖》是苏东坡尚“意”书学观念的代表之作。宋初书风尽摹唐人,颜、欧、柳、褚、虞等人的书法被奉为标准,苏东坡在这法度森严的书风之中,自由挥洒,打破成规,形成了与前人迥异的书学面貌。苏东坡无论用墨,还是执笔和书写姿势、速度等,均大异前人。从书法审美角度来看,自古多喜瘦字不喜肥字。东坡“握笔近下”,“腕著而笔卧”,并且用单钩,这样的执笔姿势决定书写时一定快不了,再加之“研墨几如糊”“行之迟”,造成了“稍加肥壮”,“如古槎怪石,如怒龙喷浪,奇鬼搏人”的效果。这样的评价绝非褒词,甚至有人将其字讥为“墨猪”,这样的书法作品也绝非普通欣赏者能欣赏得了。而苏东坡对此毫不在意,甚至是有意为之,他所追求的就是要同颜、柳等法度森严的风格不同;他所追求的是天性的自由发挥,是另立一家的思想。

[北宋]苏轼 墨妙亭诗(残碑砚) 10.5×12cm 拓本释文:吴越胜事 书来讫诗要 尾书谿藤 昔过眼

再看该帖,用墨较丰,酣畅淋漓,且淡墨、浓墨交替使用。其中“我”、三个“食”、两个“惜”、“破”、“君”、“死”等字,俱为“左秀而右枯”,这和苏东坡的执笔姿势密切相关。

苏东坡自己常常表示,并不刻意作书,乃是无意为之:

其实苏东坡并非不懂书、不善书,他只是以一种游戏的态度来作书、评书,以期在自然而然的状态中,寻求对书法真谛的体悟。苏东坡书论中提出的“法无定法”的观点显然受到了禅宗“无住”思想的影响。佛教尤其是禅宗“无住”的思维方式,决定了其对万事万物的观察采取灵活万变、“不主故常”的态度。这种思想,对苏东坡书论和艺术创作产生了深远意义。苏东坡认为,如果刻意追求点画形式,就会被束缚住手脚,为形所累,则难以真正展示书家的思想意蕴。所以他在这种极放松的状态下,让情绪自然流淌在笔墨之中,是而点画之间也就有了灵性,“神”亦展现出来了。

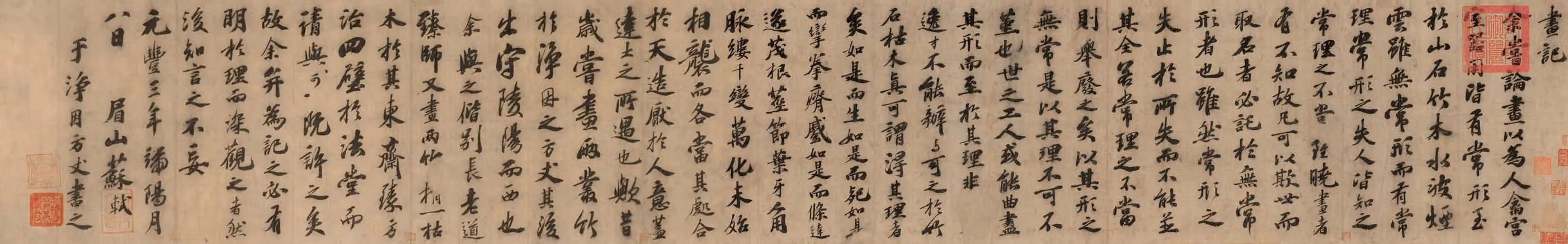

《二赋》是苏东坡晚年所作赋,并亲手书之,文学与艺术价值极高。《二赋》所体现出的书法美学符合苏东坡的书法艺术观,他注重创作过程中心灵的感悟,着重突出主体意识,追求文艺创作的“自然”表现,使线条与语言具有了流动性,形成内外合一的创作情态。

苏东坡存世书法中以《黄州寒食帖》为最佳,《二赋》与之比较,在篇章布局上,不似《黄州寒食帖》那样自由随意,相对来说显得整饬许多,字距、行距工整,字体大小相对统一。但是在运笔、用墨、结体等方面,则带着显著的“苏东坡”特点。《二赋》在结体上仍然是“左秀右枯”,体现了东坡单钩、不悬腕的执笔特点,同《黄州寒食帖》是相同的。《二赋》用墨特丰,甚至不怕被讥为“墨猪”,王世贞在《二赋》后题跋云:“此迹不惟以古雅胜,虽姿态百出而结构谨密,无一笔失操纵,当是眉山最上乘。观者毋以墨猪迹之可也。”因为苏东坡在创作《二赋》时心境较为平和,不似创作《黄州寒食帖》时身处贬所、困顿苦厄,所以情绪起伏不大,字体大小无明显的跳跃,内容亦为记述佳酿,轻松自然之情跃然纸上,读之毫无滞涩感。

《二赋》不论在文学创作目的,还是在书法书写技巧等方面,均达到有机统一,可以与《黄州寒食帖》相媲美,充分体现了苏东坡文艺思想的主要特征。

四、注重砚的品质

在《书砚》中云:

在《书昙秀龙尾砚》中云:

苏东坡认为好砚的标准是“滑而发墨”,但很难求全,所以会常常留有遗憾。并且苏东坡将砚的理论推而广之,指出人生亦是如此,“非独砚也”。

五、关于纸的质量

苏东坡关于纸的诗歌和题跋不多,从中很难窥见其对纸的态度。以现存的材料看,东坡兴致高昂之时,不在意纸的质量如何,尽情即可。如黄庭坚《题东坡字后》记载:

苏东坡亦有题跋记载造纸之术,如《书六合麻纸》载:

认为用成都浣花溪的水造纸质量上乘,又指出扬州蜀冈的水质也不错,所造纸几乎可以与蜀纸相当了。

又载:

均是载造纸材料及名称由来。

苏东坡题跋亦有记述所用纸时的事项,如《书郑君乘绢纸》记载:

则是记载友人送纸求字之事。

注释:

①《苏轼文集》,孔凡礼点校,中华书局,1986年,第5册,第2234页。

②《苏轼文集》第5册,第2233页。

③虞山毛氏汲古阁《津逮秘书》本《山谷题跋》卷五。本文所引黄庭坚题跋均出自该本。

④《山谷题跋》卷一。

⑤《苏轼文集》第5册,第2233页。

⑥《苏轼文集》第5册,第2233页。

⑦《苏轼文集》第5册,第2234页。

⑧《苏轼文集》第5册,第223页。

⑨《四库全书·集部》第1120册,第465-466页。

[北宋]苏轼 洞庭春色赋、中山松醪赋 28.3×306.3cm 纸本 1094年 吉林省博物院藏释文:洞庭春色赋。(吾)闻橘中之乐,不减商山。岂霜馀之不食,而四老人者游戏于其间。悟此世之泡幻,藏千里于一班,举枣叶之有馀,纳芥子其何艰。宜贤王之达观,寄逸想于人寰。袅袅兮春风,泛天宇兮清闲。吹洞庭之白浪,涨北渚之苍湾。携佳人而往游,勤雾鬓与风鬟。命黄头之千奴,卷震泽而与俱还。糅以二米之禾,借以三脊之菅。忽云蒸而冰解,旋珠零而涕潸。翠勺银罂,紫络青纶。随属车之鸱夷,款木门之铜鐶。分帝觞之馀沥,幸公子之破悭。我洗盏而起尝,散腰足之 痹顽。尽三江于一吸,吞鱼龙之神奸。醉梦纷纭,始如髦蛮。鼓包山之桂楫,扣林屋之琼关。卧松风之瑟缩,揭春溜之淙潺。追范蠡于渺茫,吊夫差之茕鳏。属此觞于西子,洗亡国之愁颜。惊罗袜之尘飞,失舞袖之弓弯。觉而赋之,以授公子曰:乌乎噫嘻,吾言夸矣,公子其为我删之。 中山松醪赋。始予宵济于衡漳,军涉而夜号。燧松明以记浅,散星宿于亭皋。郁风中之香雾,若诉予以不遭。岂千岁之妙质,而死斤斧于鸿毛。效区区之寸明,曾何异于束蒿?烂文章之纠缠,惊节解而流膏。嘻构厦其已远,尚药石之可曹。收薄用于桑榆,制中山之松醪。救尔灰烬之中,免尔萤爝之劳。取通明于盘错,出肪泽于烹熬。与黍麦而皆熟,沸春声之嘈嘈。味甘馀之小苦,叹幽姿之独高。知甘酸之易坏,笑凉州之蒲萄。似玉池之生肥,非内府之蒸羔。酌以瘿藤之纹樽,荐以石蟹之霜螯。曾日饮之几何?觉天刑之可逃。投拄杖而起行,罢儿童之抑搔。望西山之咫尺,欲褰裳以游遨。跨超峰之奔鹿,接挂壁之飞猱。遂从此而入海,渺翻天之云涛。使夫嵇阮之伦,与八仙之群豪。或骑麟而翳凤,争榼挈而瓢操。颠倒白纶巾,淋漓宫锦袍。追东坡而不及,归餔啜其醨糟。漱松风于齿牙,犹足以赋远游而续离骚也。 始安定郡王以黄柑酿酒,名之曰“洞庭春色”。其犹子德麟得之以饷予,戏为作赋。后予为中山守,以松节酿酒,复为赋之。以其事同而文类,故录为一卷。绍圣元年闰四月廿一日,将适岭表,遇大雨,留襄邑书此。东坡居士记。

[北宋]苏轼 画记(附局部) 纸本 1080年 台北故宫博物院藏释文:余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形。至于山石竹木,水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之。常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,止于所失,而不能并其全,若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人或能曲尽其形,而至于其理,非(高人)逸才不能办。与可之于竹石枯木,真可谓得其理者矣。如是而生,如是而死,如是而挛拳瘠蹙,如是而条达遂茂,根茎节叶,牙角脉缕,千变万化,未始相袭,而各当其处,合于天造,厌于人意。盖达士之所遇也欤。昔岁尝画两丛竹于净因之方丈,其后出守陵阳而西也,余与之偕别长老道臻师,又画两竹梢一枯木于其东斋。臻方治四壁于法堂,而请与可,既许之矣,故余并为记之。遇必有明于理而深观之者,然后知余言之不妄。元丰三年端阳月八日,眉山苏轼于净因方丈书之。