教育戏剧促进大班幼儿同理心的实验研究

2022-09-16陈嘉欣郑有珠

陈嘉欣,郑有珠

(三明学院教育与音乐学院,福建三明 365004)

一、问题提出

“己所不欲,勿施于人”是孔子最为称道的道德观,也是中华民族的传统美德。党的十九大报告明确指出落实立德树人的根本任务,强调着重发展素质教育,不断推进教育公平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[1]。德育教育中的关键是厘清“利己”与“利他”的关系,“利他”是德育的核心理念[2]。然而在执行“利他”行为之前,通常需要先学会同情他人,因此,“利他”主义往往和同理心并存。按照罗杰斯的观点,同理心指的是能站在对方的立场,设身处地去体会当事人感觉的心理历程以及认同和了解他人对某件事或某个物体的感觉[3]。《3-6 岁儿童学习与发展指南》在社会领域目标中明确要求:5-6 岁幼儿应知道别人的想法有时和自己不一样,能倾听和接受别人的意见;会关注别人的情绪和需要,并给予力所能及的帮助,具有关心、尊重他人等良好品质,发展亲社会行为[4]28-36。Cassidy指出亲社会行为须经过心理理论和同理的复杂交互作用形成合力得以激发,其中作为关键动机力量的同理心不容忽视[5]。因此,为了更有效地发展亲社会行为,对于处于心理理论发展关键期的大班幼儿来说,同理心的培养是重中之重。

教育戏剧指教师在有计划与架构的教学策略指导下,运用戏剧与剧场的技巧,从事幼儿园教育的教学方法[6]5-6。例如,采用游戏、角色扮演、肢体动作等。已有研究表明通过开展模拟情景、角色扮演等方式能有效促进幼儿同理心的发展[7],作为戏剧化方法之一,角色游戏在教育戏剧中的运用较为广泛。不过戏剧活动并不纯粹以扮演故事脚本为主,该教学法的精髓在于通过创设适宜的情境,发挥问题对学习的导向作用,不局限于角色本身的固有属性,借由戏剧冲突营造强烈的张力感,衍生焦点问题,结合有效提问引导幼儿在即时情境中讨论角色人物形象以及对话,不断挖掘角色不为人知的部分,在师幼和幼幼讨论过程中共同探究出故事的真谛,给予幼儿更充分、更具有自主权的活动空间,让幼儿通过戏剧表演将角色的本质创造性地显现出来,同时,利用丰富的戏剧范式让幼儿体会故事人物的情感变化,获得对他人行为的正确认知,引发情绪体验,并自发产生同理行为,在知、情、意并重的教学中培养幼儿设身处地为他人着想的良好心理品质,进而更有效地促进人格的健全发展[8]27-30。本研究尝试采用教育戏剧进行实验干预,探讨戏剧活动是否能够有效促进大班幼儿同理心水平的发展,试图在幼儿园品德教育途径方面提供新的视角。

二、研究方法

(一)研究对象

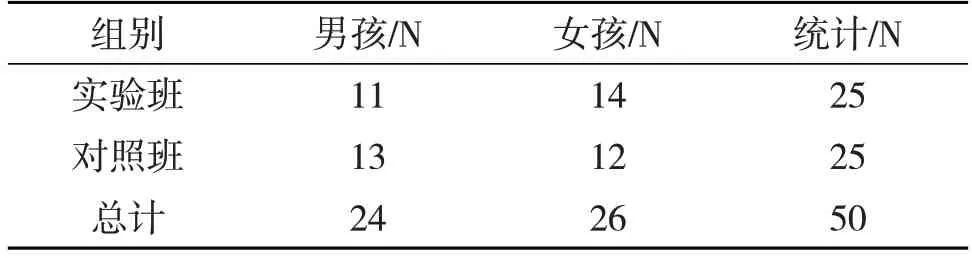

本研究以福建省三明市某公办幼儿园作为实验园,选取两个平行大班共计50人作为研究对象,随机将两个班分为实验班与对照班,其中对实验班幼儿开展每周3 次,每次40 分钟,为期12周的教育戏剧活动;对照班在同一时间进行常规教学活动,不做任何干预,研究对象分布情况详见表1。

表1 研究对象统计情况

(二)研究工具

采用胡金生修正版《儿童同情心教师评定问卷》,此问卷共计27 道题,包括同情体验、同情理解和同情行为三个维度,每个维度内又包含两种特质,依次为平行苦痛和应答担心、角色理解和情绪理解以及心理援助和物质援助[9],三个维度的信度系数分别为0.784,0.763,0.790,各值均大于0.7,说明该问卷所调查的内容具有一定的可信度。实验前,研究者对参与评定的教师进行系统培训,确保正确掌握问卷的评定标准。在此基础上,将问卷发放给实验班和对照班的教师,请教师结合幼儿一日生活中的表现进行评定,以此检验实验班和对照班幼儿在同理心发展水平上是否具有同质性。通过为期12 周的教育戏剧活动干预之后,进行后测,方法同前测一致,以此检验教育戏剧活动是否能够有效促进幼儿同理心的发展。评定时均采用Likert 5 点记分法,1 分代表“从不发生”,5 分代表“总是发生”。

(三)数据统计与分析

收集前测、后测的数据资料分别录入SPSS 22.0,并进行统计分析。

三、研究过程

(一)教育戏剧活动设计和实施

1.目标制定以及绘本选择

美国著名心理学家霍夫曼(Hoffman)指出同理心的要素包括认知性、情感性、动机性,他主张同理心的本质是认知与情感的统合,其成分由认知、情感和动机组成,即学会“辨识”他人情绪、感同身受与利他的动机以及行为的出现[10]。根据同理心成分以及前期随班观察幼儿身心发展的特点,本研究将实施过程划分为三个阶段,并制定相应的阶段目标。具体目标的制定与绘本的选择见表2。

表2 活动目标以及绘本名称

2.教育戏剧活动实施

本研究初步拟定将实验细分为三个阶段,每个阶段根据John O’Toole &Julie Dunn 提出的戏剧基本组成要素,包含初步阶段、经验阶段与反应阶段,由浅入深设计戏剧活动[11]21。

(1)初步阶段

初步阶段主要是通过建立戏剧情境,借由灵活多变的戏剧策略与技巧帮助幼儿理解角色特点[11]21。基于幼儿同理心的发展特点,该阶段主要任务是创设戏剧情境,聚集活动焦点,帮助幼儿觉知故事角色,透过角色特点识别多种情绪,学会表达自己对他人的感受。例如,在《我变成一只喷火龙》的戏剧活动中,教师设计“传递生气球”的暖身活动,引导幼儿围圈站立,假装手里有一个生气球,并说出一件令自己生气的事情,紧接着把球投给一位幼儿,幼儿再按照同样的方法把球传递出去,在投掷的过程中球不断“加热”,最终会变成一个火球。该戏剧游戏渗透与本次活动主题相关的“情绪”元素,唤起幼儿对生气情绪的感知,自然地过渡到主体环节中,起到承上启下的作用,为戏剧情境的创设奠定基础。暖身活动结束之后,教师利用图片,通过创设富有趣味的问题引出故事角色,引导幼儿观察图片上阿古力外貌,尝试透过角色的表情特征来引发幼儿思考面部表情与情绪之间的关系,从而进一步了解角色特征。随后利用“集体雕塑”的戏剧范式让幼儿展开想象,通过表情与肢体呈现古怪国居民在遇到愤怒的阿古力时的不同情绪状态,并运用“身体力行”的学习方式,让幼儿在游戏中透过角色学会正确表达自己内心对他人的感受。

(2)经验阶段

经验阶段可视为戏剧活动的主要环节,强调以“问题为中心”,激发学习者主动参与,解决问题[11]22。大班幼儿的语言和心理处于发展的关键阶段,他们的认知思维虽然仍是具体的,但已明显出现抽象逻辑思维的萌芽,对他人情绪、言语和行为的理解不再局限于表面,他们更倾向于在互相讨论、交流协商和情境扮演中对他人获得更多的关注与了解[12]114-115。该阶段主要任务是通过“集体角色”与“专家的外衣”等戏剧范式鼓励孩子结合故事情境感同身受,深入思考引发角色情绪的情境与原因,进一步发展对角色情绪的认知理解能力,并能够在教师的指引下在戏剧情境中做出同理行为。例如,在《南瓜汤》的戏剧活动中,教师将幼儿分成两组,一组幼儿入戏猫咪,另一组幼儿入戏松鼠,助教老师入戏鸭子,勺子置于拔河绳的中间,开展一场激烈的拔河比赛。为了把戏剧活动的气氛推向高潮,拔河过程中小鸭子(助教)故意输掉比赛,没有拿到勺子后一气之下离家出走,教师在此过程中不断地渲染担心小鸭子的氛围,“小鸭子为什么这么生气?你们觉得小鸭子现在心里在想什么?”,并结合戏剧冲突衍生出焦点问题,即“小鸭子和同伴们吵架了,我们应该怎么帮助它解决这件事呢?请森林委员会的专家们(幼儿扮演)想办法吧!”专家们(幼儿)都在不停议论着“小鸭子很伤心、很难过”“它肯定很想回来,很想它的朋友”“可能拔河对于小鸭子来说并非公平”“或许小鸭子就只是想帮帮忙而已”“我们应该去找它,问清楚它心里想的是什么”“先让它心情好了,再帮助它找回好朋友”......最终大家提议一同前往森林(幼儿园)各个角落寻找小鸭子,先安抚好它的情绪之后,再帮它解决问题。观点采择的焦点在于幼儿能站在他人的立场,或直接想像自己正处于对方內在的感受[13]403-435,不难发现,孩子们在讨论中所发表的“专家意见”正是观点采择能力的重要表现,只有当幼儿换个角度站在他人的处境中了解他人产生想法和感受的原因之后,才能更加客观地进行反省,重新思考问题,获取更多解决问题的办法,进而促进情绪理解能力的提高。

(3)反应阶段

反应阶段旨在让学习者在戏剧活动的反思与分享讨论中获得成长。该阶段主要任务是让幼儿能够主动察觉他人的感受,激发情绪体验,自发产生宽容他人的行为。班杜拉强调个体行为的学习与获得是外在环境和内在交互作用的结果。通常情况下将戏剧活动不断推向高潮的关键就在于张力感的营造和形成,强烈的张力感能够让参与者的头脑和身体保持在最佳状态,全神贯注地沉浸在戏剧情境中自由表达与思考,并做出恰当的行为反应。例如,在《巨人的春天》戏剧活动的最后环节,教师将一件老式夹克放在圈子中间,象征着巨人的离去,并告诉孩子们巨人已经永久地离开了,随后请孩子们依次上来对着夹克说出一句话,最后保持静默,让音乐继续流淌......活动中为了更好地营造戏剧的张力感,教师对幼儿的发言不做任何表态,并在意犹未尽的结尾处戛然而止,给予幼儿内化时间,让幼儿在即时情境里将感受加以抒发,不断增强同情体验,借由内在驱动力触发同理行为。

四、研究结果

(一)研究前实验班与对照班同理心水平的差异比较

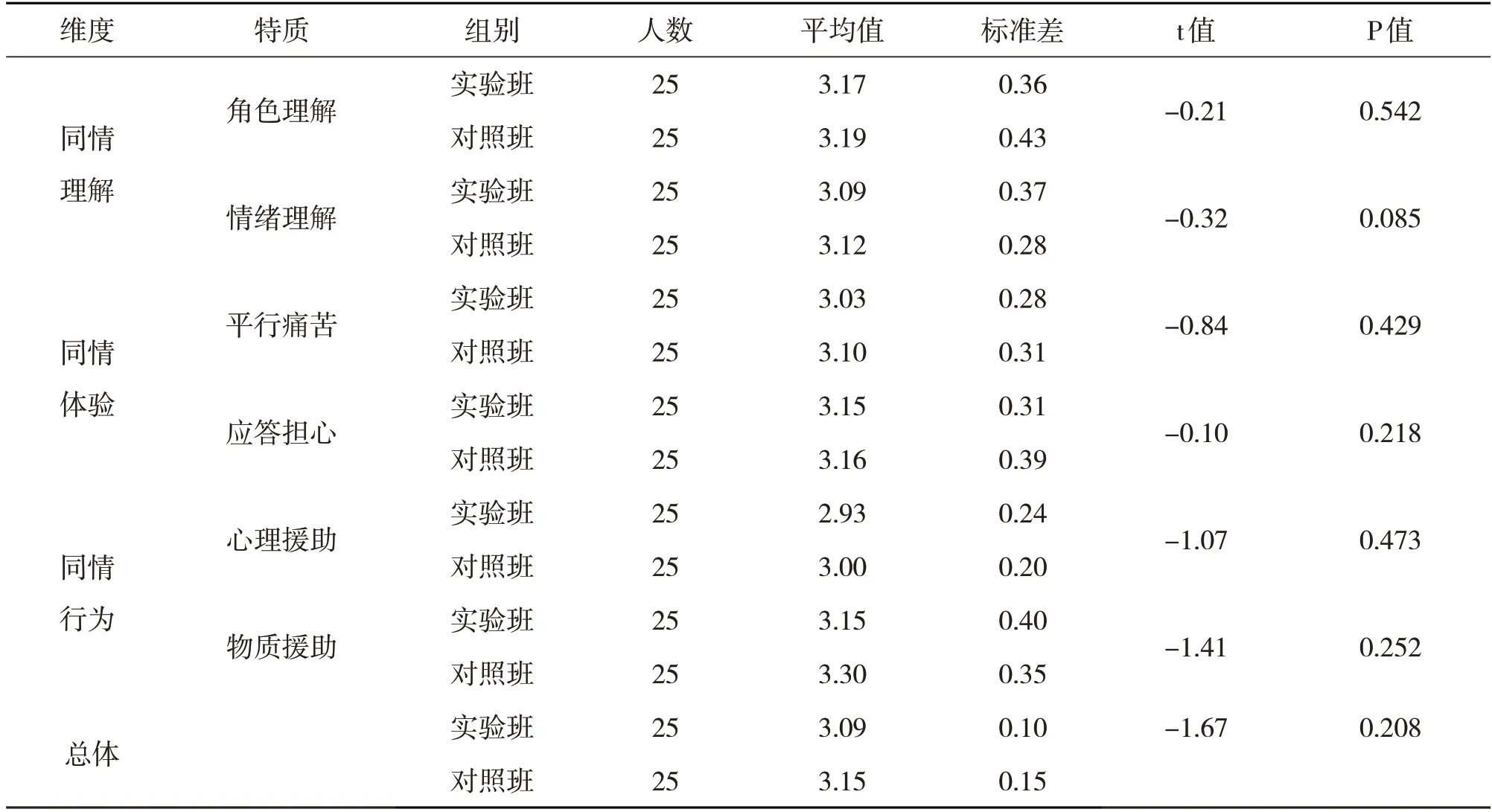

为了检验实验班和对照班幼儿在同理心发展水平上是否具有同质性,研究者在实验前采用独立样本t 检验比较两班样本同理心三个维度(六种特质)的差异,结果见表3。

表3 实验班与对照班同理心水平前测得分对比

表3 显示:前测数据中实验班与对照班幼儿的同理心水平在三个维度(六种特质)的得分上均无显著差异(P>0.05)。由此可得出,两个班样本在实验前具有同质性,因此,可以继续进行后期的实验研究。

(二)实验班幼儿同理心水平实验前后测比较

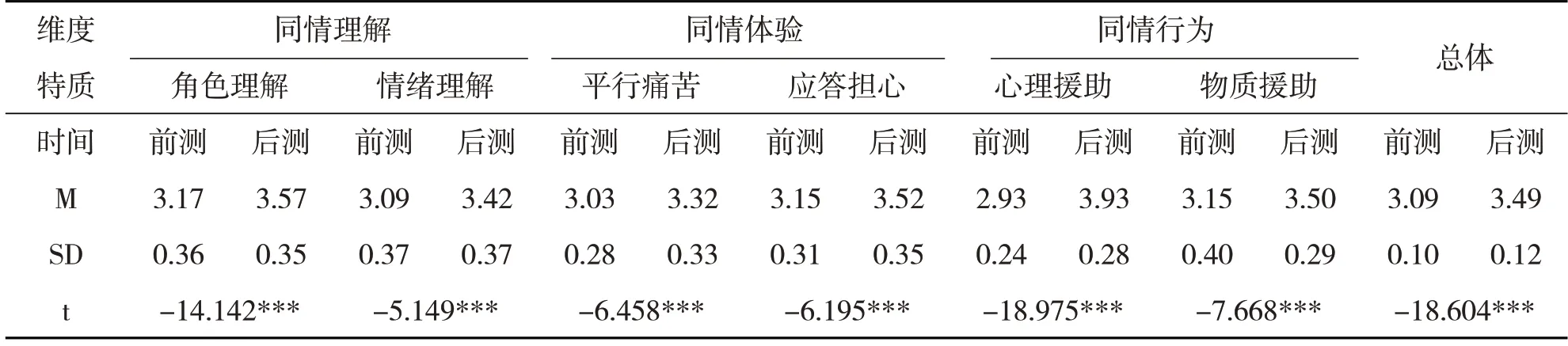

为了检验教育戏剧是否能够有效促进实验班幼儿同理心水平的发展,研究者在实验后采用配对样本t 检验比较实验前后实验班样本的同理心三个维度(六种特质)的差异,结果见表4。

表4 实验班幼儿同理心前后测得分差异(N=25)

由表4 可知实验班幼儿在角色理解、情绪理解、平行痛苦、应答担心、心理援助、物质援助以及总体的前后得分呈显著差异(P<0.001),说明实验班幼儿在开展教育戏剧教学实验后,同理心各特质以及整体水平均有明显的发展变化。

(三)研究后实验班与对照班同理心水平的差异比较

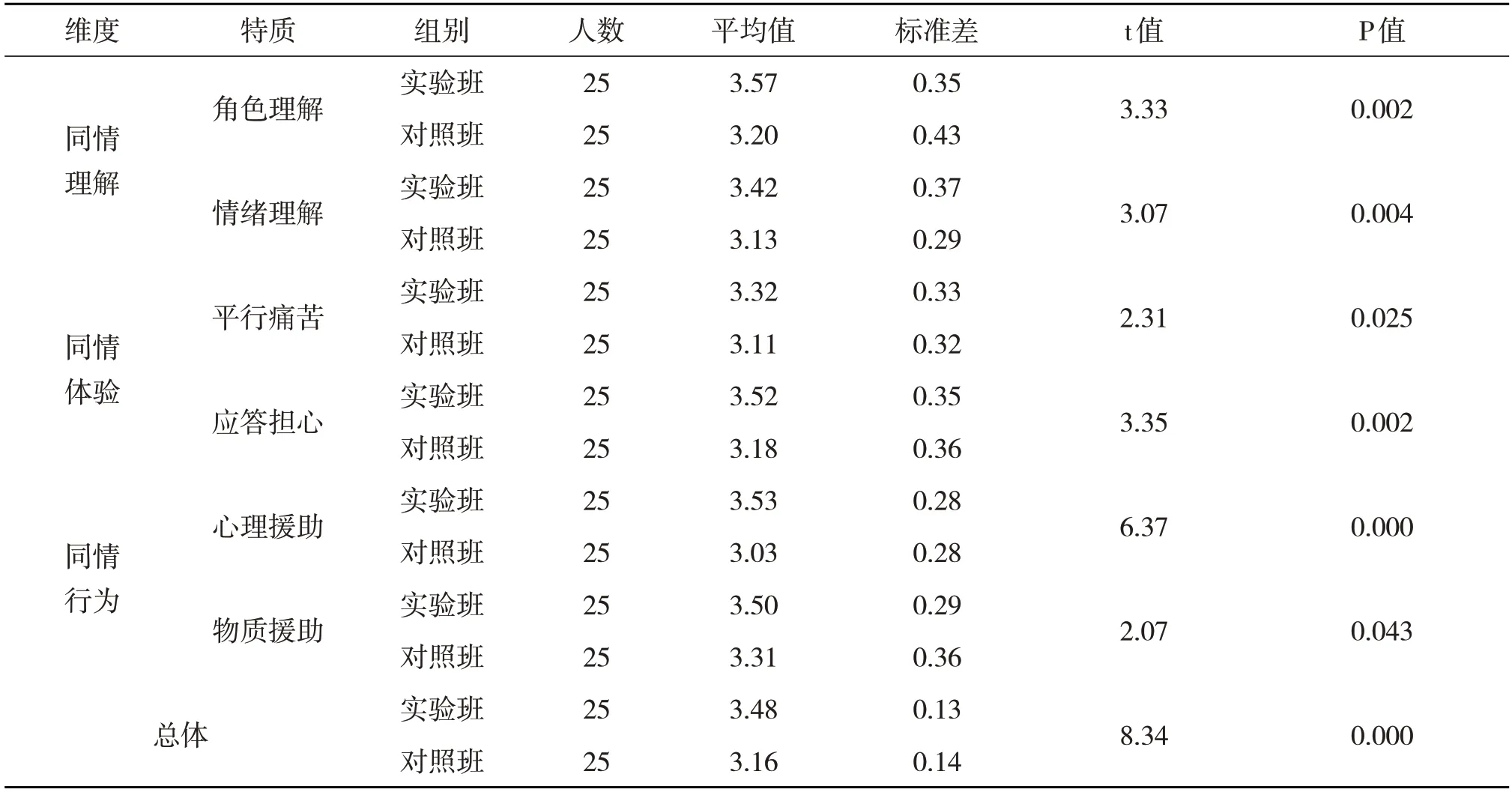

为了检验实验后实验班和对照班幼儿在同理心水平上是否具有差异,研究者在实验后采用独立样本t 检验比较两班样本的同理心三个维度(六种特质)的变化,结果见表5。

表5 实验班与对照班同理心水平后测得分对比

由表5 可知,后测数据中实验班与对照班幼儿的同理心水平在角色理解、情绪理解、平行苦痛、应答担心以及心理援助和物质援助六个特质的得分上均呈显著差异(P<0.05)。可见,通过教育戏剧能够有效提升幼儿的同理心发展水平。

为了排除与实验目的无关的变量干扰,更确切地分析教育戏剧方法对幼儿同理心发展的影响,研究者分别以同情理解(包含角色理解和情绪理解)、同情体验(包含平行苦痛和应答担心)、同情行为(包含心理援助和物质援助)作为因变量,进行协方差分析,结果见表6-8。

表6 教育戏剧对幼儿同情理解影响的协方差分析

由表6可知,以同情理解作为因变量,进行协方差分析,结果发现实验条件的主效应已达到显著性水平(F=71.840,P=0.000<0.001)。这表明排除前测成绩的影响,教育戏剧活动与普通教学活动对促进幼儿同情理解发展效果的差异非常显著。

由表7可知,以同情体验作为因变量,进行协方差分析,结果发现实验条件的主效应已达到显著性水平(F=67.916,P=0.000<0.001)。这表明排除前测成绩的影响,教育戏剧活动与普通教学活动对促进幼儿同情体验发展效果的差异非常显著。

表7 教育戏剧对幼儿同情体验影响的协方差分析

由表8可知,以同情行为作为因变量,进行协方差分析,结果发现实验条件的主效应已达到显著性水平(F=218.907,P=0.000<0.001)。这表明排除前测成绩的影响,教育戏剧活动与普通教学活动对促进幼儿同情行为发展效果的差异非常显著。

表8 教育戏剧对幼儿同情行为影响的协方差分析

五、讨论

实验研究结果表明三阶段实验干预促进了实验班幼儿同理心水平的显著提高。研究者认为教育戏剧活动对幼儿同理发展起到了有效促进作用,主要归结于其具有“假装”的特性,天然的戏剧元素使真实的情境无处不在,一丝一缕牵动着参与者的心,并往往反映现实社会生活的剧烈冲突和矛盾[14]38。它的虚构处境可以保证学习者安全地体验角色百态,任何学习者都可以在社会互动和交流中共同演绎一个角色、一个场景、解决一个问题,并在体验中不断引发其换位思考的理解和感同身受的体验,在想象中处理情绪、表达情绪,主动引发同情行为[14]。

教育戏剧究竟如何促进幼儿同理心各特质的有效发展?研究者进一步从同理心的三个维度进行具体分析。

(一)教育戏剧促进幼儿同情理解发展的作用机制

同情理解是指理解他人情感、态度或他人所处困境的思考和判断,它包含了角色理解和情绪理解两个特质[9]。已有学者提出通过开展角色扮演,能够有效促进幼儿同情理解的发展[15]。在实施戏剧活动过程中,随着戏剧冲突的逐步推进,通常会营造出一个“真实的世界”,引导幼儿在此情境中扮演剧中人物的角色了解其经历和遇到的问题,设身处地感受人物进退两难的困境,聆听内心的不同声音,不断增强角色理解能力[7]。此外,研究者认为教育戏剧能够有效促进幼儿情绪理解发展的机制在于戏剧活动中的有效提问和情境式的讨论方式。儿童“心理理论”研究者强调情绪认知是“心理理论”发展的重要方面,同情理解的发展也必然受儿童整体“心理理论”发展水平的制约,5岁左右儿童仍然是“复制式心理理论”,在这一时期的幼儿能够了解到不同人对同一事物会有自己独特的诠释,但却无法理解心理表征是可以被进一步解释说明的,他们只是被动地接收事件表面呈现的现象,往往很难正确推测他人痛苦难过的背后原因[16]。为了能够引导幼儿更好地关注认知对象内在所折射出的深层次的情绪表现动机,发展“解释性心理理论”,在戏剧活动中教师通常采用有效的提问方式,结合戏剧角色表达观点,不以教师身份仲裁、评价幼儿想法以及不做真理的讲述者[17],尊重幼儿对不同情境问题的反应,善于追踪幼儿的想法,引导幼儿学会结合面部表情和情境线索对人物的情绪情感做延续性的思考与讨论。

(二)教育戏剧促进幼儿同情体验发展的作用机制

同情体验是指能对他人的情境产生共鸣,并激发利他动机的情绪反应,Hoffman 认为在“自我中心的同情”阶段,同情心的体验成分开始出现指向性的不同,可以分为自我指向的个人悲伤和他人指向的移情担心,即平行苦痛和应答担心两种特质[18]459-470。大班幼儿的同情理解由于仍然带有明显的自我中心性,面对他人遭遇的痛苦时,他们倾向将发生的时间与自己过往的经历相联系,产生平行苦痛的体验。然而皮亚杰认知发展理论认为幼儿的自我主义体验较强,如未能得到及时引导,可能导致降低利他社会行为动机,抑制同情观念和行为的产生[19]109。因此,增强应答担心的体验,引导幼儿对他人的不幸或是困境产生恻隐之心或者共鸣是尤为重要的。本实验中教育戏剧扭转了将知识一味地灌输给幼儿的填鸭式教育观,不局限于知识本身,给予参与者直接体验和碰触思维、内心和灵魂的时刻[20],是一种直觉体验、身临其境的学习模式[21]489-501。例如,活动中通过采用“坐针毡”的范式就能够很好地让幼儿透过角色的身份和其他人进行讨论,在不断交流对话过程中以第一人称视角体验与角色一致的感情,并在体验剧中角色时不断引发其换位思考的移情机制和感同身受的同情体验。此外,Eisenberg 强调同情体验往往和助人行为相关联,但随着忧伤线索强度和突出性持续增加反而适得其反,出现“过度唤醒”的倾向,也就是说,当个体长期处于该状态则易产生“同情疲劳”,导致助人行为发生的频率大幅度降低[22]。然而,教育戏剧则颠覆传统道德课程一味说教式的教学风格,在活动中借由不同的戏剧张力吸引幼儿投入到情境中更深层次地换位感受和理解故事角色的处境和地位,并在必要时刻对活动采取适当的“留白”,不做任何表态而是留下悬念,把活动主权移交给幼儿,帮助他们将这种基于同情的联想不断内化于心。

(三)教育戏剧促进幼儿同情行为发展的作用机制

同情行为是指以利他为目的的、对他人境遇的行为反应,其包含了物质援助和心理援助两个特质[9]。已往研究表明利他行为是建立在个体能够正确感受他人的情绪情感状态与认知其背后原因的基础之上发生的[22]。也就是说,在将利他动机转化为具体的实践行为之前,幼儿需通过倾听他人的想法,置身于他人所处的情境状态下,并产生情感回应等高级心理机能。社会文化历史理论认为人类所有的高级心理机能都是外部活动内化的产物,即人类的高级心理机能是在与他人的交往活动中不断发展的[23]。显然,对幼儿而言,与同伴、教师的交流讨论对其高级心理机能的内化有着重要的影响。而教育戏剧所包含的多重元素,肢体、声音、言语、对话、情绪等都渗透在师幼、同伴的互动过程中。例如,在戏剧活动中幼儿所获得的言语经验绝非是熟背所谓的舞台台词,而是在创设出来的戏剧情境中即兴创作角色之间的对话,随情节变动、角色关系和特定场合运用特定的语音语调和情绪状态表达对话,从最初简单的“开心”“不开心”“不舒服”“难受”等词汇到“大家都很嫉妒它”“小兔子感觉很尴尬,脸像火山一样热”“巨人心里很悲伤,就像被冰块冻住一样,很冷,我想过去和他说一句悄悄话”。可以发现在戏剧活动中通过语言、意象以及各种象征意义对情绪进行更加细节的描述,能够有效地丰富幼儿的情绪语言词汇,进而与他人更好地交流自己的所思所想,贴切地表达自己的情绪感受,不仅以关注他人物质需求的捐献、分享等肢体行为逐渐增多,同时,不断增加倾听、安慰、体贴、劝告等关注他人心理需求的心理援助行为,使得同理行为得到了“质”的提升,这也支持了Bretherton 等人对儿童情绪性单词习得与社会性行为呈正相关的研究结论,即情绪概念语言的丰富能够让个体学会更好地预测自己的情绪反应,理解他人的情绪反应,并对他人给予移情和同情行为[13]253。可以说,教育戏剧在促进幼儿语言能力的发展的同时,为其在心理体验方面与他人达成共识提供了坚实的词汇基础,学会更完整地将内心的感受传达给他人,从而自发心理援助的同情行为。