医院与城市共生

——都市型医院设计策略研究

2022-09-16邢立华聂书琪

邢立华 聂书琪

受制于医学科学与医疗制度,医院建筑作为治疗疾病的空间载体相对复杂,相关研究更多聚焦于内向化的功能与效率,对医院与城市的关系讨论较少。医院建筑能在多大程度上介入并参与城市公共生活,尤其当医院与城市这两个复杂系统的边界互相侵入、发生重叠时,这一交叠的“模糊地带”是否存在新的空间可能性?本文试图从高密度都市语境出发,站在建筑学的视角,通过实践探索探讨医院与城市之间公共性的含义。

1 医院建筑的城市公共性

作为城市中特殊的公共建筑类型,医院建筑与城市的关系最初并不紧密。工业革命以来伴随科学进步与人文复兴,医院建筑经历了从远离城市、回归城市再到融入城市的变迁历程。医院与城市之间公共性的演变史同时伴随着疾病、身体和医学的空间化进程,而这一过程的核心则是对“人”,尤其是“身体”认知的改变,使得医院从规约走向服务,从治疗走向疗愈,从封闭走向开放。

1772年12月,历史悠久的巴黎主宫医院(Hôtel-Dieu)发生了一场大火,由于其采用传统走廊式布局,据当时的数据统计,平均每四个半病人中就有一个人在住院治疗过程中死亡。医院的重建引发了学术讨论:当时,医学界普遍认为瘴气是疾病传染的主要原因,保持空气清洁成为医院设计的重要因素。新方案将医院设计成通风的机器,并普遍采用阁式医院(Pavilion Hospital)建筑布局。这种水平延展的纪念碑式建筑群像与世隔绝的“医疗堡垒”——类似鱼骨状的中轴对称形式组织动线,宽大的庭院间隔模块化的护理单元(图1)。按照南丁格尔(Florence Nightingale)在《医院札记》()中对阁式医院卫生条件的详细论述,阁式医院更接近于自然环境过滤器。当时医院主要容纳社会底层人群或者战争伤员,是“通过一种温和而具有控制力的手段,对人的行为进行规约从而达到改造和教化”的救济场所。因此,改革派呼吁医院作为“不好的元素”应该远离城市。

1 英国皇家赫伯特医院(The Royal Herbert Hospital),1866

19世纪下半叶,伴随细菌学(Bacteriology)领域的发现,人们意识到降低医院内部感染率的核心是切断细菌传播途径,因此不再必要将医院设计成分散式的通风机器。X光机的发明让医院成为容纳最前沿技术机器的建筑载体,昂贵医疗设备的集中布局便于更多的医生使用,医技部的诞生带来了一场变革。医院进入新的形式探索期,现代主义运动加速了医院建筑的演化,功能划分更专业、布局模式更紧凑的国际式风格医院开始大量涌现。服从医学和技术的需要,医院真正成为科学主导的建筑类型,其技术产物的特征更像是巨大的“治疗机器”(图2)。与此同时,医院不再是救济穷人的场所,而是由医生和城市精英主导服务于平民,开始成为城市中不可或缺的功能组成部分。

2 法国巴黎博容医院(Hôpital Beaujon),1935

第二次世界大战以后,西方的经济复苏带动了城市快速发展。由于工业化建造技术的进步,医院可以被设计成跟随医疗功能的变化而调整的更加灵活的框架,并很好地嵌入城市网格结构中。柯布西耶的威尼斯医院方案(Venice Hospital Project,1964)(图3)颇具代表性,风车形的平面单元确保医院可以根据功能变化有机生长,在对威尼斯城市肌理进行充分研究后,他将医院视作威尼斯城市氛围的延伸。20世纪70年代,由于消费者权益运动等事件,社会观念变革扩散到医疗领域,人们开始反思效率至上的“治病工厂”式医院建筑。英国玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher)政府于1979年出台“患者优先”文件(Patients First Paper),将传统的医患关系修正为“服务者—消费者”,以“患者为中心”的医疗保健原则得到前所未有的明确界定,这一理念对医院建筑的空间演化产生重要影响。为满足消费者需求,医疗街开始出现商店、咖啡厅、餐厅等商业服务机构(图4,5)。病患的地位从“边缘”走向“舞台中心”,医院与城市之间的围墙逐步被消解,医院建筑的城市公共性开始体现。

3 勒·柯布西耶的威尼斯医院方案模型(Venice Hospital Project),1964

1984年,德克萨斯A&M大学建筑学院罗杰·乌尔里奇(Roger Ulrich)教授在《科学》杂志上提出“循证设计”理论,其核心是通过科学研究证据对设计问题做出正确的决策。“环境”对患者的疗愈作用首次通过严谨的科学证明被纳入医院的相关研究。21世纪以来,“循证设计”提出“营造健康疗愈环境及鼓励社会支持与交往”,这一理论逐步从医疗建筑推广到更大的建筑范畴。“健康环境”将焦点回归到人本身,并延展到更广泛的城市社会环境。医院建筑的公共性以一种更积极的姿态参与城市健康环境的营造,有些医院建立疾病预防观念,部分设施甚至开始服务于城市社区,参与城市日常生活。医院建筑与城市空间开始共享融合(图6)。

6 西班牙胡安·卡洛斯国王医院(Rey Juan Carlos Hospital,Spain),2012

医院作为公共建筑已然成为城市公共生活的重要组成部分,然而矛盾的是医院的公共性与开放性(医院外表以及内部的大厅和街道)只是为了掩盖医院的功能,这反而强调了自现代主义以来医院作为“治疗机器”的本质并未得到根本改变。在全球化进程中,大多数公共建筑比较容易藉由消费主义的蔓延介入城市公共生活,成为城市公共事件的舞台。而医院作为治疗疾病的空间载体,与城市之间的关系如同生物机体内的异物,这种天然的异化并不能完全被消除,并且深深植根于社会。每当传染病袭击城市的时候,医院因为容纳相当数量的病患而与社会隔离,强化了医院本身的异质感。正如苏珊·桑塔格(Susan Sontag)指出“疾病被污名化”(Stigmatization)所带来的社会隔离远远超过疾病本身的生理伤害”。医学社会学主流理论框架对疾病和社会之间关系的解释为:患病是越轨(Deviance)的一种类型,医学是一种对越轨行为进行控制的制度。这种控制具体体现在,病患住院治疗的经历是剥夺原有社会身份所携带的“面具”,通过褫夺(Stripping)、资源控制(Control of Resources)、限制活动(Restriction of Mobility)三种手段完成非人格化的过程。福柯(Michel Foucault)也曾指出,“规训”是一种权力类型,医院是把规训(Discipline)作为达到某种特殊目的的基本手段的机构之一。某种程度上,这种权力关系的本质是医院与城市之间产生异化的根源。这种异化将医院内在的社会隔离性映射到物理空间上,外在表现为医院建筑与日常城市空间的疏离性。

这种权力关系深刻制约着医院建筑空间的演化,导致医院与城市之间的公共性与疏离性的矛盾特征具有共存的客观性:疏离性通过制度化的诊疗规程将患者剥离于日常生活经验之外;而公共性逐步介入医院建筑的演变史,本质上是在抵抗医院建筑异化的权力空间,弱化病患非人格化的过程。

2 都市型医院的城市语境

不同于欧美城市,中国的一线城市及部分发达的省会城市核心区普遍呈现出高密度的城市特征。土地资源的稀缺与持续集聚的人口直接导致高密度的城市人居环境,深圳作为珠三角都市带(Pearl River Delta Megalopolis)及粤港澳大湾区(Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area)的主要城市就是典型代表,其核心区域土地价值攀升,城市网格越来越密集,与其他区域形成极高的密度差异,都市型医院恰恰在这种城市语境下诞生。所谓都市型医院(Megalopolis Hospital)指的是在发达城市中密度更高、更发达的核心区域建造的医院。由于窘迫的物理边界,建设条件具有纵深小、密度高、边界杂、交通繁四个主要特征,这将医院原本复杂的矛盾推到极限的临界状态。

都市型医院的设计面临着巨大挑战。从医院与城市的空间关系来看,需要建立医院的公共性与疏离性的平衡——前者融入城市,强调友好;后者控制院感,关注安全。在城市的正常用地条件下设计医院,有足够的冗余空间消化两者之间的矛盾,医院往往与城市保持距离,确保安全的物理交换(人流、车流、物流、能源)。然而一旦将视角切换至高密度的城市化语境,在紧缩的城市网格中置入医院,当两个复杂系统的边界互相侵入重叠,就会加剧城市公共事件与医院功能事件的冲突,医院与城市的异化也会加剧城市的割裂状态。

4-5 阿姆斯特丹公共医学中心(Academisch Medisch Centrum)鸟瞰,1981 阿姆斯特丹公共医学中心(Academisch Medisch Centrum)室内,1981

高密度都市语境恰恰给予我们一个全新视角,来重新思考医院与城市之间公共性的多重维度。在城市高强度的组织活力与中国医院特有的高密集流量碰撞的“中间地带”,存在哪些空间操作的可能性,通过定义医院与城市的边界、空间、结构、流通的交互状态,探索其公共性与疏离性的平衡关系。这需要拉远视角,将城市与医院视为一个连续变化的整体,通过探寻具有复合交融空间特征的组织框架,将整体的复杂性与矛盾性推进到更深的空间维度,建立更符合高密度现代城市空间特征的都市型医院。

3 与城市共生的都市型医院

本文以深圳高密度核心区为切片,结合团队近年在深圳的医院建筑实践与研究,探讨都市型医院与城市共生的设计策略。从微观和中观的尺度上,通过“共享、渗透、网络、枢纽”(图7)的空间操作策略,重新建立医院与城市的共生关系。

7 四种空间操作

3.1 共享(Sharing):叠合时空

传统医院采用层级化(Stratified)的设计方法组织外部复杂的医疗流线,这种设计策略导致城市与医院形成清晰的空间边界。在物理空间非常局促的都市型医院语境下,这种差异性打破了医院与城市之间的空间平衡,需要研究两个复杂系统的交互关联,弱化外部空间的差异性,将其视为一种整体的变化,这被曼纽埃尔·德兰达(Manuel DeLanda)称为“渐进式分化”(Progressive Differentiation)。

在满足医院高效运行的前提下,如何激活城市公共空间活力是都市型医院的设计难点。深圳市罗湖区妇幼保健院改扩建就是一个典型案例。项目位于罗湖老城区一个狭小街区单元内,需要将保健院从300床改扩建到700床规模。设计利用新楼和老楼之间的“缝隙”发挥对公共空间的想象,立体“T形”公共系统成为城市与医院的连接纽带。垂直方向上,色彩斑驳、层层后退的方盒子在形态上类似于魔方,方块堆叠带来的跌落感强化主入口的空间暗示;块状跌落的态势在水平方向上延展为“漂浮的构筑物”,散落在具有阶梯高差的院前广场与城市街道上(图8)。罗湖区政府计划在围岭公园至东湖公园之间145ha的范围内建造一条连续的空中城市慢行步道,项目恰好位于其中一个公共空间节点,以此为契机,8m高慢行广场的介入增加了公共空间的层次。项目在垂直与水平空间维度上将城市街道与医院广场有机整合,形成一个彼此连续的整体(图9)。从时间维度发掘城市公共空间的可能性,是团队的另一个切入点。结合医院8h/24h〔门诊(医技)/住院〕的运营模式,在紧张用地中实现白天“医院门诊广场”与夜晚“城市公共广场”两种状态的切换。白天,伞状构筑物创造出斑驳的阴凉,人们经由阶梯式的入口广场进入或离开医院;夜晚,伞状构筑物的灯光亮起,人们经由城市空中天桥或街道漫游至此,驻足感受材料、光影、空间共同带来的丰富视觉体验(图10)。时间与空间的互补性在项目中被充分放大,“共享”的概念从空间维度拓展到时间维度,这恰恰契合高密度现代城市的空间特征。新的公共空间载体使医院外部空间不再仅仅服务于医疗功能,而是有可能成为一系列具有差异性活动事件的空间框架。

8 深圳市罗湖区妇幼保健院模型

9 深圳市罗湖区妇幼保健院总平面图

10 深圳市罗湖区妇幼保健院公共街区

3.2 渗透(Penetration):织补互融

马修·卡莫纳(Matthew Carmona)指出,人通过交通、道路所界定的空间细胞理解城市,而不是通过城市地块之间的空间联系。一个重要的目的就是建立这些相互分离、割裂的“空间孤岛”之间的联系。在高密度城市语境中,城市公共性的渗透介入是消解医院“空间孤岛”的有效策略。

在局促的都市语境中,医院边界往往意味着空间区隔。龙华区妇幼保健院具有都市与自然两种属性——基地南侧面向高密度的城市环境,北侧背靠公园和茜坑水库。基地周边的住宅区已然隔断城市与山体公园的生态联系,重构都市与自然的公共关系成为前期设计研究的重要线索。由于深圳医疗用地匮乏,政府不得不将妇幼保健院和公共卫生中心放到一起统筹设计,按照院感要求两者至少要间隔20m,这种设计挑战为城市公共性的介入提供了可能。妇幼保健院和公共卫生中心分别以一大一小两片叶子的形状落于场地上,中间50m宽的绿带是景观与交通的复合载体,具有双向渗透功能:地面是自然向都市生态延伸的公园;地下是城市向医院交通过渡的接驳岛。为了使绿带地面之下的落客接驳区获得尽可能多的自然采光,“光墙”与“光井”成为公园设计的重要装置元素。这些装置高度遵循儿童的身体尺度与行为,攀爬、滑行、探寻、躲藏……儿童与自然、儿童与伙伴的种种互动都可以在此发生(图11,12)。中央绿带以一种“人工的自然”的渗透方式模糊了医院与城市之间的物理隔阂,使医院重新成为公共城市空间的一部分。

11 深圳市龙华区妇幼保健院模型

3.3 网络(Network):内外同构

规模巨大的医院宛如一个微缩城市,其规模效应促使治疗空间与消费空间融合为一种内生的动力,一定程度上满足其自足运作的社会属性。现代主义建筑强调的“流动空间”,试图消除内与外的差别,在城市与建筑之间创造连续的空间漫游体验,医院建筑是否有可能建立与城市深度融合的空间结构,实现这种乌托邦式的连续场景?

12 深圳市龙华区妇幼保健院中央绿带

内化的城市性(Urbanity)不再关注医院建筑的外在表现,而是聚焦于空间的内在本质。香港大学深圳医院项目(简称“港大医院”)用“医疗街区”(Medical Block)的概念进行了一次探索式的空间实验。港大医院总体床位规模3 000床,项目分两期建设,于2007年、2019年举行了两次国际竞赛,本原团队先后赢得这两次竞赛。2007年设计的一期部分共设2 000床,已经投入使用,规划要求医院主入口只能设置在西侧道路,一期设计构思具有明晰的功能主义特征,主次街的组织方式及模块化的功能布局使医院的空间结构简洁而清晰。中央28m宽的医疗主街两侧布置门诊和医技空间,通过与主街垂直的两条次街连接起住院区和后勤区。项目因避让候鸟飞行路线而限高30m,导致一期建筑铺展开来的体量几乎占满街区(图13)。不同于传统医院中心化的组织特征,这种均质化的空间结构诱发了医院与城市空间网络潜在的共振。通过研究一期投入运营以来的使用后评估数据发现,实际的人流组织模式与原有规划意图存在巨大差异,接近50%的人流从北侧次街(白石路)进出医院。这种结果并不符合建筑师的初衷,具有城市性的空间原型引发了公众的自组织行为。

13 香港大学深圳医院一期

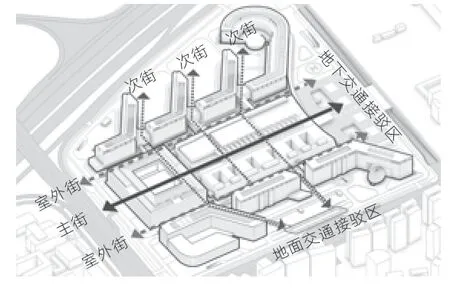

2019年港大医院计划扩建1 000床,设计在延续原有网络化的逻辑基础上将具有城市街区特征的空间结构“内化”进医院,即主街继续延展医疗资源,为次街赋予并强化商业属性。在都市语境下,港大医院内部的城市性特质与外部的城市公共空间形成良好的互馈:网络化的医疗街区满足超大规模医院多中心的功能诉求;多节点的街道与城市形成若干“接口”,实现医院与城市高效率的物理交换。患者、医护、访客穿梭其间,仪式化的治疗场景与世俗化的生活场景横纵交织,共同构成微缩城市的生动图景(图14,15)。内外同构的设计策略使都市生活场景在医院里被充分诠释,更加贴近城市日常生活,真正打破医院与城市之间无形的围墙,医院不仅是治疗(Cure)身体的空间,更是以日常的方式疗愈(Heal)心灵的场所。

14 香港大学深圳医院模型

3.4 枢纽(Hub):流通复合

阿尔多·罗西(Aldo Rossi)认为城市整体上可以简单分为三种功能:住房、固定活动和流通。其中,“流通”是城市活力的关键因素。都市核心区具备复合开发的潜能,对于大规模的都市型医院来说,大量物理要素的流通交换给城市带来巨大的负荷;反之,医院的流通交换组织策略是否可能帮助城市提升空间能效?

在都市核心区,以医疗建筑为主导的城市交通开发模式具有巨大的复合潜能。华中科技大学协和深圳医院(简称“南山医院”)改扩建项目直接诠释了医院交通系统的复杂性(图16)。项目要求在极为紧张的用地条件下建设60万m的超大规模医院,拥挤的都市难以消化这个巨无霸。唯一有利的条件是地铁1号线和地铁12号线在此交汇,未来潜在的人流量将带来巨大的商业价值。经过交通测算,通过公共交通(地铁、网约车、公交车)到达与离开医院的人流量预计将超过60%。方案探索了一种将基础设施、消费空间及建筑出入口复合化的设计策略,创造性地将地铁站厅、出租车落客接驳、下穿市政路、医院门诊入口大厅、商业服务配套集成设计。新的城市客厅比起传统医院入口门厅具有多重的解读意义:它是医院与城市交通便捷的转换节点,同时服务于病患与市民;主入口巨大的雨棚在形式上脱离于医院主体建筑,在城市与医院之间创造出“过渡空间”;下沉庭院作为空间暗示,为广场上的步行者创造一种向地下商业空间探寻的指引感;门诊大厅的落地玻璃仿佛橱窗一般将医院内部人流的动态变化展露给城市街道,驻足于入口广场,很难辨别这里是医院抑或是商场。依托于复合化交通枢纽带来的巨大人流量,医院与城市之间的公共属性被激活放大,这里不再是一个让人到达之后想要快速离开的地方,而是一个愿意在此惬意等候或停留的目的地(图17,18)。南山医院的主入口作为枢纽节点,显然承担了激发城市活力的功能。诚然,这种复合空间的生成部分得益于消费主义的经济逻辑,而建筑师的操作进一步助推了物理空间的生产。

15 香港大学深圳医院“医疗街区”概念图

16 华中科技大学协和深圳医院交通枢纽节点剖切图

17 华中科技大学协和深圳医院“城市客厅”

4 面向未来开放的医院

现代医学通过将疾病系谱化和分类定义了人类的身体,从而获得对身体的支配权。医学化(Medicalization)的进程,无疑是推动医院建筑空间演变的重要因素。医学社会学家彼得·康拉德(Peter Conrad)指出,“生物技术(制药产业、基因技术)、消费主义、管理性医疗驱动着21 世纪医学化的进程”。世界越来越趋向于技术数字化,医院的权力空间正逐步从实体转向虚拟。我们已经看到这样的端倪:远程医疗的兴起超越了物理空间的藩篱;人工智能通过深度学习做出精准的医学诊断,传统的医患伦理根基也许会被撼动;电影《普罗米修斯》(Prometheus,2012)中出现的智能无人治疗舱预示着医院作为伦理关系空间化的实体可能会被消解重构。与现实世界映射交互的虚拟世界正在颠覆传统的医疗系统,医院的范式正在发生转变,医院建筑的内涵和外延也将被重新定义。可以预见的是,在这场巨大的变革过程中,病患会拥有更加平等的权利,新的医患关系将会使未来医院更加世俗化。医院建筑的公共性将带来极大的潜力,使得医院本身深度融入城市公共生活,以一种开放的姿态与城市共生。

18 华中科技大学协和深圳医院鸟瞰

①《医院札记》(Notes on Hospital)记录了南丁格尔(Florence Nightingale)关于医院改革的诸多想法,基于多年的护理工作经验以及详实的统计数据,南丁格尔强调了卫生对医院设计的重要性,包括新鲜的空气、干净的水源、充足的光线等。她所提倡的阁式医院(Pavilion Hospital),是19 世纪大多数医院的原型。

②历史学家罗宾x 米德尔顿(Robin Middleton)在《疾病、疯狂、犯罪作为形式基础》(Sickness,Madness and Crime as the Grounds of Form)中,指出18、19 世纪欧洲的医院、疯人院和监狱的设计具有共同特点,都是通过一种“温和而具有控制力的手段”,对人的行为进行规约,从而达到改造和教化的目的,医院在当时是社会隔离的象征。

③1979年出台的“患者优先:关于英格兰和威尔士国家卫生服务结构和管理的咨询文件”(Patients first : consultative paper on the structure and management of the National Health Service in England and Wales)是撒切尔政府(1979—1990)的卫生政策之一,标志着过去技术官僚式的卫生服务被商业和市场取代。亚历克斯x 莫尔德(Alex Mold)认为“患者—消费者”这一身份的转变并不是保守党政府促成的,而是患者、国家、医疗行业和社会之间互动的产物。

④“循证设计”(Evidence—based Design)源自于循证医学,1984 年德克萨斯A&M大学建筑学院罗杰·乌尔里奇(Roger Ulrich)教授首次提出“循证设计”理论,并在《科学》(Science)杂志上发表《窗外景观可影响病人的术后恢复》,文章描述了对同一走廊两侧病房内的患者为期10年的随机对照试验,结果证明一侧的自然景观比另一侧病房窗外的砖墙景观更有利于患者术后的恢复,减少了患者的住院时间及所需止痛药的强度和剂量。2004 年,柯克x 汉密尔顿(Kirk Hamilton)在美国建筑师协会医疗分会上发表文章,对循证设计给出了清晰的定义,并于2009 年出版《各建筑类型中循证设计的应用》(Evidence—based Design for Multiple Building Types),循证设计从医疗建筑被推广到教育、办公和商业等多种建筑类型。

⑤医学社会学家罗德尼x 科(Rodney M.Coe)认为医院通过褫夺(Stripping)、控制资源(Control of Resources)、限制活动(Restriction of Mobility)三种基本机制让患者脱离于日常生活。住院患者换上的病号服像是一件制服,被贴上了“病人”的标签;患者的个人物品使用受到工作人员的控制,其个人医疗信息也被医生掌握;患者在医院里的活动区域受到限制,其活动路径通常也受到护士长的监督。

⑥“渐进式分化”(Progressive Differentiation)由曼纽埃尔x 德兰达在《密集科学与虚拟哲学》(Intensive Science and Virtual Philosophy)中给出定义,许多形态生成过程像发育中的生物体一样,具有空间细节逐渐展开的特点。差异不再是个体单元的本质特征,而是一种集体的变化,即所谓的多重性。多重性具有难以辨认的区域,它们相互融合交织在一起,形成一个连续变化的整体。

⑦“医学化”(Medicalization)的研究于20世纪70年代在美国社会学界兴起,指的是非医学问题被界定成医学意义上的疾病(Illness)或者障碍(Disorder)并对其加以治疗的过程。社会学者欧文·佐拉(Irving Zola)、彼得x 康拉德(Peter Conrad)等人认为医学化是一种社会控制形式,通过医疗权威渗透到日常生活领域。近50年来,随着科学技术对人类身体的不断介入及健康主义(Healthism)的泛滥,可以预见21世纪全球医学化的进程将会进一步加剧。

1 来源于https://wellcomecollection.org/

2 来源于https://hopital—beaujon.aphp.fr/

3 来源于http://www.fondationlecorbusier.fr/

4,5 来源于 https://www.amc.nl/web/home.htm

6 来源于https://ducciomalagamba.com/

7-18 本原医疗建筑设计研究院提供