冀东山区浅部地温场分布特征及控制因素

2022-09-15赵鑫鑫程立群王陶然任改娟徐一鸣郝文辉

赵鑫鑫,程立群,2,王陶然,任改娟,徐一鸣,2,郝文辉

(1.河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队,河北 秦皇岛 0660002.河北宝地建设工程有限公司,河北 秦皇岛 066000)

0 引言

地球内部所蕴藏的丰富热能在温度差的驱动下主要通过地层或断层等介质向地表流动、散失,形成了地球的热场,简称地温场(赵东和王海亮,2019),它与地球的电场、重力场、磁场一样,都是地球的物理场之一。地温场调查作为一种成本小、风险低、成果可利用度高的勘查手段,是地热勘查过程中非常重要的一个环节,也因此受到越来越多国内外学者的重视。二十世纪六十年代Mundry(1966)、Franz et al.(1966)等人用物理模拟和数学模拟的方法研究不同构造条件下地温场的特点。八十年代初,陈墨香等(1982)、熊亮萍和高维安(1982)率先在我国华北地区开展了地温场方面的研究,作为圈定和预测华北平原地热异常区以及分析地下热水分布规律的基础;费栋宇和高锐(1985)通过收集某些煤田、油气田和部份省市的地温资料,经综合、简化、平均,编制了“中国及东部邻区地温场信息略图”,并将中国及邻海的地温场初步分成西藏地热区、华北地热区、川滇地热区等八个地热异常区(带)。此后,国内学者先后在北京、新疆、陕西、河南等地开展过地温场分布特征及其影响因素方面的研究(卫万顺等,2010;李宗星等,2016;李腾超等,2020;任战利等,2020),取得了一些成果。这些研究多是针对于平原区、盆地,而针对山区基岩出露区地温场研究的却鲜有报道。

本文在系统收集、整理河北省秦皇岛市青龙满族自治县西部山区地质资料的基础上,通过对区内实测的19个地热井、98个机民井连续地温测量数据的研究,第一次得到了该区恒温带温度和深度数据,总结了地温场水平、垂直分布特征,分析了地层岩性、地质构造、水文地质条件等因素对0~100 m浅部地温场产生的影响,为查明该区地热资源分布规律、形成机理、潜力评价,指导地热资源勘查及开发利用均具有较高的实用价值和理论指导意义。

1 地热地质概况

研究区位于河北省秦皇岛市青龙满族自治县西部一带。大地构造位置处于中朝准地台—燕山台褶带—马兰峪复式背斜内的遵化穹褶束北部,由近EW向青龙—大屯断裂系统、NNE向青龙河断裂和NW向冷口断裂组成的三角形区域内。这三组断裂均具有规模大、切割深、多期活动性的特点。特别是青龙河和冷口断裂,至今仍在活动(李四光,1976;陈云峰等,2005)。受区域构造的影响,研究区内岩浆活动强烈,主要以燕山期侵位为主,经过长期地质变迁,形成了如今分布在研究区北部的都山岩体和中部的肖营子岩体。地层出露主要为太古界变质岩、中元古界变质岩与沉积岩,以及沿沟谷低洼处零星分布的新生界第四系全新统松散沉积物(图1)。

图1 研究区大地构造位置(a)(据郑亚东等,2000修改)及地热地质简图(b)1—第四系;2—中元古界蓟县系沉积岩;3—中元古界长城系沉积岩;4—古元古界变质岩;5—太古界变质岩;6—燕山期花岗岩7—深大断层;8—一般断层;9—地热异常区;10—100 m埋深地温等值线;11—测温井;12—研究区范围

研究区地热资源丰富,目前已发现地热异常区3处。其中边杖子地热异常区地表出露温泉一处,最高水温25.5 ℃;娄杖子地热异常区内有地热井8个,井深50~160 m,最高水温29.1~54.9 ℃;温泉村地热异常区内发现地热井11个,井深88.93~450 m,最高水温28.3~42.0 ℃。这些地热异常区均分布于燕山期花岗岩与太古界片麻岩内外接触带附近,热储层岩性为片麻岩、花岗岩,地热类型为中低温、带状热储,一般无盖层或为厚度不超过5 m的第四系松散沉积物。地热流体主要离子成分为:Na+、Ca2+、SO42-、HCO3-、Cl-,水化学类型主要为SO4-Na型,总矿化度为682.6~1126 mg/L,pH值为7.73~8.57(程立群等,2020)。

2 地温场数据采集与处理

测量地下温度的方法可分为直接测量和间接测量两种方法。直接测量就是把测温仪器放入钻孔或钻井内进行测量,间接测量法是指利用地震资料或大地电磁法等物探数据间接推测地球深层温度的方法(陈常兴等,2020)。本次研究采用的是直接测量法。

研究区地处山区,区内冷、热水井均为基岩井,地热井集中分布在温泉村和娄杖子两个地热异常区内。本次研究对区内19个地热井、98个机民井开展了地温场调查工作,内容包括井位(采用手持GPS定位仪进行坐标定位)、井身结构、地层岩性、水位以及采用热电阻法(余恒昌等,1991)集中进行了连续地温测量。具体方法是:将深井测温仪探头放入井中并放线,到达相应深度后停止,静止一定时间待液晶显示表上数字不变后记录相应温度值,测点间距5 m。并根据测量结果绘制了研究区地热地质简图(图1)、恒温带深度及温度统计直方图(图2)、娄杖子地热异常区100 m埋深地温等值线图(图3)、温泉村地热异常区100 m埋深地温等值线图(图4)和典型地热井温度、地温梯度与深度关系图(图5)。地温梯度主要依据本次调查的机民井以及地热井实际测温数据,采用下列公式计算(施尚明等,2011):

(1)

式(1)中:G—地温梯度(℃/100 m);T—井底(或计算区间深处)观测的最高温度(℃);T0—恒温层(或计算区间浅处)温度(℃);H—井底或计算区间深处位置深度(m);H0—当地恒温层或计算区间浅处位置深度(m)。

3 地温场特征

3.1 地温场背景

大地热流值是地球内热在地表唯一可以量测的物理量,比其他地热参数更能确切地反映某个地区地温场的特点(张鹏等,2007;彭涛等,2015)。根据中国科学院地质与地球物理研究所2016年最新研究成果来看,研究区所处的冀东燕山地区大地热流在20~30 mW·m-2,明显低于冀东平原区60~75 mW·m-2的大地热流值和中国大陆地区(含渤海海域)热流平均值60.4±12.3 mW·m-2(姜光政等,2016),属大地热流低值区。

3.2 恒温带

受工作程度和地形、岩性、地质构造、岩浆活动及地下水运动等因素的限制,河北省山区范围内对恒温层一直没有一个统一的标准。本次研究通过对区内98个机民井连续测温数据进行数理统计来计算这一数值。

由图2a可见,在所有机民井中恒温带深度为20 m的所占比例最多,为42%,通过计算所有机民井恒温带深度中位数也同样为20 m。图2b可见,在所有机民井中恒温带温度为12~13 ℃的所占比例最多,为39%,而通过计算所有机民井恒温带温度中位数为12.5 ℃。因此,本次研究最终确定冀东山区的恒温带深度为20 m,温度为12.5 ℃。比气象部门的统计数据显示区内多年平均气温10 ℃高2.5 ℃,这与王贵玲等(2015)总结的我国陆区恒温带温度总体上比当地年平均气温高2.5 ℃的研究成果相一致。

图2 研究区恒温带深度(a)及温度统计(b)直方图

3.3 平面分布特征

根据对本区机民井和地热井连续井温数据测量,并结合区内水文地质特性绘制出全区100 m埋深地温等值线图(图1)。地温场显示研究区内 100 m 埋深地温大部分在13~14 ℃,低于13 ℃的低值区主要分布于研究区北部都山一带;地温高于14 ℃的高值区主要呈带状分布于都山、肖营子岩体边部或构造交汇部位;地温高于25 ℃的三个地热异常区主要呈星点状分布于都山、肖营子岩体边部和深度断裂与次级断裂交汇部位。

其中,边杖子地热异常区呈点状分布于研究区北部边杖子村一带;娄杖子地热异常区位于肖营子岩体西北边部娄杖子乡四家村一带,平面上呈现为一椭圆状,面积0.62 km2,异常中心位于断层FL01、FL02交汇部位,异常长轴方向与FL02一致,地温场等值线分布表现为西北部相对密集、东南部相对稀疏(图3)。温泉村地热异常区位于肖营子岩体西南边部肖营子镇温泉村一带,平面上呈现为一不规则椭圆状,面积0.46 km2,异常中心位于断层FW1、FW3交汇部位,地温场等值线分布表现为北部相对密集、南部相对稀疏(图4)。总的来看,三个地热异常区面积都不大,均未超过1 km2,地热异常分布范围严格受断层构造控制。

图3 娄杖子地热异常区100 m埋深地温等值线图1—第四系;2—中元古界长城系灰岩;3—太古界片麻岩4—燕山期花岗岩;5—断层及编号;6—机民井及编号7—地热井及编号;8—地温等值线

图4 温泉村地热异常区100 m埋深地温等值线图1—第四系;2—中元古界长城系灰岩;3—燕山期花岗岩;4—断层及编号;5—机民井及编号;6—地热井及编号;7—地温等值线

3.4 垂向分布特征

根据本次野外调查的机民井连续测温数据计算结果来看,全区地温梯度值一般为0.13~2.75 ℃/100 m,其中84%小于2.0 ℃/100 m,平均值1.12 ℃/100 m。说明区内地温梯度值不大,地温场垂向变化相对较小,大部分区域为正常地温场。而根据娄杖子和温泉村两个地热异常区地热井连续测温数据来看(图5),尽管热储岩性相同,但地热井温度相差较大,各井各段位地温梯度变化剧烈(0~85.8 ℃/100 m),地温垂向变化十分复杂。各地热井在30 m以浅,地温梯度值较大,地温随深度变大温度迅速升高,地温梯度迅速变小,这反映了本区盖层较薄,热储层开放,浅部有大量冷水混入。

图5 地热井温度、地温梯度与深度关系图a—娄杖子地热异常区;b—温泉村地热异常区

位于异常中心的地热井RL02、RL05、RL08和RW02、RW04、RW08,地热井30 m以下温深曲线呈斜率几乎为0的直线,说明这些地热井传热过程以对流传热为主,且十分强烈,地温梯度虽然都不大,但总体上是上大下小,反映了水流垂直向上运移的特点(张发旺等,2000);而在异常外围的RL04、RL06、RL07和RW03、RW06、RW11地热井随着与异常中心距离的增加温深曲线斜率也随之变大,说明异常外围对流作用减弱、传导传热作用增强。

综上所述,冀东山区深部热流沿形成时代较新的断裂交汇处以强烈的对流形式上升,并产生横向迁移、扩散,在一定的地质构造条件下储存起来,形成了地热资源,进而在山区浅部垂向上形成了地表小、向下变大的喇叭状地温场形态(程立群等,2020)。

4 地温场控制因素

4.1 地层岩性

岩石的热物理性质不同,直接影响地温场的性质和特征,也影响热迁移强度和热异常的形成。研究区内出露地层岩性主要可划分为三大类,即以灰岩为主的中元古界沉积岩、以片麻岩为主的太古界变质岩、以花岗岩为主的燕山期花岗岩。由研究区主要地层及岩性平均地温梯度值(表1)可知,冀东山区总体地温梯度值不高,范围为0.13~2.75 ℃/100 m,平均值为1.12 ℃/100 m。中元古界沉积岩和太古界变质岩平均地温梯度值比较相近,略高于全区平均值;燕山期花岗岩平均地温梯度值最低。通常来说,地温梯度与岩石的热导率呈反比,因此燕山期花岗岩比其它两种岩性更容易将深部热流传导至地表浅部。

表1 研究区主要地层及岩性平均地温梯度值

4.2 构造因素

研究区内地温高值区主要分布于青龙—大屯断裂和冷口断裂附近,这些断裂具有延伸远、深度大及近期仍在继续活动的特点,是沟通深部热源的主要通道,大气降水在入渗过程中不断受这些从地壳深部上来的热源加热,形成地下热水,并在一定的地质条件下储存起来。而这些深大断裂的次级断裂构造往往具有较好的张开程度,导水性强,特别是构造交汇部位,打通了深部热水与地表的通道,使得深部热水在压力的作用下以强烈的对流形式迅速向地表浅部运移(张维等,2020),使水温尚未来得及降低太多便被带到了地壳浅部形成地热异常区。这也是为什么区内地热异常区内地温梯度普遍比较低的原因。

由此可见,构造因素对冀东山区地温场的分布起到了至关重要的作用。

4.3 水文地质条件

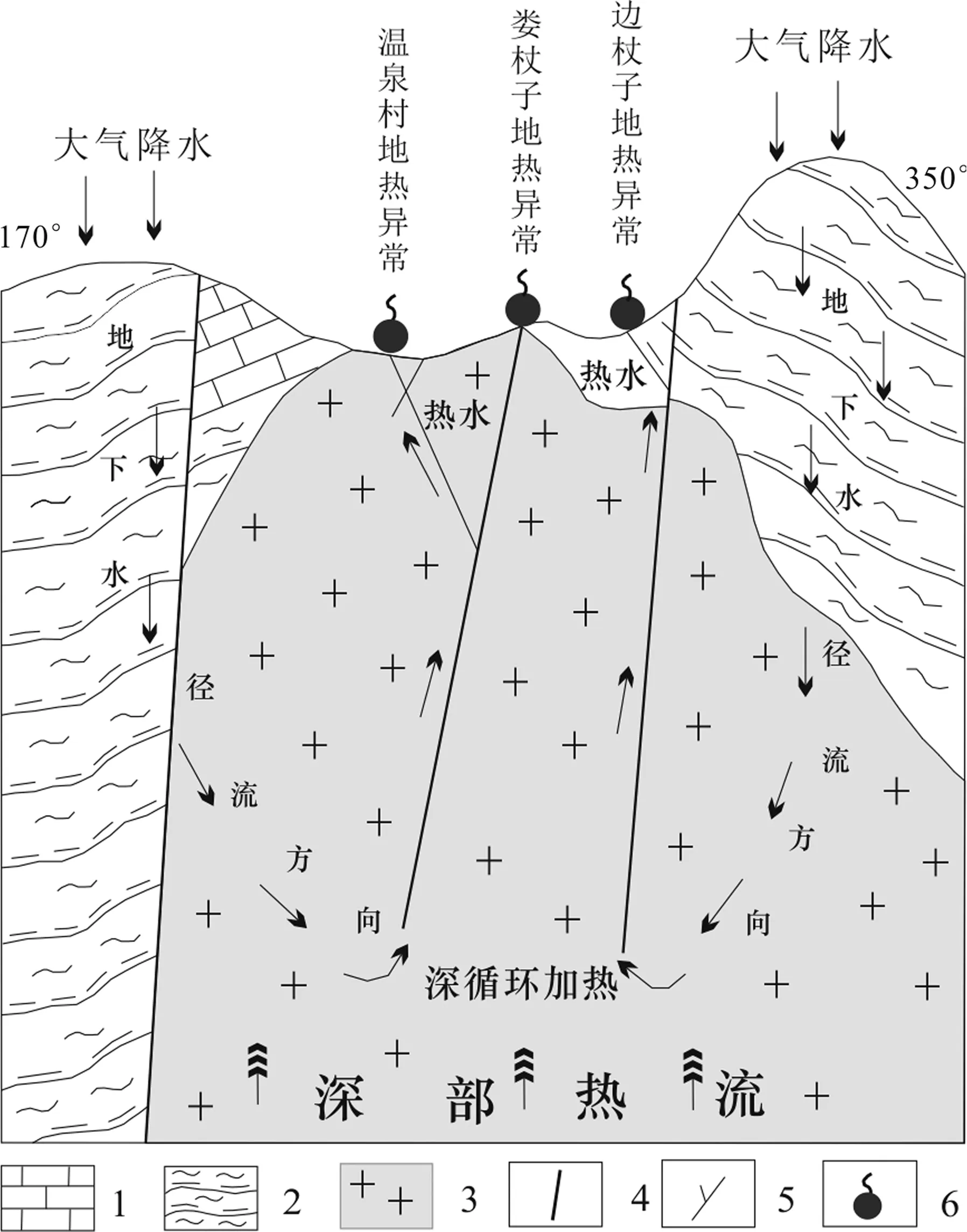

地下水运动是影响岩石圈上部地温场的最活跃的因素之一,地下水与地温场的关系是复杂多样的,在不同水文地质条件下存在着不同的特征。研究区内地热异常是由地下水深循环形成的,这就决定了地下水的运动在地下热能的迁移中所起的重要作用,地下水是良好的载热体,是深部地下热能传递到地表的最活跃的介质。研究区内浅部地温场低值区主要分布在北部都山一带,这些区域海拔较高,地势较陡,为区域地下水补给区,地下水垂向以下降为主,造成该区地温场相对较低。而3处地热异常区均分布于地势低洼的沟谷、河床边部,这些地方是区域地下水排泄区,地下水运动以上升为主,这样更容易将深部热流带到地表浅部形成地热资源(图6)。

图6 冀东山区地热成因模式图(程立群等,2020)1—中元古界灰岩;2—太古界片麻岩;3—中生代花岗岩4—深大断裂;5—新断层;6—地热出露点

5 结论

(1)本次研究表明,冀东山区的恒温带深度为20 m,温度为12.5 ℃;浅部主要地层及岩性平均地温梯度值较低,仅为1.12 ℃/100 m。

(2)研究区内地热异常区地表浅部显示面积均较小,一般不超过1 km2。形成地热异常区的原因主要是地下热水以对流的形式上升到地壳浅部,因此,属中低温对流型地热系统,热储类型为断裂带开放型。

(3)冀东山区地温场平面分布明显受区域构造和大断层控制,地热异常区主要分布于这些深大断裂附近的次级构造交汇部位。除此之外,水文地质条件也是影响研究区地温场分布的因素之一。冀东山区浅部总体上属于地温场正常区,只有在局部水动力和构造因素相结合的情况下才会形成局部地热异常。因此,构造发育且低洼的地下水排泄区是山区主要找热靶区。