丝路文化对中国国家形象的建构

——以唐朝边塞诗英译为例

2022-09-14姜燕

姜 燕

(1. 兰州财经大学 外语学院,甘肃 兰州 730020;2. 四川外国语大学 翻译学院,重庆 400031)

“丝绸之路”堪称跨文化融合与传播的标本,丝路文化成为对中华民族文化的最好诠释[1]。习总书记所说“古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产[2]”。横贯亚欧的丝绸之路上,中国本土文化与异域文化的交织互动一方面是通过敦煌壁画等历史文物得以复现,另一方面则是通过古代文学作品,尤其是边塞诗得以体现。如何通过边塞诗讲好中国故事,其译介的方法与策略事关重大。

1 国家形象

“国家形象”的概念最初由20世纪西方学者提出,多从政治的角度加以定义。Boulding认为国家形象包括国家的地理形象、国家“敌意”或“友好”的形象以及国家“强大”或“羸弱”的形象[3-4]。Jarvis指出国家形象建构是国家达到其战略目标必不可少的手段[5]。张昆、徐琼认为国家形象是国际舆论和国内民众对特定国家的物质基础、国家政策、民族精神、国家行为、国务活动及其成果的总体评价和认定[6];段淳林和吕笑认为国家形象是国际社会对一个国家的政治、历史、经济、文化等多个维度的综合印象[7];吴赟指出国家形象自身并非是一种客观存在,而是一个国家通过各种传媒媒介、文化作品以及品牌重塑来反映国家身份与特性[8]。翻译研究中的国家形象常常以文化形象、文学形象、人物形象、外宣形象等某种具体形式出现[9]。2021年5月31日,习近平在主持中共中央政治局有关国际传播能力建设的集体学习时强调,要“下大气力加强国际传播能力建设,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象[10]”。这对我们如何讲好中国故事,向世界传播好中国文化,提高中国文化软实力和文化影响力提出了要求。本文所讨论的国家形象主要指文学艺术作品中反映中国国家风貌的文化形象、地理形象与人物形象。

2 边塞诗对国家形象的建构

边塞诗起源于魏晋南北朝,盛于唐代。初唐、盛唐的边塞诗基调昂扬,思想深刻,想象力丰富,艺术感极强。边塞诗描述了边塞风光及边疆战士的艰苦生活,歌颂了国家强大的边防体系,展现了国富民强的时代风貌;抒发了文人们投笔从戎,建功立业、报效国家的家国情怀,是唐代诗歌的主要题材。边塞诗的译介有助于向外传播丝绸之路对于人类文明的伟大意义,有助于再现历史上“ 可信、可爱、可敬”的中国形象,有助于理解当下中国励精图治,构建人类命运共同体的大国担当。本文以文化形象、地理形象与人物形象为进路,探讨边塞诗如何建构历史上的中国形象。

2.1 文化艺术形象

丝绸之路不仅是一条商旅往来的贸易之路,也是一条中西方交流互通的文化之路,见证了中原与西域文化的互融互通。边塞诗中常提及的《凉州词》以及西域乐器、乐曲也成为丝绸之路文化艺术形象的典型代表。

2.1.1 凉州词

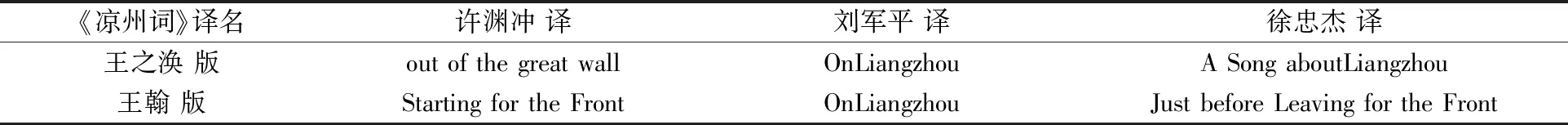

凉州词,又称凉州曲,是唐朝时流行的一种曲调名,原是凉州一带的地方歌曲,后来指达官显贵、宗室名流为凉州歌所填唱词。《凉州词》风格雄浑悲怆,意境苍茫悠远,描写了凉州的风土人情、边关风景等丰富内容,抒发了英勇豪迈的爱国热情,是边塞诗的重要组成部分。例如,王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”借景抒情,在描述边关的雄壮苍凉的同时,表达了戍边战士无怨无悔地戍守边疆的豁达胸襟。王翰的《凉州词》:“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”侧重叙事,表达了笑傲疆场、视死如归的豪迈情绪。表1比较了两首《凉州词》词名的三种译法。

表1 两种版本的《凉州词》词名译文比较

由表1可见,许渊冲采用了意译的方法,将王之涣的《凉州词》译为“out of the great wall”,指代唐朝长城以外荒凉的边关地区,将王翰的《凉州词》译为“Starting for the Front”,突出了出征上前线之意。刘军平没有区分两首诗的不同主题,统一译为“On Liangzhou”。上述王焕之的《凉州词》的两种译名都忽略了对该艺术形式的译介,没有表现出其艺术形象。徐忠杰采用音译与意译结合的方法,将王之涣的《凉州词》译为“A Song about Liangzhou”,突显了“曲(Song)”的艺术特征,强调了地域性主题,兼顾了翻译的内容与形式。将王翰的《凉州词》译为“Just before Leaving for the Front”,讲述奔赴疆场之前的故事,这种根据主题与诗歌艺术形式而采用不同策略的做法更可取。

2.1.2 乐器与乐曲

边塞诗中常谈及胡笳、琵琶、羌笛等西域乐器。胡笳是我国古代流行于塞北和西域的一种类似笛子的乐器,其声悲凉,可用于独奏、器乐合奏或乐队伴奏,是富有民族色彩的吹奏乐器;琵琶最初为西域乐器,琵琶本身的击打具有不连贯的特性,如同在向人叙述一段故事,故而善于叙述;“羌笛”是古代西北域外少数民族的一种乐器,后常作军乐。这些乐器音色辽远、凄冷、悲凉,表达着戍边之人的伤感情思与萧瑟心境。对这些西域乐器名的翻译,应尽量体现出其独具的地域与艺术特色。

例1:欲饮琵琶马上催。(王翰《凉州词》(其一)

译文1:Drinking to pipa songs, we are summoned to fight[11].

译文2:Lute-playing hurries us into drinking fast. Horses ready, we may be drinking our last[12].

例2: 琵琶起舞换新声 (王昌龄《从军行》)

译文:The instrument pipa varies the tune with the dance[13].

许渊冲的译文“pipa songs”(琵琶曲)采用音译+直译法,指明了乐器与曲调名;徐忠杰的译文“Lute-playing”(弹奏琵琶)为意译,没有体现出乐器的名称;刘军平的译文“The instrument pipa”(乐器琵琶)用了阐释+音译法;体现了乐器的名称与功能,值得称道。

例3:何处吹笳薄暮天?(杜牧《边上闻胡笳》)

译文:Whence is blown the clarinet at sunset[14]? (Du mu “Hearing Tartar Clarinet on the border”)

此诗句中,将胡笳套译为西洋乐器clarinet (单簧管、黑管),诗名中在clarinet前增加了tartar(鞑靼人)加以阐释,准确地译介了乐器的特征,也是可借鉴的翻译方法。

例4: 羌笛何须怨杨柳(王之涣《凉州词》)

译文1:Why should the Mongol flute complain no willow grow[11]?

译文2:Why need the Qiang flute plain in a song of Plucking Willows[14]?

译文3:Here, folks play on the Hu's flute, the plaintive air "Willow Trees"[12].

对于羌笛的翻译,译文1“Mongol flute”(蒙古人的笛子)翻译得不是很准确;译文2“Qiang flute”用了音译+直译结合法;译文3“Hu's flute”(胡人的笛子)中“Hu”指胡人,是对中国古代对北方边地及西域各民族人民的称呼。译文2在“Qiang flute”与译文3“Hu's flute”偌用注释法或阐述法补充说明“Qiang” 与“Hu”的含义,更能准确地译介,加强文化交流。

此外,诗中的“杨柳”指《折杨柳曲》,是乐府曲辞,属《横吹曲》,大多描写伤春和别离之意,曲调哀愁。译文1中“willow”(杨柳)用了借代、象征的翻译;译文3中“the plaintive air‘Willow Trees’”哀怨的“杨柳(曲)”为直译;译文2中“a song of Plucking Willows”(杨柳曲)为意译。从文化形象的角度考量,译文2表现出了“曲”的形式,译出了折杨柳的隐喻,为上乘的翻译。

2.2 地理形象

地理形象是Boulding定义的国家形象的关键词[3]。本文所指之地理形象是唐朝边塞诗中展现的中国地理形象,代表着中国丝绸之路上的地理风貌,体现为象征性地理形象和具体地理形象两种。

2.2.1 象征性的地理形象

象征性的地理形象是象征着中国文化、代表着中华文明以及中国地理特色的形象。如“大漠”象征辽远的边疆;“黄河”象征连通中原与西域、源远流长的中华文化之脉;“关”象征着国家捍卫主权、抵御外侵的强大边防能力。

例5:黄河远上白云间(王之涣《凉州词》)

译文1:Far from the Yellow River, UP where whitish clouds abound[12].

译文2:The Luteous River glares heavenwards to the white clouds[14].

黄河是中华文明的摇篮,由西部边陲向东流经中原大地直至汇入东海。与大漠、玉门关一样,黄河作为建构丝绸之路以及西域地理形象的典型代表之一,常见诸于边塞诗中。为了突出这一具有文化象征意义的典型地理形象,采用直译的方式更为形象、直观。此外,专有名词宜采用约定俗成的译名。译文1采用了习惯译法"the Yellow River",而译文2"The Luteous River"不具有特指意义,消解了黄河之于中国的象征意义,故译文1则更为妥当。

例6:秦时明月汉时关,万里长征人未还。(王昌龄《出塞》)

译文1:Moon's same as in Qin and the Wall's same as in Han[15].

译文2:The moon still shines on mountain passes as of yore[11].

原诗中“关”主要特指长城关口,译文1中的的the Wall(长城)可以说是一语中的。而很多古诗中的“关”是关隘、关口之意,大都译为the pass,如“总是关山旧别情”(王昌龄《从军行》) ,译为“It laments the parting of the soldiers at the pass[13]”。可见,对于象征性的地理形象,应根据历史事实以及原作的历史文化背景与作者的创作意图进行翻译。

2.2.2 具体的地理形象

“具体的地理形象”是指历史上有据可考的,以地名为代表的边塞地理区域所展示的风貌特征。边塞诗中频繁出现并描述了一些具体地理形象,如凉州、阳关、楼兰、天山、青海等。对于这些地理形象的译介事关我国自古以来的国家地理风貌、边疆风情的形象建构,务必追求形象真实,意义完整。以李白《关山月》中的诗句“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。汉下白登道,胡窥青海湾”为例,诗中的四个真实地理形象代表着当时西域边疆的地域文化特色,对其翻译应以传播文化特色、宣传真实的地理知识为宗旨。

译文 1 :Looking across the desert to Tianshan Mountains

…

whistling around the towers of Yu Men Guan;

I think of the bitterness of the Bai Deng Road and of the tribesmen around

the shores of Lake Kokonor ever pressing against us[16].

译文 2:The lustrous moon hast risen o'er Mount Sky,

…

To driver pastthe Gem Gateway Pass'neath the sky.

Han troops were sent to battle onthe Bai-deng ways;

The Huns off dared aboutthe Blue Sea banks to pry[14].

译文3:From Heaven's Peak the moon rises bright,

…

Past the Jade Gate which stands so proud,

Our warriors march downthe frontier.

While Tartars peer across Blue Bays[11].

诗中提及天山、玉门关、白登道、青海湾四个典型的边疆地理形象。① 天山,即祁连山,在今甘肃、新疆之间,连绵数干里。汉时匈奴称“天”为“祁连”,所以祁连山也叫做天山。“Mount Sky”与“Heaven's Peak”虽译出了“天山”的比喻含义,却都没有体现出该专有名词的发音,而“Tianshan Mountains”采用音译+意义的方式,构建了真实的地理形象。② 玉门关,始置于汉武帝开通西域道路、设置河西四郡之时,因西域输入玉石时取道于此而得名。汉时为通往西域各地的门户,其地理形象的典型代表就是玉门关城楼,因而相较于意译的“the Gem Gateway Pass”(宝石通道),“the Jade Gate”(玉石门),采用注释(the towers of)+音译(Yu Men Guan)(玉门关城楼)的译法,兼顾了地名发音和地理形象,建构了玉门关的地理形象。③ 白登道,指今山西大同市东的白登山上的路。汉高祖刘邦曾亲率大军与匈奴交战,在此被围七日。“the Bai Deng Road”与“the Bai-deng ways”两个译文都采用了音译+意译的方法,真实地译介了地理形象,而译文“the frontier”(前线)则没有体现出其文化意象与地理形象。④ 青海湾,即青海湖一带,是唐军与吐蕃连年征战之地,也是中国最大的内陆湖。“Lake Kokonor”是青海湖的专有译名,达到了完全对应的效果。而采用意译法的“the Blue Sea”(蓝色的海)与“Blue Bays”(蓝色的海湾),虽译介了“青海”的比喻意义,但是“Sea”与“Bay”混淆了海与湖在地理形象上的差异,不熟悉中国地理的西方人会误将“青海湾”当作是一片海洋或海湾,造成对中国地理形象的歪曲建构。

王维的《凉州词》名句“劝君更进一杯酒,西出阳关无故人”,使“阳关”成为中国人魂牵梦绕的精神家园,如何翻译“西出阳关无故人”才能让外国受众对“阳关”产生共情?分析如下:

译文1:When you go westwards out of the border pass,

You'll find no intimate,never[17]!

译文2:West of the sunny pass no more friends will be seen[11].

译文3:For after thy departure from this western-most pass,

Thou will have no old friend ofthine[14].

译文4.You haven't an old friend, west of the Yang Pass[12].

译文5: Out of west pass you'll not see a friend again[13].

对“阳关”一词,上述译文中采用意译的有“the border pass(边关)”“western-most pass(最西边的关隘)”“west pass(西边的关隘)”,而“west of the Yang Pass”虽采用了“阳”+意译+“关”的意译,但是把地理名称“阳关”拆开了,破坏了原诗的文化内涵,直译“West of the sunny pass”体现了“阳关”的地理形象,但没能译出该地理名称。如果采用全地名音译+意译的方法,译为“West of the Yangguan pass”,更能彰显阳关的地理与文化形象。

又如唐朝王昌龄《从军行》中的“不破楼兰终不还”的翻译:

译文1:Ne'er will men return till they've captured Loulan[12].

译文2: We won't come back till we destroy the hostile State[11].

“楼兰”是丝绸之路上的重镇,译文1“Loulan”虽用了地理名称常用的音译法,但是外国受众不知楼兰是人还是物;而译文2虽译出了其指代意义“the hostile State”,却没有体现出其真实的名称,故而就地理形象而言,两个译文都不尽如人意。

例7:直为斩楼兰。(《塞下曲》(唐)李白)

译文:Be thrust forth straight for the foe Lou-lan's head cutting[14].

“the foe Lou-lan”(敌人楼兰)的翻译用音译与意译结合的方式,兼顾了楼兰的地名发音,也译出了用“楼兰”象征意义,值得称道。

唐朝边塞诗人岑参有诗《凉州馆中与诸判官夜集》云:“弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。”描述了唐朝时凉州的繁荣景象。凉州也是边塞诗中出现频率颇高的地理名称,因“地处西北,常寒凉也”而得名,是我国汉唐之际西北地区仅次于长安的最大古城。凉州还是古代中原与西域经济、文化交流的枢纽,也是“丝绸之路”西段的要隘、中外商人云集的都会,并一度成为我国北方的佛教中心[18]。因而是边塞诗,甚至是唐朝文化、经济、政治中的关键词。但是,如前所述,“凉州”这个颇具文化意象的地理名称在很多《凉州词》的英译文中都被忽略,被诗歌主题的翻译取代。从建构中国地理形象的角度来看,徐忠杰的“On Liangzhou”,刘军平的“A Song about Liangzhou”,孙大雨的“Liang County Song”都在一定程度上还原了该历史名城的地理名称与地理形象。笔者认为译为“A Song about Liangzhou County”或者“A Liangzhou County Song” 更有利于对凉州地理形象的建构。

2.3 人物形象

边塞诗中描述的人物形象主要有戍边的英雄形象、战士形象、战士妻子形象以及敌人的形象。翻译时,需将不同人物形象以及人物心理塑造出来。以“但使龙城飞将在, 不教胡马渡阴山”(王昌龄《出塞》(其一))的译文为例:

译文1: If the Flying General were still there in command,

NoTartar horses would dare to invade our land[11].

译文 2:If General Lee Guang were here,

No Hu's horseman could cross Yinshan[12].

译文 3: If we had more intrepid generals like LI Guang,

Towards Yin Mountain the northern tribes would not move in on[13].

原诗建构了“龙城飞将”“胡马”两种人物形象: “龙城”指代奇袭匈奴圣地龙城的名将卫青,“飞将”指威名赫赫的飞将军李广。诗中的“龙城飞将”用来指代众多汉朝抗匈名将。译文1省略了“李广”的姓名,译为“the Flying General”(飞将军),对中国历史知之甚少的西方人看了难免生疑:为什么是“flying general”,这位“flying general”又是谁?可见译文1错失了一个讲好中国英雄故事的机会;而直译+音译的“General Lee Guang”(李广将军)没有译出对多位名将的指代意义,相形之下,译文3的“more intrepid generals like LiGuang”(像李广这样勇猛的将军)与原诗含义最为贴近。此外,诗中的“胡马”代表外族侵略者的形象,“the northern tribes”(北方部落)的指代过于宽泛,没有体现出当时“胡人”的人物形象,“Tartar horses”(鞑靼人的战马)用来借代鞑靼人,虽比 “the northern tribes”更具体,却没有译出少数民族部落“胡”的名称,所建构之人物形象依然不够鲜明。三者相比,“Hu's horseman”兼用了音译+意译的方法,是最为贴切的翻译。

仍以李白《关山月》诗句为例:“汉下白登道,胡窥青海湾。……戍客望边邑,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲。”

译文1:Our warriors march down the frontier

While Tartars peer across Blue Bays.

……

Guards watch the scene of borderland,

Thinking of home, with wistful eyes.

Tonight upstairstheir wives would stand,

Looking afar with longingsighs[11].

译文2: I think of the bitterness of the Bai Deng Road

and of the tribesmen around the shores of Lake Kokonor

ever pressing against us.

……

so the soldiers gaze back at the frontier regions

…

where our loved ones will be standing and sighing

with no answering sound coming from the stillness[16].

译文3: Han troops were sent to battle on the Bai-deng ways;

The Huns off dared about the Blue Sea banks to pry.

…

All levied men looking at frontier spots

…

Their mates in storeyed chambers in such nights

Would note'er cease to heave a sigh after a sigh[14].

原诗中建构了四类人物形象:汉(汉人士兵)、胡(吐蕃人)、戍客(驻守边疆的战士)、高楼(古诗中高楼多指闺阁,此处指代戍边兵士的妻子)。

译文1将汉人士兵译为“warriors”(战士),没有体现出战士的汉族身份特征,而译文2直接省略了“汉”的人物形象,译文3“Han troops”既表明了“汉人”的概念,又彰显了士兵的形象,最为贴切。“胡”的翻译有“Tartars(鞑靼人)、tribesmen(少数民族部落)、Huns(匈奴人)”,从人物形象建构角度来看,“Huns”最贴切,其次是“Tartars”和“tribesmen”。“戍客”的译文中,“Guards”有看守、后卫等多层含义;“the soldiers”则用来泛指士兵;相比较而言,“levied men”表示被征来戍守边疆的人,最能体现人物形象特征。“高楼”为指代,译文2中的“our loved ones”却没有体现出“高楼”的修辞特色,而译文1中的“upstairs their wives”与译文3中的“Their mates in storeyed chambers”准确地再现了原文的言、象、意,建构了戍边士兵妻子的形象。

再以“已报生擒吐谷浑”(王昌龄《从军行》(其五))为例:

译文1:Our vanguard capture the chieftain of hostile State[11].

译文2:Our vanguard has captured the chief of Tuyuhun alive.

吐谷浑(313—663年)是公元4世纪初,辽东慕容鲜卑的一支的首领。他带领该族逐步西迁,于晋永嘉末到达今甘肃、青海、四川交界地区,至叶延(吐谷浑之孙)时在此处正式建立政权,以“吐谷浑”为国号和族名。译文1中的“the chieftain of hostile State”没有体现出该著名历史人物名字的发音,译文2中“the chief of Tuyuhun”既实现了音译,也实现了意译,更适合用来进行人物形象的建构。

3 结语

边塞诗用寥寥数笔勾勒出丝绸之路上的沧海桑田,彰显了丝绸之路在中西方文化、经贸外交等方面扮演的无以替代的重要作用。边塞诗通过历史、地理与民族的宏大叙事、浪漫主义与现实主义的交织勾勒,以文化形象、地理形象、人物形象为核心,讲述中国的历史文化、地理生态,抒发中国人民的爱国情怀。边塞诗的译介有利于西方国家,以开明的思想和态度对待中国,以平等共生的眼光认识中国。边塞诗的翻译,需尽量保留译名的文化性、历史性与真实性,可采用音译再现人名、地名、词曲名以及乐器名称的原始发音,还需配合以补充说明等手段,实现文化与知识的传播,建构天、地、人三位一体的丝路文化生态形象以及可信、可爱、可敬的中国国家形象。