基于PLS-SEM的老年人风险防范影响因素分析*

2022-09-14唐美玲陈超亿吴月新许伟岚冯占春

唐美玲 陈超亿 吴月新 许伟岚△ 冯占春

【提 要】 目的 基于社会认知理论、防护行为决策模型、情绪与保护行为模型构建分析评估框架,分析主要路径的影响作用,为提升老年人风险应对的应急准备行动力提供主要依据。方法 采用多阶段分层整群抽样方法对齐齐哈尔市老人进行调查,共收回700份问卷,经数据清洗后,采用偏最小二乘法(PLS)建立结构方程模型进行路径分析与假设检验。结果 外部风险、自我效能、风险准备态度因素均对老年人的应急准备行为产生显著性影响(P<0.001),正向情绪对老年人的应急准备行为无显著影响(P>0.05)。结论 针对老年脆弱人群,应发挥社区网格化治理主体作用,加强健康安全知识宣教,促使老年人形成积极的风险准备态度,提升自我效能,从多视角、多途径促使其健康行为由意向阶段向风险应对阶段合理转变。

2020年第七次全国人口普查结果显示,我国60岁及以上人口为26402万人,占18.70%,其中65岁及以上人口为19064万人,占13.50%,我国人口老龄化问题严峻[1]。且随着经济社会的快速转型、城市化进程加快,“4-2-1”家庭模式的普遍化和空巢家庭数量迅速上升,居家老人的生命健康与安全问题成为社会共同关注的焦点。

由于受到我国“安土重迁、落叶归根”等传统文化观念的影响,大多数老年人倾向于选择居家养老方式来安享晚年[2]。社区及家庭成为其活动的最主要场所,也是意外伤害(跌倒、坠床、烧伤等)发生率最高的地方[3]。老年人由于身体状况、认知能力的逐渐退化,突发事件一旦发生,由于其应急逃生与风险防范能力不足[4],使得老年人在面对危机事件时更容易暴露于风险之中,成为风险管理中的薄弱环节。目前,国内学者对于老年脆弱人群居家风险因素的研究较少,本研究旨在通过构建结构方程模型,探析影响老人采取应急准备行动的障碍性因素,以及从多视角、多途径提升社区老年人应急准备素养与自我效能层面提出可借鉴参考的策略,弥合老年人自我保护期望过高与应急准备力偏低的裂痕。

理论基础与研究假设

1.社会认知理论模型

社会认知理论(social cognitive theory)认为个体的行为会受到外部环境和个人因素的影响,外部环境因素通常指个体长期生活并受之影响的社会生态环境情况,而个体因素一般包括认知、情绪、生理方面的内容[5];在个体的认知成分中,发挥核心作用的因素是自我效能感,自我效能既是促使态度转变的内生动力,又是对个体能否采取特定行动的一种判断,为行为提供了一个因果关系模式(图1)。

图1 社会认知理论要素间三元交互关系

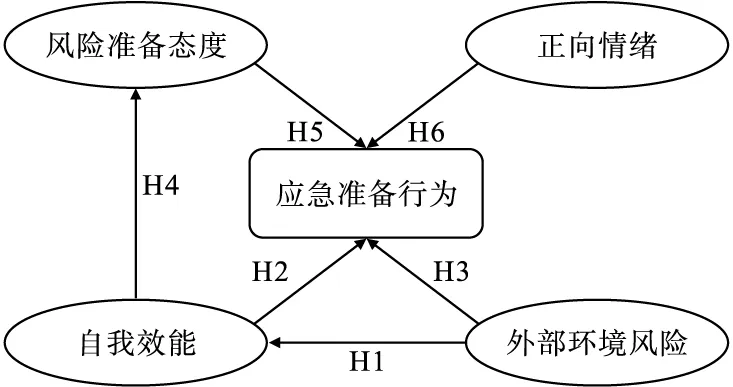

基于社会认知建构要素间交互关系,围绕社区环境安全(外部)和老年人的自我赋能评价(内部),研究在突发情境下两者共同作用于应急准备行动的路径关系,故提如下假设:

H1:外部环境风险会对老人的自我效能产生影响;

H2:老人的自我效能对应急准备行为产生影响;

H3:外部环境风险会对老人的应急准备行为产生影响。

2.防护行为决策及情绪保护行为模型

防护行为决策模型(protective action decision model,PADM)是一种基于人们对各类风险反应研究结果的多阶段模式,由学者Lindell和Perry在相关行为决策理论的基础上提出[6],自我效能感高的个体,由于相信自己能够有效应对各类突发事件,具备较强的自我调节力和心理承受力,致使其产生对风险危机的积极应对态度[7]。相关研究表明,情绪因素在决策研究中的地位日益凸显[8],它是行为和认知碰撞后的产物,具象化的情绪会触发特定层次的行为。当个体对某一危险处境的情感判断为焦虑时,个体会失去主动沟通的动机,负向情绪作用会使公众不断将安全风险放大,而放弃采取自我保护型行为,此时,正向情绪可以提高公众理性应对突发事件的能力[9]。

基于该理论提出如下假设:

H4:自我效能会对老年人的风险准备态度产生影响;

H5:风险准备态度会对老年人的应急准备行为产生影响;

H6:正向情绪会对老年人应急准备行为产生影响。

因此,本研究基于社会认知理论、防护行为决策模型和情绪-保护行为的理论,建立起最终的假设模型如图2所示。

图2 老年人应急准备行为影响因素概念模型

资料与方法

1.研究对象

本研究采用分阶段随机抽样的方法,于2019年10月至2020年1月,对黑龙江省齐齐哈尔市的社区老年人(年龄≥60岁)进行现场入户调查,预调查共收回问卷113份,经信效度检验与专家咨询后对条目进行修改,正式调查共收回问卷728份,剔除无效问卷与不合格问卷,最终收回有效问卷700份,问卷填答的有效率为96.15%。

2.研究方法

(1)调查工具

在问卷开发设计部分,参阅大量相关文献对已开发的成熟量表深度分析,并对老年人风险防范与自我保护的行为特性进行提取,形成基本研究框架体系后,经两轮专家咨询论证后,开发出《社区老年人应急保护性调查问卷》。问卷主要包括5个研究变量,分别为外部风险暴露性、正向情绪评价、应急准备态度、自我效能、应急保护行为,测量型指标一般包含3~6个需要测量的条目项,共有21个条目(表1)。除外部暴露性维度外,其余四个研究变量均以Likert 5分量表来测量,每题的得分范围从非常不同意(1分)到非常同意(5分)。

(2)数据收集及研究方法

本次调研前对调研员与数据录入人员进行统一培训,在征得被调查老年人知情同意后,开始问卷调查工作,并采用数据双录入,以保证质量。通过EpiData 3.0录入数据,建立数据库并运用SPSS 23对数据进行描述性统计分析。对样本数据进行清洗和预处理后,再借助SmartPLS 3.0软件用偏最小二乘法(PLS)建立结构方程模型进行路径分析与假设检验。

表1 变量和测量题项

实证分析

1.描述性统计结果

数据整理与缺失值填补后,最终纳入的样本量有700人,调查对象的平均年龄为66.11±6.42岁,男性有226人(32.30%),女性有474人(67.70%);已婚有579人,城市居民有523人(74.18%),城镇居民177人(25.82%);有87.29%的老人非独居生活(表2)。

表2 调查对象人口学特征

2.模型信效度检验

运用SmartPLS 3.0软件用偏最小二乘法(PLS)建立初始结构方程模型。PLS-SEM模型检验过程包括对测量模型检验和结构模型检验,测量模型的可靠性和有效性方面,主要通过计算组合信度(composite reliability,CR)和克朗巴哈系数(Cronbach′s Alpha)、各潜变量的平均方差萃取率(average variance extracted,AVE)检验模型的内部一致性[10-11],结构模型检验包括对结构模型拟合优度和路径系数的显著性检验。

由表3可知,各变量的Cronbach′s α系数与CR值都大于0.7,表明测量模型具有较好的内部一致性[12]。另外所有潜在变量的AVE值均大于0.5,说明该模型有较高的收敛效度[13]。

表3 测量模型变量信效度分析

模型的区分效度是指构面(construct)之间与实证标准相比存在的差异化程度,一般通过AVE的平方根值与变量间相关系数大小来评估。当AVE的平方根大于构面中其他变量的相关系数时,则表明其区分效度良好[14]。经计算分析该建构模型中各变量的AVE平方根值均大于其所在行和列的所有数值,说明本研究中变量之间具有良好的区分效度(表4)。结果显示,在建构模型的所有潜变量中只有外部风险维度与其他变量间呈负相关关系。

表4 潜变量相关系数与AVE平方根

3.结构方程模型验证

结构方程模型通过计算各潜变量之间关系的显著性水平及分析因子间的路径系数,验证因子之间的关系能否得到支持。首先通过Smart-PLS 3.0软件中的PLS-Algorithm算法,估计路径系数,并删去无意义的路径,再运用bootstraping运算方法对变量间路径系数的显著性进行检验[15]。在此基础上,通过判断t值大小(t>1.96)衡量该路径系数是否显著,以此验证模型中的假设,本研究最终模型路径系数的显著性检验结果如图3所示,模型中的风险准备态度、应急准备行为的决定系数R2分别是0.499和0.442,两者均大于0.33的标准[16],说明该模型具有较好的解释度。

图3 老年人应急准备行为影响因素模型路径图***: P<0.001

经验证路径假设分析,结构方程模型中除了老年人的正向情绪对应急准备行为的影响,外部风险对自我效能的影响路径不成立之外,其余的研究路径假设均已通过检验,均达到P<0.001的显著性水平(表5)。

讨 论

本研究结果显示,外部风险、自我效能、风险准备态度均对老年人的应急准备行为产生不同程度的显著性影响(P<0.001),其中自我效能(β=0.470)产生的影响作用明显高于其他两个因素。这与国内已有研究结果相一致,学者吴凡提出老年人的自我效能对实现健康老龄化具有重要的直接作用[17],自我效能感好的老年人对改善其自身健康水平较自信[18],结合应急情境中公众的应急反应,以社会认知理论为依据,发现个体的自我效能始终是伴随着风险认知、决策、行为的全过程[19],而风险准备行为的养成是建立在正确认知和理性态度的基础上,本研究验证了自我效能-风险准备态度-应急准备行为路径的有效性,发现自我效能高的老年人具备合理的心理预期,易采取积极的应急准备态度,从而主动识别威胁健康的各类因素,更关注外部环境风险,形成较高的风险认知与危机意识[20],以促使其理性地采取风险防范行动来合理规避风险,以有效减少风险事件造成的各类损失。

表5 各假设路径验证结果

此外,本研究发现外部风险(β= 0.132)对老人的应急准备行为具有显著影响(P<0.001),外部环境风险暴露的越明显,老年人越会主动采取应急防护行为。社区作为老年人社会生活的基本单元,承担动员社区居民参与风险沟通与治理的社会职能[21],配套社区医疗服务和居家安防设施的缺失,一定程度上会迫使社区老人主动思考与判别身边潜在的风险,应急常态化建设下要求社区层面的“居安思危”是指不断提高居民的风险识别力和危机嗅觉度,本研究则是验证了老人“思则有备”的必要性,即倡导风险脆弱人群(老年人)主动发觉、有效识别外部环境中保护屏障的漏洞与安全隐患,尽早采取应对行动与防范措施。

对策建议

首先,基于老人自我效能提升的视角,随着空巢老人数量的剧增,因缺少子女陪伴与照料所引发的老人心理健康问题成为风险事件的助燃剂。面对突发公共事件,社会支持度较低的老年人群更易产生恐慌焦虑等负向情绪[22-23]。社会支持是提升老人生命质量的有效手段,尤其是针对空巢老人或独居老人,社区工作者应开展心理评估和制定相应的辅导方案,多方面给予干预措施,改善社区老人的心理状况,减少孤独抑郁等负向情绪[24]。

其次,老年人的生活方式与环境趋于单一化,面临的风险类型较为固定,他们的安全需求不同于一般人群、对风险伤害的敏感程度也高于一般人群,要设计以老年人应急需求为中心的健康促进与安全防护行动方案[25]。社区可以通过一系列的健康教育及倡导促动等手段,提高老年人的应急素养水平,进一步改善应对风险的自我效能,形成正确的自我防护信念,促使其健康行为由意向阶段向风险应对阶段转变,以降低各类突发事件对老人造成的伤害。

再次,应系统提升老年人基本应急防范能力,依托于社区的网格化治理,通过居委会、街道办等群众自治组织的管理,降低内部风险,在社区层面为老年人铸就牢固的安全防线[26-27]。政府部门可以牵头并联合智慧化养老服务公司,研发设计针对老人应急风险常识的短视频、知识库等宣传资料,由社区牵头开展网络知识在线竞赛等相关活动,激发老人自主学习积极性、主动性;对有能力的老年人提供线下应急培训,开展应急知识专题讲座、参观应急保护宣传展,甚至体验应急演练,在应急准备行动中提升老人的应急素养理念。

最后,社会公众应急能力提升路径较大程度上依赖于保障网的抗风险能力,基层社区治理成为降低老年人脆弱水平的第一道防线,在政府的引导和支持下,采取信息化、网格化等现代化社区治理方式[28],结合辖区内老年人拥有的社会资源条件,多层级闭环式管理,并充分调动社区志愿者、老年人及不同的家庭,充分实现区域内网络关系配对结伴互助服务,降低老年人的脆弱性,进而减少风险冲击带来的伤害[29]。