基于水稻养分专家系统的控释尿素适宜释放期研究

2022-09-12李双来刘东海

乔 艳,胡 诚,李双来,刘东海,张 智

(湖北省农业科学院植保土肥研究所,农业农村部废弃物肥料化利用重点实验室,湖北 武汉 430064)

2017年,我国农用化肥用量首次实现负增长,截至2020年底,化肥减施增效的预期目标已顺利实现,化肥利用率明显提升[1];根据全国污染源普查公报,种植业总氮流失量得到明显控制[2],这些成绩的获得离不开科学施肥技术的发展和绿色投入品的研制。在科学施肥技术的研究方面,养分专家系统(Nutrient Expert)是一种基于产量反应和农学效率的推荐施肥方法,不仅适用于小农户经营模式,还能避免传统土壤测试条件不具备的问题[3]。在绿色投入品的研制方面,缓/控释肥料因其养分释放与作物养分需求时空匹配的优势,成为一种优质高效的绿色投入品。尽管缓/控释肥料的价格普遍较高,但普通肥料存在损失大、利用率低、劳动力投入高等问题,驱动着越来越多的缓/控释肥料应用到大田作物,如水稻、玉米、小麦、油菜等,均表现出较好的稳产或增产效果[4]。基于节本增效和保护环境的目的,控释尿素在大田作物中的应用常结合减施氮肥、混施普通尿素、控制养分释放期等技术[5]。研究发现,控释氮肥减施比例一般在30%以内,主要受土壤基础养分供应能力的影响[6];控释尿素与普通尿素掺混比例为6∶4~8∶2时,水稻的增产效果较好,主要受地力水平和目标产量等因素的影响[7];不同大田作物施用控释尿素的最佳释放期普遍在60~90 d之间,主要与不同气候区作物生长规律有关[8]。施用不同释放期控释尿素的研究结果发现,沙壤土施用释放期为60 d的控释尿素小麦产量和氮肥利用率均显著高于当地习惯施肥,而释放期为90 d时土壤硝态氮残留较高[9];对于冬作马铃薯而言,低钾配方配施释放期为60 d的控释尿素马铃薯增产率和增效率为最高,高钾配方则更适宜于配合释放期为90 d的控释尿素[8];夏玉米一次性施肥时,释放期为60 d的控释尿素可显著提高氮肥利用率和经济效益[10];对于南方双季稻而言,60 d型缓释尿素水稻产量和养分吸收量的表现优于90 d型,且90 d型缓释尿素水稻贪青较为严重[11]。在大田作物上研究控释肥料的最佳释放期,对于特定区域内作物专用型肥料的研制具有重要意义。

长江流域普遍实行水旱轮作,中游地区广泛种植一季中稻,亟须发展轻简化栽培技术以推动农业绿色发展。中稻生育期相对较长,生育期内积温高、雨水充足,传统的施肥方法可能会引起氨挥发、养分径流等风险,加上该地区劳动力短缺,以控释尿素为载体推广一次性施肥的前景广阔[12]。本研究在长江中游不同田块开展连续2年的田间试验,在养分专家系统推荐施肥的基础上,对比分析不同释放期(30、60、90和120 d)控释尿素对水稻生长、产量和肥料利用率的影响,并探讨控释尿素最佳释放期,为该区域水稻专用肥的研制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概括

本研究于2017~2018连续两年在湖北省赤壁市车埠镇马坡村(29°44′11″N,113°48′8″E)进行,该区域属亚热带季风气候。水稻种植期间(4~9月)平均气温为24.1℃,累积降水量为1140 mm。

1.2 试验设计

试验共设置7个处理,分别为:(1)不施氮处理(CK);(2)农民习惯施肥处理(FP);(3)普通尿素一次性施用处理(U);(4)释放期为30 d的控释尿素一次性施用处理(CRU30);(5)释放期为60 d的控释尿素处理(CRU60);(6)释放期为90 d的控释尿素处理(CRU90);(7)释放期为120 d的控释尿素处理(CRU120)。由于第一年CRU30处理水稻生长和产量表现明显弱于FP处理,农户积极性普遍较低,故第二年未设置CRU30处理。不同释放期控释尿素均为本课题组自行研制的产品,包膜材料主要有聚氨酯和热熔胶,包膜量为4.5%~8.0%,其释放期采用25℃下的浸提测定[13]。

试验分布在村庄的5个不同田块,对应的农户分别为石银泉、宋水珍、马景志、颜清明和石纯启,记为田块1、田块2、田块3、田块4和田块5,不同田块土壤基础养分状况如表1所示。农民习惯施肥处理是由当地农技推广部门统一推荐的施肥量和施肥方法,即氮、磷、钾肥用量分别为165、90和90 kg/hm2,氮肥按基肥∶分蘖肥∶穗肥为4∶3∶3施用,磷、钾肥均作为基肥一次性施用。处理(3)~(7)的氮、磷、钾肥用量根据往年水稻产量水平和目标产量,采用水稻养分专家系统(NE)对各田块进行推荐施肥,具体用量如表1所示。同一田块内,所有处理磷、钾肥用量均相同,除不施氮处理外,其他处理氮肥用量也相同。除施肥措施外,其他田间管理措施均与当地农民习惯保持一致。

表1 土壤基础养分状况和基于养分专家系统的氮、磷、钾肥用量

两年水稻品种分别为晶两优534和Ⅱ优7954,于4月育苗,5月移栽,9月收获,移栽密度为22.5万株/hm2。成熟期对水稻产量构成因素进行田间调查,调查内容包括有效穗数、穗粒数、实粒数、秕粒数和千粒重。收获时对每个小区进行单打单收并测定稻谷含水率,以晒干后重量表示水稻稻谷产量。

1.3 数据处理

施肥投入(元/hm2)=养分投入+包膜投入+劳动投入

其中,N、P2O5和K2O价格分别为5.65、8.33和6.67元/kg;释放期为30、60、90和120 d的控释尿素包膜成本(含包膜材料费用和人工费用)分别计为600、700、850和1000元/hm2;农民习惯处理劳动投入次数为3次,其他处理为1次。

施肥收益(元/hm2)=稻谷产量×稻谷价格-施肥投入

其中,稻谷价格为2.6元/kg。

产投比=施肥收益/施肥投入

氮肥农学效率=(施氮区产量-不施氮区产量)/施氮量

数据采用Excel 2013进行处理,SPSS 20.0进行统计分析,LSD法进行差异显著性检验,Origin 2017进行绘图。

2 结果与分析

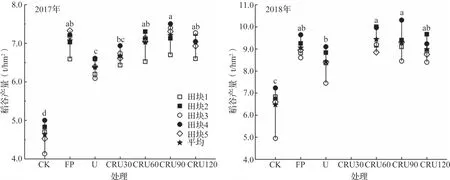

2.1 不同释放期控释尿素对水稻产量的影响

不同年份各处理水稻产量结果如图1所示,其中以不施氮(CK)处理产量最低,两年平均分别为4.64和6.47 t/hm2,其次为普通尿素一次性施用处理(U),两年平均分别为6.38和8.43 t/hm2,农民习惯施肥(FP)和控释尿素处理(CRU30~CRU120)产量相对较高,且差异未达到显著水平。对于不同控释尿素处理而言,随着释放期天数的增加,水稻产量总体呈先增加后减少或平稳的趋势,以释放期60~90 d时产量水平较高。控释尿素释放期为30 d时,2017年水稻产量平均为6.67 t/hm2,明显低于其他控释尿素处理;当释放期为60 d时,两年的水稻产量均可达到较高的水平,分别为7.03和9.44 t/hm2;随着释放期进一步延长至120 d时,两年的水稻产量分别为7.02和8.98 t/hm2。

图1 不同处理水稻产量

水稻产量对不同类型氮肥的响应有所差异,与CK处理相比,FP处理两年的增产率分别为53.2%和41.8%,明显高于U处理的37.9%和31.4%(表2);2017年CRU30处理的增产率为44.5%,明显低于释放期为60~120 d时的控释尿素处理,最高为CRU90处理(56.1%);2018年不同释放期控释尿素处理增产率以CRU60最高(48.1%),CRU120最低(40.6%)。与FP处理相比,U处理会引起水稻减产,两年降幅分别为9.7%和7.0%;同样的,控释尿素释放期为30 d时,水稻减产5.6%;当控释尿素释放期为60~120 d时,水稻产量与FP处理相当。与U处理相比,2017年CRU30增产率为4.7%,而释放期为60~120 d时两年增产率均达到10%以上,说明水稻高产所需要的控释尿素释放期应达到30 d以上。

表2 不同释放期控释尿素对水稻增产率的影响 (%)

2.2 控释尿素施用的经济效益分析

由表3可以看出,U处理的施肥投入最低,为2208元/hm2,随着控释尿素释放期的延长,施肥投入逐渐增加;其中,FP处理的施肥投入为2882元/hm2,介于CRU30和CRU60之间。从两年的施肥收益来看,2018年明显高于2017年;从不同处理的施肥收益来看,FP、CRU30和CRU60处理相对较高。两年FP处理的产投比分别为5.4和7.2,均低于U处理,但与CRU30和CRU60处理较为接近;另外,当控释尿素释放期超过60 d时,产投比出现下降的趋势,且低于FP处理。

表3 经济效益分析

2.3 不同释放期控释尿素对水稻产量构成因素的影响

水稻成熟期产量构成因素的调查结果(表4)显示,两年不施氮处理有效穗数分别为146和128个/m2,穗粒数分别为180和174个,氮肥施用明显提高了有效穗数和穗粒数,但对结实率和千粒重无明显影响。与FP处理相比,U处理明显降低了有效穗数和穗粒数,随着控释尿素释放期的延长,2017年有效穗数从CRU30处理的186个/m2增加到CRU90处理的204个/m2,穗粒数则从228个增加到234个,当释放期达到120 d时,有效穗数和穗粒数均有所下降,2018年的结果同样表现出相似的规律。

表4 不同处理水稻产量构成因素

2.4 不同释放期控释尿素对氮肥利用率的影响

氮肥农学效率是表征氮肥利用率的一种有效形式,其结果如图2所示,农民习惯施肥处理氮肥农学效率两年平均分别为13.7和13.4 kg/kg,略高于普通尿素一次性施用处理的11.0和12.4 kg/kg,普遍低于不同控释尿素处理。2017年氮肥农学效率从CRU30处理的12.9 kg/kg上升到CRU90处理的16.2 kg/kg,当释放期达到120 d时则降低到15.0 kg/kg;2018年CRU60和CRU90处 理 氮肥农学效率平均变幅为18.0~18.7 kg/kg,明显高于CRU120处理(15.8 kg/kg)。氮肥农学效率随着控释尿素释放期天数的增加,表现出先增加后降低的趋势,但CRU60、CRU90、CRU120处理间差异不显著。

图2 不同处理氮肥农学效率

2.5 控释尿素的适宜释放期

利用一元二次和线性加平台模型对水稻产量与控释尿素释放期进行拟合,以U处理为对照,得到两者的关系如图3所示。2017年以线性加平台模型的相关系数较高,为0.96,达到极显著水平,推算出控释尿素适宜的释放期为69 d,对应的理论产量为7.11 t/hm2;2018年以一元二次模型相关系数较高(0.98),同样达到极显著水平,推算出控释尿素适宜的释放期为71 d,对应的理论产量为9.43 t/hm2。由此可见,尽管两年产量水平有所差异,但是控释尿素最佳释放期均在69~71 d之内,平均为70 d,其对应的水稻产量可达到最佳水平。

图3 水稻产量与控释尿素释放期的关系

3 讨论

3.1 控释尿素释放期与水稻生长之间的关系

从水稻产量构成因素的结果可以看出,引起不同处理产量差异的主要原因是有效穗数和穗粒数的变化,决定其数量的关键时期为分蘖期、幼穗分化期和灌浆期[14]。对于普通尿素一次性施用而言,养分供应不足是产量较低的直接原因[15]。对于不同释放期控释尿素而言,尽管释放期30 d也许满足水稻分蘖期的养分需求,但其灌浆过程可能受到抑制导致无法形成有效穗[16];释放期60~90 d养分释放速度相对平稳,可降低无效分蘖、增加成穗率、促进灌浆[17];释放期为120 d时,水稻成熟期地上部养分含量仍处于相对较高的水平,营养生长旺盛,造成养分物质无法向籽粒转移[18]。

从氮肥利用率的结果可以看出,普通尿素一次性施用的氮肥农学效率为11~12 kg/kg,低于全国优化施肥的平均水平(13 kg/kg)[19],施用释放期超过60 d的控释尿素,氮肥农学效率平均可达到15 kg/kg以上,有效提高了氮肥利用率。控释肥料能够提高氮肥利用率的结论早已明确,主要是通过控制氮素的平稳释放促进根部对养分的吸收,降低氨挥发损失,进而提高氮肥利用率[20]。本研究的研究区域位于长江中游地区,中稻生育期一般在110~120 d左右,研究结果显示,释放期为60~90 d的控释尿素氮肥利用率明显高于30和120 d,说明释放期60~90 d可满足水稻各关键生育期的养分需求,这与华南地区双季稻的研究结果一致[11]。释放期过短(30 d)时,尽管苗期分蘖多,但无法形成有效穗,造成氮肥利用率低[21]。释放期过长(120 d)时,由于根系在生育后期吸收养分能力较弱,生殖生长主要依靠叶片向籽粒的养分转移,相比于释放期60~90 d,释放期120 d水稻前期的养分储存可能相对较低,进而导致氮肥利用率低[22]。

3.2 水稻施用控释尿素的最佳释放期

本研究基于养分专家系统对不同田块进行推荐施肥,较不施氮相比增产率为31.9%~47.7%,明显高于湖北省平均水平(27.5%)[23],该系统在我国东北、长江中下游等地区已得到广泛应用[3,24-25]。在此推荐施肥量的基础上,应用控释尿素一次性施用,较普通尿素还可以再增产10%左右,产量潜力得到了充分挖掘。本课题组通过合理控制包膜材料用量,研制了不同释放期的控释尿素,本试验选取了30、60、90和120 d型控释尿素,研究其在水稻产量形成和肥料利用率上的效果。结果表明,水稻高产、氮肥高效所对应的控释尿素释放期在60~90 d内。释放期过短可能引起前期养分过多而造成损失、后期养分供应不足而抑制灌浆,释放期过长则导致后期营养过剩,且增加了包膜成本[26]。根据肥效模型推算出控释尿素最佳释放期为70 d,较张木等[27]研究结果长10 d,分析原因可能有两点:一是由于后者所在研究区域位于我国南方地区,水稻生育期内积温较高;二是由于后者研究对象为早稻和晚稻,养分吸收规律有所差异[28]。因此,为实现长江中游高产单季稻一次性施肥,控释尿素推荐释放期为70 d。

4 结论

与普通尿素一次性施用相比,控释尿素平均可增加水稻产量10%以上;60~90 d释放期水稻有效穗数和穗粒数相对较高,对应的产量和氮肥农学效率同样处于较高的水平;利用肥效模型推算得到长江中游一季稻高产、氮肥高效的控释尿素最佳释放期为70 d。