气顶边水油藏气/水驱产油量贡献评价方法

2022-09-06孟智强葛丽珍祝晓林王永平朱志强

孟智强,葛丽珍,祝晓林,王永平,朱志强

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引言

锦州油田发现于2002 年[1],是辽西凸起上发育规模较大的油田之一。油田于2009 年投入开发,以沙二段气顶边水油藏开发为主,目前处于开发中后期。气顶边水油藏是一种气相、油相烃类和水体处于同一个水动力学体系中的油藏[2-3],目前国内外主要是利用水平井天然能量进行开发[4-5],以避免油井过早发生气窜和水锥,从而尽可能多地提高油环采收率。该类油藏在开发过程中受到气顶和边水双向驱动,地层能量供给充足,总体表现出气油比和含水率共同上升的特征。在不同的气顶和边水能量以及不同水平井纵向实施位置等条件下,油藏的气油比和含水率上升的形式各不相同,有气高水低型、水高气低型以及气水共进型[6-7],因此在不同的生产状态下,其开发效果和可采储量有待深入研究。

目前,可采储量预测和开发效果评价常用的油藏工程方法包括水驱特征曲线和气驱特征曲线,因其绘制简便、适应性较强而受到广泛应用。童宪章[8]首先提出了累计产油与累计产水之间关系的甲型水驱特征曲线;陈元千[9]对水驱特征曲线进一步研究,建立了多种水驱特征曲线形式[10-12];杨国绪等[13]、顾乔元等[14]首次针对气驱特征曲线进行了研究;童凯军等[15]、孟智强等[16]提出了累计产油量与累计产气量、累计产油量与气油比之间关系的气驱特征曲线研究方法。气顶边水油藏开发受气、水两相驱替,其产油量受边水和气顶气共同驱动的影响,因此,水驱、气驱特征曲线等单一驱替相评价方法均不适用于该类油藏[17-18]。目前,表征气油比和含水率组合规律以体现气顶边水油藏开发动态的研究较少,尚无气/水驱贡献产油量的评价方法。

从油气、油水两相渗流规律和物质平衡方程出发,分别按照气驱和水驱两部分建立了确定气/水驱贡献产油量的方法,综合油田动态生产资料,对气顶边水油藏可采储量预测和开发效果评价进行理论研究,以期为矿场开发提供指导意见。

1 地质概况

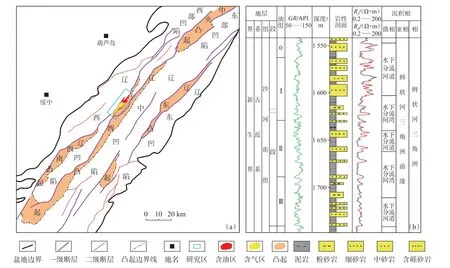

辽东湾海域古近系构造呈北东走向的凸-凹相间格局(图1),其中部区域形成“三凹两凸”共5 个次级构造单元,自西向东分别为辽西凹陷、辽西凸起、辽中凹陷、辽东凸起、辽东凹陷。各构造单元均呈北东—南西向平行展布[19]。锦州油田位于辽东湾海域辽西凸起中北段,西侧以辽西大断层为界紧邻辽西凹陷中洼,东南呈缓坡向辽中凹陷过渡,毗邻辽中凹陷中、北洼,处于油气富集有利位置,主要发育太古宇潜山,古近系沙河街组、东营组和新近系馆陶组、明化镇组[20-21]。锦州油田油藏埋深较大,测试产能高,油藏丰度高,含油层系主要为沙河街组二段,地层自上而下可细分为E3s2-0,E3s2-Ⅰ,E3s2-Ⅱ,E3s2-Ⅲ等4 个油组,为辫状河三角洲前缘亚相沉积,岩性以细—中粗粒长石岩屑砂岩或岩屑长石砂岩为主,原油黏度低。

图1 锦州油田构造位置图(a)及古近系沙二段岩性地层综合柱状图(b)Fig.1 Structural location(a)and stratigraphic column of the second member of Paleogene Shahejie Formation(b)in Jinzhou oilfield

2 模型建立

2.1 油藏工程方法模型

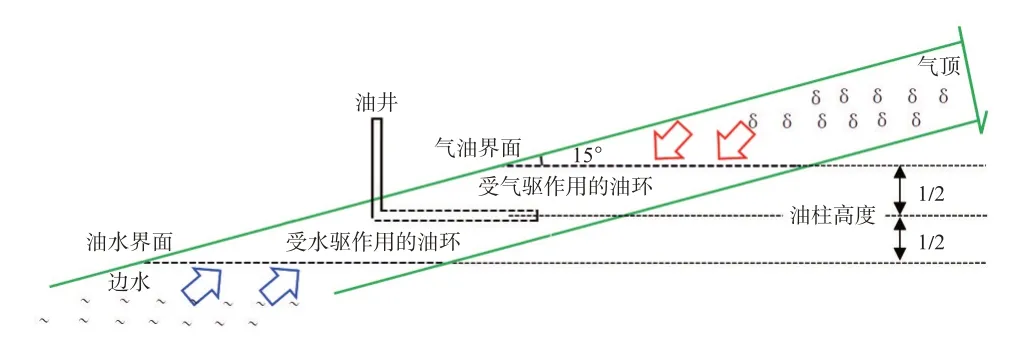

S31 油藏是锦州油田古近系沙河街组典型的气顶边水油藏,以带大气顶、窄油环、中等边水为典型特征,油藏气顶指数为2.1,水体倍数为60 倍,油环平面宽度小于600 m,油柱高度为33 m。为延缓气窜和水锥的影响,采用平行流体界面部署水平井开发,依靠气顶和边水天然能量驱动采油。水平井在油环上形成一排排状采油井网,采油井平面井距为300 m,水平井垂向位置位于油柱高度中部。

以该油藏为原型,建立气顶边水油藏产油量贡献评价的油藏工程方法模型(图2)。按照流体界面自上而下划分为气顶、油环和边水3 个部分,水平井位于油柱高度的1/2 位置。由于水平井井网的存在,油环纵向上被分为受气驱作用和受水驱作用2个部分,受井网分割的2 个部分的原始原油地质储量比为1∶1。

图2 气顶边水油藏产油量贡献评价油藏工程方法模型Fig.2 Reservoir engineering method model for oil production contribution evaluation in gas-cap and edge-water reservoirs

2.2 基本假设

模型基本假设条件如下:①油藏以气顶和边水天然能量开发;②忽略毛管压力及重力作用;③开发中后期,地层压力下降导致的原油脱气量相比气顶气窜量很小,忽略原油溶解气油比随时间的变化;④忽略原油、天然气、地层水体积系数随时间的变化;⑤水平井上部仅存在油气两相流动,水平井下部仅存在油水两相流动;⑥油藏采油速度控制合理,天然能量开发下水平井上部和下部的原油不发生大幅窜流,其合理性已通过数值模拟示踪剂技术对水平井上部原油和下部原油分别示踪得到了验证。

3 气/水驱产油量贡献评价方法

根据油藏工程方法模型,气顶边水油藏可分为受气驱和水驱作用的2 个部分。两部分之间为统一压力系统,油气、油水渗流互不干扰,分别对这两部分油藏建立数学模型。

3.1 理论推导基础

地层条件下的油气和油水两相渗流规律可以用达西定律来表示,在油气、油水两相稳定渗流条件下[22-24],存在如下关系:

式中:qga和qwa分别为地层条件下的气相和水相流量,m3/d;qoa1和qoa2分别为地层条件下气驱和水驱贡献油相流量,m3/d;K为油层绝对渗透率,mD;Krg和Kro1分别为油气相渗中气相和油相的相对渗透率;Krw和Kro2分别为油水相渗中水相和油相相对渗透率;Ago和Awo分别为气驱和水驱部分油层的横截面积,m2;ΔP1和ΔP2分别为气驱和水驱的驱替压差,MPa;μg,μo,μw分别为天然气、原油和地层水原始地层条件下的黏度,mPa·s(忽略流体黏度随时间的变化);L1和L2分别为气驱和水驱的油层长度,m。

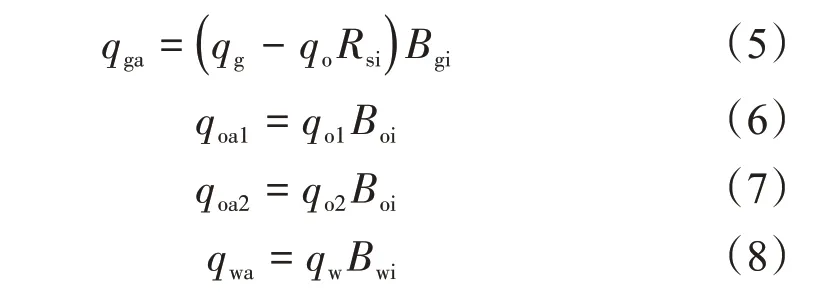

将地层条件下的流量qga,qoa1,qoa2,qwa转换为地面条件下的流量:

式中:qg,qo,qw分别为地面条件下的产气量、产油量和产水量,m3/d;qo1和qo2分别为地面条件下气驱和水驱贡献产油量,m3/d;Rsi为原油原始溶解气油比,m3/m3(忽略溶解气油比随时间的变化);Bgi,Boi,Bwi分别为天然气、原油、地层水的原始体积系数(忽略流体体积系数随时间的变化)。

联立式(1)—(8),可得到气驱和水驱部分稳定渗流条件下的油气和油水两相渗流方程:

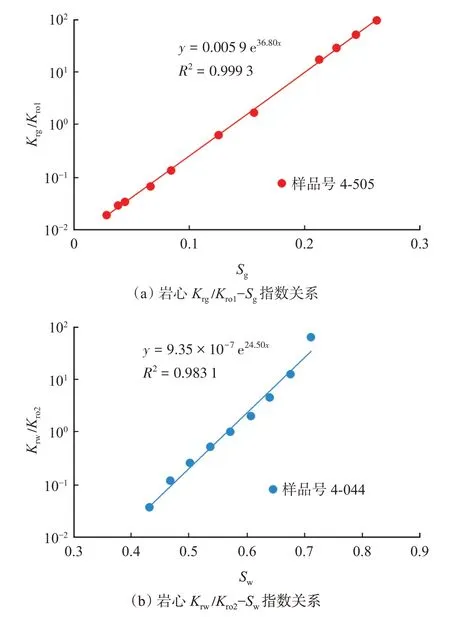

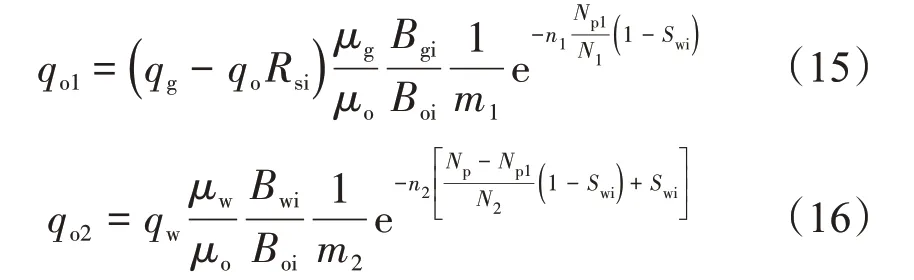

根据锦州油田天然岩心室内非稳态法进行的油气、油水相对渗透率实验研究结果,绘制岩心油气/油水两相相对渗透率比值与岩心含气/含水饱和度的关系(图3)。

图3 锦州油田油气和油水相对渗透率实验结果Fig.3 Experimental results of relative permeability of oil-gas and oil-water in Jinzhou oilfield

在岩心驱替至含气、含水饱和度处于中高含气/含水阶段时,油气/油水相对渗透率比值与油环含气/含水饱和度之间满足指数函数关系:

式中:Sg和Sw分别为气驱部分油环含气饱和度和水驱部分油环含水饱和度;m1,n1,m2,n2均为相渗拟合系数。

根据实验结果拟合得出m1,n1,m2,n2分别为0.005 9,36.80,9.35×10-7,24.50。

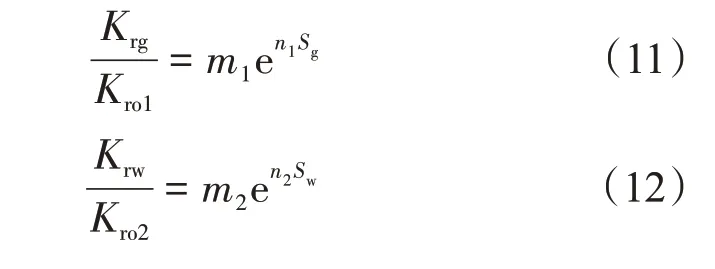

运用物质平衡方法对气驱和水驱部分含气、含水饱和度进行计算,忽略开发过程中原油体积系数的变化。气驱部分油环地下含气饱和度与气驱部分油采出程度成正比,水驱部分油环地下含水饱和度与水驱部分油采出程度成正比:

式中:Np为油藏累计产油量,104m3;Np1为气驱部分累计产油量,104m3;N1和N2分别为气驱和水驱部分原始原油地质储量,104m3(依据水平井部署位置,其值为原始油环地质储量的一半);Swi为束缚水饱和度。

3.2 气/水驱产油量贡献评价方法

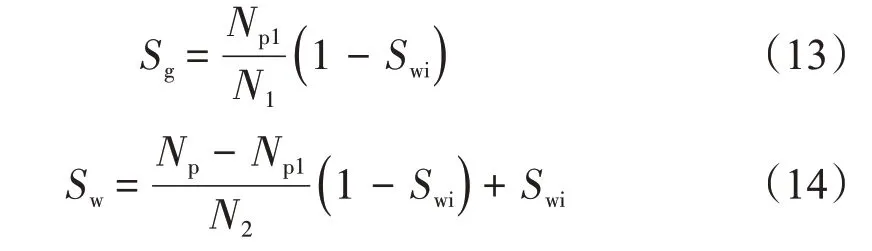

联立式(9)—(14),得到气驱和水驱两部分单位时间内分别贡献产油量的关系式:

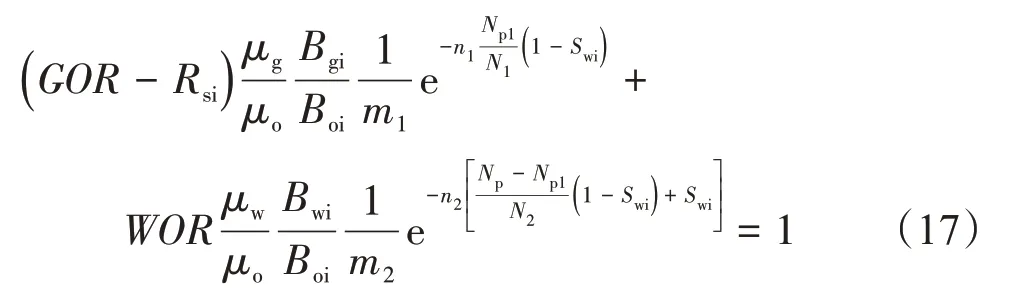

将两式相加得到总产油量,即可建立气/水驱产油量贡献评价关系式:

式中:GOR和WOR分别为油藏生产的气油比和水油比,m3/m3。

根据式(17)可知,油藏单位时间产油量分为气驱贡献产油量和水驱贡献产油量2 个部分,其贡献比例总和为1。同时,该关系式反映出气/水驱贡献产油量的比例大小与气油比、综合含水率以及气/水驱累计产油量相关。在某一时刻气/水驱累计产油量一定的情况下,气油比上升,则水油比降低;反之,则亦反之,表现出气水动态博弈的特征。

由于式(17)中只有气驱部分累计产油量是未知参数,通过数值求解可以计算出气驱部分累计产油量,即气驱贡献累计产油量。联合总累计产油量,可得出水驱部分累计产油量,即水驱贡献累计产油量。因此,该气/水驱产油量贡献评价方法为生产动态资料和气/水驱产油量贡献之间搭建了桥梁。

4 可采储量预测及开发效果评价方法

4.1 可采储量预测方法

在气驱和水驱部分累计产油量明确的基础上,气驱和水驱部分可以看作是2个生产规律独立的油藏。通过气驱和水驱特征曲线能够分别预测这两部分的可采储量。

对于水平井上部的气驱部分,根据气驱特征曲线,气驱油藏生产气油比GOR1、累计产油量Np1呈半对数线性关系:

忽略原油溶解气油比随时间的变化,气驱部分生产气油比计算公式为

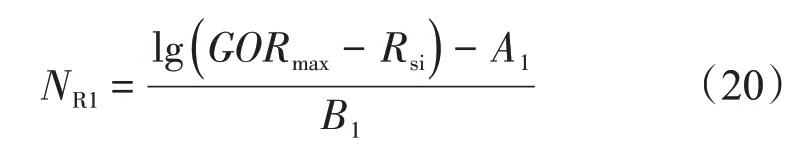

根据气驱特征曲线拟合得出的参数A1和B1,可计算得出气驱部分的原油技术可采储量NR1:

对于特定的油藏,在不进行重大调整和不改变开发方式的条件下,气驱部分日产油量qo1与生产气油比GOR1之间存在半对数线性关系。气驱部分当油藏达到经济极限日产油量时(海上油田一般取5 m3/d),其对应的生产气油比即油藏极限气油比:

式(18)—(21)中:GOR1为气驱部分生产气油比,m3/m3;A1和B1均为气驱特征曲线拟合系数;NR1为气驱部分原油可采储量,104m3;GORmax为气驱部分经济极限气油比,m3/m3;C和D均为方程拟合系数。

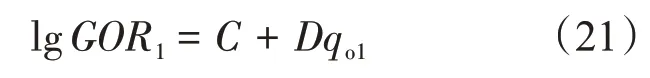

对于水平井下部的水驱部分,根据石油可采储量计算行业标准[25],水驱油藏优选甲、乙、丙、丁4种典型的水驱特征曲线之一,可得出水驱部分原油技术可采储量。通过采用丁型水驱特征曲线来说明水驱部分可采储量的预测过程。水驱部分水驱特征曲线、原油可采储量计算公式分别为

式中:Np2为水驱部分累计产油量,104m3;Wp2为水驱部分累计产水量,104m3(考虑气驱部分产水量低,水驱部分累计产水量等于油藏累计产水量);Lp2为水驱部分累计产液量,104m3;NR2为水驱部分原油可采储量,104m3;A2和B2均为水驱特征曲线拟合系数。

4.2 开发效果评价方法

在明确气/水驱部分贡献累计产油量,以及相应部分的含水率和气油比的基础上,利用相应的气/水驱油藏开发效果评价图版可对气顶边水油藏进行综合评价。

对于水平井上部的气驱部分,根据孟智强等[16]提出的气驱油藏开发效果评价图版进行评价。它是气驱油藏气油比、采出程度和采收率之间的理论关系模型,反映了在油藏稳定渗流的条件下,生产气油比随采出程度的增加呈对数增长的客观变化规律:

式中:E1为气驱部分原油采出程度;ER1为气驱部分原油采收率。

通过投影气驱部分生产气油比和采出程度数据点到气驱油藏开发效果评价图版,根据气油比在图版中的变化趋势,能够评价某一时间段内气顶边水油藏气驱部分的开发效果变化。

对于水平井下部的水驱部分,根据水驱油藏开发效果评价图版进行评价,以经典的童宪章图版为例:

式中:fw2为水驱部分含水率;E2为水驱部分原油采出程度;ER2为水驱部分原油采收率。

通过投影水驱部分含水率和采出程度数据点到童宪章图版,根据含水率的变化趋势,能够评价气顶边水油藏水驱部分的开发效果变化。通过气驱部分和水驱部分开发效果的评判,综合得出气顶边水油藏的开发效果变化,进而指导油藏控气、控水以及剩余油挖潜。

5 实例应用

锦州油田S31 油藏于2009 年9 月投入开发,2015 年9月进行了加密综合调整,总体经历了上产期、快速递减期、综合调整稳定期和缓慢递减期4个阶段。油藏高峰产油量为1 500 m3/d,截至2019年9 月,油藏产油量为152 m3/d,含水率为78.5%,气油比为1 711 m3/m3。该油藏物理参数、流体参数和相渗参数如表1 所列,生产动态数据如表2 所列。

表1 锦州油田S31 油藏参数Table 1 Parameters of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

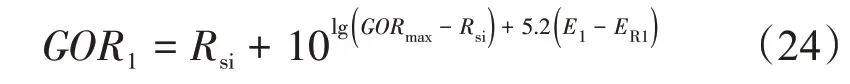

表2 锦州油田S31 油藏生产动态数据Table 2 Production dynamic data of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

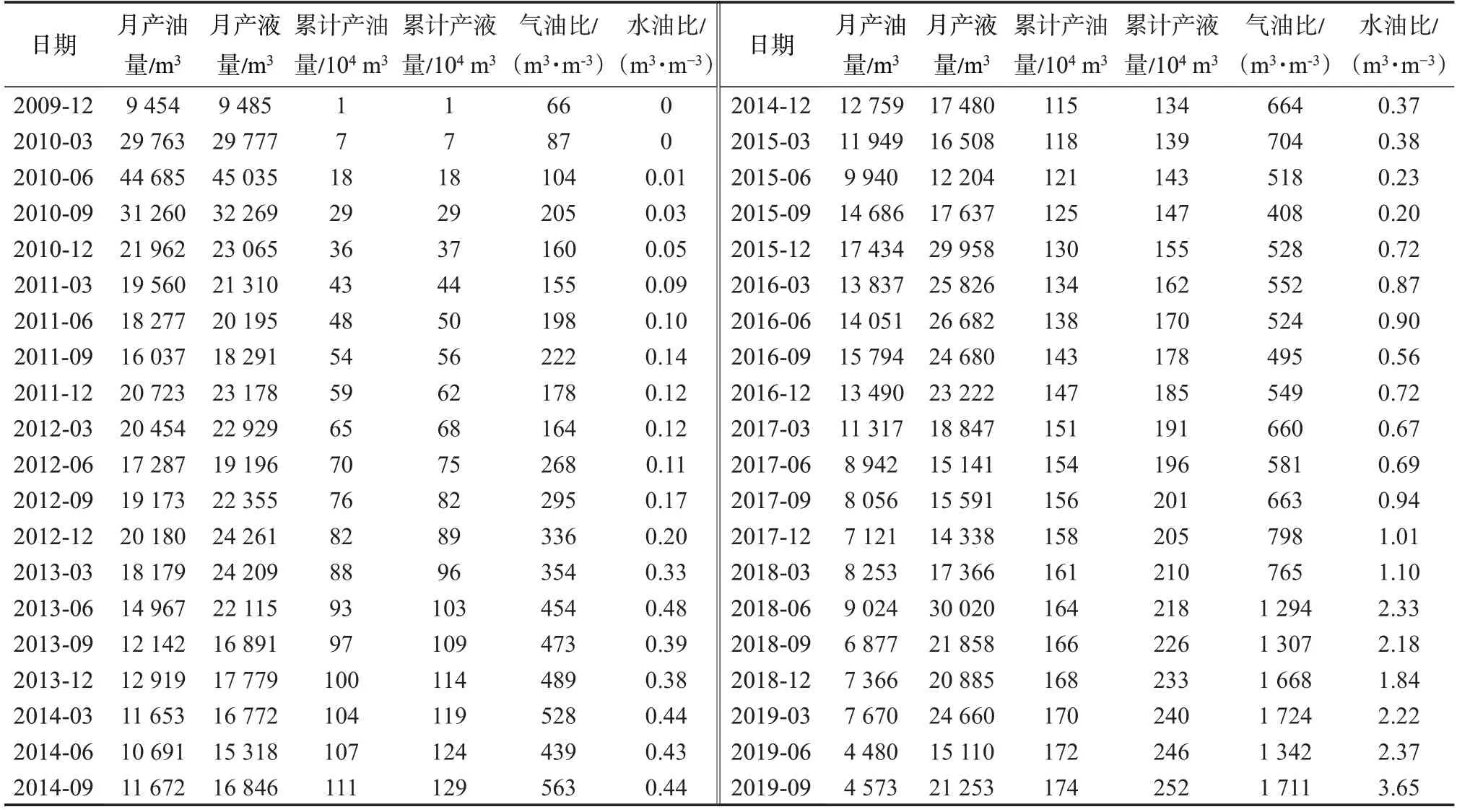

以S31 油藏2009—2019 年实际生产数据为基础,利用式(17),通过数值求解计算得出该油藏气/水驱贡献累计产油量随时间的变化关系(图4)。为验证该结果的可靠性,在高精度地质建模和精细数值模拟历史拟合的基础上,采用示踪剂追踪技术预测气驱和水驱部分原油累计产出量。模拟结果与油藏工程方法对比结果(图5)显示,数值模拟结果与气/水驱产油量贡献评价方法计算结果基本一致。

图4 锦州油田S31 油藏气/水驱产油量贡献评价方法计算结果Fig.4 Calculation results of production contribution evaluation method of gas/water drive of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

图5 锦州油田S31 油藏气/水驱产油量文中评价方法与数值模拟计算结果对比Fig.5 Comparison between the evaluation method in this paper and the numerical simulation results of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

目前S31 油藏气驱和水驱贡献累计产油量分别为60.49×104m3和110.18×104m3。其中,气驱部分贡献累计产油量占油藏累计产油量的35%,水驱部分贡献累计产油量占油藏累计产油量的65%,表明目前气驱部分贡献累计产油量在总累计产油量中的占比低。在气驱部分储量与水驱部分储量一致的条件下,S31 油藏气驱部分采出程度为18.5%,水驱部分采出程度为43.4%,气驱部分采出程度远低于水驱部分,表明S31 油藏气顶气驱效果差于边水驱开发效果,大量气顶气未能起到有效的驱油作用,而是通过优势渗流通道气窜采出,效果较差。

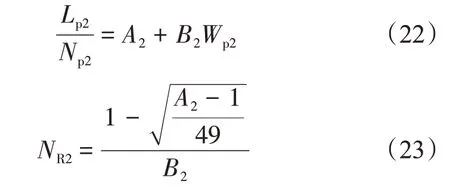

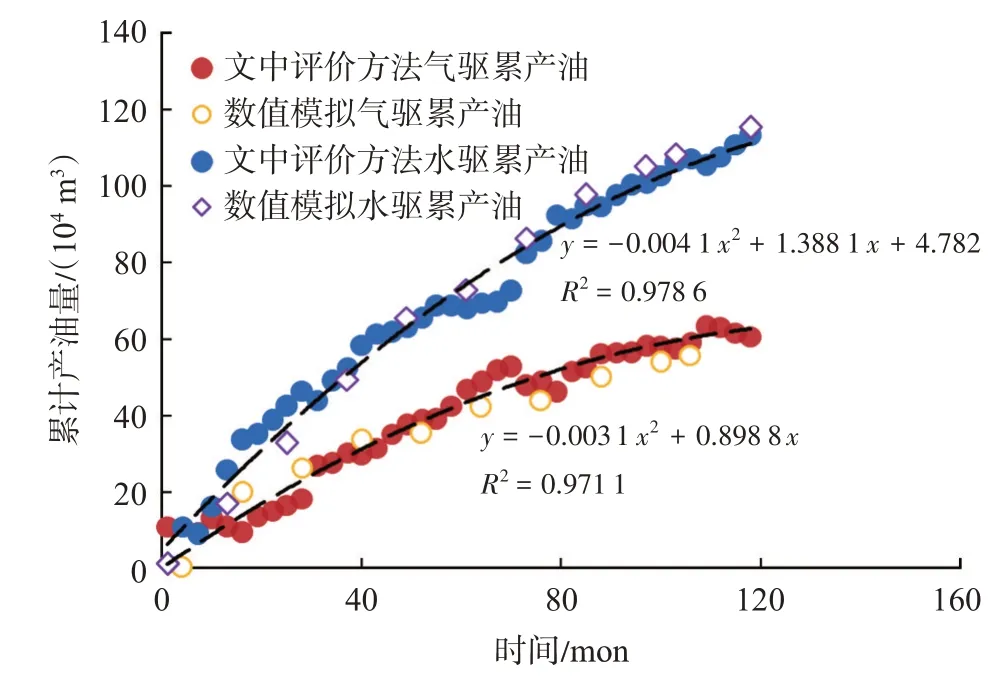

对锦州油田S31 油藏气顶边水油藏气驱部分的原油可采储量进行预测,绘制lg(GOR1-Rsi)与Np1之间关系的气驱特征曲线,并选取该油藏综合调整后的实际数据进行拟合,得出拟合参数A1和B1分别为0.044 1 和0.858 5(图6),并进一步计算出油藏气驱部分的经济极限气油比。根据S31 油藏的生产动态数据,选取海上油田油井经济极限产量为5 m3/m3,代入式(21)计算得出该油藏气驱部分经济极限气油比为16 262 m3/m3。将该经济极限气油比值和气驱特征曲线拟合参数A1和B1值代入式(20),得出该油藏气驱部分的可采储量为75.99×104m3。

图6 锦州油田S31 油藏lg(GOR1-Rsi)与Np1关系Fig.6 Relationship between lg(GOR1-Rsi)and Np1 of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

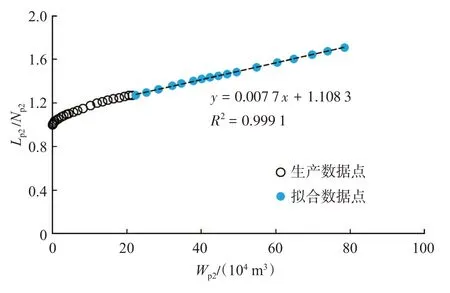

对于水驱部分,根据锦州油田S31 油藏的油藏类型、地层原油黏度及含水上升规律,采用丁型水驱特征曲线对水驱部分原油可采储量进行预测。选取锦州油田S31 油藏综合调整后的实际数据进行拟合,得出拟合参数A2和B2分别为0.007 7 和1.108 3(图7)。当经济极限含水率取0.98 时,得出水驱部分原油可采储量为123.61×104m3。综合气驱部分和水驱部分的原油可采储量,气顶边水油藏原油可采储量共计199.60×104m3。

图7 锦州油田S31 油藏Lp2/Np2与Wp2关系Fig.7 Relationship between Lp2/Np2 and Wp2of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

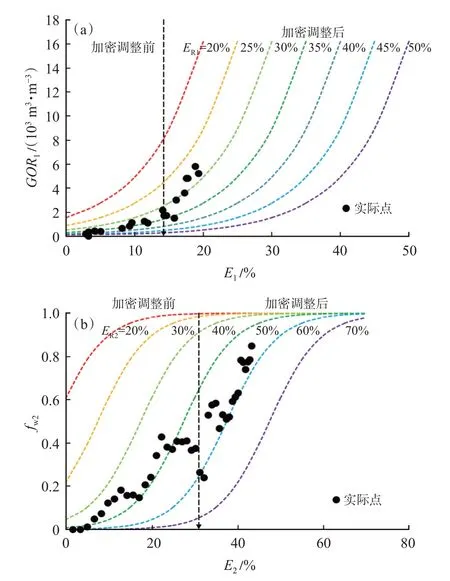

根据式(24)、式(25)绘制气驱部分和水驱部分的开发效果评价图版,并投影实际数据到相应图版(图8),对气顶边水油藏综合调整后的开发效果进行评价。锦州油田S31 油藏气驱部分在加密调整前符合采收率35%曲线,加密调整后实际数据点趋势从采收率35%曲线转向30%曲线;水驱部分在加密调整前采收率在50%曲线,加密调整后实际数据点趋势从采收率50%曲线转向60%曲线。

图8 锦州油田S31 油藏气驱部分(a)水驱部分(b)开发效果评价Fig.8 Development effect evaluation of gas-drive(a)and water drive(b)of S31 reservoir in Jinzhou oilfield

综上所述,锦州油田S31 油藏通过加密综合调整,气驱部分效果变差,而水驱部分效果变好。结合矿场生产动态分析,这主要由于该油藏通过加密综合调整增加了采油速度。对于气驱和水驱这2种驱替方式,气驱油方式对采油速度更加敏感,提高采油速度导致气顶气沿原先形成的高渗通道窜进,使驱油效果变差;水驱油方式对采油速度敏感性较低,提高采油速度相应地提高了生产压差,扩大了水驱波及,因而驱油效果变好。

综上所述,锦州油田S31 油藏目前气驱部分累计产油量低,当前井网条件下可采储量低,且气驱开发效果存在变差趋势,是该油藏后续应该重点挖潜的对象。气/水驱产油量贡献评价方法的应用,为该气顶边水油藏的后期挖潜方向提供了理论指导。

6 结论

(1)基于稳定渗流理论,建立了气顶边水油藏气/水驱产油量贡献评价方法,反映了气/水驱贡献产油量的比例大小与气油比、含水率以及气驱和水驱累计产油量呈现指数求和为1 的关系。利用生产动态数据,数值求解计算得出锦州油田S31 油藏气驱和水驱部分累计产油量分别为60.49×104m3和110.18×104m3,与数值模拟计算结果基本一致。

(2)结合气驱和水驱特征曲线,考虑经济极限气油比和含水率,对锦州油田S31 油藏可采储量预测表明,气驱部分可采储量为75.99×104m3,水驱部分可采储量为123.61×104m3。

(3)结合气驱和水驱开发效果评价图版对锦州油田S31 油藏评价表明,锦州油田加密调整后气驱部分采收率由35%曲线转向30%曲线,开发效果变差,水驱部分采收率由50%曲线转向60%曲线,开发效果变好。综合分析锦州油田S31 油藏上部气驱采出程度仅18.5%,目前开发效果存在变差趋势,为后续重点挖潜方向。