1971~2020年藏东南极端降水指数的时空变化特征

2022-09-05白宇轩索朗旺堆党雪妮

白宇轩 , 杜 军 , 王 挺 , 索朗旺堆 , 党雪妮

(1. 西藏自治区林芝市气象局, 林芝 860000;2. 西藏高原大气环境科学研究所/西藏高原大气环境研究重点实验室,拉萨 850001;3. 中国气象局墨脱大气水分循环综合观测野外科学试验基地, 墨脱 860700)

引言

近年来,因全球气候变化,自然灾害风险加剧,已成为影响全球可持续发展的挑战之一[1]。Easterling等[2]认为全球极端降水事件数量显著增加的区域多于显著减少的区域。Frich等[3]、Westra等[4]研究指出,20世纪后半期全球极端降水事件的天数和极端降水的强度均表现出显著增多的趋势。我国也在极端降水研究方面取得了一系列成果。卢珊等[5]分析表明,1961~2016年我国极端降水事件明显增多,极端降水量和极端降水日数呈增加趋势的站点占总站数的68%,且主要集中在东南沿海和西部地区。邹磊等[6]研究指出,1961~2017年长江中下游流域极端降水指数除持续干燥指数和持续湿润指数外,其余降水指数均呈现上升趋势。马伟东等[7]认为1961~2017年青藏高原各站点的极端降水量、极端降水日数和极端降水贡献率均表现出了明显的上升趋势,虽然极端降水强度也在上升但趋势并不明显。赵金鹏[8]分析表明,1961~2016年青藏高原年降水量、日降水强度、强降水量、极端强降水量、低强度降水日数、中等强度降水日数、最大1日降水量和最大5日降水量均呈增加趋势,强降水量和极端强降水量的增加幅度超过了总降水量的一半以上,连续干旱日数和连续湿润日数呈减少趋势。关于西藏地区极端降水,有研究表明1961~2012年连续干旱日数呈显著减少趋势,连续5日最大降水量也趋于减少但不显著,其他极端降水指数趋于增加且不显著[9];1971~2012年珠峰地区连续干旱日数、连续湿日和降水强度表现为增加趋势,其他极端降水指数趋于减少[10];1961~2005年雅鲁藏布江流域1日最大降水量和连续无降水天数呈减少趋势,连续5日最大降水量、中雨日数、年平均降水强度和年连续降水天数趋于增加[11]。

藏东南(西藏自治区林芝市)境内多山,河谷纵横,地势西高东低,海拔高低悬殊,形成了独特的立体气候,以山地亚热带和热带湿润、高原温带湿润半湿润气候为主,水资源极为丰富,年降水量大于600 mm,其中察隅、墨脱等低海拔地区超过1000 mm,甚至达3000 mm以上,是西藏降水最丰沛的地区,也是我国第2个多雨中心[12]。此外,藏东南也是我国泥石流、滑坡灾害最为严重的地区之一[13−15],而极端降水又是泥石流、滑坡灾害的激发条件。但是,目前针对藏东南极端降水的研究少见报道,亟待加强。为此,本文基于1971~2020年藏东南4个气象站逐日降水量资料,选取适合当地的10个极端降水指数,采用线性趋势、Mann-Kendall非参数检验、R/S趋势分析、Morlet小波等方法,分析了近50 a藏东南极端降水指数的时空变化特征,以期为区域山洪、泥石流、滑坡、崩塌等灾害风险管理以及川藏铁路建设和运营等提供科学支撑。

1 资料与方法

1.1 资料

本文利用1971~2020年藏东南4个站(图1)逐日降水量资料,资料来源于西藏自治区气象信息中心,数据均进行了质量控制。采用国家气候中心提供的88项大气环流指数(1981~2020年)中的亚洲极涡、西太平洋副热带高压、印缅槽以及西藏高原等指数;26项海温指数中的NINO3,4区海表温度距平指数、印度洋暖池面积和强度指数、西太平洋暖池面积和强度指数、暖池型和冷舌型ENSO指数;16项其他指数中的太阳黑子指数、南方涛动指数、太阳辐射通量指数和赤道太平洋次表层海温指数。

图1 藏东南地理位置及气象站点分布

1.2 研究方法

1.2.1 极端降水指数

极端降水指数(Extreme precipitation index, EPI)是从世界气象组织(WMO)气候委员会(CCL)及气候变率和可预报性研究计划(CLIVAR)推荐的27个极端气候指数[16]中,结合藏东南气候特点选取了10个指数(表1)。各站极端降水指数运用RClimDex软件[17]计算,藏东南用4个站的平均值表示。多年平均为基准期(1981~2010年)的平均值。

表1 极端降水指数定义

1.2.2 线性变化趋势估计

线性变化趋势[18]计算公式如下:

式中:Y为极端降水指数;t为时间;a0为常数项;a1为线性趋势项,把a1×10年称为极端降水指数每10 a的变化趋势。对于变化趋势的显著性,采用时间t与原序列变量Y之间的相关系数进行不同程度的显著性检验(p<0.10,p<0.05和p<0.01)。

1.2.3 Mann-Kendall方法

采用Mann-Kendall(M-K)法[18]对极端降水指数进行突变检验。M-K法是一种气候诊断与预测技术,是世界气象组织推荐并已广泛应用的非参数统计方法。该方法可以判断气候序列中是否存在气候突变,如果存在,可确定出突变发生的时间。

1.2.4 R/S分析法

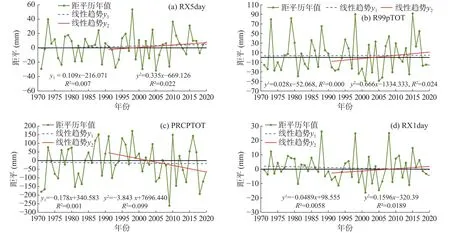

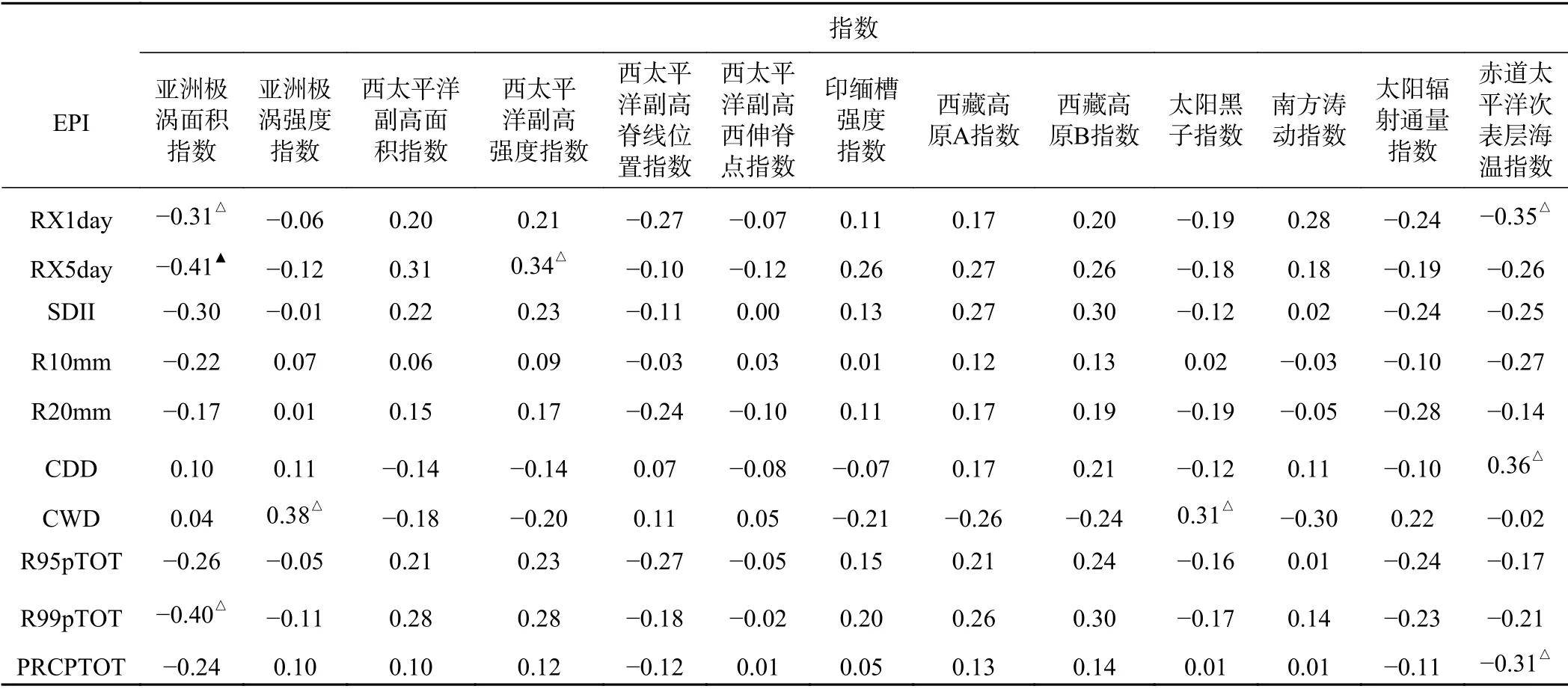

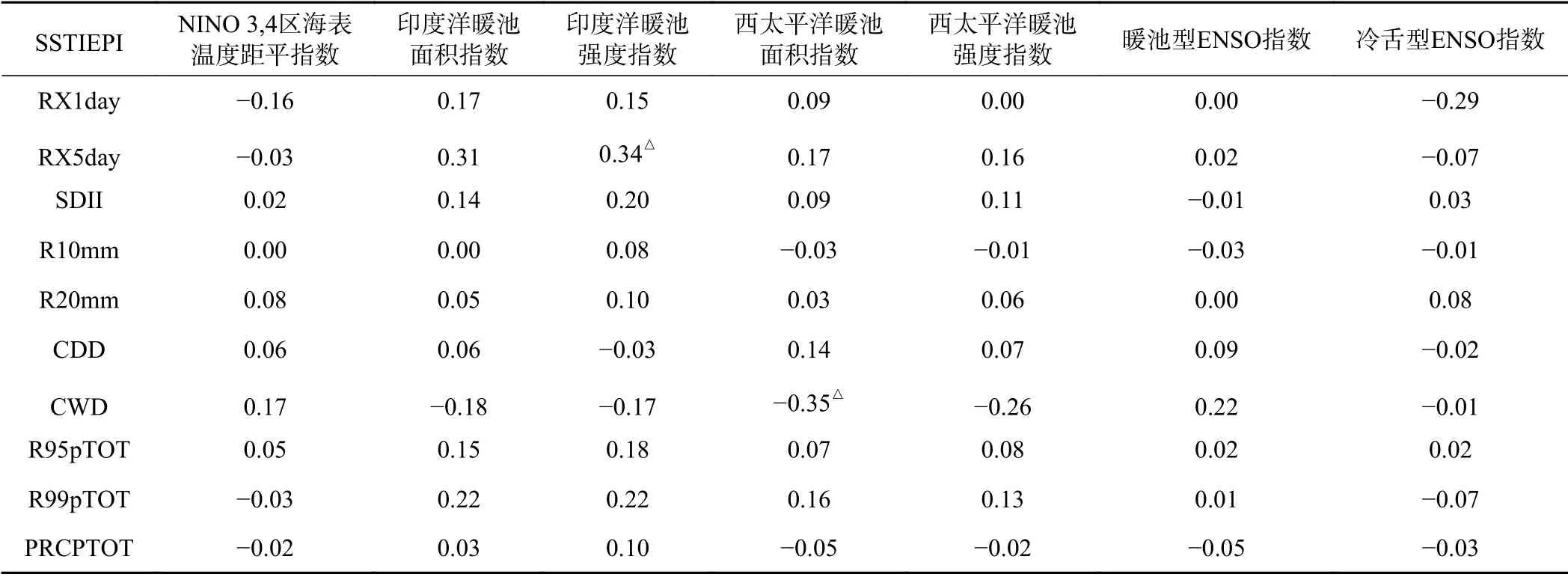

R/S分析法[19]可通过计算获取Hurst指数(简称H指数)来判断极端降水指数时间序列变化趋势的持续性,用以预测藏东南未来极端降水指数变化。H指数的分类等级见表2。由表2可知:(1)当0 表2 H指数分级[21] 1.2.5 Morlet小波分析 Morlet小波是常用小波函数之一,它可以判别时间序列中所包含多时间尺度周期性的大小及这些周期在时域中的分布。本研究应用Morlet小波分析方法[22,23],对藏东南各项极端降水指数进行周期分析。 1.2.6 数据处理 数据处理、分析、绘图均利用Excel 2007软件完成,并利用数据处理系统[24](Data Processing System)提供的M-K检验法、Hurst指数计算方法进行统计分析。 2.1.1 年际变化 表3给出了近50 a(1971~2020年)藏东南各项极端降水指数的变化趋势。由表3可知,各项极端降水指数变幅都不大,且均未通过显著性检验。其中,RX1day、R20mm、CWD、R95pTOT、PRCPTOT呈下降趋势,平均每10 a分别下降0.49 mm、0.02 d、0.16 d、1.51 mm和1.78 mm;其他指数趋于增加,增幅以CDD最 大(1.31 d·10a−1),SDII最 小(0.04 mm·d−1·10a−1)。1991~2020年,大部分极端降水指数变幅都有不同程度的增加,其中RX5day(图2a)增幅为3.35 mm·10a−1,R99pTOT(图2b)增幅达6.66 mm·10a−1,而PRCPTOT(图2c)减幅更明显,达−38.43 mm·10a−1(p<0.10);RX1-day(图2d)、R95pTOT(图略)由减变增,而SDII(图略)、R10mm(图略)由增变减。 图2 1971~2020年藏东南部分极端降水指数变化趋势 表3 1971~2020年藏东南及各站极端降水指数的变化趋势 2.1.2 年代际变化 表4给出了藏东南各项极端降水指数距平的年代际变化。在10 a时间尺度上,20世纪70~80年代,RX1day、R20mm、R95pTOT、R99pTOT为正距平,其他指数为负距平;20世纪90年代,除RX1day、R99pTOT为负距平外,其他指数均为正距平;进入21世纪前10年,仅有CDD为正距平,其他指数均为负距平;21世纪10年代,R10mm、CWD和PRCPTOT为负距平,其余指数均为正距平。总体上,藏东南极端降水指数在20世纪90年代多为正距平,21世纪前10年多为负距平。 表4 1971~2020年藏东南各项极端降水指数距平的年代际变化 在30 a时间尺度上,60%的极端降水指数表现为下降趋势。比较1991~2020年与1971~2000年的平均值可知,RX5day、SDII、R10mm、CWD分别增加0.47 mm、0.03 mm·d−1、0.19 d和3.73 d,RX1day、R20mm、CWD、R95pTOT、R99pTOT和PRCPTOT依次减少1.99 mm、0.40 d、0.17 d、13.11 mm、3.31 mm和12.66 mm。 2.1.3 趋势分析 采用R/S分析方法,计算了1971~2020年藏东南各极端降水指数的H指数(表5)。由表5可知,8个极端降水指标的H指数均在0.5以上,说明各指数存在不同程度的持续性,未来的变化趋势可能仍与过去保持一致。其中R10mm、R20mm、CDD、CWD和PRCPTOT的H指数>0.65,持续性为较强及以上等级,未来这4个极端降水指数保持历史变化趋势的可能性极大;RX1day、SDII的H指数介于0.55~0.65,因而具有较弱的持续性。RX5day、R99pTOT的H指数介于0.45~0.50,为很弱的反持续性,未来这2个极端降水指数变化趋势可能与过去相反。结合近50 a藏东南各极端降水指数的变化趋势,可预测其未来变化趋势,即RX1day、R20mm、CWD、R95pTOT、PRCPTOT仍趋于下降,说明未来区域洪涝风险降低,但并不排除未来极端强降水造成洪涝、泥石流、山体滑坡等灾害发生的可能性。 表5 1971~2020年藏东南各项极端降水指数的H指数和突变年份 2.1.4 突变分析 从近50 a藏东南各极端降水指数M-K检测结果(图3)可以看出,除CDD发生了突变外,其他指数均未出现气候突变。如图3d所示,CDD UF曲线在1971~1980年呈振荡下降趋势,1981~2020年趋于上升。UF和UB曲线在2002年出现交叉,且交叉点位于±1.96之间,即确定2002年为突变点,由相对偏少期跃变为相对偏多期,突变前后平均CDD分别为56.3 d和61.4 d,突变后较突变前偏多5.1 d。 图3 1971~2020年藏东南部分极端降水指数突变检验(蓝色线为UF,红色线为UB,绿色虚线为0.05水平的显著性检验临界值) 2.1.5 周期分析 利用Morlet小波方法,分析了1971~2020年藏东南各项极端降水指数的周期变化特征(图4)。结果显示,多数极端降水指数存在显著的3~4 a振荡周期(通过0.05水平的显著性检验)和10~15 a振荡周期(未通过显著性检验且分布时段不相同)。近50 a,RX1day主要有2~4 a的准周期和10 a的长周期,前者贯穿于整个时段,后者主要存在于20世纪80年代中期~21世纪前10年中期;RX5day有6 a的显著周期和12 a的长周期,这2个周期分别存在于20世纪70年代、80年代中期~21世纪前10年初期;SDII存在3~4 a、6 a的显著周期,前者主要在20世纪70年代后期,后者发生在80年代中期之前,而10 a的长周期主要存在于20世纪80~90年代;R20mm有存在于整个时段的3~4 a的显著周期,以及存在于20世纪70年代中期~90年代的8~10 a的长周期;CDD只有3 a的显著周期,主要在1971~1988年和1993~2010年两个时段;R95pTOT有3~4 a、6 a的显著周期和10 a的长周期,其中3~4 a周期始终贯穿于20世纪80年代~21世纪前10年,6 a周期仅发生在20世纪70年代~80年代初,而10 a周期主要存在于20世纪80年代中期~90年代;R99pTOT过去50 a里存在3~4 a的显著周期和8 a的长周期,前者存在于20世纪70~80年代和90年代后期之后,后者发生在20世纪80年代~21世纪前5年;PRCPTOT也存在显著的3~4 a周期,另外在20世纪70年代~90年代中期还存在10 a周期。 图4 1971~2020年藏东南极端降水指数小波分析(右: 红实线表示头部影响的临界线,黑实线内的区域通过了0.05水平的显著性检验)及小波全域能量谱(左: 蓝实线为对应的能量谱,其中超过绿虚线的部分通过了0.05水平的显著性检验) 2.2.1 平均态的空间分布 从1981~2010年藏东南各站极端降水指数平均值的空间分布(图略)来看,RX1day、RX5day分别为31.1~47.3 mm和75.8~102.5 mm,以波密最大、林芝最小。R10mm、R20mm分布较为一致,呈东多西少的分布特征,最大值均出现在波密,分别为27.7 d和7.8 d,最小值都在米林,分别为5.8 d和4.3 d。CDD介于47.4~80.8 d,呈东低西高的分布特征,最高值在林芝,最低值在察隅。CWD分布与CDD相似,不过最高值在米林(11.9 d),最低值仍在察隅(9.8 d)。 强度是衡量极端降水的另一要素,强度越大越容易造成洪涝灾害。藏东南平均降水强度为6.8 mm·d−1,其中波密最大(7.1 mm·d−1),米林最小(5.8 mm·d−1)。R95pTOT、R99pTOT、PRCPTOT总体上都呈自东向西递减的分布特征,高值区在波密,低值区位于林芝,分别为128.8~191.6 mm、33.8~62.4 mm和668.8~870.0 mm。 2.2.2 变化趋势的空间分布 根据1971~2020年藏东南各站极端降水指数变化趋势(表3)来看,近50 a RX1day只在林芝站呈增加趋势(0.77 mm·10a−1),其他3站均为减少趋势,减幅为0.13~1.58 mm·10a−1,以波密减幅最大。RX5day在所有站点上都表现出增加趋势,增幅为0.56~1.67 mm·10a−1,其中林芝最大、波密最小。SDII在波密站无变化,其他站点都趋于增加,增幅为0.02~0.07 mm·d−1·10a−1,以林芝最大、察隅最小。R10mm除察隅呈减少趋势外(−0.71 d·10a−1),其他3站均为增加趋势,增幅为0.03~0.63 d·10a−1,以米林最大。R20mm增减幅都不大,林芝、察隅均为0.02 d·10a−1,米林、波密分别为−0.07 d·10a−1和−0.03 d·10a−1。CDD仅波密站表现为弱的减少趋势(−0.38 d·10a−1),其他站点倾向于增加,增幅为0.57~4.01 d·10a−1,以米林最大。CWD呈东减西增特征,其中波密减幅最大,为−0.42 d·10a−1;米林增幅最大,为0.04 d·10a−1。R95pTOT仅在林芝站呈较明显的增加趋势(2.72 mm·10a−1),其他3站均趋于减少,减幅为0.79~5.41 mm·10a−1,以米林最大。各站R99pTOT、PRCPTOT均表现为东减西增的分布特征,其中R99pTOT变幅 为−5.45~5.50 mm·10a−1,PRCPTOT变 幅 为−17.79~11.29 mm·10a−1,两者增幅最大值都在林芝,减幅最大值分别在波密和察隅。 近30 a,各站SDII、R10mm、CWD、PRCPTOT均表现为减少趋势,尤其是PRCPTOT减幅变大最为明显;所有站RX5day趋于增加,多数站RX1day、R99pTOT也倾向于增加。R20mm、R95pTOT在波密、米林2站趋减,在林芝、察隅2站趋增。 表6列出了各极端降水指数之间的相关系数。由表中可看出,CDD、CWD与其他极端降水指数的相关系数相对较小,且p>0.05;而其他极端降水指数之间呈现显著的正相关,相关系数显著性检验均为p<0.01,甚至达到p<0.001,说明这些极端降水指数的空间分布规律具有很高的相似性。 表6 藏东南极端降水指数相关系数矩阵 表7给出了各极端降水指数与多时间尺度降水量的相关系数。分析表明,各极端降水指数与年降水量存在显著的相关性(p<0.05),超过了与其他时间尺度降水量的相关性,尤其是R10mm、PRCPTOT与年降水量相关系数达到0.92以上(p<0.001),表明R10mm、PRCPTOT对藏东南年降水量具有很好的指示性。除CDD外,汛期(5~9月)降水量也与各极端降水指数存在显著的相关关系,其中与SDII、R20mm、R95pTOT、PRCPTOT指数的相关系数高于0.70(p<0.001),这说明极端降水对汛期降水量的变化也有较大影响。在分析各极端降水指数与汛期各月降水量的相关系数发现,80%的极端降水指数与6月降水量的相关性较好,其他月份降水量只与少数极端降水指数存在显著的相关性;70%的极端降水指数与非汛期(10月~次年4月)降水量有着显著关系,但相关系数较汛期偏低。总之,各极端降水指数与年降水量、汛期降水量之间有着显著的相关性,这对年降水量和汛期降水量具有一定的指示性。 表7 藏东南各极端降水量与多尺度降水量的相关系数 利用Pearson相关系数计算了1981~2020年藏东南各项极端降水指数与大气环流指数、太阳黑子、南方涛动指数等的相关系数(表8)。分析可知,多数极端降水指数与大气环流指数的相关性不显著,但个别指数之间存在显著的相关性,如RX1day、RX5day、R95pTOT与亚洲极涡面积指数有显著的负相关关系,其中RX5day相关系数最大(−0.41,p<0.01),CWD与亚洲极涡强度指数有较显著的正相关(p<0.05),RX5day还与西太平洋副高强度指数有着显著的正相关关系。只有CWD与太阳黑子有显著的正相关关系(p<0.05)。各项极端降水指数与南方涛动指数、太阳辐射通量指数不存在显著的相关关系。而RX5day、PRCPTOT、CDD与赤道太平洋次表层海温指数也有着显著的相关关系(p<0.05),其中CDD是正相关。 表8 藏东南极端降水指数与年平均环流特征指数、太阳黑子、南方涛动指数等的相关系数 从1981~2020年藏东南各项极端降水指数与年平均海温指数的相关系数(表9)来看,绝大部分极端降水指数与年平均海温指数的关系不显著,只有RX5day与印度洋暖池面积和强度指数呈显著的正相关(p<0.10),CWD与西太平洋暖池面积指数为显著的负相关(p<0.05)。 表9 藏东南极端降水指数与年平均海温指数的相关系数 本文基于1971~2020年藏东南4个气象站逐日降水量资料,选取适合当地的10个极端降水指数,采用多种数理统计方法,分析了藏东南极端降水指数的时空变化特征及其与大气环流指数、太阳黑子、海温指数之间的关系,得到如下主要结论: (1)1971~2020年,藏东南极端降水指数变化幅度都不大,其中RX1day、R20mm、CWD、P95pTOT、PRCPTOT呈下降趋势,其他指数趋于增加,以CDD增幅最大。1991~2020年,大部分极端降水指数变幅都有不同程度增大,其中RX5day增幅为3.35 mm·10a−1,R99pTOT增幅达6.66 mm·10a−1,而PRCPTOT减幅更明显,达−38.43 mm·10a−1。极端降水指数变化的空间分布差异大,增减趋势区域一致性差。年代际变化尺度上,极端降水指数在20世纪90年代多为正距平,21世纪前10年多为负距平。 (2)多个极端降水指数的Hurst指数表现为较强或强持续性,未来将保持近50 a以来的变化趋势,其中RX1day、R20mm、CWD、P95pTOT、PRCPTOT仍将持续减少。除CDD在2002年发生了由相对偏少期跃变为相对偏多期的突变外,其他指数未出现气候突变。多个极端降水指数存在显著的3~4 a振荡周期。 (3)CDD、CWD与其他极端降水指数的相关系数相对较小,而其他极端降水指数之间呈显著的正相关。各极端降水指数与年降水量、汛期降水量之间存在显著的相关性。 (4)多个极端降水指数与大气环流指数的相关性不显著,只有RX1day、RX5day、R95pTOT与亚洲极涡面积指数有显著的负相关关系,RX5day与西太平洋副高强度指数有显著的正相关关系。仅CWD与太阳黑子之间有显著的正相关关系,各项极端降水指数与南方涛动指数、太阳辐射通量指数的相关不显著。RX5day、PRCPTOT、CDD与赤道太平洋次表层海温指数有显著的相关关系,其中CDD是正相关。 (5)与海温指数的相关性方面,只有RX5day与印度洋暖池面积和强度指数存在显著的正相关,CWD与西太平洋暖池面积指数有显著的负相关关系。

2 结果分析

2.1 藏东南极端降水指数的时间变化

2.2 极端降水指数的空间分布

2.3 极端降水指数的相关性

2.4 极端降水指数与多时间尺度降水量的关系

2.5 极端降水指数与大气环流指数、太阳黑子等的相关性

2.6 极端降水指数与海温指数的相关性

3 结论