经方中“附子一枚”的古今考证研究*

2022-09-05李瑞煜蒋晓凤侯新莲吴建国

张 翅 李瑞煜 蒋晓凤 侯新莲 吴建国 唐 莉

[1.华润三九(雅安)药业有限公司,四川 雅安 625000;2.成都中医药大学,四川 成都 611137]

附子是毛茛科乌头属植物乌头AconitumcarmichaeliiDebx.的子根的加工品,在中国分布于云南东部、四川、贵州、安徽、陕西、河南西部、山东东部、辽宁西部等地[1]。《神农本草经》最先开始以药材形式记载附子,有回阳救逆、补火助阳、散寒镇痛之功,为中国历代医家常用中草药之一。

为更好地推动经典名方发挥现代临床价值,2018年国家公布了《古代经典名方目录(第一批)》,该目录中的经典名方实行免临床的简化新药审批,该目录中附子用“枚”计量的方剂有4首,分别为真武汤、附子汤、温脾汤、小续命汤。在“尊古而不泥古”的原则下,探讨“附子一枚”具体质量这一关键信息,对传承精华,更好开展该类经典名方的研发,具有重要的意义。

1 “附子一枚”在经方中的应用

古代经典名方在我国具有丰富的应用经验,历代医家用实践证明了其临床诊疗的有效性。在博大精深的中医药学术领域,《伤寒杂病论》可谓是源头活水[2]。该书治法与方剂相结合,指导临床正确应用。张仲景使用附子的方剂共37首,对附子的用量主要以“枚”计算,占84%,其次以“分”“两”计算,占 16%[3]。

对于张仲景经方中“附子一枚”换算为现代的剂量是多少,很多学者都进行过研究,但观点并不统一。其中为代表的有以下几种:1枚附子25 g,大附子30 g[4];1枚附子小者为10 g左右,大者为10~20 g[5];1 枚附子小者10.59 g,中者14.29 g,大者20.19 g[6];1枚附子中等大小约为6.9 g,大者为10 g左右[7];1枚附子为15 g[8],该结果得到了部分研究者的认同,在进行真武汤物质基准研究时[9],1枚附子换算为饮片量15 g进行研究。

笔者认为,要考证经方中“附子一枚”,需要统一折算为干附子,考证当时的环境和古今的应用,进行古代文献和现代实测相结合研究。本文探究“附子一枚”的用量范围,以其为经典名方的开发提供指导意义。

2 附子产地历史沿革

当前发现的附子类药物记载最早见于春秋末期、战国初期《国语·晋语》,“骊姬受福,乃鸩于酒,堇于肉”,韦昭云“堇,乌头也”[10]。汉代《范子计然》认为附子产于蜀武都(今四川绵竹市)[11],《神农本草经》认为附子生犍为(今四川彭山区)及广汉东(今四川广汉市)[12]。南北朝·陶弘景认为附子产于建平(今重庆巫山县)[13]。唐代《新修本草》认为附子以蜀道绵州(今四川绵阳市)、龙州(今四川平武县)出产者为佳,其余产地的药力劣弱[14],初步表明了江油附子的道地性。《千金翼方》同《新修本草》一样,也认为附子产于绵州和龙州[15]。宋代《图经本草》认为附子以赤水(今江油河西地区)出产的品质最佳[16]。《彰明附子记》的记载亦明确指出四川江油地区为附子的道地主产区,附子人工种植规模,已初步形成[17]。明代《本草纲目》指出川乌产于彰明(今四川江油市)[18]。

由此可见,附子在汉代多为野生,唐代以后开始人工种植,到宋代已经开始颇具规模化。唐代之前,药物学家多认为附子生长在四川省彭山、广汉一带;自唐代开始,四川省江油地区形成附子道地产区,开始人工培育种植,距今已有1300多年历史,与现代基本吻合。目前国内附子的主产区主要分布于四川江油、凉山,陕西汉中、云南等地。

3 “附子一枚”文献考证

经查阅史料,汉代之后,最早关于“附子一枚”质量描述的为东晋·葛洪著《肘后备急方》[19]“孙用和治大霍乱不止,附子一枚重七钱,炮、去皮脐,为末”。按东汉时期1斤约为220 g,1两折合为13.8 g,1钱折合为1.38 g[20]来计算,7钱应为9.7 g。因干附子不易炮和去皮脐,此处描述应为鲜附子,根据鲜附子加工成干附子的比率约为 3∶1[21],折算为干附子质量为 3.2 g。这是目前查阅到与张仲景时代比较接近的关于“附子一枚”质量的描述。

南北朝刘宋·雷斅[22]《雷公炮炙论》提出“是若附子,底平、有九角、如铁色,一个个重一两,即是气全,堪用”的评价标准为后世历代医家所认可并沿用,如《本草元名苞》《医学统旨》《药性粗评》《药性会元》《本草原始》等均沿用《雷公炮炙论》,认为“重一两”为上[23]。南北朝时期度量衡采用汉制,即一两为13.8 g,根据鲜附子加工成干附子的比率约为3∶1,此处为鲜附子质量比较符合实际,即一枚鲜附子质量约为13.8 g,折算为干附子质量为4.6 g。

梁代陶弘景《本草经集注》序录里明确提出“附子、乌头如干枚者,去皮竟,以半两准一枚……枣有大小,以三枚准一两”[24]。100多年后,唐代·孙思邈《千金要方》也有相同的描述[25]“附子、乌头若干枚者,去皮毕,以半两准一枚”。此处应是引用《本草经集注》序录里描述。根据枣的质量反推附子的质量,枣实测值3.0~3.5 g[26],“一两”为 10 g更符合实际情况[27](若此处按照东汉1两折合为13.8 g计算的话,1枚枣4.6 g,不符合实际情况),即干附子的质量为5 g。《唐本草注》认为四川省江油产者最佳[28]。北宋时期,《彰明附子记》记载,附子以“半两以上皆良,不必及两乃可”[29]。同时期的著名医学家庞安时在其著作《伤寒总病论》里提到“半两以上大附子可当一枚半[30],李时珍亦云“及一两者极难得”[31]。两宋时期,“一两”为 41.3 g,推算出一般附子大小为13.8 g,折算干附子为4.6 g。由此可知,自唐代始,附子开始进行人工栽培记载,大附子通常为半两以上,一般大小的附子则不及半两,即一般大小的附子不到5 g,延续了陶弘景的观点。

宋·唐慎微撰《证类本草》“千金翼治大风冷痰瘀胀满诸等病,用大附子一枚,重半两者二枚亦得炮之酒渍”“孙用和治大霍乱不止,附子一枚重七钱炮去皮脐为末”。该处引用了东晋·葛洪著《肘后备急方》的描述,南朝梁代与宋代相差500年,剂量换算差异较大,一两分别相当于13.8 g和41.3 g[32],不能按照宋代换算。宋《小儿卫生总微论方》“辰砂膏,治阴痫搐掣昏困,传为脾风,右以大附子一枚重六七钱上微炮去皮脐”,又云“附子散治胃寒泄不止右以半两附子一枚炮烈去皮脐为细末”。宋·程迥撰《医经正本书》“附子乌头半两准一枚复是大秤,盖所差三倍也,故庞安常曰附子一枚准半两是一钱,三字使人疑混,盖后人妄增古书”。此时干附子1枚折算为宋代一钱为4.13 g。元代朱震亨《丹溪先生心法》“霹雳散,附子一枚,及半两者,炮熟取出用冷灰培之细”。此处即为描述的大附子。

明代《颐生微论》提出“重一两五钱者佳”。清代《本草崇原》[33]对此做出解释为重一两的附子最好,但由于市场上不良商人为了增加附子的重量,经常将附子的侧子敲平添加其中,故曰总共应按一两五六钱者为好。《本经逢原》提出“古方以一两一枚者为力全,近时专取大者为胜”[34]。根据明清时期一两为37.3 g,经过折算明清时期用量干附子1枚为12.4 g。可以看出明清时期使用“附子一枚”的质量和经方原剂量相比,明显增加。

4 “附子一枚”现代研究

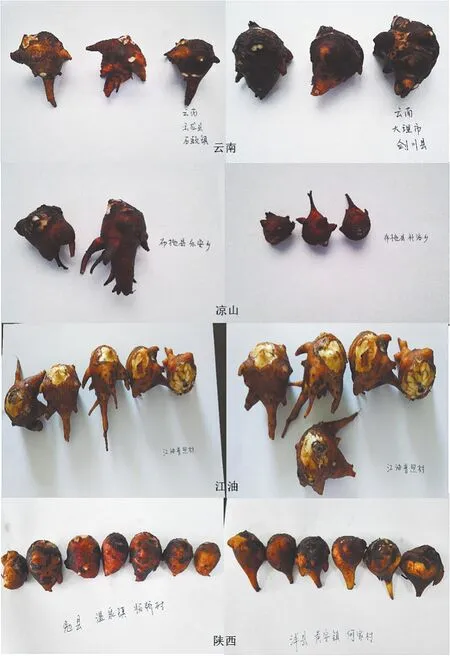

收集5个产地的泥附子药材[35],随机抽取100个样本,测定泥附子样品洗净后的质量。从平均质量看,5个产地结果依次是江油附子21~24 g,巍山附子19~21 g,布拖附子17~19 g,汉中附子13~16 g,安县附子10~11 g。不同产地的泥附子质量存在一定差异。根据鲜附子加工成干附子的比率约为3∶1,折算为干附子质量以此为江油附子7~8 g,巍山附子6~7 g,布拖附子5~6 g,汉中附子4~5 g,安县附子3~4 g。仝小林等[36]实测了3枚附子(未说明产地),重63 g,折合1枚附子21 g。因原文献未说明是新鲜还是已经干燥,鲜附子加工成干附子的比率约为3∶1,推测原文采用的是鲜附子比较合理,折算为干附子约为7 g。刘敏等[37]选取四川江油产生附子进行实测得出仲景方中1枚附子为15.03 g,大者1枚为30.89 g。经考证原文,该试验使用的是鲜附子,根据比率约为3∶1计算,实际1枚附子约为5 g。畅达等[38]也对《伤寒论》中非衡量器计量的药物进行了直接测试,实测1枚附子为3.4 g。也有学者认为,张仲景生活的年代大约为公元150~219年,具体出生地点在今河南省南阳市邓州市穰东镇张寨村,考证南阳附近的野生附子才更接近当时“附子一枚”的剂量[39]。通过实地采集和研究发现,南阳地区的1枚新鲜附子质量约为7 g,折算干品为2.3 g。

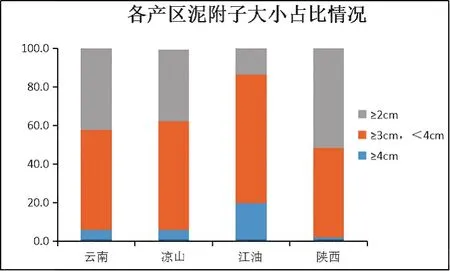

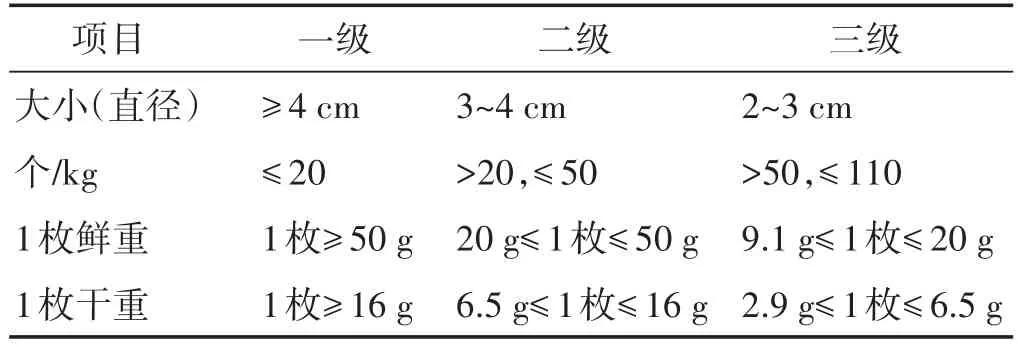

为此,笔者也收集了四川江油、凉山布拖、云南、陕西汉中等4个主产区附子样品39份。通过直径指标将附子分为3级(见表1),并对其各等级占比情况进行研究(见图2),发现直径大于4 cm,1枚干重≥16 g,除了江油附子占比约20%外,其他均不超过5%;直径3~4 cm,1枚干重6.5~16 g,云南、江油、凉山布拖均占比50%以上;直径小于2 cm,1枚干重≤6.5 g,陕西汉中约占55%。江油附子采用2次修根、1次打尖和多次除掉侧芽的栽培技术,所以个头较大[40]。汉中的附子不打尖、掰芽、修根等,种植较粗放,所产附子个头较小[41],接近野生生长状态,收集样品的平均干附子质量约为6.5 g。

图1 不同产区泥附子(洗净)

图2 各产区泥附子大小(直径)情况

表1 泥附子外观分级

附子为植物子根类药材,个头有大小。不同产地附子大小并不一致,即便同一产区,不同研究者测得结果也不相同,不可能通过实测获得精确数值。汉代附子为野生,1枚附子的大小应该小于现代主产区附子平均重量,根据上述现代研究情况,“附子一枚”质量范围在2.3~6.5 g之间。

图3 附子大小(直径)测定

图4 附子大小分级情况

5 讨 论

张仲景系东汉南阳郡人,今无异议。经考证,《湖广旧志》及《古今图书集成》引《襄阳府志》所言张仲景是南阳棘阳人,已得到较多学者共识[43-44]。约生于公元150年,卒于公元219年[45],少年时曾拜请过同郡何颙品鉴指教,学医于同郡张伯祖尽得其术,灵帝时举孝廉,建安中任长沙太守,因时局混乱及其思想情操未能久任,遂专事医业,约于公元210年前后写成《伤寒杂病论》十六卷,奠定了我国临床医学的基础,为中医学的发展起到承前启后的作用[46]。

经方中记载的附子的炮制方法有“炮,去皮,破八片”“生用,去皮,破八片”。该方法既详述了炮制方法,又阐明了炮制的顺序。“炮”前的附子为干附子还是鲜附子(或未干燥的)?笔者试验验证,鲜附子直接“炮”后,去皮和破片非常容易;若鲜附子晒干后,则质地非常硬,皮非常薄,很难“去皮”和“破八片”。如果当时使用的是鲜附子(或未干燥的),那么储存是非常大的问题。因附子掘出后,2~3 d内如不及时烈日晒干,会迅速烂掉,是有名的“过夜烂”[47]。笔者在进行附子种子繁殖的研究中发现,种子繁殖植株生长缓慢,植株较羸弱,抗高温抗旱能力差,抵抗不了高温天气及阳光的直射,导致植株的死亡。这也与文献中附子种子繁殖发芽率低,发芽缓慢一致[50]。附子的主要繁殖方式为块根繁殖,需要在高海拔地区种根(附子)繁育,此时附子不会腐烂。魏晋《名医别录》记载“冬月采为附子,春采为乌头”,这一说法多为历代本草典籍所认可并引用,如元代《汤液本草》、明代《本草集要》等均引用之。《彰明附子记》记载“采撷以秋尽九月(公历10~11月)止”。可知当时野生附子采收期应为10~11月份,生长于高海拔地区。高海拔地区附子的采收季节在10~11月份左右,如果不进行采收,附子第2年将作为种根发芽生长。推演至汉代,也应是以块根繁育为主,当时附子还没有进行人工种植,主要是高山上野生,需上山采新鲜药材,回家进行炮制,然后诊病抓药。采药量较少,用完后然后再采。所以当时张仲景使用的野生附子应为鲜附子(或未干燥的),更切合当时使用环境。鲜品选合适大小,以枚为单位直接“炮”,受热处理,重量变化较大,炮制后多为切八片,若以两等重量计算,会因水分不同造成差异较大,也会因重量与“一枚”不等造成药材浪费。这也可能为当时附子药味写“一枚”而不写具体质量的原因。现在附子多为种植,工业生产均为干燥的饮片投料,所以本文考证时,便于比较,忽略皮的重量,均折算为带皮干燥品。

附子为植物药材,个头有大小之分,导致“附子一枚”具体的质量比较模糊,因此经方中“附子一枚”无法换算成确切的质量,只能是一个比较接近的范围。文献考证时发现,后代一些资料引用前人的描述后,而未有说明和换算为当时的剂量的批注,也是导致考证剂量前后差异较大的另一个原因。本次对经方中“附子一枚”文献考证,东晋以后越来越多的著作在“附子一枚”后面标注了具体的质量,说明已经意识到“一枚”很难在临床使用中把控剂量的问题。唐代以前“附子一枚”考证为3~5 g之间,唐代以后,用量增加,评价附子则以“个大”为优,可能与出现人工种植有关。通过对“附子一枚”实际称量数据文献资料和笔者实测研究,发现不同产地、不同批次附子大小并不一致,即便同一产区也有大小不同的质量。实际称量数据,以干附子计,范围在2.3~6.5 g之间。综合文献考证范围交集,我们认为经方中选用附子一枚,换算成干附子剂量范围约为3~5 g之间。

从东汉至今约1700多年,由于多种因素的改变,现代临床使用处方剂量与经方剂量有着显著差异。首先人工种植代替野生,汉代使用附子均为野生,现在均为人工种植,药材的个头、质量发生显著变化。其次是炮制工艺发生显著变化,附子是一种有毒的药材,历代附子的应用都经过严格的炮制处理。纵观张仲景的经典药方,多为炮附子。随着加工工艺的不断改进和临床应用经验的积累,水制、水火共制炮制加工逐渐出现,也衍生出许多与辅料的协同加工或复合加工方法。现代附子的加工通常旨在确保安全,反复用水浸泡、漂洗、高温煮沸、高温翻炒或微波加热等,这样的结果确实可以降低毒性,但药效也会减弱。这可能是后世附子用量增加的重要原因之一。再次是煎煮工艺,根据记载,经方汤剂一般只煮1次,现今煎煮多为2次或3次,更加充分提取出了药效成分。这也是导致剂量差异的原因之一[4]。