极地地区北斗三号单点定位精度分析

2022-08-30杜彦君贾小林姚顽强

杜彦君 贾小林 姚顽强 许 瑾

1 西安科技大学测绘科学与技术学院,西安市雁塔中路58号,710054 2 西安测绘研究所,西安市雁塔路中段1号,710054 3 长安大学地质工程与测绘学院,西安市雁塔路126号,710054

南北两极常年被冰雪覆盖,环境恶劣,高精度、高可靠性的导航定位技术在保障极地地区活动安全性、航道疏通、自然资源探测、极地变形监测等方面具有重要作用[1]。北斗二号(BDS-2)在两极地区覆盖性较差,甚至无法进行定位。王泽民等[2]研究发现北斗区域系统在南极中山站附近仅初步具备全天导航定位能力;徐炜等[3]通过仿真数据评估两极地区BDS-2的定位性能,结果表明BDS-2仅能覆盖部分区域,在极地地区导航能力有限。随着BDS的不断建设,极地地区定位能力得到较大提升,相较于BDS-2,BDS-3新增B1C、B2a和B2b三个频点,可为BDS在极地地区定位提供更多可能[4-6]。陈永贵等[7]分析BDS-3在北极地区的标准单点定位(SPP)精度发现,BDS-3在可见卫星数与位置精度因子(PDOP)方面与全球定位系统(GPS)基本一致,但定位精度略差;张辉等[8]通过分析BDS-3 的B1I、B2I及B3I频点定位精度发现,BDS-3定位效果优于BDS-2,但BDS-2/BDS-3组合精密单点定位(PPP)精度低于GPS。

目前,BDS-3在中低纬地区的SPP精度可达到水平方向优于1 m、高程方向优于2 m,PPP精度可达到水平和高程方向均优于2 cm[4,9]。部分学者对极地地区BDS的B1I频点SPP精度[10]以及BDS与其他系统组合的PPP定位精度[11]进行分析,但由于两极地区接收机无法接收新频点,对于BDS-3新频点B1C、B2a和B2b的研究较少。随着BDS-3系统的建成,两极地区已有测站可以接收BDS-3新频点数据,分析两极地区BDS-3的定位精度可为今后极地定位研究提供参考。基于上述讨论,本文采用多模GNSS实验(multi-GNSS experiment,MGEX)跟踪站数据进行BDS-3 SPP和PPP解算,从可见卫星数及PDOP、定位偏差均方根值(RMS)等方面分析极地地区BDS-3的定位精度。

1 数学模型

1.1 SPP和PPP观测方程

伪距和载波相位观测值为:

(1)

(2)

单频SPP可通过式(1)进行解算,双频PPP通常采用不同频率的伪距和载波观测值进行无电离层(ionosphere-free,IF)组合,从而消除电离层一阶项延迟,结合式(1)和式(2)可得IF组合公式为:

(3)

式中,i、j为两个不同的频点,fi、fj为其对应的频率。

1.2 BDS-3卫星端DCB改正公式

差分码偏差(differential code bias,DCB)是不同频率或同一频率不同测距码因硬件造成的时间延迟差,在定位计算时,接收机端DCB通常被吸收到接收机钟差中进行解算,而卫星端DCB则需要改正,否则其对SPP定位结果会产生dm甚至m级影响,对PPP定位结果的影响也在cm级,并且会加快滤波收敛[12]。当前,BDS-3广播星历钟差以B3I频点为基准,精密钟差产品以B1I/B3I无电离层组合为基准。结合广播星历钟差和精密钟差产品,本文给出BDS-3各频点单频SPP和双频IF组合PPP卫星端DCB改正公式。

BDS-3各频点单频SPP卫星端DCB改正公式为:

(4)

式中,DCBa-b可从BSX文件中获得。

BDS-3各双频IF组合PPP卫星端DCB改正公式为:

(5)

2 实验与分析

2.1 数据来源及处理策略

本文选取两极地区附近10个MGEX跟踪站2021-08-01~07(doy213~219)连续7 d的观测数据,采样率为30 s。精密产品采用德国地学研究中心提供的精密星历和精密钟差,测站真值坐标取自国际GNSS服务组织IGS发布的SNX文件。

本文采用两种方案进行定位解算:1)方案1,对BDS-3 B1I、BIC、B2a、B2b和B3I频点以及GPS L1频点进行单频SPP解算,对于电离层延迟改正,GPS采用GPSK8模型,BDS-3采用BDGIM模型,DCB采用式(4)进行改正;2)方案2,对BDS-3 B1I/B3I、B1C/B2a、B1C/B2b、B1I/B2a、B1I/B2b和B1C/B3I组合及GPS L1/L2组合进行双频IF静态PPP解算,截止高度角取7°,按高度角进行定权,天线相位中心偏差采用igs14.atx进行改正,海洋潮汐模型为FES2004,并进行相位缠绕模型改正,地球自转改正采用欧洲定轨中心(CODE)发布的改正文件,DCB采用式(5)进行改正,在对对流层延迟干分量模型进行改正后,湿分量采用随机游走模型,模糊度为浮点解。由于BDS-3中地球静止轨道卫星不播发B1C/B2a信号,仅采用C19~C46进行解算,MAW1和DAV1测站暂时未能接收B1C、B2a和B2b信号,THU2、SCOR、OHI3测站暂时未能接收B2b信号。获得解算坐标后与真值作差并计算其RMS,根据结果对比分析BDS-3定位精度。

2.2 可见卫星数及PDOP

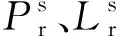

首先分析极地地区可见卫星数及PDOP,表1为各测站BDS-3和GPS可见卫星数和PDOP均值。

表1 可见卫星数及PDOP

由表1可知:

1)BDS-3在北极地区可见卫星数为7~10颗,PDOP约为2.3;南极地区可见卫星数为7~11颗,PDOP约为2.3。GPS在北极地区平均可见卫星数约为11颗,PDOP约为1.9;南极地区平均可见卫星数约为12颗,PDOP约为1.8。

2)两极地区BDS-3/GPS可见卫星数和PDOP基本一致,无明显差别。GPS在两极地区可见卫星数更加稳定,10个测站的平均可见卫星数均为11~12颗左右,而BDS-3在北极THU2、SCOR测站和南极MAW1、DAV1测站平均可见卫星数约为7颗,PDOP高于其他测站,导致GPS整体可见卫星数和PDOP略优于BDS-3。

2.3 SPP定位精度分析

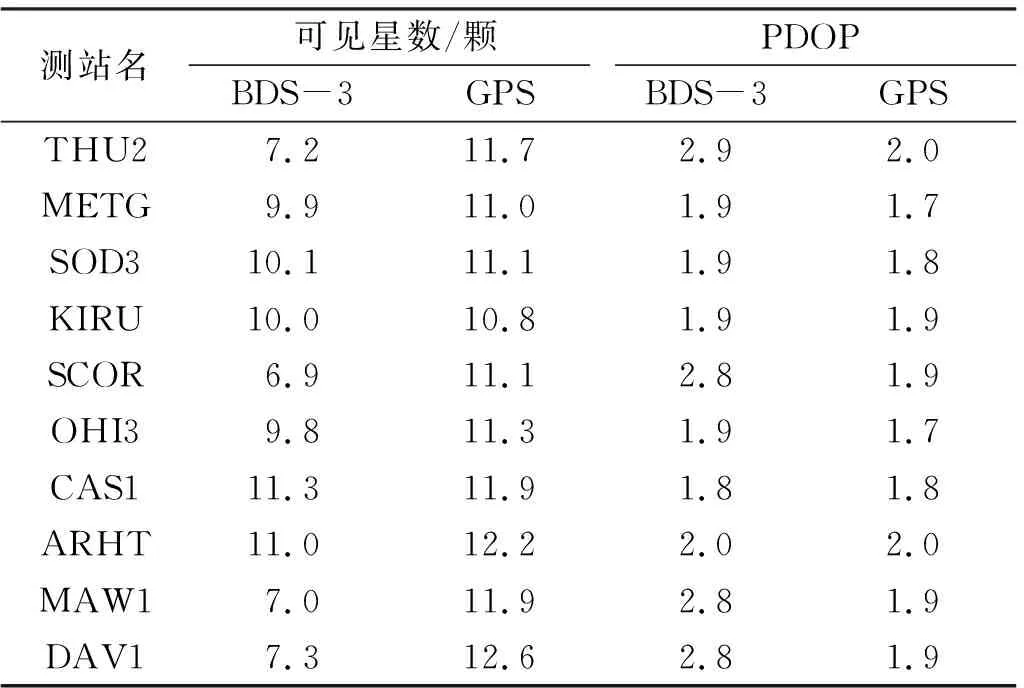

按照方案1进行解算后,主要分析两个系统在E、N、U方向的RMS。图1为各测站BDS-3及GPS在E、N、U方向的平均RMS。

由图1可知:

1)北极地区BDS-3各频点SPP在E、N方向的定位精度均优于1 m,与GPS定位精度相当,U方向上B1C频点定位精度最高(2.34 m),B2b频点定位精度最低(4.49 m),差于GPS定位精度(1.66 m);南极地区BDS-3各频点SPP在E、N方向上均优于1 m,与GPS定位精度相当,U方向上均优于2 m,整体优于GPS(3.45 m)。

2)两极地区各测站间定位精度相当,均为E、N方向优于U方向。南极地区的定位精度略优于北极地区,特别是U方向,BDS-3在南极B2a精度最高为1.39 m,而北极B1C精度最高仅为2.34 m。

图1 两极地区测站在E、N、U方向的平均RMSFig.1 Average RMS in E, N, U directions of polar stations

2.4 PPP定位精度分析

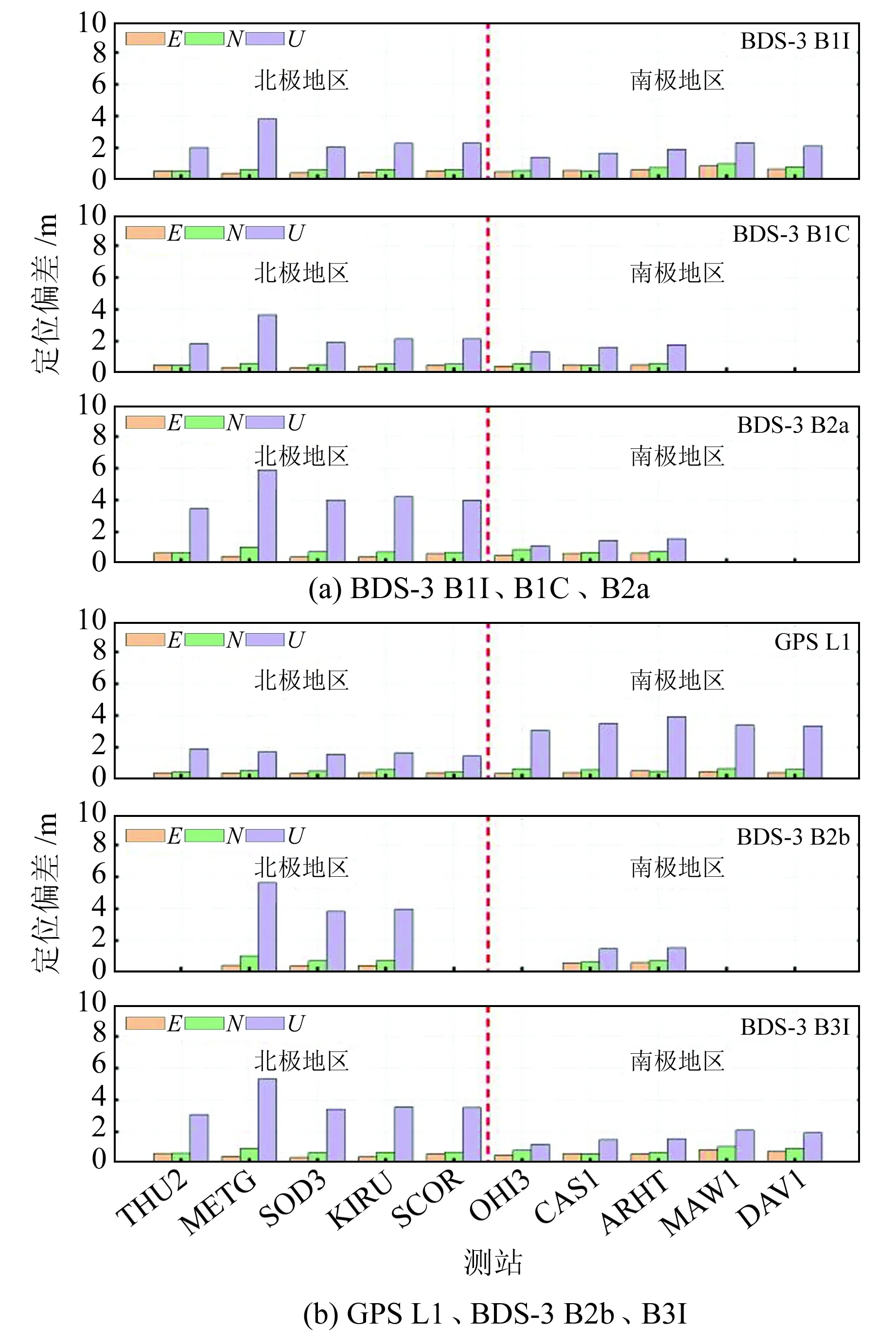

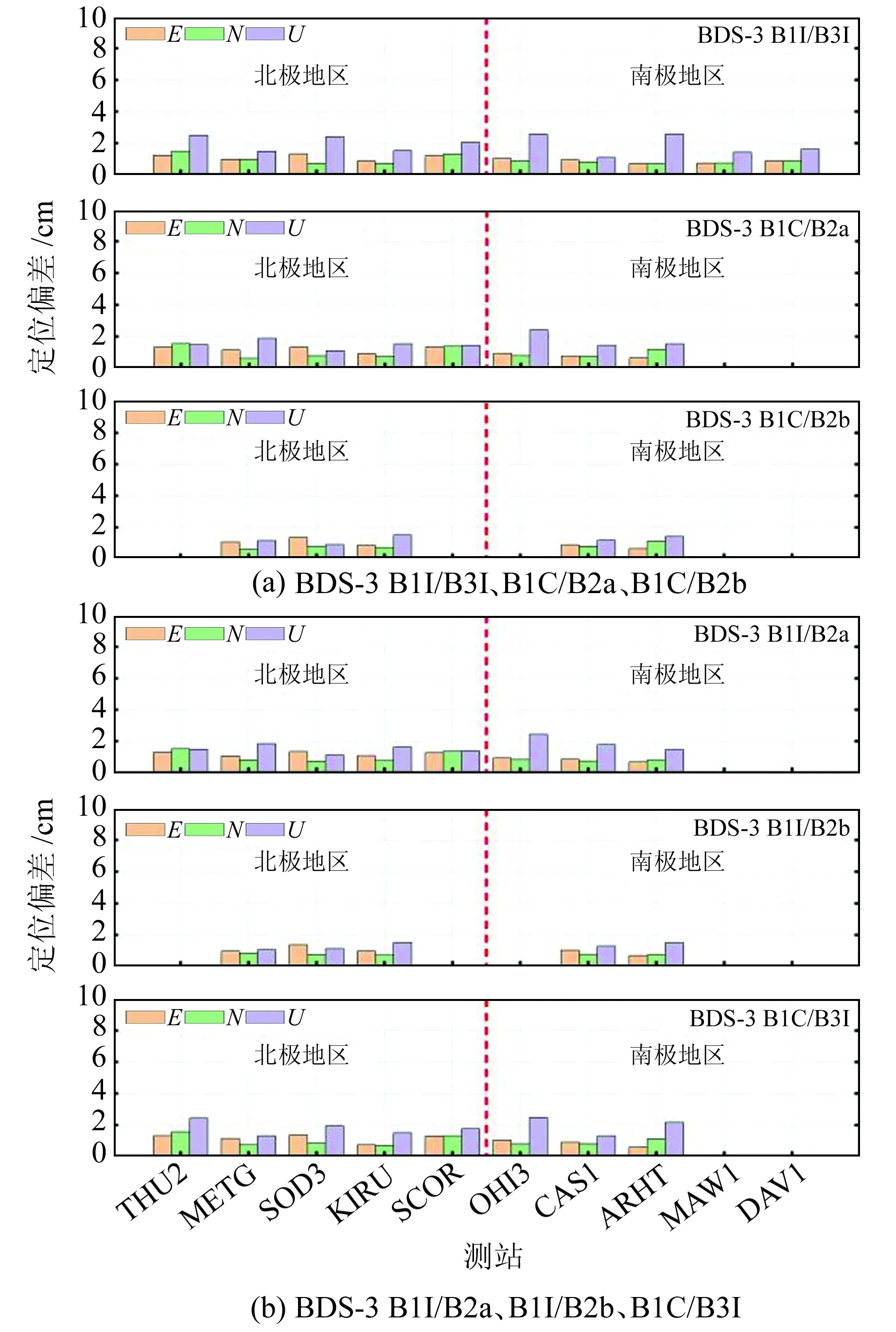

按照方案2进行解算后,将3个方向连续10个历元均小于10 cm视为收敛,并统计收敛后BDS-3/GPS各测站连续7 d的平均RMS。图2为ARHT测站年积日第213 d的BDS-3各频点组合PPP定位偏差时间序列,图3为各测站BDS-3各频点组合在E、N、U方向收敛后定位偏差的平均RMS。

图2 ARHT测站doy213 PPP定位偏差时间序列Fig.2 Time series of PPP deviation on doy213 of ARHT station

图3 极地测站定位偏差平均RMSFig.3 Average RMS of positioning deviationof polar stations

由图2可以看出,ARHT测站年积日第213 d的BDS-3各双频组合静态PPP收敛后滤波平稳,E、N、U方向均可达到cm级定位精度,其余各天及各测站类似。

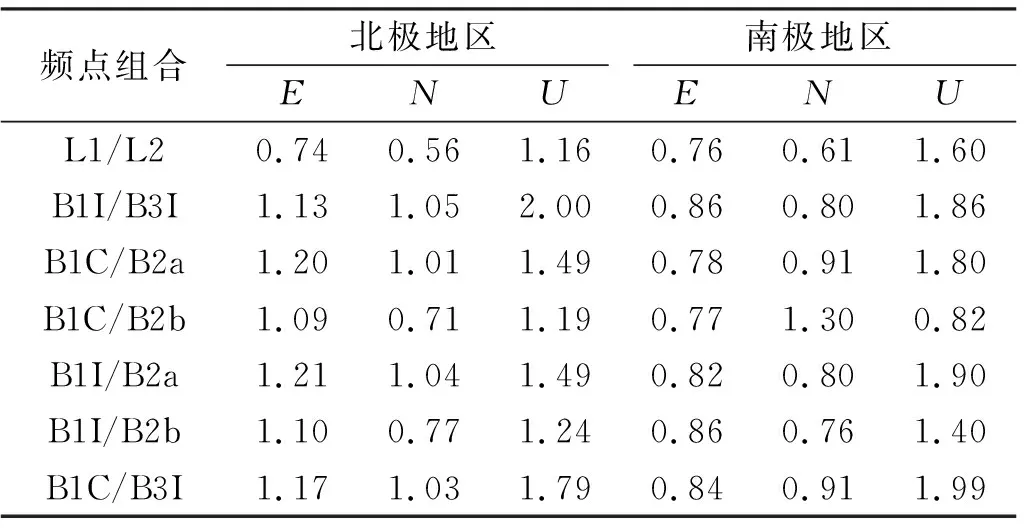

表2(单位cm)为南北极地区BDS-3/GPS各频点连续7 d的E、N、U方向收敛后的平均RMS。

对比图3及表2可知:

1)北极地区各双频组合静态PPP收敛后定位精度在E方向上B1C/B2b组合最优(1.09 cm),B1I/B2a组合最差(1.21 cm);N方向上B1C/B2b组合最优(0.71 cm),B1I/B3I组合最差(1.05 cm);U方向上B1C/B2b组合最优(1.19cm),B1I/B3I

表2 BDS-3/GPS PPP收敛后定位偏差平均RMS

组合最差(2.00 cm),与GPS(0.74 cm、0.56 cm、1.16 cm)相差不大。南极地区BDS-3各频点组合收敛后定位精度在E方向差别不大(0.77~0.86 cm),N方向上除B1C/B2b(1.30 cm)外,其余均在0.76~0.91 cm之间,U方向上除B1C/B2b(0.82 cm)外,其余均在1.40~1.99 cm之间,与GPS(0.76 cm、0.61 cm、1.60 cm)相差不大。

2)与SPP相同,PPP在两极地区各测站间的定位精度相当,E、N方向优于U方向。南极地区和北极地区定位精度相差不大,北极地区E、U方向略优,在两极地区BDS-3各频点组合在E、N和U方向均优于2 cm。

3 结 语

为分析BDS-3在两极地区的定位精度,本文选取MGEX数据中心南、北极附近10个测站2021-08-01~07连续7 d的观测数据,采取2个方案进行实验,对比分析后得到以下结论:

1)BDS-3在两极地区的可见卫星数和PDOP无明显差别,略差于GPS。BDS-3在南极地区平均可见卫星数约为9.3颗,PDOP约为2.3;北极地区平均可见卫星数约为8.8颗,PDOP约为2.3。

2)BDS-3在两极各测站间定位精度相当,E、N方向优于U方向。在SPP方面,BDS-3在南极地区的定位精度略优于北极,特别是U方向,较GPS而言,E、N方向精度相当,U方向上北极地区GPS略优,南极地区BDS-3略优。两极地区BDS-3定位精度在E、N方向优于1 m,U方向优于5 m。对于PPP,BDS-3各频点组合定位精度南北极相差不大,滤波收敛后趋于平稳,E、N、U方向均优于2 cm。