财政支出对城乡收入差距调节效应研究

——来自中国省际面板的PVAR模型检验

2022-08-30王晓丹王佑茹

王晓丹,王佑茹

(东北师范大学 经济与管理学院,吉林 长春 130000)

一、引 言

自改革开放以来,我国的经济建设突飞猛进,城乡居民生活水平得到不断提高,然而在经济高速增长的同时,尽管消除了绝对贫困(1),但相对贫困问题依旧严峻,尤其是在城乡之间。目前,党的十九大工作报告强调要在“同时”和“同步”中提高人民收入,把履行好再分配职能作为政府促进收入提高的着力点。换言之,政府既要聚焦提高居民收入,全面提升人民生活水平,又要加大对收入差距的调节力度,促进城乡均衡发展,实现共同富裕。

近年来,城乡差距问题不断受到政府和学者们(陈斌开和林毅夫,2013;钞小静和沈坤荣,2014;周靖和史乐来,2021)[1-3]的重视,这也促使了一些缩减差距的政策(2)出台。根据国家统计局数据显示,2013年中国的城镇居民人均可支配收入为26 467元,农村居民人均可支配收入为9 430元,两者的相对差距为2.81倍;2019年城镇居民人均可支配收入增长到42 359元,农村居民的人均可支配收入增长到16 021元,两者相对差距缩小为2.64倍。纵观这一指标,尽管城乡收入差距有所缓解,但速度很慢,差距仍很明显(3)。此外,有学者(Ahluwalia,1976;Mbaku,1997)[4-5]认为在经济发展初期,人均财富增长会带来收入差距的扩大,而随着经济进一步发展这种差距会自动缩减。但更多的学者(Kolko,1963;Korzeniewicz和Moran,2005;Sehrawat和Giri,2015)[6-8]已经证明,这种自动缩减很难实现,起码在短时间内不会出现,因此,政府干预是必需的手段。

政府干预收入分配的方式主要通过财政手段进行,其中财政支出对收入的干预是全方位的,既有补贴形式的直接干预,又有参与市场交换的间接影响。不同类型、规模的财政支出对于收入差距的干预程度和影响效果是不同的,如政府在市场上以商品和劳务的购买者身份出现,并与微观主体进行等价交换的购买性支出(社会科教文卫支出、经济建设支出等),其对社会生产就业产生直接影响,对收入差距有间接影响;而转移性支出(社会保障支出等)则不存在任何交换活动,是政府将资金直接转移到目标受众手中,因此,其对收入差距有直接影响,对社会生产就业有间接影响。目前,对于政府财政支出能否干预城乡收入差距以及干预的大小和方向仍存在争议,其中朱德云和董迎迎(2017)[9]借鉴贝克尔理论模型,利用1998—2014年省级面板数据模型检验得出,社会保障支出对城乡收入差距有正向调节效应;而王煊和张扬(2019)[10]运用广义矩估计方法,基于2007—2015年全国31个省份的面板数据进行检验却得到了相反的结论。事实上,我国幅员辽阔,各地区在资源禀赋、经济发展基础上都存在较大差异,因此,研究不同类型的财政支出对城乡居民收入差距的影响,不能仅从全国范围考察,还需分区域进行。

二、文献综述

一些学者认为,财政支出能够有效地缩减城乡收入差距。其中,Clomm和Ravikumar(1992)[11]提出了一个具有异质代理的世代交叠模型,发现公共教育支出的增加更有利于缩小收入差距。除教育支出外,财政其他分项支出同样对城乡收入差距的调节具有积极效果。冉光和与唐文(2007)[12]运用1978—2004年的省级面板数据,发现经济建设支出份额增加有利于缩减城乡收入差距,且在1992年之后这种缩减效果更明显。张又文和刘富华(2014)[13]基于结构性收入差距的视角,得出财政支农支出会缩减城乡收入差距,财政公共安全支出能缩小城乡之间工资性收入差距。郭平和周洁(2016)[14]利用GMM和面板门槛模型对1998—2012年省级面板数据进行分析发现,社会保障支出对城乡收入差距的作用存在着门槛效应,只有当财政分权程度高于一定水平时,才能有效缩减城乡收入差距。胡佳和杨运忠(2019)[15]运用2008—2017年31省份的面板数据,构建动态面板回归模型,研究得出在财政分权制度下,政府社会保障支出和支农支出有利于缩小城乡居民收入差距。

另一部分学者认为,财政支出不仅不能有效调节城乡收入差距,甚至还有可能扩大这种差距。沈坤荣和张璟(2007)[16]利用1978—2004年的数据,采用多变量回归和Granger因果检验方法发现,政府财政支出对于降低城乡收入差距的作用效果并不明显。还有研究表明,在财政分权的背景下,即使财政投入总量增加了,城乡收入差距也未必会缩小(陈安平和杜金沛,2010)[17]。刘叔申和吕凯波(2011)[18]利用1978—2006年省级面板数据回归发现,财政农业支出对是否能够缩小城乡收入差距不明确,而行政管理支出则会增加城乡收入之间的不平等。徐倩和李放(2012)[19]基于1998—2010年的省级面板数据,通过动态系统广义矩方法发现,社会保障支出表现出明显的城市偏好,随着财政社会保障支出的上升,城乡间收入差距也随着扩大,两者存在正相关关系;朱德云和董迎迎(2017)[9]也得出了类似的结论。此外,朱德云和高焱域(2020)[20]还利用2007—2018年31个省份(不包括西藏和港澳台地区)数据检验,发现农林水事务的增加不能提高农村居民收入,进而不利于缩小城乡收入差距,科学技术支出更是加大了城乡收入差距。在城乡二元经济结构背景下,政府过度地追求“效率”也会使财政支出不断地扩大城乡收入差距(廖信林,2012)[21]。还有学者发现,即使财政农业支出有利于促进农民增收,但其对缩小城乡收入差距的效果并不明显(李普亮,2012)[22]。

纵观以上研究,对于财政支出是否能够调节城乡收入差距、调节的方向以及作用大小,学者们进行了大量有益的探索,并在理论和方法上为本文的研究提供了借鉴和支持。从已有研究可以看出,财政支出中的一些分类项目,如经济建设支出、社会保障支出、科教文卫支出等在不同地区对城乡收入差距的作用效果存在着差异。对于财政支出影响城乡收入差距的效果,大多学者并未考虑经济发展的动态性(冉光和与唐文,2007;李普亮,2012;朱德云和董迎迎,2017;朱德云和高焱域,2020)[12,22,9,20],或只分析了部分财政分项支出的影响(徐倩和李放,2012;郭平和周洁,2016)[19,14]。基于此,本文充分考虑各项财政支出对城乡收入差距的政策滞后性等动态因素,选取2007—2019年省际面板数据,利用面板向量自回归(PVAR)模型将各财政分项支出纳入其中,分区域分析各财政分项支出对城乡收入差距的平抑效果。

三、研究设计

(一)理论模型

城乡收入差距的变化是一个动态演绎的过程,存在一定的路径依赖(雷根强,2012)[23],因此,在计量分析中考虑经济的动态变化是十分必要的。

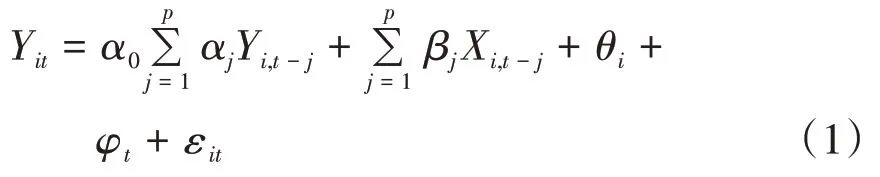

Love和Zicchino(2006)[24]在Holtz等 的 研 究(1988)[25]基础上完善了面板向量自回归(PVAR)模型式(1),PVAR沿袭了VAR将内生变量滞后项纳入模型的优点,且利用面板数据能够有效解决个体异质性问题。

自PVAR被提出以来,这一模型对经济现象的分析能力受到了很多学者的青睐,黄宁和郭平(2015)[26]将它应用到宏观经济领域;胡文骏(2017)[27]将它进一步扩展到财政分析中,研究个人所得税对收入分配的调节。本文的研究目的是揭示财政各分项支出对城乡收入差距的动态影响,因此,借鉴胡文骏的做法,将财政各分项支出的滞后项、城乡收入差距的滞后项均纳入方程中建立PVAR模型,具体模型如式(2):

其中:theilit代表泰尔指数;i为个体截面单位;t为时间跨度;p代表滞后阶数;sechi,t-j代表社会科教文卫支出占比;ecoi,t-j代表经济建设支出占比;ssecui,t-j代表社会保障支出占比;α0是模型的截距项;αj、βj为模型待估参数;CVi,t-j为控制变量;θi为个体固定效应,可利用向前均值差分Hermlet转换方法消除(Holtz等,1988)[25];φt为时间固定效应(4);εit是白噪声扰动项(5)。由于动态模型存在动态数据结构引发的内生性问题,容易导致参数估计的有偏性和非一致性(Arellano和Bond,1991;Areallano和Bover,1995;Blundell和Bond,1998)[28-30],故本文使用广义矩(GMM)方法加以矫正。

(二)变量设定及数据来源

受制于统计数据的局限,本文收集2007—2019年我国31个省份(不包括西藏和港澳台地区)的财政支出构成平衡面板数据。

1.被解释变量

由于泰尔指数对两端(高收入和低收入阶层)收入的变动比较敏感,而我国城乡收入差距主要体现两端的变化,因此,为反映各财政分项支出占比对城乡收入差距的调节能力,本文选取泰尔指数(theil)作为城乡收入差距的代理变量。theil的算法参见王少平和欧阳志刚[31](2007)的研究,相关数据来源于国家统计局、《中国统计年鉴》、各省份国民经济和社会发展公报等。

2.核心解释变量

根据财政支出的目的,本文将财政一般公共预算支出分为社会科教文卫支出、经济建设支出和社会保障支出。①社会科教文卫支出,是指国家对科学、教育、文化、卫生、体育的经费、研究费用和补贴支出,主要包括教育、科技、文化、旅游、体育、媒体、卫生支出等。②经济建设支出是指国家用于生产性投资和基本建设的财政支出,主要包括国防支出、公共安全支出、环境保护支出、农林水务支出、交通运输支出等。③社会保障支出是指国家用于城乡人民生活困难的救济支出和用于自然灾害地区人民安置救济的支出,主要包括社会保障和就业支出。本文采用各财政分项支出占财政一般公共预算支出的比例作为核心解释变量,其中,社会科教文卫支出占比为sech,经济建设支出占比为eco,社会保障支出为ssecu。相关数据来源于国家统计局及2008—2020年各省份统计年鉴。

3.控制变量

为了更准确地衡量财政支出对城乡收入差距的影响,本文选择工业化水平(indulevel)作为控制变量。工业化水平可以反映各省份的现代化发展水平,为了进一步控制工业化发展对城乡收入差距的影响,本文通过工业增加值占区域GDP的比重来衡量工业化水平。相关数据来源于国家统计局。

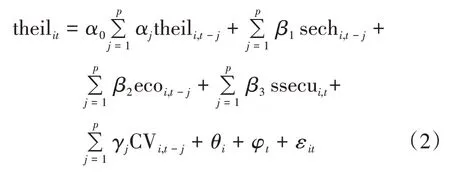

变量定义具体见表1所列。

表1 变量定义

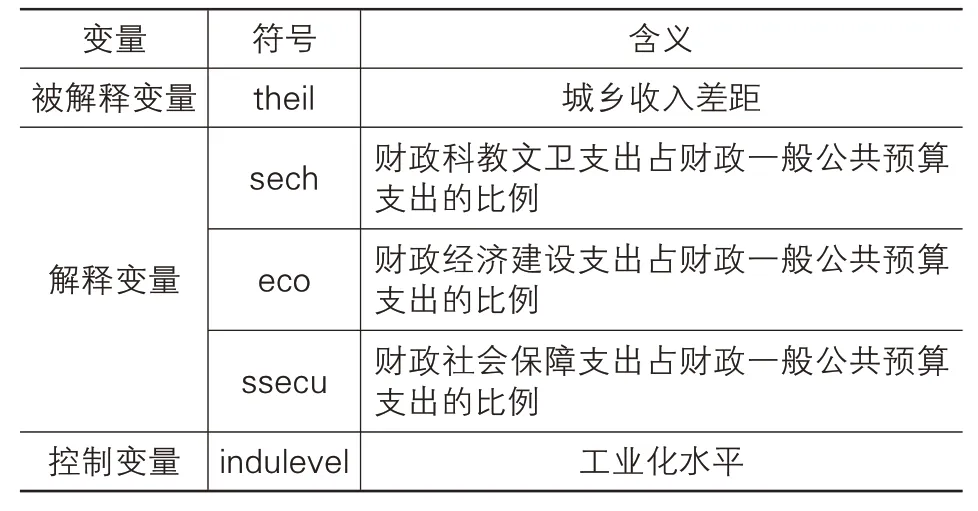

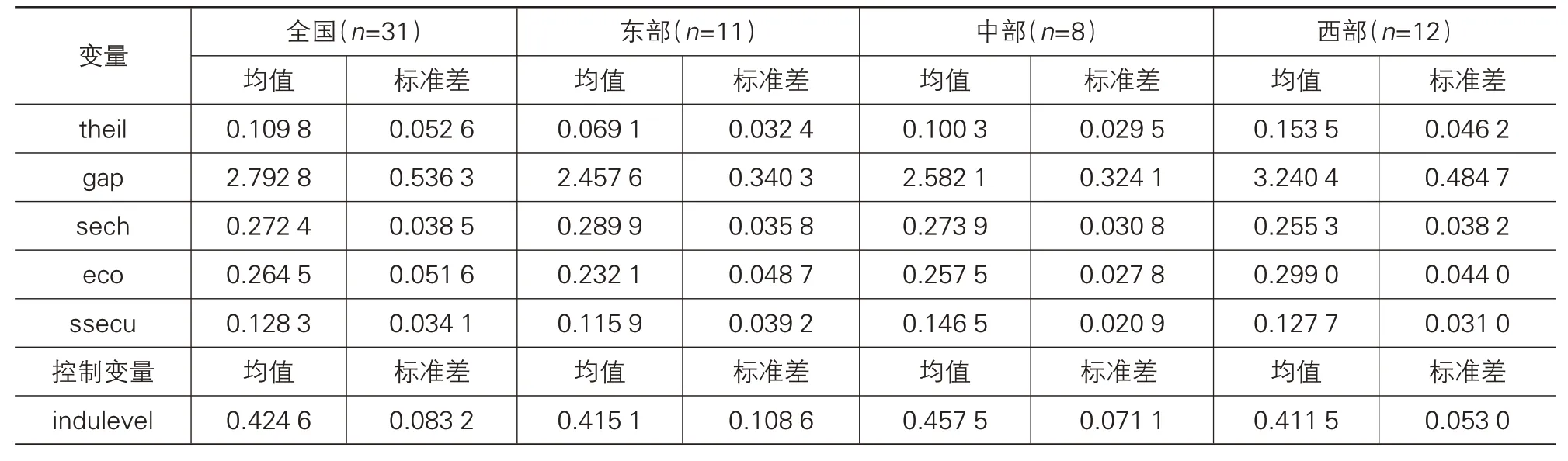

(三)变量描述性统计及变化趋势

由于我国不同地区存在着较大的区域异质性,因此,本文进一步将总样本划分为东部、中部、西部三个子样本(6)。实证分析前,具体的变量描述性统计分析结果见表2所列。

由表2可知,2007—2019年全国城乡收入差距的均值为0.109 8,东部为0.069 1,中部为0.100 3,西部为0.153 5,这在一定程度上反映了沿海经济发达地区的城乡收入差距较小,而位于内陆相对落后地区的城乡收入差距较大,差距水平均超过了0.1,说明区域经济发展有利于城乡收入差距的缩小。

表2 变量的描述性统计

从财政分项支出的角度来看,首先,社会科教文卫支出在全国、东部和中部占比最大;其次,经济建设支出,两者占比均达20%以上;最后,社会保障支出,占比为10%以上。西部地区略有不同,为了实现西部地区经济快速崛起,2006年国务院通过了《西部大开发“十一五”规划》,自此对西部地区基础设施和生态环境建设进行了大量投入,因此,西部地区经济建设支出占比近30%,其次是社会科教文卫支出,最后是社会保障支出。对于工业化水平而言,2007—2019年各地区工业化水平的均值均在0.4以上,表明我国工业化水平已经较高。

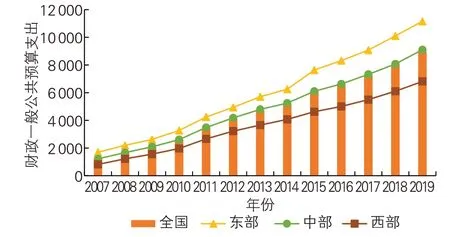

泰尔指数在各样本中的变化趋势如图1所示,与先前的描述性统计结果相同,西部地区的城乡收入差距最大且高于全国水平,2007年高达0.2,随后逐年降低,控制在0.1~0.15之间,中部地区和东部地区均处于全国水平之下,且呈现差距逐年缩小的态势。表明我国各地区城乡收入差距正朝着向好的缩小态势发展,其中,西部差距的缩小最为明显,各地区之间的城乡收入差距也逐渐趋同,地区间差异逐年减小。

图1 2007—2019年泰尔指数的变化趋势

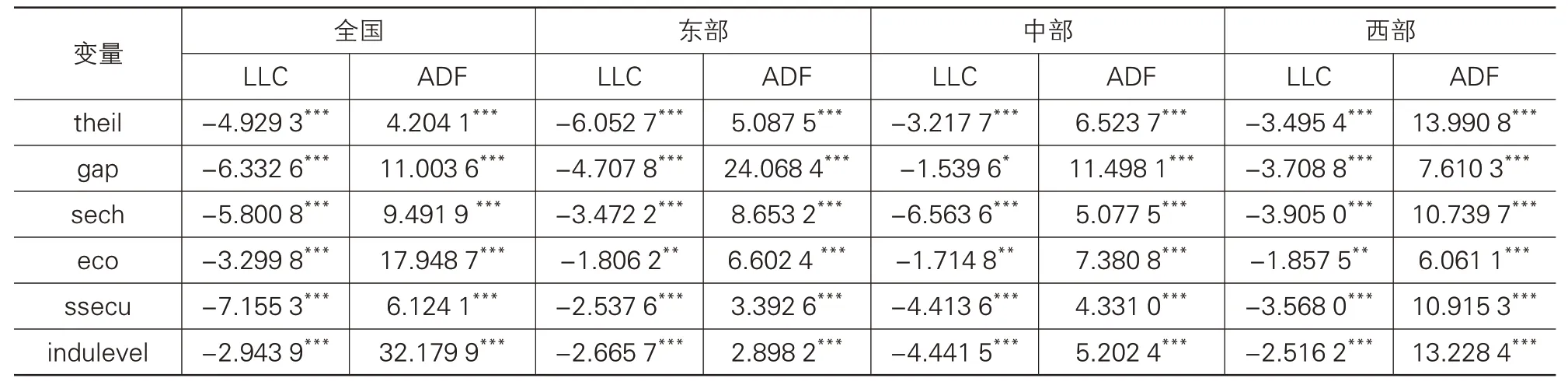

图2为2007—2019年财政一般公共预算支出的变化趋势。

图2 2007—2019年财政一般公共预算支出的变化趋势

从图2可以看出,2007年以来东部地区财政预算支出一直是居于高位,2019年已达11 154.57亿元,紧随其后是与全国平均水平相近的中部地区,最后是西部地区。与图1各地区泰尔指数变化趋势相反,地区间财政支出的差距呈现逐年扩大的趋势。这表明,我国的财政在区域经济较为发达的地区会投入相对较多,以期让发达地区作为继续发挥统领国家经济发展龙头的引擎。

四、实证检验与结果分析

(一)面板向量自回归模型(PVAR)的检验

数据处理及模型应用。为剔除价格因素对通货膨胀的影响,提高模型估计的精确性,本文按照不变价格(7)计算各财政支出占比变量和工业化水平变量。同时,为了分析样本中各财政分项支出占比对城乡居民收入差距的影响,本文基于前文的指标设计对式(2)进行估计。

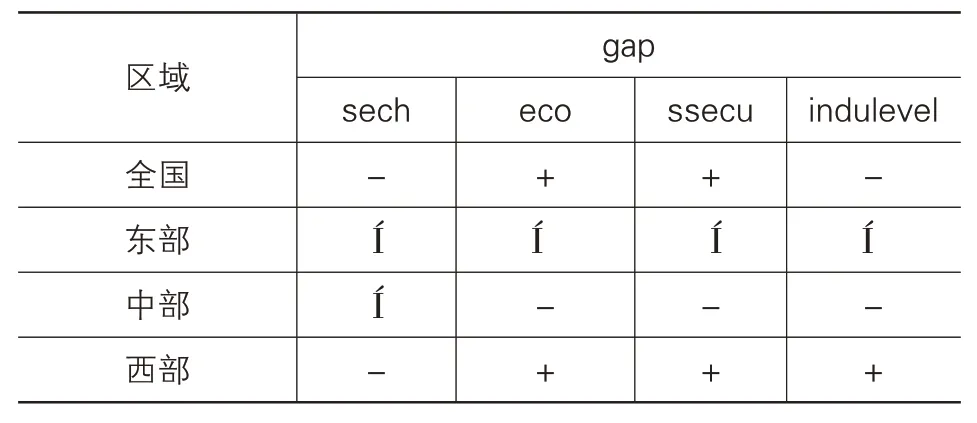

变量平稳性检验。在估计面板向量自回归模型之前,为了避免变量观测数据不稳定导致的虚假回归,同时考虑检验的稳健性,本文分别使用LLC(同质面板假设)和Fisher ADF(异质面板假设)进行单根检验,以此考察四个样本(全国、东部、中部、西部)中各变量数据的平稳性,结果见表3所列。

表3 面板单位根检验

表3的检验结果表明,所有变量在10%的显著性水平下均拒绝存在单位根的原假设,为平稳序列。这意味着PVAR模型可以用于分析全国样本和东部、中部、西部子样本中财政分项支出占比对城乡居民收入差距的影响。

模型最优滞后阶数的确定。对于面板向量自回归模型而言,滞后期的选择对因变量存在着重要的影响,本文使用连玉君(2010)[32]编写的PVAR2程序包,通过构建AIC、BIC和HQIC统计量来判定模型的最优滞后期。

根据表4所列,从各样本最优滞后阶数的检验结果来看,全样本选择滞后阶数为4期;东部样本选择滞后阶数为1期;中部地区样本选择滞后阶数为2期;西部样本选择滞后阶数为3期。由面板单位根检验和最优滞后阶数检验的结果,本文在不同的样本中分别建立面板向量自回归模型(PVAR),利用向前差分转换方法消除个体固定效应,然后使用GMM方法进行参数估计,并进一步进行脉冲响应分析。

表4 各样本模型的最优滞后阶数

(二)PVAR模型参数的GMM估计

本文对各个样本PVAR模型下的财政分项支出占比与城乡收入差距之间的关系展开研究,主要目的在于判断财政支出中各部分占比对城乡收入差距是否存在显著影响,是正向影响还是负向影响。为此,本文主要分析不同样本下PVAR模型中方程的参数估计结果。各财政分项支出占比对城乡收入差距的影响方向见表5所列。

表5 各财政分项支出对城乡收入差距的影响方向

根据表5的结果,社会科教文卫支出占比(sech)的增加会显著缩减全国和西部地区的城乡收入差距,对东部和中部则无明显影响。这说明在全国范围内,特别是西部地区,社会科教文卫支出在城镇与农村之间得到了合理的分配,资金使用效率提高。

经济建设支出占比(eco)的增加会显著扩大全国和西部地区的城乡收入差距、缩减中部地区的城乡收入差距,而对中部则无明显影响。这在一定程度上说明经济建设支出带来的区域经济发展,拉动了中部地区农村居民向城市转移的进程,进而带动农村居民收入的增加,缩减了中部的城乡收入差距。反观西部地区,经济建设支出可能存在着向城市地区倾斜的现象,从而扩大了收入差距。这说明经济建设支出存在“库兹涅茨效应”,即在经济发展相对高的中部地区,其经济发展水平已经超过了库兹涅茨转折点,因此,能够带来更公平的城乡收入分配;而在经济发展相对低的西部,仍以经济效率为先,经济建设支出占比提高不利于城乡收入差距的缩减。

同样,社会保障支出占比(ssecu)的提高能有效缩减中部地区的城乡收入差距,对西部地区和全国而言反而有扩大作用,对东部地区则无明显影响。这说明社会保障支出同样存在“库兹涅茨效应”,究其原因,可能是在中部地区,社会保障支出加强了农村社会保障体系建设,将广大农民纳入了社会保障体系之内,而在西部由于社会保障体制不健全、覆盖范围不全面,特别是偏远地区和贫困地区的社会保障体系不完善,进一步阻碍了西部城乡收入差距的缩小。

对于控制变量工业化水平(indulevel)而言,在不同样本中是否有影响以及影响方向同样存在异质性。在全样本中,工业化水平越高越有利于缩小城乡收入差距,而在西部地区恰恰相反,工业化反而不利于城乡收入差距的缩减,对于东部和中部地区,则没有显著影响。

(三)稳健性检验

上文的计量分析中,被解释变量泰尔指数考虑了城镇和农村人口结构的变化。在已有的研究中,除泰尔指数外,一些学者(陆铭和陈钊,2004;冉光和与唐文,2007;王莉,2007;钞小静和沈坤荣,2014)[33,12,34,2]采用城镇人均可支配收入与农村人均可支配收入比来衡量城乡收入差距,该指标可以直观地衡量城乡收入差距的相对变化趋势。基于此,用“城镇人均可支配收入/农村人均可支配收入(gap)”(8)代替上文模型中的被解释变量,以检验上述结论的稳健性。

表2和表3显示了gap指标的描述性统计和单位根检验结果。从表2可以看出,用来衡量城乡相对收入差距的gap指标与泰尔指数(theil)呈现相同的趋势;表3结果表明,gap指标是平稳的,能够进行PVAR模型分析。表4显示了当被解释变量为gap时各样本的最优滞后阶数,可以看到,在替换被解释变量为gap后,模型的最优滞后阶数检验结果不变。

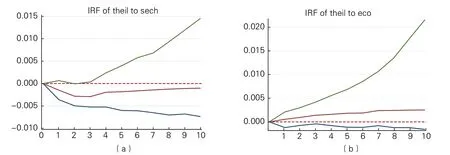

替换被解释变量后PVAR模型回归分析的结果见表6所列,与表5相比,除了中部地区工业化水平由不显著变为显著为负以外,核心解释变量的显著性及其影响方向与表5结果保持一致。由此可见,上述的结论是稳健的。

表6 各财政分项支出对城乡收入差距的影响方向

(四)脉冲响应分析

为更清晰地量化财政分项支出占比对于城乡收入差距的动态影响,本文继续考察各财政支出占比对城乡收入差距有显著影响的脉冲响应情况。由于我国地方政府的任期一般为10年,因此,脉冲响应分析的观测周期定义为10期。

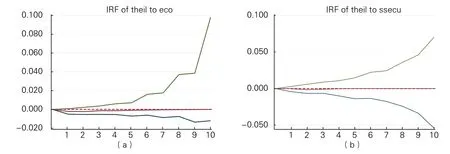

(1)对于全国样本而言,从图3a来看,对来自sech的一个正向标准差冲击,theil始终显示明显的负效应,响应幅度随着期数的增加先增强再减弱。这说明在短期内增加对社会科教支出的财政投入,能够有效地调节城镇与农村地区收入不平衡的问题,但长期而言,这种缩减效果会逐渐收敛。对来自eco的一个正向标准差冲击,从图3b来看,theil表现为明显的正效应,响应幅度逐期增强但趋势平缓,即经济建设支出占比的冲击对城乡收入差距的扩大影响在短期内虽然有增强的作用,但长期而言这种作用趋于平缓,甚至在第10期后有收敛的趋势。

图3 theil对于分别来自sech和eco一个标准差冲击的脉冲响应(全国)

从图4a来看,对于来自ssecu的一个正向标准差冲击,theil表现为明显的波动效应,响应幅度在第3期最强,即社会保障支出占比的冲击对城乡收入差距的扩大影响在短期有明显的增强作用,但长期而言,这种作用呈现收敛的趋势。从图4b来看,对于indulevel而言,来自工业化水平的冲击对城乡收入差距的影响仅在前期有扩大的趋势,但在后期反而有助于其缩减,这同样说明了虽然工业化在短期不利于城乡收入的公平分配,但从长远角度来看,其带来的经济发展最终会有利于城乡收入差距的缩减和社会公平的实现。

图4 theil对于分别来自ssecu和indulevel一个标准差冲击的脉冲响应(全国)

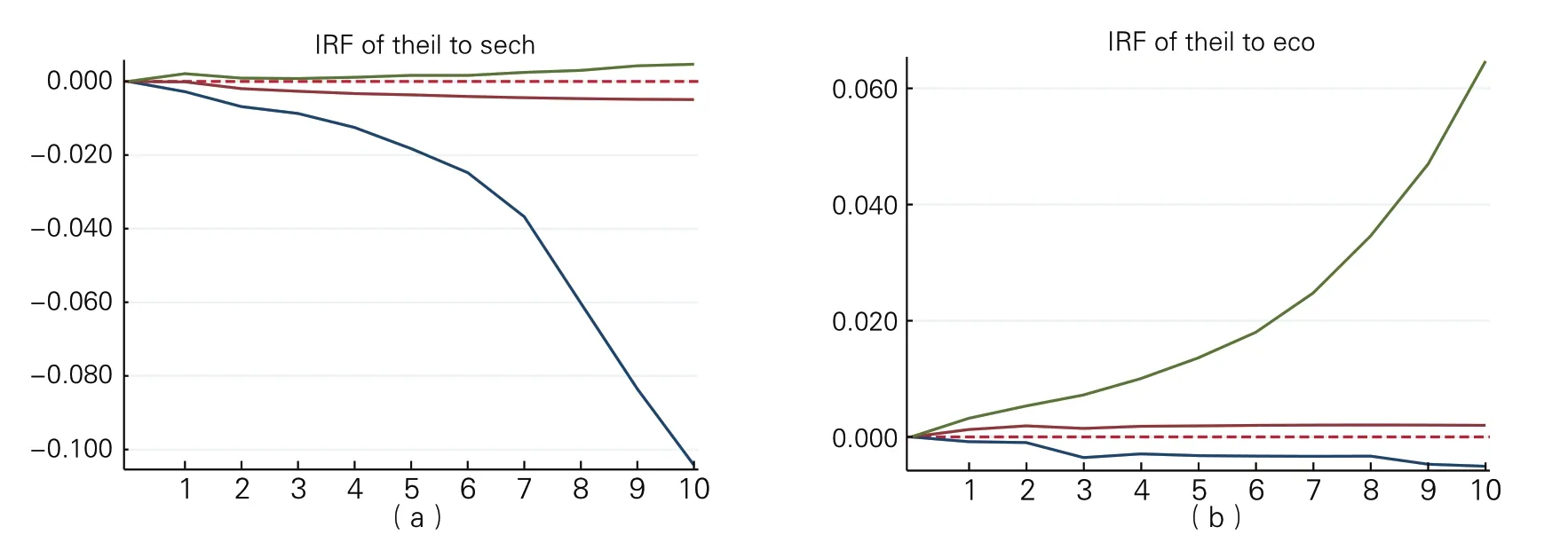

(2)对于中部样本而言,从图5a来看,对于来自eco的一个正向冲击,theil表现微小的负效应,响应幅度在第2期最强,之后表现为明显的收敛趋势,即经济建设支出占比的冲击对城乡收入差距的影响只在短期内有微小的缩减作用。从图5b来看,对于来自ssecu的一个正向标准差冲击,结果与eco响应情况相似,即社会保障支出占比的冲击,对城乡收入差距的影响有微小的缩小作用,且只在短期内存在。

图5 theil对于分别来自eco和ssecu一个标准差冲击的脉冲响应(中部)

(3)对于西部样本而言,从图6a来看,对于来自sech的一个正向标准差冲击,theil显示明显的负向波动,响应幅度逐渐增强,即社会科教文卫支出占比的冲击对城乡收入差距的缩减作用在短期虽然效果较弱,但随着时间推移,这种缩减作用越来越强。从图6b来看,对于来自eco的一个正向标准差冲击,theil表现为稳定较弱的正向波动,即随着期数的增加,经济建设支出占比的冲击对城乡收入差距的不利影响较小且趋势平稳。

图6 theil对于分别来自sech和eco一个标准差冲击的脉冲响应(西部)

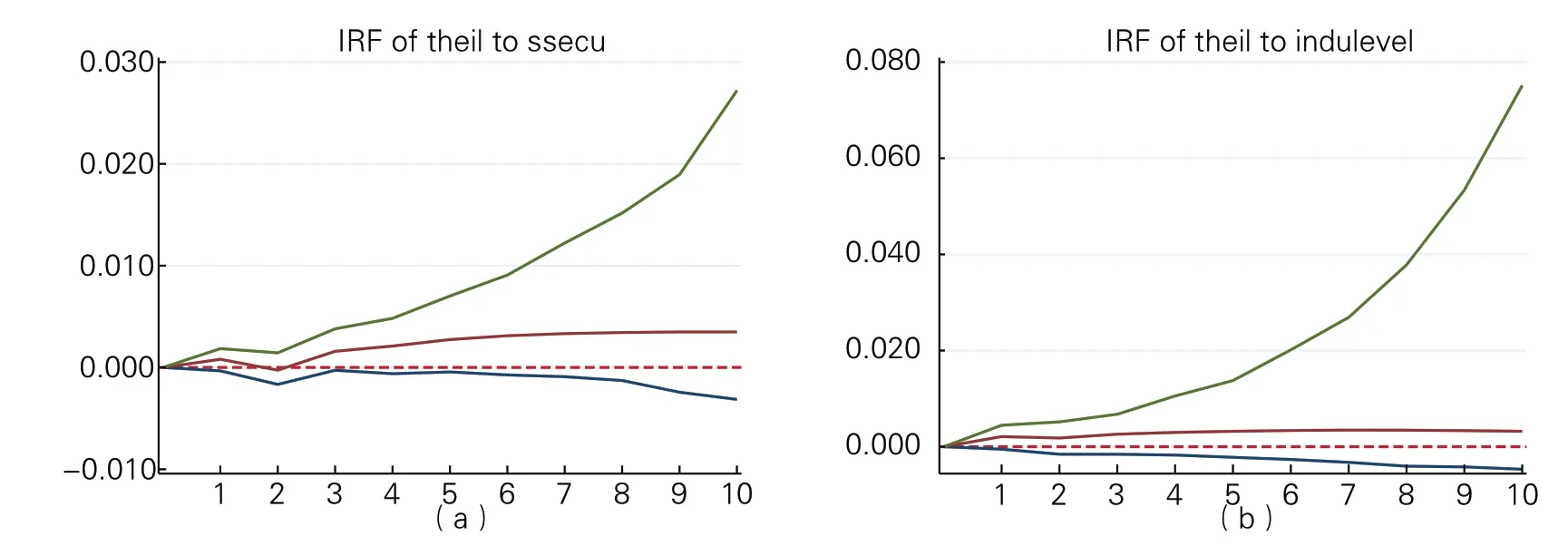

从图7a来看,对于来自ssecu的一个正向标准差冲击,theil呈现正向波动态势,即社会保障支出占比的冲击对于城乡收入差距的不利影响在短期内有波动,长期却呈现平缓趋势且在第10期表现出收敛态势。从图7b来看,对于来自indulevel的一个正向标准差冲击,theil表现正向的平稳波动,即工业化水平的冲击对西部地区城乡收入差距的扩大作用呈现长期平稳的趋势,且在第10期后有收敛的态势。

图7 theil对于分别来自ssecu和indulevel一个标准差冲击的脉冲响应(西部)

综上所述,在各地区样本中,财政各分项支出占比对城乡收入差距的脉冲响应情况呈现不同状态的波动。

五、结论及政策建议

(一)研究结论

本文利用PVAR模型检验了2007—2019年我国政府各财政分项支出占比对城乡收入差距的调节效应,得出以下结论:

第一,社会科教文卫支出占比的提高能够显著缩小全国特别是西部地区城乡收入差距,对东部和中部地区无明显影响,且社会科教文卫支出占比对西部地区城乡收入差距的缩减作用随着时间的推移越来越明显。这在一定程度上反映了社会科教文卫支出在西部地区城乡间得到了合理的分配,通过提高农户的健康、教育等人力资本投入,促进农户增收从而缩减了城乡收入差距。

第二,经济建设支出占比的提高有利于缩小中部地区的城乡收入差距,但对西部地区有扩大作用,对东部地区无明显影响。从脉冲响应结果来看,其对中部地区的城乡收入差距仅在短期内有缩减作用对西部地区的城乡收入差距有扩大作用且呈现稳定的态势。这说明经济建设支出存在“库兹涅茨效应”,即在经济发展相对高的中部地区能够带来更公平的城乡收入分配,在经济发展相对低的西部地区,经济建设支出可能存在向城市倾斜的现象。

第三,社会保障支出占比的提高能有效缩减中部地区的城乡收入差距,但在西部地区反而有扩大作用,对东部地区无明显影响。从脉冲响应结果看,其对中部地区的缩减作用仅在短期存在,对西部地区的城乡收入差距的扩大作用呈现长期平缓趋势,但在第10期表现为收敛态势。这说明社会保障支出同样存在“库兹涅茨效应”,即在经济发展水平相对较高的中部地区,农村社会保障体系较为完备,社会保障支出比例的提高可以有效缩小城乡收入差距;而在经济发展相对落后的西部地区,特别是边远贫困人口和少数民族地区,由于社会保障支出体系不完善、覆盖范围不全面,从而阻碍了西部城乡收入差距的缩小。

第四,提升工业化水平有利于缩小全国范围内的城乡收入差距,但会加剧西部的城乡收入差距。从脉冲响应的结果来看,工业化水平在短期内不利于城乡收入分配公平,但从长远看,其带来的经济发展有利于全国范围城乡收入差距的缩减和社会公平的实现。这说明工业化存在“涓滴”效应,由工业化水平高的城镇地区通过消费、就业等方面惠及工业化水平较低的农村地区,最终带动农村的发展和富裕,达到缩减城乡收入差距的效果。

(二)政策建议

财政手段对城乡收入差距的调节作用始终占据着一席之地,其中财政支出调节收入分配的作用效果存在着地区异质性。因此,想要利用财政分项支出占比的调整,更好地实现城乡居民的收入分配、缩小城乡收入差距,必须从我国实际情况出发,基于国情对财政支出进行相应的改革。

第一,继续加大西部地区财政投入,特别是社会科教文卫支出和经济建设支出,实现区域内部均衡发展。本文的实证结果表明,社会科教文卫支出占比的增加有利于缩小西部地区的城乡收入差距,且这种缩减作用逐期增强。因此,西部地区的地方政府应该继续加大对科学文化事业的投入,在全力促进西部经济发展的同时,完善城乡卫生服务网络,健全公共卫生体系,全面推进西部科教文卫事业全面发展。尽管本文实证结果表明,经济建设支出占比的增加会带来城乡收入差距的扩大,但依然要大力加强西部地区的经济建设,使经济建设支出带来的经济发展水平早日跨过“库兹涅茨”拐点,从而进一步缩减城乡收入差距。

第二,加强中部地区经济建设支出占财政支出的比重,协调中部城乡均衡发展。本文的实证结果表明,经济建设支出占比提高有利于缩小中部地区的城乡收入差距,但仅在短期有缩减作用。因此,各级政府要增加对中部地区经济建设的投资贷款,加大经济建设支出比重并优化其支出结构,以此刺激总需求增长,进而降低农民失业率,增强经济建设支出对中部地区城乡收入差距的缩减能力,最后达到缩减城乡收入差距的效果。

第三,改革全国范围内特别是西部地区经济建设支出和社会保障支出的城市偏向性,统筹西部城乡发展。本文的实证结果表明,经济建设支出和社会保障支出占比增加会扩大西部城乡收入差距,前者对城乡收入差距的不利影响呈现平稳的趋势,后者在短期内有波动,呈现长期平缓趋势。这表明西部地区的基础建设和社会保障支出呈现城市化趋势,对农村建设投入严重不足,应提高其用于农村的比例,特别是少数民族地区和偏远地区,以促进西部落后农村地区的经济发展,克服因基础设施落后而形成的发展瓶颈问题,并让社会保障对西部农村居民发挥出其应有的“兜底”作用,改变城乡收入差距较大的面貌,使其尽快进入“库兹涅茨”(Kuznets)转折点。

第四,加大中部地区社会保障投入,建立长效的农村社会保障体系。本文的实证结果表明,社会保障支出占比的增加有利于缩减中部地区的城乡居民收入差距,但这种动态影响效果较小。因此,要协调好中部地区城乡经济社会发展,加快加强农村社会保障体系建设,充分发挥农村社会保障的分配功能,着力落实农村基本养老、基本医疗和最低生活保障制度,扎实推进新农保制度试点工作,增强社会保障对中部城乡收入差距的缩减效果。

第五,优化东部地区的财政支出结构。本文的实证结果表明,各财政分项支出占比对东部地区城乡收入差距无显著影响。这说明,尽管东部地区城乡收入差距相对较小,但东部地区财政资金使用带来的效益不高,因此,该地区地方政府应对财政管理工作完成情况进行绩效考核,采取有效的激励措施,积极推进财政资金的统筹使用,进一步缩小东部地区城乡收入差距。

注 释:

(1)2020年底,中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务,现行标准下9 899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

(2)2008年1月30日,改革开放以来第十个以“三农”问题为主题的中央一号文件公布;2009年2月1日,第十一个一号文件公布;2012年2月,《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》下发;2021年,财政部、农业农村部出台了关于粮食生产发展、耕地保护与质量提升、种业创新发展、畜牧业健康发展等强农惠农政策。

(3)据《2018年中国住户调查年鉴》显示,2017年我国基尼系数为0.467,仍在国际警戒水平之上,收入差距依旧明显。

(4)对于时间固定效应而言,因后文已采取相关指数(消费者价格指数和地区生产指数)消除了价格因素的影响,因此,这里不再使用截面均值差分方法消除时间固定效应。

(5)对于模型式(2)的参数估计,本文使用PVAR2程序(连玉君,2010)。

(6)对于子样本的划分,参照国家统计局公布的划分方法,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省份;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12个省份。

(7)以2007年为基期,各财政支出变量采用历年各省份居民消费价格指数(CPI)进行调整,地区生产总值和工业增加值采用地区生产指数进行调整。

(8)在相关收入数据处理的过程中,与前文类似,以2007年为基年,采用历年各省份CPI调整至不变价格。