黄河上游西柳沟流域土壤侵蚀对土地利用变化响应

2022-08-25马文东郭嘉嘉潘金金

张 洋, 李 鹏, 马文东, 张 旭, 郭嘉嘉, 潘金金

(1.西安国际港务区农业农村和水务局, 西安 710026; 2.西安理工大学 西北旱区生态水利工程国家重点实验室, 西安 710048;3.旱区生态水文与灾害防治国家林业局重点实验室, 西安 710048, 4.城固县水土保持工作站, 陕西 城固 723200)

位于黄河上游粗泥沙集中来源区的西柳沟流域,自然条件恶劣,生态环境脆弱,水土流失问题十分突出。每遇强降雨,孔兑洪水挟带大量泥沙,不仅严重淤积黄河内蒙古河段,而且严重制约着周边地区经济社会发展,威胁着人民群众的生命财产安全[1]。流域的水土流失会导致河道和水库中大量沉积物沉积、土壤肥力下降以及环境污染等一系列问题[2-4]。因此,研究影响水土流失的各种因素十分重要,以便制定和实施有效的水土保持措施。流域侵蚀与诸多因素有关,包括降雨过程和流域下垫面的变化,如土地利用、土壤、地形地貌等[5-6]。流域内的降雨量、土壤类型和地形地貌短期内不会发生显著变化,这意味着人类活动引发的土地利用变化,是影响流域侵蚀变化的主要因素[7]。正确认识土壤侵蚀与土地利用变化的关系,对于优化流域水土保持具有重要意义[8]。

土地利用类型的改变一定程度上影响着流域土壤侵蚀。例如,耕地可能转化为林地和草地,从而减少侵蚀[9]。庄建琦等[10]揭示了小流域土地利用/土地覆被变化引起的土壤侵蚀变化过程;李成志等[11]利用RMMF模型评价了喀斯特地区土地利用类型变化对土壤侵蚀的影响;张尚弘等[12]通过SWAT模型分析了流沙河流域土地利用和景观格局的变化对流域土壤侵蚀的影响。但目前国内对于水土流失较为严重的黄土高原地区典型流域的土地利用类型变化是如何影响流域土壤流失的研究较为少见。因此,本文以黄河上游西柳沟流域为研究区域,分析1980—2015年土地利用类型的时空变化过程,并通过土壤流失修正模型(RUSLE)对流域土壤侵蚀进行定量评估,研究土地利用变化对流域土壤侵蚀的影响,为流域水土保持提供参考。

1 研究区概况

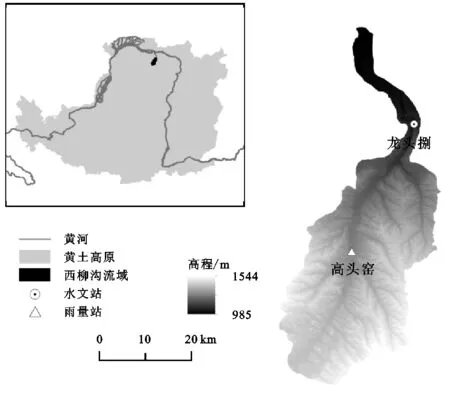

西柳沟流域为黄河内蒙古段十大孔兑之一,发源于内蒙古鄂尔多斯市东胜区漫赖乡张家山顶,流经三乡—苏木,由昭君坟乡河畔村直接流入黄河,流域总面积1 191.72 km2,全长106.5 km。流域上游为黄土丘陵沟壑区,面积876.3 km2,占流域总面积的73.53%;中游为库布齐沙漠,下游为冲洪积扇。西柳沟属于典型的干旱大陆性季风气候,多年平均降水量267.7 mm,年均蒸发量2 200 mm,年平均气温为6.1℃,年均风速3.1 m/s,风向多为西北风,风力在5~8级。流域上游黄土丘陵区地面物质由砒砂岩组成,极易产生风蚀和水蚀,为西柳沟的主要产沙区域。据西柳沟龙头拐水文站观测资料,西柳沟多年平均径流量2 792.5万m3,实测最大洪峰流量6 940 m3/s,最大含沙量1 550 kg/m3,年最大输沙量4 750万t[13]。西柳沟在黄河流域的地理位置见图1。

图1 西柳沟流域地理位置

2 研究方法

2.1 数据来源

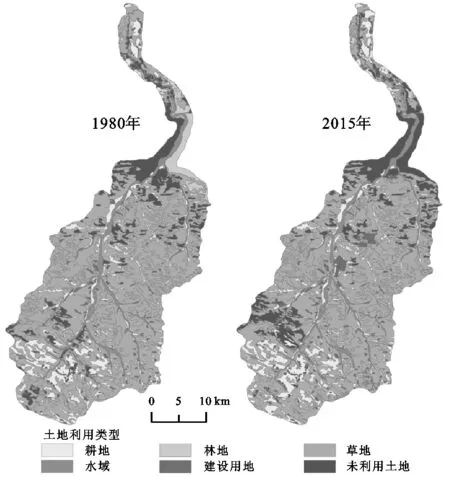

本研究依据西柳沟流域土地利用遥感影像资料,结合流域地形图、区域专题研究资料与图件等其他资料对西柳沟流域土地利用变化信息进行提取,根据土地利用分类系统划分出6种土地利用类型,得到西柳沟流域1980年和2015年两期分辨率为30 m的土地利用数据(图2);数字高程模型(DEM)数据来源于地理空间数据云网站(http:∥www.gscloud.cn),空间分辨率30 m;降雨数据、土壤类型数据及NDVI数据来源于资源环境科学与数据中心(https:∥www.resdc.cn)。

2.2 RUSLE模型

“修订通用土壤流失方程”RUSLE(Revised Universal Soil Loss Equation)[14]可根据一定的条件计算出区域单位时间单位面积上的土壤流失量,是区域土壤侵蚀定量评价的重要手段。模型以6个因子的乘积形式量化土壤侵蚀,方程式表达为:

A=R·K·LS·C·P

(1)

式中:A为单位面积上的年均土壤流失量〔t/(hm2·a)〕;R为降雨侵蚀力因子〔MJ·mm/(hm2·h·a)〕;K为土壤可蚀性因子〔t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)〕;LS为坡长坡度因子;C为植被覆盖—管理因子;P为水土保持措施因子。

2.2.1 降雨侵蚀力因子计算方法 降雨侵蚀力因子反映降雨引起土壤侵蚀的潜在能力。利用获取的1980—2015年连续36 a的年降雨量数据计算降雨侵蚀力,直接采用多年平均降雨量计算[15]:

R=0.0483P1.61P<850 mm

R=587.8-1.219P+0.004105P2P≥850 mm

(2)

式中:R为降雨侵蚀力〔MJ·mm/(hm2·h·a)〕;P为年均降水量(mm)。

图2 1980-2015年西柳沟流域土地利用分布

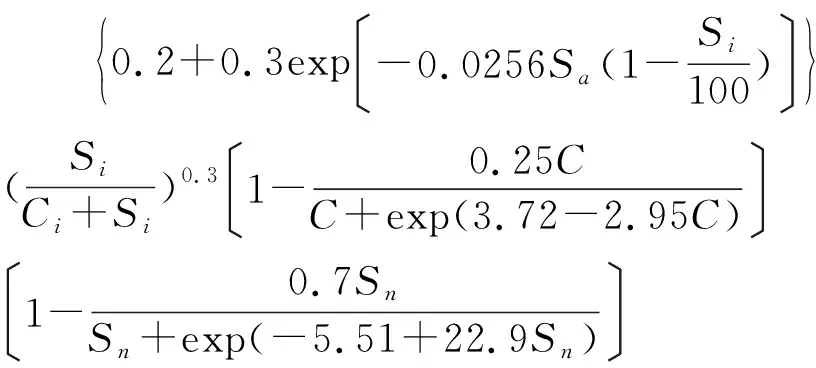

2.2.2 土壤可蚀性因子计算方法 土壤可蚀性因子是衡量土壤抗蚀性的指标,用于反映土壤对侵蚀的敏感性,表示降雨侵蚀力引起的土壤侵蚀量。利用EPIC模型法[16]对不同土壤类型赋予相应的K值,计算方法如下:

(3)

式中:K为土壤可蚀性因子〔t·hm2·h/(hm2·MJ·mm)〕;Sa为砂粒含量(%);Si为粉粒含量(%);Ci为黏粒含量(%);C为有机碳含量(%);Sn=1-Sa/100。

2.2.3 坡度坡长因子计算方法 坡度坡长因子反映地形对土壤侵蚀的影响。坡度因子是特定坡度的坡地土壤流失量与标准径流小区坡度的坡地土壤流失量之比值;坡长因子则是特定坡长的坡地土壤流失量与标准径流小区坡长的坡地土壤流失量之比值,一般认为,土壤流失量与坡度、坡长的之间呈幂函数关系。计算方法如下[17]:

(4)

S=10.8sinθ+0.03θ<5°

S=16.8sinθ-0.50 5°≤θ<10°

S=21.9sinθ-0.96θ≥10°

(5)

式中:L为坡长因子;S为坡度因子;λ为坡长(m);m为坡长指数;θ为坡度(°)。

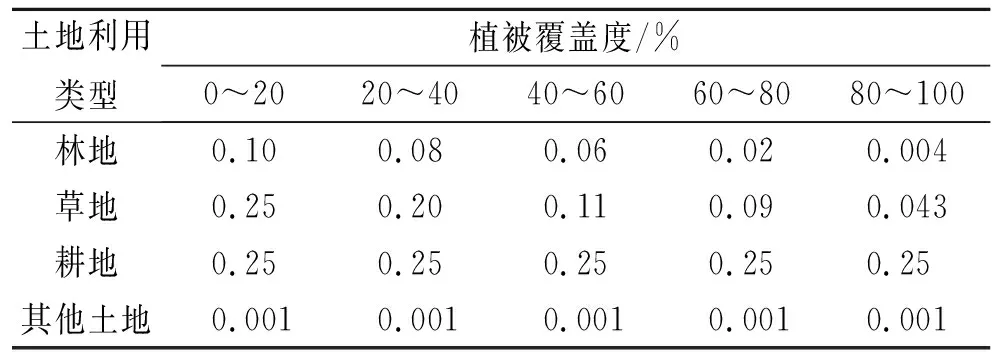

2.2.4 植被覆盖-管理因子计算方法 植被覆盖—管理因子指一定覆盖和管理水平下,某一区域土壤流失量与该区域连续休闲情况下土壤流失量之比。变化值域为0~1,根据植被覆盖度和土地利用类型进行赋值,参考等[18-19]的研究结果确定C的取值,见表1。

表1 C因子赋值

2.2.5 水土保持因子计算方法 水土保持因子指采取水土保持措施(等高耕作、梯田等)后的土壤流失量与顺坡耕作产生的土壤流失量之比。取值范围在0~1,在实际研究中难以通过实测方法确定P值,故依据土地利用类型赋值的方法确定取值,赋值结果见表2。

表2 P因子赋值表

3 结果与分析

3.1 土地利用变化特征分析

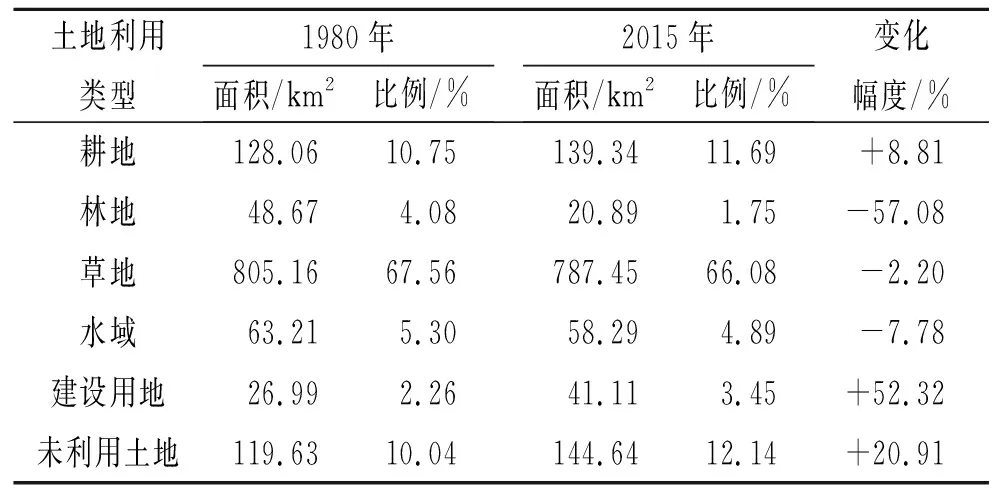

3.1.1 土地利用变化 通过两期的土地利用对比分析计算得到西柳沟流域不同时期的土地利用类型面积及其占流域总面积的比例统计表(表3)。从表中可以看出:西柳沟流域的土地利用类型以草地、耕地和未利用地为主,建设用地和水域所占面积较小。1980—2015年,草地、林地和水域面积呈减小趋势,其中林地的占地面积降幅达到了57.08%,是变化幅度最大的土地利用类型;水域面积受人类活动的影响略有减小,减小率为7.78%;耕地、建设用地和未利用地的占地面积逐渐增大,其中建设用地和未利用地的面积增幅分别为52.32%和20.91%,总体变化幅度较大。

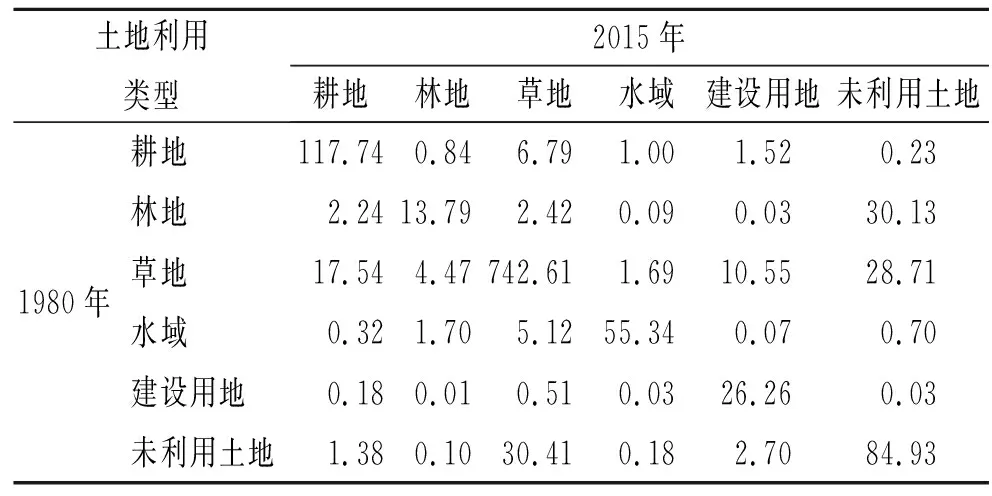

表3 西柳沟流域土地利用类型

3.1.2 土地利用格局演变 基于1980年和2015年的土地利用数据,统计得到西柳沟流域土地利用类型转移矩阵(表4)。结果显示:1980—2015年,耕地转出总面积为10.38 km2,其中65.41%转化为草地,主要是由于2000年实施的退耕还林还草工程,进一步防治水土流失;林地转出总面积为34.90 km2,有86.33%的面积转为未利用土地,转化为其他土地利用类型的面积较少;草地转出总面积为62.97 km2,其中有17.54 km2转为耕地,28.71 km2转为未利用土地,10.55 km2转为建设用地。3种主要的土地利用类型转出面积大小为草地>林地>耕地,耕地主要转化为草地,林地大部分转为未利用土地,草地大部分转为耕地和未利用土地。

表4 西柳沟流域1980-2015年土地利用类型转移矩阵 km2

3.2 土壤侵蚀特征及空间分布规律

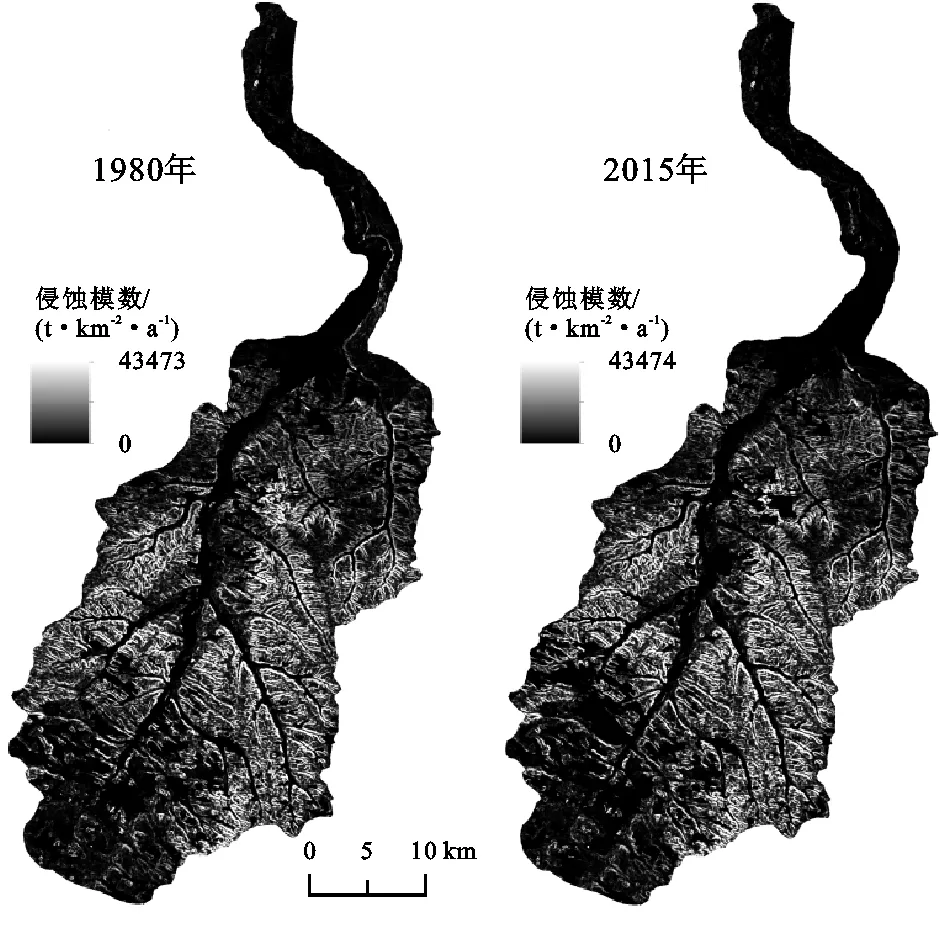

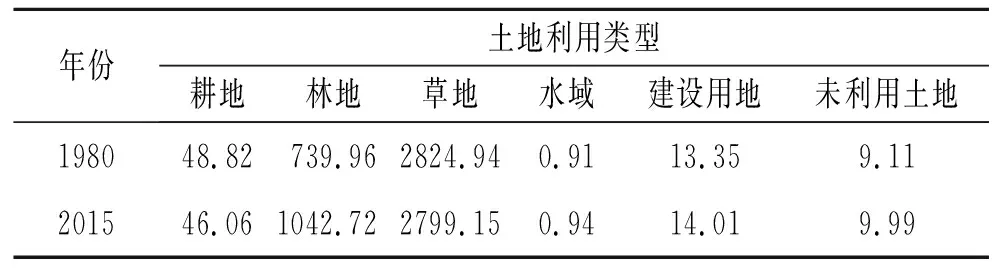

3.2.1 土壤侵蚀总体变化特征 通过计算各水土流失因子图层在统一投影面积上的乘积,得到西柳沟流域土壤侵蚀模数空间分布见图3。不同土地利用类型在不同时期的平均土壤侵蚀模数,统计结果见表5。结果显示,西柳沟流域1980年平均土壤侵蚀模数为1 946.56 t/(km2·a),2015年平均土壤侵蚀模数为1 873.55 t/(km2·a)。流域各地类平均土壤侵蚀模数大小依次为草地>林地>耕地>建设用地>未利用土地>水域。从土壤侵蚀模数大小来看,流域的土壤侵蚀主要来源于草地、林地和耕地。1980年,西柳沟流域草地、林地和耕地的平均土壤侵蚀模数分别为2 824.94,739.96,48.82 t/(km2·a),侵蚀等级分别达到了中度侵蚀、轻度侵蚀和微度侵蚀;2015年,西柳沟流域草地、林地和耕地的平均土壤侵蚀模数分别为2 799.15,1 042.72,46.06 t/(km2·a),侵蚀等级依然为中度侵蚀、轻度侵蚀和微度侵蚀,相比于1980年,耕地和草地的平均土壤侵蚀模数有所下降,林地及其他地类的侵蚀模数有所上升。

图3 西柳沟流域1980-2015年土壤侵蚀模数空间分布

表5 不同土地利用类型的平均土壤侵蚀模数 t/(km2·a)

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)[20]和实际水土流失情况对水蚀强度的分级标准确定土壤侵蚀分级指标,生成了西柳沟流域土壤侵蚀强度等级图(图4)。统计了西柳沟流域不同土壤侵蚀分类面积分布及侵蚀量的情况,统计结果见表6。

西柳沟流域1980年、2015年土壤侵蚀面积均为1 183.41 km2,土壤侵蚀强度可以分为微度侵蚀至剧烈侵蚀6个等级。从侵蚀面积来看,1980年和2015年西柳沟流域土壤侵蚀以微度侵蚀和轻度侵蚀为主,均占流域总面积的77%以上,强度、极强度和剧烈侵蚀面积所占比例较小,三者侵蚀面积占比约15%。1980年,不同土壤侵蚀强度所占比重依次为:轻度>微度>强度>中度>极强度>剧烈;2015年,不同土壤侵蚀强度所占比重依次为:微度>轻度 >强度>中度>极强度>剧烈。整体来看,1980—2015年流域微度侵蚀面积逐渐增加,从442.76 km2增至472.05 km2,其他等级的土壤侵蚀面积逐渐减小。

从土壤侵蚀量来看,1980年西柳沟流域土壤侵蚀量为230.35万t,主要来源于强度侵蚀和极强度侵蚀,分别占总侵蚀量的30%和28.27%;2015年土壤侵蚀量为221.72万t,侵蚀来源仍以强度侵蚀和极强度侵蚀为主,分别占总侵蚀量的29.89%和28.24%。两个年份的微度侵蚀产沙量最小,仅为1.49万t和1.39万t,可见流域侵蚀面积虽然以微度侵蚀和轻度侵蚀为主。

图4 西柳沟流域1980-2015年土壤侵蚀等级空间分布

3.2.2 土壤侵蚀强度等级转移变化 西柳沟土壤侵蚀强度等级的变化利用基本的方法以及转移矩阵进行分析,统计结果见表7。由表可知,1985—2015年时段西柳沟流域土壤侵蚀强度等级发生变化的面积为97.35 km2,占总面积的8.23%。其中轻度、中度、强度、极强度、剧烈侵蚀均有部分减弱为微度侵蚀,转移面积分别为48.52,3.90,6.46,2.83,0.33 km2,而微度侵蚀转为其他侵蚀强度等级的面积较少,为32.76 km2,致使其总量有所增加。轻度侵蚀的变化部分主要由微度侵蚀(26.60 km2)转化而来,占转入面积的97.29%,而其有48.52 km2的面积转换为微度侵蚀,占转出面积的98.74%,最终使得轻度侵蚀的总量减小。中度侵蚀由其他侵蚀等级转入共4.21 km2,共有4.56 km2转出,94.77%的面积保持侵蚀强度不变,使得中度侵蚀的总量略有减少,其中绝大部分向侵蚀强度等级低的方向转换,且以转为微度侵蚀最多。强度、极强度、剧烈侵蚀均主要由微度侵蚀转换而来,转入面积大于转出面积,其他侵蚀等级的转换面积极少,因此总量仍在减少。

表6 西柳沟流域1980-2015年不同土壤侵蚀分类 面积分布情况

表7 西柳沟流域1980-2015年土壤侵蚀强度等级转移矩阵 km2

3.3 土地利用与土壤侵蚀的响应关系

随着人类活动的影响,土壤侵蚀加剧,引起了一系列的环境效应,严重破坏了人类赖以生存的环境,制约着全球经济的可持续发展。

土地利用的空间分布是土壤侵蚀的催化剂,可改变局部地区的微环境,诸如气候、土壤、植被等,进而加剧或减缓土壤侵蚀。因此,探讨土地利用与土壤侵蚀之间的响应关系,对于了解影响土壤侵蚀的主要因素和机制,对合理的土地利用规划以及生态环境保护具有重要的意义。

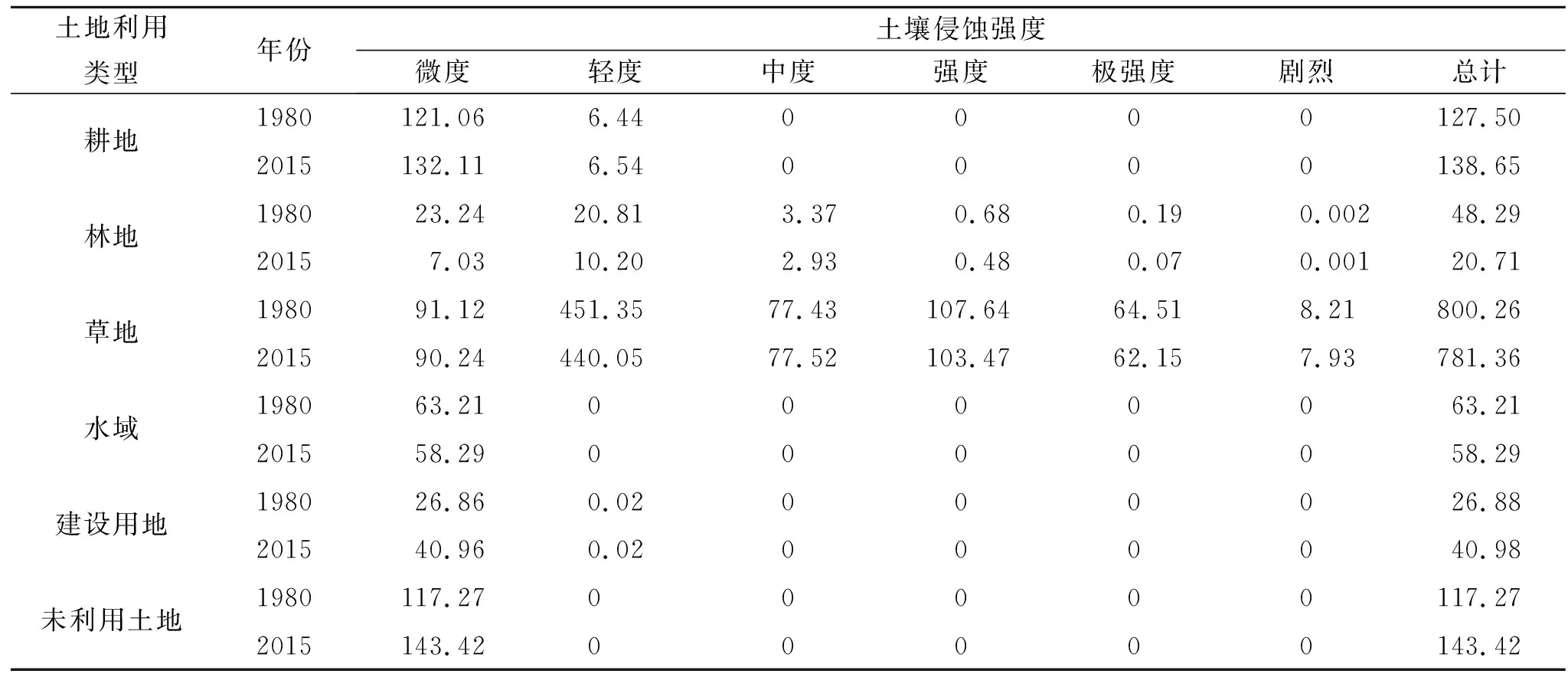

表8显示了西柳沟流域不同土地利用类型土壤侵蚀面积分布情况,从表中可知,1980—2015年,西柳沟土壤侵蚀面积分布以草地为主,占地面积分别为800.26,781.36 km2。两个时期草地的侵蚀面积分布主要以轻度侵蚀为主,面积分别为451.35,440.05 km2,占草地总面积的56.40%,56.32%,耕地和未利用地的侵蚀面积相当,分别占总侵蚀面积的10.77%,9.91%和11.72%,12.12%,剧烈侵蚀的面积最小。

草地的侵蚀面积呈逐年减少的趋势,土壤侵蚀程度的降低对应的土地利用变化主要是草地转变为林地和耕地,两者的转移面积分别为4.47,17.54 km2,主要集中在水域与城镇之间地势平坦的区域,稀疏的灌草地转变为林地和耕地,植被覆盖度增加,使土壤侵蚀程度降低。

表8 西柳沟流域1980-2015年不同土地利用类型土壤侵蚀面积特征 km2

根据土壤侵蚀量的空间分布情况统计了西柳沟流域不同土地利用类型的土壤侵蚀量。表9显示了1980—2015年西柳沟流域不同土地利用类型土壤侵蚀量的分布情况,表中可知,西柳沟流域两个时期的土壤侵蚀量主要来自于草地,侵蚀量分别为226.03,218.71万t,占总侵蚀量的98.12%,98.64%;其次为林地,其他地类土壤侵蚀量较少。同时可以清晰的看出,林地土壤侵蚀量主要源于轻度侵蚀和中度侵蚀,未发生剧烈侵蚀的情况,微度侵蚀和极强度侵蚀来源较少;草地土壤侵蚀量主要源于强度侵蚀和极强度侵蚀,2015年,草地各个侵蚀等级的土壤侵蚀量均有所减少;耕地土壤侵蚀量均集中在微度侵蚀和轻度侵蚀,到了2015年,耕地侵蚀量略有减少,减少了200 t;1980年,建设用地、水域和未利用土地的土壤侵蚀量总和仅为1 340 t,占总侵蚀量的0.06%,2015年,3种地类的土壤侵蚀量增加到2 100 t,原因是建设用地和未利用地的面积增加,使土壤侵蚀量略有增加,由此可见,城镇化的建设在一定程度上加剧了土壤侵蚀。

表9 西柳沟流域1980-2015年不同土地利用类型土壤侵蚀量特征 万t

4 讨 论

流域土地利用变化特征表明,1980—2015年,林地、建设用地和未利用地的面积变化幅度较为明显,其中林地减少的面积大部分转化为未利用土地,其他转化为未利用地的部分大多位于风沙区,集中在流域出口处的龙头拐水文站附近,说明近年来流域出口附近土地荒漠化较为严重,水土流失程度加剧。

从土壤侵蚀的空间分布来看,流域中部侵蚀较为严重,土壤侵蚀模数较大,且向上下游两端侵蚀强度逐渐减小,这与降雨强度的分布基本一致。从龙头拐水文站以上流域看,北部沙漠地区土壤侵蚀以风力侵蚀为主,其次由于雨水在沙地中的入渗速度较快,地表难以形成径流,导致沟道稀少,因此受到的水力侵蚀较弱;而中部地区的黄土砒砂岩,覆沙黄土厚度远小于北部地区,有利于沟道的形成发育,且下垫面以草地和耕地为主,平均土壤侵蚀模数较大,水土流失较为严重;南部区域砒砂岩裸露,沟道稀疏,土壤侵蚀强度不及中部地区[21]。大部分侵蚀产沙来源于极强度侵蚀和剧烈侵蚀,土壤侵蚀严重的原因可能是土壤抗蚀性较弱、沟头等地形陡峭、重力侵蚀活跃,且侵蚀等级较高的地区降雨量相比于其他地区较多,坡面坡度较大,降雨侵蚀力较大,导致计算得到的土壤侵蚀模数较高,这也是土壤侵蚀量较大的主要原因。

此外,中度侵蚀以上的面积主要分布在草地,少量分布于林地,其他地类均以微度侵蚀为主,可见草地是引发水土流失的主要土地利用类型。王金花等人[22]的分析表明,西柳沟流域受人类活动影响,草地、耕地、未利用土地的变化最为显著。草地的部分面积向林地和耕地转化是35 a间土壤侵蚀程度的降低的主要原因,进一步表明土地利用/土地覆被变化是引起流域土壤侵蚀变化的必然因素,这与章影等[23]人的研究结论一致。总体来说,近年来水土保持措施工程的建设有一定的成效,流域内土壤侵蚀强度有所降低,在一定程度上得到了控制,但局部地区仍存在着土壤侵蚀强度增加的情况。建议局部地区实施荒山造林政策,优化土地利用空间格局,增加植被覆盖度,降低水土流失严重程度。

5 结 论

(1) 1980—2015年期间,西柳沟流域草地、林地和水域面积呈减小趋势,耕地、建设用地和未利用地面积呈增加趋势;流域3种主要的土地利用类型转出面积大小为草地>林地>耕地,耕地主要转化为草地,林地大部分转为未利用土地,草地大部分转为耕地和未利用土地。

(2) 西柳沟流域1980年平均土壤侵蚀模数为1 946.56 t/(km2·a),2015年平均土壤侵蚀模数降至1 873.55 t/(km2·a)。各地类平均土壤侵蚀模数大小依次为草地>林地>耕地>建设用地>未利用土地>水域,其中耕地和草地的平均土壤侵蚀模数有所下降。土壤侵蚀量主要来自于草地,其次为林地;草地土壤侵蚀量主要源于强度侵蚀和极强度侵蚀,林地土壤侵蚀量主要源于轻度侵蚀和中度侵蚀。

(3) 1980—2015年西柳沟流域土壤侵蚀以微度侵蚀和轻度侵蚀为主,占流域总面积的77%以上;土壤侵蚀强度等级发生变化的面积为97.35 km2,土壤侵蚀程度总体上呈降低的趋势,其中草地部分面积分别转化为林地和耕地是流域土壤侵蚀程度的降低的主要原因,转移面积分别为4.47,17.54 km2,说明土地利用结构的改变是影响流域土壤侵蚀变化的必然因素。