基于脑-肠轴学说探讨以脾论治阿尔茨海默病

2022-08-24胡镜清王传池

屈 尧 胡镜清 吴 珊 王传池 戎 菲

(1 陕西中医药大学第一临床医学院,咸阳,712046; 2 中国中医科学院中医基础理论研究所,北京,100700)

阿尔茨海默病(Alzheimer′s Disease,AD)是指发生于老年前期和老年的中枢神经退行性病变,也是最常见的一种痴呆类型,占老年期痴呆的50%~70%[1]。目前由于AD的发病机制不明确,发病隐匿,进展缓慢,在治疗上没有有效的治疗和延缓方法。近年来,随着脑-肠轴研究的深入,更多的学者把对AD的研究转移到脑-肠轴方向[2]。

中医认为,从整体观出发,人体是一个以五脏为中心的有机整体,脾主运化,为气血生化之源,是人体各项生命活动的基础,能直接影响各脏腑功能的正常发挥。五脏对应五志,“脾藏意,主思”是指脾化生营气,以“营”养“意”,“意”则是指思维敏捷、注意力集中、记忆力强等,“主思”则是脾主气机之条达,情志之顺畅。《济生方·健忘论治》:“脾主意与思,心亦主思,思虑过度,意舍不精,使人健忘。”脾为气血生化之源,神赖气血的奉养而精明,气血亏虚则不能滋养神明。以脾论治AD,能够有效缓解智力衰退的过程。现基于脑-肠轴学说对AD进行论述,以期为中医治疗AD提供理论依据。

1 脑-肠轴

脑-肠轴(Gut-brain Axis,GBA)是大脑与肠道之间由神经-内分泌介导的双向应答系统,作用于肠道微生物与大脑之间的交流[3]。研究表明,肠道微生物在大脑的发育中发挥重要作用,可以通过免疫、神经内分泌等途径影响GBA的调节[4]。早在19世纪80年代,William James和Carl Lange首先发现了中枢神经系统与肠道之间存在双向沟通途径[5-6]。后续这一概念迅速扩大,并建立脑-肠轴学说。目前,介导GBA的作用机制尚不完全清楚,主要与神经内分泌系统和神经免疫系统有密切关系,其基本化学信使可能是神经递质、神经肽、细胞因子、激素、生长因子等,如肠道微生物产生的氨基酸(即γ-氨基丁酸、色氨酸)和单胺(即5-羟色胺、组胺、多巴胺)[7-10],在大脑中作为神经递质或者神经递质前体发挥重要作用,产生白细胞介素激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis,HPA轴),从而释放皮质醇[11]。当人们面临压力时,大脑可能通过HPA轴调节皮质醇的分泌,从而改变肠道微生物的组成,并影响免疫细胞的活动。有研究表明,肠道微生物和益生菌剂可以改变循环细胞因子的水平,并对大脑功能产生显著影响[12-13]。此外,迷走神经的传入分支和全身色氨酸的调节都与从肠道向大脑传递信号密切相关[14-15]。

2 脑-肠肽

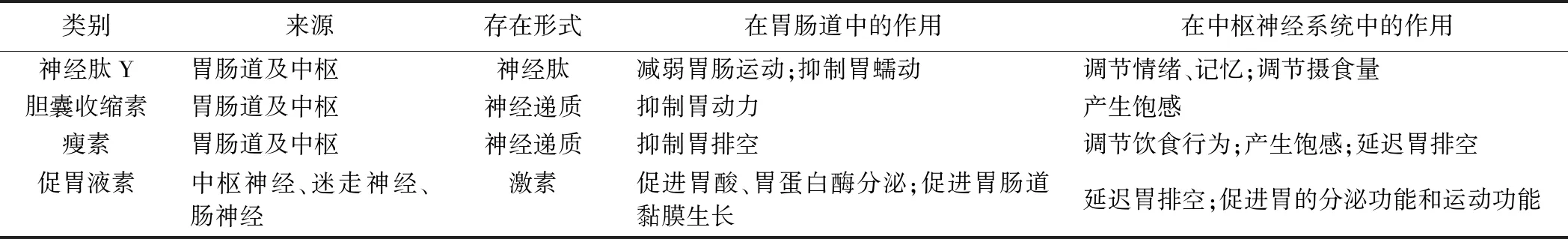

脑-肠肽是一种在中枢神经系统和肠神经系统之间传递的神经递质或肽类激素,具有调节胃肠运动、分泌、吸收等作用[16]。有研究认为脑-肠肽的正常分泌与脾正常功能的发挥有密切关系[17]。脾主运化,升清降浊是脏腑正常生理活动的前提,脑-肠肽的分泌需要后天之本脾的濡养,所以脑-肠肽的正常分泌与脾升清降浊的功能密切相关。目前发现的脑-肠肽有十几种,从脑和胃肠道被分离出来的主要有胃动素(Motilin,MTL)、瘦素(Leptin,LP)、胆囊收缩素(Cholecystokinin,CCK)、促肾上腺皮质激素释放激素(Corticotropin Releasing Hormone,CRH)、促胃液素(Gastrin,GAS)、P物质(Substance P,SP)等,通常产生于胃肠道或中枢神经系统,作为神经递质与胃肠道感觉神经末梢或平滑肌细胞相应受体结合,或者作为激素调节外周器官[18]。几种常见的脑-肠肽见表1。

3 慢性炎症和肠道菌群失衡

关于AD的病理特征,目前研究较为有影响的假说是“β-淀粉样蛋白(β-amyloid,Aβ)瀑布假说”,即神经元胞外Aβ沉积以及神经元胞内过磷酸化tau蛋白形成的神经纤维缠结(Neurofibrillary Tangles,NFTs)。Aβ沉积会引起神经元突触功能障碍,tau蛋白过磷酸化会继发炎症反应,最终导致神经元死亡。研究发现AD患者炎症介质白细胞介素-1β(Interleukin-1β,IL-1β)和肿瘤坏死因子(Tumor Necrosis Factor,TNF)水平异常升高,同时活化的小胶质细胞参与分泌炎症介质,促进了神经系统疾病的进展[19-20]。此外,对AD发病机制的研究表明,小胶质细胞产生Aβ,导致几种炎症介质的激活[21]。肠道微生物群在调节神经免疫功能方面的特定作用已经远远超出了其在胃肠道中的作用,如AD相关的神经变性过程[22]。肠道微生物群由数以万计的细菌和真菌组成,它们共同维持宿主的健康[23]。它们在中枢神经系统中分泌Aβ,导致Aβ沉积并增加AD的风险[24]。促炎性肠道微生物区系统失调可触发炎症诱导的Aβ的形成和聚集,已知产生功能性细胞外淀粉样纤维的细菌菌株有大肠杆菌、肠沙门菌、伤寒沙门菌、枯草芽孢杆菌、结核杆菌、金黄色葡萄球菌[25]。例如,大肠杆菌内毒素被证明在体外诱导Aβ纤维的形成,这意味着它们参与了AD的发病机制。所以,肠道微生物群与神经功能障碍密切相关,保持肠道微生物群的稳态,是控制慢性炎症的有效途径,从而减缓认知功能的减退。

4 从脾论治

AD患者由于年老体衰,脏腑功能减弱,尤其以脾肾功能减弱为主。肾为先天之本,肾主骨生髓,肾气的充沛才能保证思维的敏捷和较强的记忆力。脾为后天之本,运化水谷精微以滋养先天,当脾运化功能正常发挥,不断充养肾精,才能延缓肾精的匮乏和智力的减退。有研究认为,老年人喜静恶动,或喜食肥甘厚腻之品,或过度忧虑等直接间接地损伤脾胃,导致脾失健运,气血生化不足[26]。加之痰浊、瘀血等病理产物瘀滞体内,导致气机不畅,脏腑功能失常,脑组织发生病理变化,迁延难愈。AD患者常表现为形体肥胖、四肢倦怠、面色萎黄、神情呆滞、纳呆便溏,舌体胖大有齿痕,脉缓等一系列脾虚之症状。随着病情的进展,当患者进入中、重度痴呆阶段,记忆障碍持续加重,会有较明显的异常精神行为症状,如情绪淡漠、哭笑无常等。病至后期,脾虚不能复,则生命乃绝。虽然痴呆的病因病机复杂,但却离不开脾虚的基本病因。

表1 几种常见脑-肠肽

4.1 补益心脾以祛瘀 脑为元神之府,主人体精神意识活动,与精神活动密切相关,清代汪昂《本草备药》:“人之记性,皆在脑中。”气血是精神意识活动的主要物质,气血充沛,则神志清、精神可。若气血不足,运行不畅,则脉管不利,瘀阻脑窍,脑络失和,就会出现神识不清、神情痴呆、头晕目眩等症状。心主神志,脾胃为气血生化之源,补益心脾,则气血充沛,心神安宁。魏孟玲[27]、卢一颖和周靓[28]发现补益心脾可延缓AD患者的智力衰退。临床上引起血瘀脑窍的病因有很多,如人至老年,“形气虽衰,心亦自壮”,可见气虚、气郁皆可致瘀。在治疗过程中切记蛮补,盲目进补反而会导致气血壅滞,加重病情。补益心脾通过调理心脾,使气机通畅,有利于祛除瘀血,使之不再扰乱神志,使转化水谷精微功能正常发挥,气血生成充足,而保持神志充沛。最重要的就是补益心脾之法能够通过其“气机枢纽”作用,使其他脏腑气机正常,从而达到治疗痴呆神志的作用。

4.2 疏肝健脾以化痰 中医认为“脾为生痰之源”,脾运化水液失司,则痰由所生。肝主疏泄,调畅气机,协助脾胃运化及气机之升降。《辨证录·呆病门》:“痰积于胸中,盘踞于心外,使神明不清而成呆病矣,法宜开郁逐痰,健胃通气,则心地光明,呆景尽散。”因而肝气疏泄通畅可促进脾主运化水液输布代谢,豁痰开窍,使气机调达,化生精血以濡养脑窍。张心愿等[29]选用四逆散与涤痰汤加减(柴胡12 g、白芍12 g、炙甘草12 g、姜南星15 g、半夏15 g、枳实12 g、茯苓12 g、陈皮9 g、石菖蒲6 g、人参6 g、竹茹15 g)用于治疗肝气郁滞、痰阻心神证型AD。同时肝主疏泄、调畅气机对情志意识活动也起着重要的作用,老年人易肝血虚,肝主升发而无力,易郁滞,则易生痰壅滞心胸,则神灵不明。谢宁和徐丽[30]认为脾以木为用,肝以土化源,老年脾虚则肝无从化源而为病,木失条达,又乘脾土而致郁疾。肝脾相互为用,故疏肝当先健脾。以健脾疏肝为要,化痰为佐,攻补兼施。

4.3 脾肾同补以补虚 土生养万物,养育形骸。《灵枢·经脉》:“人始生,先成精,精成而脑髓生。”脾肾先后天相互滋养,共同促进生长发育。在脾主运化水谷精微之时需要肾阳的温煦作用,而肾的精气又需要脾运化的水谷精微来补充,才可生生不息。脾主运化水液代谢有赖于肾阳的蒸腾气化,而肾主水司二便又赖以脾的协助。肾精不足,则髓海空虚,气血亏虚则脑脉失养,在临床上常可见痴呆患者表情呆滞,沉默寡言,记忆力减退,伴腰膝酸软,食少纳呆等症状。刘璐[31]用健脾补肾益智方治疗脾肾阳虚型AD,在改善痴呆患者智能减退、四肢不温、腰膝酸软、气短懒言、食少纳呆及大便溏薄等方面优于口服盐酸多奈哌齐片。张珊珊等[32]根据痴呆的病机特点,以五子衍宗丸合洗心汤从脾肾论治AD,在临床实践中取得了良好的效果。AD患者年老体虚,脏腑功能衰退,脾肾又为先后天之本,脾肾同补,以治其本,则能够有效缓解认知功能的减退。

5 讨论

慢性炎症和肠道菌群失衡可导致认知功能下降,因此保持肠道微生物群的稳态,是控制慢性炎症、延缓痴呆的有效途径。脑-肠轴的建立与脑-肠肽的发现,为治疗AD提供了新的思路与途径。研究表明,加强对脾的保护对防治AD有重要意义[33]。从脾论治AD,是从痴呆的病机特点及脾的生理特性出发,探讨生理病理关系,为中医以脾论治AD提供科学依据。

中医对“脑-肠轴”的认识还处于初级阶段,但中医脏腑理论研究已颇为成熟。中医整体观念内涵丰富,意义深奥,可归纳为上下整体观、内外整体观、前后整体观,每一类整体观都有很高的理论意义和临床价值。在辨证过程中,遵循脑病问肠,肠病询脑,在防治过程中,针对肠脑主次,实施肠脑同治。目前我们对脏腑之间的关系认识还停留于“肺与大肠、心与小肠”等理论,与他脏的关系还缺乏深层次的挖掘与整理。