陆相流域盆地沉积通量模拟及古地貌意义

——以西藏尼玛地区为例

2022-08-20王新航汪银奎旦增平措巴桑曲珍韩中鹏

王新航,汪银奎,旦增平措,巴桑曲珍,韩中鹏

1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083

2.西藏自治区水文水资源勘测局,拉萨 850000

3.西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局,西藏山南 856000

4.中国地质大学(北京)科学研究院,北京 100083

0 引言

印度和欧亚大陆的汇聚和碰撞是新生代时期全球重要的地质事件之一,这一过程造成的大规模的地表隆升是塑造亚洲地形地貌和新生代以来全球气候与环境变化的主要诱因[1-2]。因此,高原复杂的造山成原过程和机制一直是国际地球科学研究的热点问题。围绕这一重大科学问题,国内外学者利用不同的技术手段获得了大量的研究成果,对高原地表的隆升过程形成了一个初步共识,即高原的地表隆升过程存在显著的时空差异[3-4],高原率先发生地表隆升的地区主要位于腹地的羌塘和拉萨地体[5-6]。然而,对于高原腹地新生代早期的地貌特征却存在截然不同的认识。一种观点认为,高原腹地至少在始新世时就已经形成了接近现今海拔高度(4~5 km)的高原地貌[5,7-8];另一种观点则认为在新近纪之前,高原腹地不仅没有呈现出高原的地貌特征,反而存在一个相对周围造山带海拔较低(<2.3 km)的宽阔谷地[9-11]。地貌特征的时空演变是了解青藏高原形成演化的关键环节[8],而高原腹地存在争议的地貌演变过程为探索这一复杂的地质过程增加了一定难度。因此,探究高原腹地新生代时期的地貌演变过程与机制是全面认识高原形成演化的重要前提。

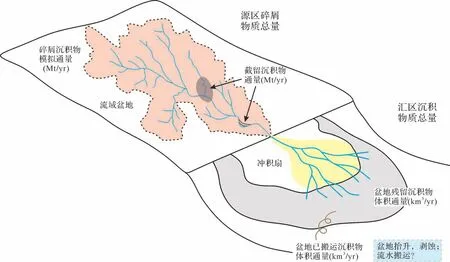

高原隆升剥蚀产生的碎屑物质在以水系搬运为主要地质营力的作用下,从源区被搬运至邻近的盆地中沉积下来,在这一源—汇过程中,流域盆地内的沉积物不仅记录了其沉积场所的大地构造背景、古气候和古环境特征等重要信息,同时也记录了源区的剥露历史,以及整个流域盆地的时空展布、地貌演变、风化强度和沉积通量变化等重要的地表过程[12-13]。源—汇系统由物源区、搬运区及沉积区构成[12]。根据最终沉积区的不同,源—汇系统可分为洋陆边缘型和陆相盆地型[13]。目前国际上源—汇系统研究聚焦于洋陆边缘型源—汇系统,以海相盆地为主要研究对象,半定量—定量研究深入。与洋陆边缘盆地相比,由于复杂的湖盆边界条件及多样的控制因素,陆相湖盆源—汇系统研究仍处于早期阶段,半定量—定量研究尚且较少[14-15]。

研究表明,现今高原中部的内流水系至少在中新世早期已经形成[15]。尼玛盆地及其物源区构成了一个庞大的、封闭的深时陆相盆地源—汇系统。在封闭的源—汇系统内,源区剥蚀产生的碎屑物质总量与汇区沉积物总量相等,碎屑物质在源—汇系统内的形成、搬运和沉积过程主要受控于流域盆地内的构造活动、气候特征、地形起伏等因素。源—汇系统内的质量平衡为了解高原中部新生代地貌特征提供新的思路。沉积通量数值模拟是定量计算源—汇系统内沉积物质量的新方法,可以模拟不同气候、地势等条件下流域盆地产出的碎屑沉积物通量。

本研究以高原中部尼玛地区新生代晚期陆相盆地源—汇系统为研究对象,以该地区已有的古地貌和古环境研究结果为依据,设计沉积通量模拟情景,定量计算不同背景下流域盆地的碎屑物质总量与汇区沉积物总量,为进一步探讨高原中部古地貌特征提供约束。

1 地质概况

尼玛盆地位于班公湖—怒江缝合带中段(图1),盆地整体呈狭长的豆荚状,南北向宽10~50 km,东西向长约120 km,盆地面积大于1 500 km2,平均海拔约4 500 m,北以狮泉河—改则—安多逆冲带(SGAT)为界,南以改则—色林错逆冲体系为界。尼玛盆地北部与南羌塘地体为邻,南部与北拉萨地体为邻(图1a)。

图1 研究区地质背景图(a)研究区大地构造位置;(b)尼玛盆地地质图Fig.1 Geological map of the study area(a)tectonic location of the study area;(b)Nima Basin

尼玛盆地内新生代地层包括古近系,新近系及第四系,分布在盆地南北坳陷内(图1b)。古近系以灰红色中粗粒砂岩为主,与灰绿色细砂岩或粉砂岩互层,发育板状、槽状交错层理,为一套扇三角洲—湖相沉积。新近系以紫红色砂砾岩为主,次为泥岩、砂岩,为一套灰红色河流相碎屑沉积。新生代地层与中生代地层以角度不整合或断层接触,在盆地北缘,古近系以角度不整合方式覆盖在侏罗系之上,在盆地南缘,三叠系逆冲于古近系之上。年代学研究表明[16],盆地内新生代地层属于渐新世—上新世,黑云母40Ar/39Ar 法精确约束地层最老年龄为26 Ma。

2 研究方法

BQART模型是估算流域盆地沉积通量的经验模型[17-18],是基于全球488 条大型河流的水文、气象、地形、地质、社会发展等数据,通过多元回归分析得到的关于流域盆地沉积通量与水文参数、地貌参数等变量的数学关系(公式1~3;图2)。该模型从ART模型[18]、QRT[19]模型发展而来。

式中:Qs 为沉积通量,单位为Mt/yr 或kg/s;ω为单位系数,当Qs 单位为Mt/yr 时,ω=0.000 6;B 为综合因子,无量纲,它代表了冰川剥蚀(I)、岩性(L)、坝库截留(TE)和人类活动(Eh)对沉积通量的综合影响;Q为流量,单位为km3/yr;A为流域盆地面积,单位为km2;R为流域盆地内最大地势,单位为km;T为流域盆地内平均温度,单位为℃。

由于深时源—汇系统中的水文参数和地形参数等变量存在一定的不确定性[17,20-21],因此仅由BQART公式计算的单一沉积通量数值存在一定误差[20-21]。为了尽可能减小沉积通量的计算误差范围,常将BQART 模型与蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation,MCS)结合使用[22-23]。

蒙特卡洛模拟按照自变量的概率分布进行随机抽样,模拟出因变量的概率分布[23-24]。BQART 公式中,综合因子(B)符合三角分布,流域面积(A)、最大地势(R)及温度(T)符合正态分布,流量(Q)与流域面积、径流量有关,因此其概率分布符合对数正态分布[23]。模拟得到的沉积通量的概率分布中,P50是概率最大值,P10 和P90 代表模拟值的两个方差的误差,P30 和P70 近似代表模拟值的一个方差的误差。

图2 BQART 参数示意图Fig.2 Schematic diagram of BQART parameters

3 源—汇系统沉积物总质量计算

3.1 流域盆地碎屑物质产出量

单位时间内,通过流域出口的沉积物质量称为该流域盆地的沉积通量。流域盆地产生的碎屑物质总质量为沉积通量模拟值与沉积时间之积。源区风化剥蚀产生的碎屑物质在搬运路径中一部分被低洼地带所截留,不能到达最终沉积汇区[25],因此源区剥蚀产生的碎屑沉积物质总量等于模拟得到的碎屑物质总质量与沉积路径上被截留的沉积物质量之差(图3)。

图3 陆相盆地源—汇系统沉积物量分布示意图Fig.3 Distribution of sediments in terrestrial source-sink system

3.1.1 BQART-MCS沉积通量模拟

BQART-MCS 沉积通量模拟基于高原中部物源分析、古气候、古海拔等研究确定BQART所含变量的取值,从而模拟不同地貌背景下流域盆地沉积通量。

尼玛地区流域盆地内未见到明显的大规模冰川剥蚀地貌及与冰川相关的沉积物,参照现今高原内流水系内冰川的分布,认为新生代晚期,冰川对流域盆地的影响可忽略不计。另外,在沉积时期,无水坝水库和人类活动,因此综合因子(B)等于岩性因子(L)。尼玛盆地新生代沉积物来自南羌塘地体和北拉萨地体的中生代海相和陆相地层,以及中生代—新生代岩浆岩[26-29]。按照岩石因子的分类(表1),岩石因子范围为0.5~2.0,中位数为1。

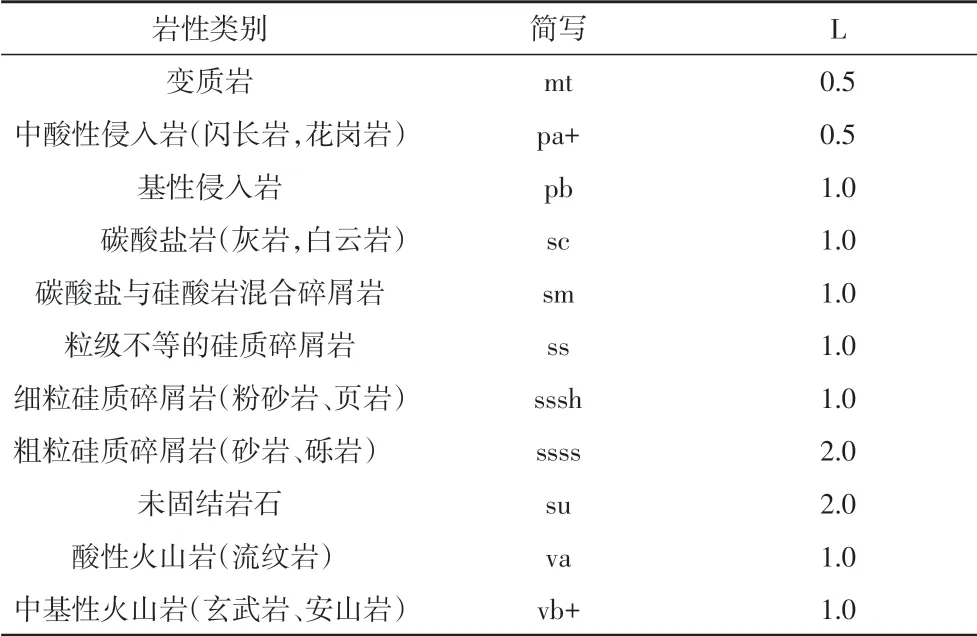

表1 岩石因子分类Table 1 Lithological factor classification

流域盆地为沉积盆地提供碎屑物质,等同于物源区,尼玛地区新生代流域盆地的面积即为盆地物源区面积。前人研究表明,新生代时期以尼玛盆地为汇水中心的流域盆地最北不超过羌塘中央隆起带。在尼玛盆地新生代地层的碎屑锆石年龄分布中缺少拉萨地体中部和南部的林子宗组火山岩的特征峰值[29],因此可认为该时期流域盆地的南部边界未超过北拉萨地体南缘。中新世以来,高原中部的上地壳并未发生大规模南北向的缩短[6],东西向也无大规模变化[27]。综上,尼玛盆地物源区南北向距离近似为现今羌塘中央隆起带至北拉萨地体中部,约135 km,东西向长约

210 km,流域盆地面积为28 663 km2。

流域盆地内水系的流量(Q)与流域面积存在相关关系[18]。Eideet al.[30]基于全球水文数据,按照径流分类,建立了干旱区(<100 mm/yr)、半干旱区(100~250 mm/yr)、湿润区(250~750 mm/yr)和潮湿区(>750 mm/yr)流量与流域面积的经验关系(表2)。根据高原中部新生代古气候为“湿润”、“干燥”的多种观点,设计4种气候背景下的水系流量。

表2 流量—流域面积经验公式Table 2 Empirical formulae for water discharge-basin area

最大地势(R)为流域盆地内最高海拔与最低海拔之差。南羌塘地体与北拉萨地体在新生代海拔高度约为4~5 km[32-34],高原中部海拔高度1~4.5 km 不等[35-38]。按照前人研究成果,流域盆地内最低海拔有5 种情况,分别是0~1 km,1~2 km,2~3 km,3~4 km,4~5 km,因此最大地势也存在5种可能。

古生物研究表明,高原中部渐新世—中新世年均温为20 ℃~30 ℃[10-11,36-37]。碳氧同位素研究表明高原中部为寒冷干燥气候[27,38]。按照深时全球气候带划分方案[39],始新世东亚地区为亚热带湿润气候,年均气温为9 ℃~23 ℃,最暖月平均气温大于21 ℃。因此尼玛地区流域盆地内平均温度有4种可能情况,分别为<2 ℃、2 ℃~10 ℃、10 ℃~20 ℃、20 ℃~30 ℃。

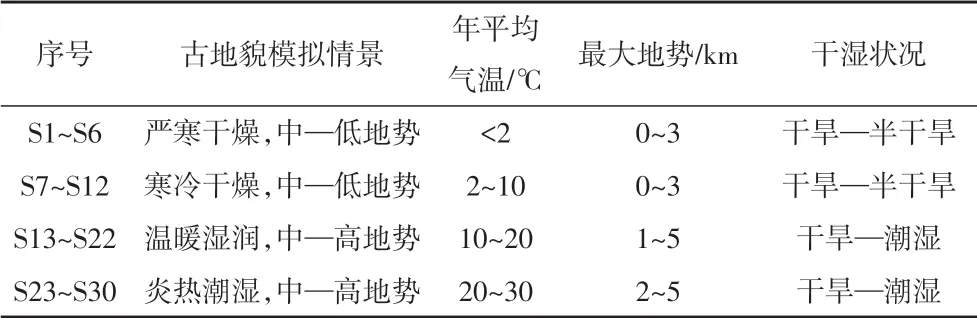

除流域面积(A)及综合因子(B)为固定值外,流量(Q)、最大地势(R)和流域内平均温度(T)均为可变量。以上变量的排列组合共产生30 个模拟情景,包括“严寒干燥中—低地势(S1~S6)”、“寒冷干燥中—低 地 势(S7~S12)”、“温 暖 湿 润 中—高 地 势(S13~S22)”、“炎热潮湿中—高地势(S23~S30)”4 类古地貌情景(表3)。

表3 模拟情景分类Table 3 Scenarios

3.1.2 截留沉积通量

截留沉积通量为流域盆地内低洼地带存储的沉积物通量(图3)。在现今尼玛盆地物源区内,可见零散分布的新生代沉积[40],其总面积约为2 700 km2,地层剖面厚度400~1 200 m不等(1∶25万区域地质调查报告帕度错幅、尼玛区幅、日干配错幅)。因此假设被截留沉积物的平均厚度为1 km,沉积物总体积为2 700 km3。砂质碎屑物密度取2 650 kg/m3[41],则第三纪沉积物总质量为7.155×106Mt。渐新世—上新世,尼玛盆地接受沉积物沉积时间为23 个百万年[27],在此期间截留的沉积通量为0.31 Mt/yr。

3.2 汇区沉积物总质量

新生代晚期,高原中部南北向挤压作用转为东西向伸展作用[8],尼玛盆地发生反转,盆地内沉积物遭受剥蚀,因此汇区沉积物总质量,不仅包括盆地内沉积物质量,还包括被剥蚀的沉积物质量(图3)。

以盆地内新生代地层野外剖面厚度为厚度标定点[27-28],结合地球物理资料[40],计算得到尼玛盆地内第三系沉积体积为2.31×1012m3(图4)。按照40%的压实率[41-42]及砂质沉积物密度2 650 kg/m3[41-42],计算出盆地内沉积物质量为1.53×107Mt。

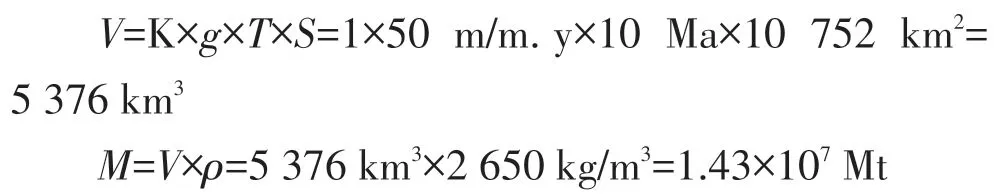

前人对新生代晚期高原中部剥蚀速率有不同看法[43-45]。Hetzelet al.[43]认为始新世早期高原中部剥蚀速率低至~10 m/m.y,Rohrmannet al.[44]则认为早始新世(~45 Ma)高原中部地区剥蚀速率低于50 m/m.y。尼玛盆地内晚始新世—中中新世灰红色中—粗粒厚层砂岩层与上覆晚中新世—上新世灰绿色砾岩层呈明显的角度不整合接触[27],表明尼玛盆地新生代地层至少自晚中新世(~10 Ma)开始反转。取高原中部最大剥蚀速率50 m/m.y 为尼玛盆地剥蚀速率,晚中新世(10 Ma)以来,尼玛盆地最大剥蚀量为:

式中:K为单位换算系数,为1;g为剥蚀速率,单位为m/m.y;T为时间,单位为Ma;S为盆地面积,单位为km2,ρ为沉积物密度,单位为kg/m3。

因此,尼玛盆地汇区自晚渐新世(26 Ma)以来接收的沉积物总质量为2.96×107Mt。

4 结果

在BQART-MCS 模拟的30 个情景中,沉积通量最小值为0.11 Mt/yr,最大值为37.88 Mt/yr,沉积物质量范围为2.3×104~8.64×108Mt。为方便比较,将模拟情景中沉积物质量值与汇区沉积物总质量进行对数变换(表4)。

模拟显示,情景S1~S6,源区碎屑物质总量最大模拟值为7.39(S6,P90),该值小于汇区沉积总量对数值(7.47),说明年均温低于2 ℃的情况下,源区碎屑物质总量均小于汇区沉积物总量。S23~S30,源区沉积物总量最小模拟值为7.94,该值大于汇区沉积总量(7.47),说明年均温为20 ℃~30 ℃的情况下,源区沉积物总量均大于汇区沉积总量。结果表明在“严寒干燥的高海拔”和“炎热潮湿的低海拔”背景下,流域盆地内产生碎屑物总量与沉积汇区实际沉积量不一致。

图4 尼玛盆地新生代地层等厚图Fig.4 Isopach map of Cenozoic strata in Nima Basin

源区沉积物总量估算值与汇区沉积总量基本一致的情况出现在年均温为2 ℃~10 ℃及10 ℃~20 ℃的情景中(S9,S10,S11,S12 和S13)(图5),其中完全一致的情景为S10,S11。年均温2 ℃~10 ℃、最大地势1~2 km、干旱条件下,沉积物总量模拟值范围是6.85~7.57(S9,P30~P90),P50 为7.14,略小于汇区沉积物总量。年均温2 ℃~10 ℃、最大地势1~2 km、半干旱条件下,沉积物总量模拟值范围是6.51~7.83(S10,P10~P90),P50 为7.45,最接近汇区沉积物总量。年均温2 ℃~10 ℃、最大地势2~3 km、干旱条件下,沉积物总量模拟值范围是6.62~7.81(S11,P10~P90),P50为7.46,与S10一样,最接近汇区沉积物总量。年均温2 ℃~10 ℃、最大地势2~3 km、半干旱条件下,沉积物总量模拟值范围是7.07~8.06(S12,P10~P90),P50 为7.73,略大于汇区沉积物总量。年均温10 ℃~20 ℃、最大地势1~2 km、干旱条件下,沉积物总量模拟值范围是7.31~7.95(S13,P10~P90),P50 为7.67,略大于汇区沉积物总量。尽管情景S13的沉积物模拟总量与汇区沉积物总量一致,但该情景的古地貌条件不成立,参照现代全球地貌,年均温10 ℃~20 ℃与海拔3~4 km及干旱气候是矛盾的。

相同地势高度和径流量,流域盆地内平均温度越高,沉积物总量越大,例如S13~S22 整体大于S1~S6。流域盆地在相同平均温度和地势高度下,径流量越大,沉积物总量越大,例如S6>S5,S10>S9,S12>S11,S18>S17。相同平均温度和干旱条件下,流域盆地内地势越大,沉积物总量也越多,例如S11>S9,S12>S10,S22>S20。

由BQART-MCS 模拟结果可知,新生代晚期,在年均温为2 ℃~10 ℃、最大地势1~3 km、干旱—半干旱气候下,高原中部尼玛地区封闭陆相盆地源—汇系统达到质量平衡。

5 讨论

5.1 沉积通量模拟的适用性分析

关于西藏高原古地貌重建,前人应用了地球化学、古生物学、热年代学等多种方法,但通过沉积物定量分析恢复古地貌的方法尚且较少。本研究首次在高原中部使用沉积物通量估算与蒙特卡洛模拟结合的方法,利用前人成果作为模拟边界条件,以尼玛地区陆相盆地源—汇系统为实验场所进行古地貌重建。

在深时源—汇系统,由于沉积地层保存的不完整性,古河道的水文参数很难直接获得,无法准确估算水系的沉积通量。BQART模型提供了流域盆地气候、地形特征与沉积通量的关系,以古温度、古地势等参数替代较难获得的古河道参数进行沉积通量计算[22]。在古气候、古地形研究充分的地区,BQART是估算深时源—汇系统的沉积通量的有效方法。

表4 模拟情景设计及模拟结果Table 4 Scenarios and simulation results

蒙特卡洛模拟与BQART 相结合,可以获得沉积通量的概率分布,有效地降低了单一使用经验公式的误差。尽管BQART-MCS法无法像叶腊烷烃、碳氧同位素等方法计算得到准确数值,但是BQART 模型将温度和地势串联起来,可以综合碳氧同位素得到的古高程数据和古生物证据指示的古温度数据。然而,不可否认的是,该方法约束得到的古年均温及古地势范围仍是偏大的。

5.2 新生代高原中部古地貌

沉积通量模拟显示“严寒、干燥、中—低地势”、“炎热、潮湿、中—高地势”或“温暖、湿润、中—高地势”背景下,新生代晚期高原中部陆相盆地源—汇系统的源区碎屑物总量与汇区沉积物总量无法平衡,在“寒冷、干燥、中—低地势”背景下,源区碎屑物质总量才有可能与汇区沉积物总量一致。

最新研究发现,与尼玛盆地相邻的伦坡拉盆地团簇同位素研究结果显示渐新世丁青湖组湖相泥灰岩形成时湖泊夏季最高温度为23.7±3.1 ℃[46]。对于寒冷气候的湖泊来说,湖泊夏季均温可能比年均气温高10 ℃~20 ℃[47],因此由湖相泥灰岩记录的夏季湖泊温度可得到年均气温范围为3.7 ℃~13.7 ℃,与模拟结果相似。

图5 BQART-MCS 沉积通量模拟结果图Fig.5 Results of BQART-MCS simulation

元素地球化学研究和沉积特征均表明高原中部第三纪为干燥气候。物源区化学风化作用强度受控于气候条件(温度及干湿程度),气候越湿热,化学风化作用越强烈,反之气候越干冷,化学风化作用越弱。与尼玛盆地相邻的伦坡拉盆地内第三系沉积物化学风化指数(CIA=60~75)较低,指示物源区的化学风化程度较弱[48]。有机质样品中的生物标志物指示油页岩形成环境为缺氧、成层的咸湖[43,47],说明湖泊的蒸发量超过补给量。其次,尼玛盆地第三系沉积地层顶部发育石膏层[27-29]、土壤呼吸速率低[27]、砂砾岩呈紫红色等沉积特征均表明沉积时期为干旱的气候条件。

地貌学比例关系研究表明,源—汇系统内,流域盆地面积与最大地势、河道坡度存在相关关系。Sømmeet al.[48]发现流域盆地(y)与河道坡度(x)经验关系为:y=1.011 7x-0.441(R2=0.903 9,流域盆地面积单位为×106km2,河道坡度单位为m/km),尼玛流域盆地面积为28 663 km2,那么河道最大坡度约为1 m/km。根据流域面积(y)与流域盆地最大地势(x)的经验公式y=4 248.3x0.1307(R2=0.725 3,流域盆地面积单位为×106km2,最大地势单位为km),尼玛地区流域盆地的最大地势为3 600 m。基于全球现代地貌数据库,Nyberget al.[49]研究发现,对于沉积通量大于1 Mt/yr 的源—汇系统,流域盆地面积(y)与河道坡度(x)的经验关系为y=22.735x-0.58(R2=0.62,流域盆地面积单位为×103km2,河道坡度单位为m/km),河道最大坡度约为3 m/km。根据流域面积(y)与流域盆地最大地势(x)的经验公式y=0.103 4x0.29(R2=0.49,流域盆地面积单位为×103km2,最大地势单位为km),尼玛地区流域盆地的最大地势为2 010 m。因此,基于地貌学比例关系,流域盆地内河道最大坡度为1~3 m/km,最大地势为2~3 km,与BQART-MCS 模拟得到的地势结果一致。

Sunet al.[50]研究了尼玛盆地丁青湖组中部的孢粉组合,孢粉组合具有混合型特征。多样的孢粉类型,证实了流域盆地内有一定程度的地势起伏[10]。基于共生法(CoA)得到3 190±100 m 的古海拔,代表了流域内的最高海拔。有机地球化学研究表明,尼玛盆地及相邻的伦坡拉盆地内第三系烃源岩和油页岩中优质干酪根主要来源于浮游生物、藻类和细菌,少有高等植物的输入[37,47]。

关于高原腹地新生代早期的古地貌特征,前人基于不同研究方法得到多种认识。基于碳氧同位素古高程计,前人认为高原腹地至少在始新世时海拔高度达4~5 km,接近现今海拔高度[16,38]。随后这一观点不断地被新发现挑战。古生物学者在尼玛盆地和伦坡拉盆地新生代陆相地层中发现鱼类、昆虫类、植物叶片、哺乳动物等化石,认为高原腹地是海拔高度~2 km、温暖湿润的低地环境[9-10,51]。通过孢粉组合和叶腊正构烷烃的研究,部分学者得到高原中部海拔为~3 km的结论[50,52]。新的碳氧同位素和团簇同位素研究也在不断修正高海拔(4~5 km)数据。尼玛盆地和伦坡拉盆地团簇同位素研究表明[45],渐新世晚期(24 Ma)高原中部古海拔为3.1~4.7 km。沉积通量模拟通过封闭源—汇系统的质量平衡原则对高原古地貌特征进行约束,结果表明,海拔过高或过低,均不能满足封闭源—汇系统的质量平衡原则,例如情景S1~S6、S23~S30。模拟得到在中等地势(1~3 km)、年均温2 ℃~10 ℃、干旱—半干旱的背景下,尼玛地区源—汇系统的沉积物总量可以达到平衡。这一结果与团簇同位素、孢粉组合、叶腊正构烷烃等研究得到的古海拔几乎一致。

图6 新生代晚期青藏高原中部古地貌模式图Fig.6 Reconstruction of paleogeomorphology in central Tibetan Plateau in the Late Cenozoic

现今高原中部年平均气温为6 ℃~7.6 ℃,夏季平均气温为8 ℃~10.5 ℃,冬季平均气温为-0.4 ℃~2 ℃[53],以色林错、纳木错为中心构成的内流水系的最大地势约为2~2.5 km,半干旱气候。这表明渐新世—上新世高原中部的古地理面貌接近现代高原中部的古地理状况。

结合地球深部活动,我们推测受班怒带区域下地壳流或地幔—岩石圈拆沉的影响[4,15],高原中部在晚渐新世—晚中新世(26~10 Ma),地表高度达到2~4 km(图6)。南部高达4.5 km 的冈底斯山脉及渐新世(~20 Ma)逐渐崛起的周缘山系阻挡了夏季潮湿的季风,高原中部气候愈发干燥,以致形成年均温2 ℃~10 ℃、干旱—半干旱的古地理面貌,高原中部准平原基本形成。

6 结论

(1)在高原深时陆相盆地源—汇系统内应用沉积通量数值模拟(BQART-MCS)有效地解决了高原中部古地貌问题。

(2)尼玛地区陆相盆地源—汇系统沉积通量模拟结果表明,高原中部新生代晚期海拔至少为2 km以上且不超过4 km,年均气温10 ℃以内且不低于2 ℃,降雨量少,呈干旱—半干旱气候。

致谢 感谢美国德克萨斯大学奥斯汀分校张瑨宇教授的交流指导。