胶东地区传统村落人居环境评价研究

——以北阡村为例

2022-08-18张丽硕许温林李兵营

张丽硕,许温林,李兵营,*,徐 俊

(1.青岛理工大学 建筑与城乡规划学院,青岛 266033;2.山东农业大学 水利土木工程学院,泰安 271018)

1 基于实地调研的胶东地区传统村落人居环境现状特征

基于现有理论现状研究,得出传统村落人居环境中涵盖的自然、人类、社会、居住、设施五大方面,代入传统村落实际环境总结出各方面详细调研指标。从185个胶东地区传统村落中考虑地理位置、村落等级、村落类型、民居形式等因素,结合现实调研的难易程度,最终确定调研对象,通过发放问卷、访谈等对10个典型村落进行详细调研,获取居民、游客等多方主体的人居环境感知数据(表1)。发现胶东地区传统村落文化特征、自然环境及民居建筑具有地区独特性,应在评价指标中体现地域性。

表1 调研数据的总体分析

2 胶东地区传统村落人居环境评价体系构建

2.1 评价因子的选取

参照《关于开展传统村落调查的通知》《传统村落保护发展规划编制基本要求(试行)》中有关人居环境的内容,结合胶东地区传统村落地域特殊性,将胶东地区传统村落人居环境划分为人文环境、居住环境、设施环境、自然环境四大方面,人文环境方面充分考虑社会组织关系、生产生活方式、血缘结构关系、民俗文化等;居住环境考虑因素以生活微空间为主,涉及建筑、院落、街巷空间等;设施环境涉及基础设施、服务设施、环境设施、交通设施几个方面;自然环境中气候特征具有“先天性”,是村落选址时决定的,因此考虑村落后期建设与周边环境的协调性情况。

2.2 胶东地区传统村落人居环境评价体系构建

基于以上分析,得出目标层、准则层和指标层3个层次。目标层为胶东地区传统村落人居环境;准则层包括人文环境、居住环境、设施环境和自然环境4个系统,在各系统层分别选取反映传统村落人居环境的指标共14个,见表2。

表2 胶东地区传统村落人居环境评价体系构建

3 北阡村人居环境评价及提升策略

基于建构完成的胶东地区传统村落人居环境评价体系,融入北阡村现状数据,面向北阡村常驻居民、村书记以及村落保护发展相关工作的管理人员、规划编制专家学者等,以问卷调查、串户走访等方式进行打分,然后运用层次分析法得出北阡村人居环境各指标所占权重,并对其结果进行分析,提出具体的提升策略。

3.1 北阡村人居环境现状

3.1.1 人文环境

北阡村位于青岛市即墨区金口镇北部,山东省省级传统村落,村落始建于明永乐年间,房氏由云南迁至于此,形成村落,现有居民735人,有房、柯、李等姓,仍以房姓为主,每年“房氏祭祖节”活动盛大。村落建设布局、农田分布可以血缘关系划分片区,风俗习惯一致,院落紧凑排布,往来频繁,呈现明显聚居性。邻里关系淳朴真诚,居民归属感强烈。

3.1.2 居住环境

“立德树人”是学校的根本任务,学校的最终目标是培养学生,所以学生服务工作(学生事务)要坚持学生为本的理念,把服务学生成长发展作为中心任务。以学生为本理念的真正实现,学生工作部门要牢固树立为学生提供服务是责任义务的意识,是培养大学生创新探索精神,发挥其学习主动性、积极性和创造性,尊重学生的个性化发展需求的需要,是引导学生进行自我教育、自我管理、自我服务的重要平台[5]。在涉及学生相关事务上,比如在教学安排、生活服务、校园文化、学涯规划、生涯指导、就业帮扶、心理健康发展等方面应充分听取学生意见,在事务办理工作流程设计上给予学生方便。

村落历史上以商品贸易为主,购取南方特有的砖石木瓦,建造房屋,因此建筑风格颇具闽南特色。村内现存两条主街道,东西、南北向呈直角架,两侧街巷呈鱼骨状排布,构成村落整体形态。村落形态演变大致经历了民国前、民国时期、新中国成立至改革开放、改革开放至今四个时期,以主街为骨架,住宅用地向外不断扩展,各时期建筑形式、街巷肌理迥然不同,以独立组团形式“螺状”逆时针向外圈层扩展,构成村落的基本格局。

民国前建设片区建筑共131处,正房和U字形平屋顶厢房组成院落,或不设厢房形成独院。主屋一般为2—3开间,进深8 m左右,墙体厚度在25~30 cm,屋面为灰色小瓦、板瓦坡屋面,块石砌筑山墙,墙体采用青砖垒筑、石砌筑麻刀灰抹面、砖包土等多种形式;传统木质格子状、菱形状门窗,大小为80 cm×80 cm;建筑前后间距在5~7 m,左右隔街巷间距在1.5~2.0 m(图1)。民国时期建设片区建筑57处,院落布局、建筑形式得到延续,建筑材料发生变换,正房屋面为灰色机瓦、红瓦坡屋顶,正房山墙、墙基仍采用块石砌筑,建筑檐口、屋脊等细节装饰逐渐简化。新中国成立至改革开放建设片区建筑75处,建筑高度和进深增加,水泥、瓷砖等新式建筑材料出现,尚存部分传统工艺。改革开放至今建设片区建筑81处,建筑尺度显著增大,建筑、院落形式与使用材质呈现多样化。

图1 北阡村传统民居细部展示

3.1.3 设施环境

公共交通在镇区设有公交站,一条观光11号线对外连接,间隔时间20 min。村内交通的主要干道有两条,宽6~9 m,水泥材质,两侧设有明沟和绿化;次干道宽3~5 m,石板或碎石铺设,连通院落户门;街巷多为碎石铺设,宽1.5~2.0 m,可容纳两人并肩穿过。停车设施以路边停车、自家建设车库为主,无法满足停车需求。有两家小型超市,均在自家民宅开设,售卖日常生活用品。丹朱广场,位于村落西南角,占地约300 m2,配有3—5个运动设施,是居民举办祭祖活动和日常休闲娱乐场地。村委位于村庄中心偏北,进行村务管理及组织活动。卫生所位于村庄西南处,建筑面积为50 m2。沟渠系统疏排雨水、污水,以道路旁明渠、门前水沟为主;设有供电站、固定电杆,电线空中架设;设有一个垃圾收集站,垃圾箱散布街道,并采用“村收集,镇处理”的方式进行垃圾处理,安排有村落环卫工进行相关工作及监管。村内进行过简单的立面装饰,白墙灰瓦,在主要街道装备路灯和监控设施。

3.1.4 自然环境

村落南靠北阡河,北依玉皇山,与凤凰山相望,山水相托,自然生态环境良好。村落建设以古村落为轴心,逆时针螺旋状向外扩展,除占用必要农田,与山水河湖等周边环境协调性较好,仍能体现村落选址的山水格局。

3.2 北阡村人居环境评价过程及结果分析

3.2.1 评价过程

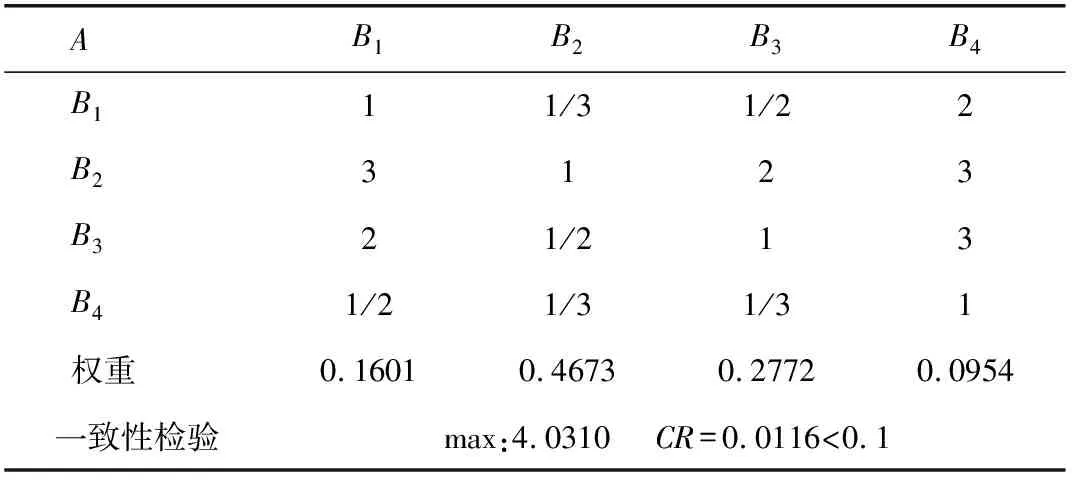

调研共发放问卷200份,收获有效问卷187份。利用问卷数据,计算出同一层次各评价指标重要性程度的算术平均值,根据层次分析法的比例标度,构建判断矩阵,计算得出指标权重,对其一致性进行检验,见表3。

表3 判断矩阵A-B

同理,依次构建指标层关于准则层B层的判断矩阵,得出其权重,并进行一致性检验。最终分类汇总综合权重,见表4。

表4 北阡村人居环境指标性权重

3.2.2 结果分析

1) 人文环境。由表4得人文环境在准则层中所占权重为0.1601,处于第三位。下级指标中村落社会组织关系权重最高,为0.5396,本层内所占权重较高,对应了北阡村以血缘关系为核心的生产生活关系,在村落人文环境营造中至关重要;因其一定程度上影响着村落邻里构成,发现邻里关系状况、居民归属感这一指标权重紧随其后。民俗文化传承度权重在三个因素中权重最低,相较于其他两种因素来讲,北阡村民俗文化的传承度对人文环境的营造影响较小。

2) 居住环境。居住环境在准则层中所占权重为0.4673,处于首位。其中民居建筑居住舒适度的综合权重为0.21,在所有指标权重中数值最高,表明居民居住舒适度最为关注,主要因传统民居随村落建设,往往处于地势相对低平处,房屋建设拥挤,街巷较为狭窄,因此传统民居居住舒适度也成为居民追求现代生活中最多考虑的方面。其次为建筑间距因素,可见居住空间感在北阡村占有较重地位。传统建筑数量、质量和完整度指标所占权重较低,与北阡村传统建筑居住率高低及保护修复工作完成度存在一定关系。最后为院落、街巷周边绿化覆盖度指标,其所占权重较低,主要是因为居民大多在此空间种植蔬菜等,因此进行居住环境美化工作时应考虑实用性。

3) 设施环境。设施环境在准则层中所占权重为0.2772,处于第二位,较为重要。其中,环卫设施、给排水、电力通信设施所占比重较大,显示出在设施环境中最为重要;村落对外交通通达性及内部交通方便性指标所占权重次之,与现如今北阡村居民自家车拥有率较高,出行便利度提升有关,但对于少数依赖公共交通进出村落人员需要考虑其出行便利度;环境家具设施配备情况所占权重较低,与居民生活长久以来的生活习惯有关;公共服务设施配备情况及合理度所占比重最小,综合权重最低,主要考虑与村落出行便利、村镇设施共享有关。

4) 自然环境。自然环境在准则层中所占权重为0.0954,本层中村落选址与整体自然环境协调性指标所占比重高,主要是因为村落的选址直接关系村落生活的“大空间”环境,至关重要。其次,村落景观布置是否与“大环境”互融,对村落自然环境也有一定影响,其所占综合权重最低,主要是因为北阡村景观布置多为本土植物栽种或习惯性种植蔬菜瓜果,与环境协调性较好。

3.3 北阡村人居环境提升策略

3.3.1 人文环境

首先,对村落社会组织关系以梳理成册、临街立面写绘等方式,传承村落宗族历史。其次对村落的文化遗产、民俗活动等进行系统研究,打好村落“感情牌”,注重内在生活习俗的继承与延续,在村落保护发展工作中,基于传统民俗文化增设文化空间、交流场地,组织集体活动,赋予活动娱乐性和文化性,增进居民感情交流的同时增加外来游客体验感。最后,挖掘村落文化资源的潜在价值,提升传统村落人居环境中的文化内涵,做足文化产业文章,依托本村及周边村落建立专门的研究中心,多方面挖掘传统村落文化内涵,丰富可以开发的产品。

3.3.2 居住环境

首先,对传统民居建筑进行风貌分级评定,采用“同体取样法、异体取样法”等方式,对建筑进行保护修缮,提升建筑质量和保存完整度;对传统民居建筑内部进行修复,在保留传统建筑形制、建设工艺材质基础上,进行古朴风装潢设计,改善房屋内部居住环境,注重其采光、通风、保温、防潮等舒适度的提升。其次,院落、街巷空间作为同等重要的生活空间,基于实用基础上进行美化,院内自主管理,院外实行统一维护;对厕所设置,进行适宜的“厕所改革”,与村落环卫设施连通,优化院落环境。最后,居民老房居住意愿,对少数空置老房老院进行功能置换,活化传统民居聚集区。

3.3.3 设施环境

村落环卫设施的优化应引起足够重视,对村民加强宣传教育提高环保意识,张贴警示标语等,加强人员监管,共同营建村落卫生。对村落排水系统进行“雨污分离”改造,另设一套地下污水管网,污水管线应尽可能连通管道,埋线铺设,进一步提高安全性、清洁度。因街巷狭窄等产生的交通矛盾,进行统一划分停车位置,建设适当面积的村庄集体停车场;在村落和公交站点分别设置共享自行车固定桩,做好“最后一公里”的连通,提升公共交通便利度。利用街角空间设置微型休憩场所,“点”状散布村落。对公共设施进行专人管理维护。

3.3.4 自然环境

气候和地形地貌作为人居环境的重要条件,传统村落得天独厚的优势,对其自然环境的保护非常重要,务必保护好村落周边原貌环境。在村落保护发展工作中做到保护先行,保护村落山水林田,禁止粗犷式开发,严守永久农田红线;注重自然环境系统整体管控,进行生态修复,加强林木种植,降低自然灾害等隐患。同时,对于村落景观布置尽量采用乡土植物或种植蔬菜果物,减少人造景。最后,对自然景观环境造成不利影响的,出台明文条例,呼吁村民树立责任感,共同维护自然人居环境。

4 结束语

传统村落作为乡村的特殊村庄,其人居环境是乡村人居环境系统中的一种类型。普通乡村的建设更新换代快,且不受环境及政策限制,但传统村落的建筑多为历史遗存,建成的年代较早,不仅有居住功能,还有文化传承的功能,将其人居环境提升必是牵扯建筑等方面保护与居民现代需求之间的矛盾问题。而传统村落的保护与发展情况直接关系到传统村落居民的基本生活环境与传统地域文化的延续,迫切需要明确其适宜的发展途径指引。本文即使运用定性与定量化相结合的方法进行研究,也难免受一定主观影响及调研数据受限等因素影响,研究成果仍需进一步完善考究。