横向迁移,纵向类比

——基于一类阅读理解题命制的思考

2022-08-17江苏省扬州市江都区浦头镇高汉中学

江苏省扬州市江都区浦头镇高汉中学 周 鹏

《义务教育数学课程标准(2011版)》对学习评价提出明确要求,要求评价关注学生在学习过程中的发展与变化。怎样在命题评价中融入课堂教学过程中产生的新情境、新问题、新思路、新方法、新结果,彰显命题对学生学法指导的延伸?好的命题除却考查核心知识与基本技能之外,还能留有余味,使得学生在潜移默化中把问题解决的办法凝练成学习数学解决问题的方式方法。

从命题的区分评价效能角度分析,一般解答题常因学生灵动思维而异,出现精彩的一题多解,而一类按照阅读试题材料中规定的思考方向,限制了思维的灵活性,但阅读中呈现思考过程,站在学生思考解决问题的角度分解难点,培育现场学习力,限制其方法选用,可以更加精准地与命题制定的双向细目表中知识考查、能力应用衔接。(比如,命题者原本是想利用几何图形性质来考查两直线平行,结果学生却用解析法求证,这就导致考试结果与预期考查的效度和信度失真。)

下面呈现新近参加的区期末调研测试命题中试题初稿编写到定稿打磨的两个案例,并围绕着如何编制这类阅读理解题进行思考,希望对同行们有所启发。

一、命题案例

案例一:【初稿试题】解答题:

(1)如图所示,点D、E分别为线段CB、AC的中点,若ED=6,求线段AB的长度。

(2)若点C在线段AB的延长线上,点D、E分别为线段CB、AC的中点,DE=6,求AB的长度。

【命题意图】结合课标中理解线段中点意义的要求,着重考察整体思想,分类讨论思想,落实课标中义务教育阶段数学使学生获得发展所必需的基础知识、基本技能、基本思想、基本活动经验的课程目标。

【命题反思】基于七年级上册第六章“平面图形的认识”的篇幅,在期末测试卷中安排这道解答专项考查有与本卷压轴题中线段计算讨论重复之嫌,对另一重要基本图形角度的认知考查篇幅明显缩水,命题在倡导“数学欣赏”上怎么做到“入乎其内,出乎其外”,怎么在命题研制中倡导课堂教学成果扩大,设计可以考查学生学习过程的试题呢?

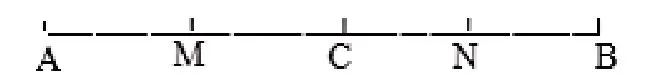

笔者回忆起了课堂教学中的一个片段,在一次第六章(苏科版义务教育教科书七年级)习题讲评课上讲解问题“点B在直线AC上,AC=10cm,BC=6cm,点M、点N分别是AC、BC的中点.求线段MN的长”,在老师提示注意题目中点B在直线AC上的条件,并未确定点B的位置的暗示下,多数同学画出了下文的图1、图2,顺利解决了问题。

我正准备进入下一道习题讲评时,生1高举小手说道:“在未提供图形的角的求解中也可以借鉴刚才线段与点的位置学到的分类方法。”教者追问:“你能具体举例怎么将方法迁移到角度运用中吗?”生1同学信心十足地走上讲台,在黑板上写下:已知同一平面内∠AOB=90°,∠AOC=60°,求∠COB的度数。学生们仔细思考后课堂上响起了阵阵掌声。教者随即调整了讲评计划,探究问题:“如果进一步类比线段中点提出∠BOC、∠AOC的平分线夹角也可迁移求解吗?”

基于与生1互动中产生的灵感,命题时想把线段和角解答两题合一,着力考查学生从具体的问题情境中获取信息的能力,兼顾渗透类比、分类等基本的思想方法,终稿量身打造为如下阅读分析题。

【终稿试题】先阅读材料,从阅读中学方法,再细心解答:

【读一读】解决问题“点B在直线AC上,AC=10cm,BC=6cm,点M、点N分别是AC、BC的中点。求线段MN的长”。小明画出了图1所示图形,过程如下。

图1

李老师画出图2,并写下批语:注意“点B在直线AC上”的条件哦!

图2

【想一想】写出线段MN的正确求解过程。

【做一做】用类似求解线段MN的方法完成下题。

已知同一平面内∠AOB=90°,∠AOC=60°,

图3

(1)填空∠COB=___°;

(2)如果OD平分∠BOC,OE平分∠AOC,直接写出∠DOE的度数为___°;

(3)试问在(2)的条件下,如果将题目中∠AOC=60°改成∠AOC是锐角,其他条件不变,你能求出∠DOE的度数吗?若能,请你写出求解过程;若不能,请说明理由。

【改编意图】试题虽然加大了阅读量,但模拟出的课堂情境再现了考试需要的公平环境,加之情境的贴近也有效地缓解了考生的畏难情绪,更重要的是从试题中学方法,从李老师的补充图形和批语中感悟出未能提供图形的几何试题常需分类可以迁移到填空∠COB的度数有两种情形,求解中凸显的借助线段和差,巧用中点将变量向已知量AB转化为解决终稿试题(3)指明解题路径和方向,“授之以鱼,不如授之以渔”的同时达成“举一隅反三隅”迁移。

案例二:【初稿试题】在△ABC中,AB=13,AC=15,高AD=12,求BC的长。

【命题意图】结合勾股定理考查分类讨论的数学思想方法。

【命题反思】考虑到已知三角形两边,三角形的形状并不能确定,所以试题未提供图形,事实上,随着三角形形状变化会发生位置的变化,分类的难点直接呈现会不会成为思维不严密的学生解题时的拦路虎,能不能呈现学生研究讨论的过程,分解难点,让数学思想的渗透更自然些呢?能不能降低搭设解决初稿试题的脚手架,从学生学习三角形中三条重要线段认知储备出发,分解难点,通过借鉴呈现高线探究的过程,让学生参照试题中讨论自然生成分类的思想呢?

【终稿试题】先阅读材料,再按照阅读材料中讨论的方法解决问题:读一读小明同学的数学小论文片段:《高线的与众不同的发现》。

研究问题:“两个三角形中有两组边对应相等,第三组边上的对应高相等,两个三角形是否全等?”

小刚画出两个形状相同的三角形,很快证明了全等。

小明的疑惑是:从已知条件出发,画出的两个三角形一定会形状相同吗?

研究三角形中三条重要线段之后,我发现三角形的高线与角平分线、中线的不同在于高线的位置随三角形形状的变化而变化,具有不确定性……

做一做:从小明的疑惑出发,画图举出反例说明研究问题中的两个三角形全等是假命题。

议一议:解决“等腰三角形一腰上的高等于腰长的一半,求等腰三角形顶角度数”问题时,小刚画出了一个锐角等腰三角形,求得顶角为30°。判断小刚的解答是否正确,如果正确,请你说明理由,如不正确,请结合小论文中的思考将解答补充完整。

想一想:在△ABC中,AB=13,AC=15,高AD=12,求BC的长。

用一用:在△ABC中,高AD和BE所在的直线交于点H,且BH=AC,则∠ABC的度数为_____。

【命题反思】试题通过数学小论文的形式设置阅读情境,遵循学生的认知规律螺旋式上升提出四个问题,在问题解决的初始阶段借助小明的疑问引发学生思考,在举出反例的应用中引领学生感知三角形形状不确定时其高线所在位置也不确定这一难点,类比解决问题时借鉴判断小刚的解题过程是否正确,从高线概念的同化和异化中自然生成对高线AD位置的讨论的思想,在知识运用的变迁中学生会把现场感悟的思想方法形成能力,迁移运用,解决新的问题。让学生提前知道课堂的学习内容,清楚课堂学习的重难点,确定课堂学习的切入点,整合学习资源的支撑点,明确学习过程中的疑惑点,厘清合作交流的探究点,找准解决问题的方法点等。学生在学习过程中,提升了自觉学习能力,找到学习切入点,合作探究,主动自觉;提升了分析解决问题的能力,依据自身特点,选择适合的学习方法,收集整合资源,举一反三;提升了思维判断能力,对问题进行分析、判断、假设、求证、解决,思维严谨。学生学习由被动变为主动,变为自主、合作、探究;由无序变为有序,自觉,目标明确,路径清晰,有层次,有梯度,养成良好的学习习惯。

教师在组织概念教学时,要设法降低思维门槛,经过初等化处理转换到学生思维可触之处。以命题游戏的形式呈现是许多教师的选择,将命题游戏运用于课堂,将抽象的数学问题游戏化,让学生手脑并用,使思维得到发展,因此,教师在组织教学时,可根据需要设计一些特色鲜明的游戏,并把它融合到课堂中去,利于教师在教学中创设一种宽松、和谐的课堂气氛,诱导、激发学生内在的学习动机,学生在无比兴奋中,不知不觉地学会了知识,提高了能力。

命题无独有偶,近年中考中也呈现了一些独具新意,通过阅读材料展现学生学习过程,并按照学习过程中的方法解决新问题的试题,如盐城2017年中考卷第27题、北京2018年中考卷第26题等。

综上所述,试题或者习题的编写除了从生活中捕捉数学问题,从教材中深挖经典问题,从教研中思辨这些常规途径之外,亮点命题不走平凡路,从课堂中发现,从学生研题解题中来收集素材,命制鲜活情境的重过程、重思维,指引学生在感悟学习方法中渐进把握数学本质的阅读理解题会持续升温,按照试题呈现的规定解法迁移解决一类问题也是命题的一个重要立意和价值取向。

二、案例反思

(一)过程呈现,方向明确

整合学习结果检测与过程探究的契合度,通过模拟课堂呈现问题情境设计一类按照习题中规定解法解决新的问题的试题,以学生熟悉的课堂片段为切入点,既帮助学生克服了畏难情绪,调动了学生的兴趣,又激发了学生的解题动机,过程中展现的思维碰撞、方法思考降低了解题难度,利于学生明确考点,把握解题方向。学生在公平熟悉的问题情境中便于开展思考,从阅读材料研读中提炼一类问题的解题思路方法,并类比该思路方法,形成解题策略,“读一题,会一类,通一片”,从而达到在试题中学方法,提升现场学习力的考查目的。通过过程呈现中的横向和纵向迁移,学生在解决问题的过程中能真正将类比、转化、归纳等思想方法内化为自己研究数学的手段。

(二)凸显主体,感悟思想

此类试题通过再现课堂上学生的学习环节,常以学生讨论的形式阐述对问题的深入理解,并考查学生能否通过展开联想、等价转化、类比迁移等手段将已有的经验有效连接。这类试题的结构形式上本身就提供了一种范例,一种问题求解的模型,一种类比学习的指导,一种问题解决的反思……牵引着学生思考,让学生在“解题中学会解题” ,伴随着问题的解决,学生主体对思想方法的认识从感性到理性螺旋式上升。学生结合题中呈现的知识点和探求线索,深度思考中会夯实对一类思想方法的感悟理解,最终会达成自主运用思想方法发现问题、提出问题、分析解决问题的课程目标,形成自主学习的能力。

章建跃教授推崇简洁流畅、回归数学本质的“真正数学题”,迁移到教学,命题同样适用。值得一提的是提到模型,就有技巧、定式的偏见,我想模型教学,不是追求简单的记忆与模仿,而是着力于模型的理解与活用,始于知识理解,历经知识迁移,终于知识创新,命题亦是如此.

命题不仅需要从教材出发,与经典对话,还需从学情出发,与学生对话。在命题中可以推荐介绍优秀的学习方法,比如案例1,从线段的讨论求解中学习解决角度求解的方法达成举一反三,灵活运用所学知识解决类似的问题。案例2以数学小论文中“小明的疑惑”为问题呈现形式,既引领学生把握问题本质,建立有效模型类比解决问题,又呼唤学生要通过适当的数学写作来学习数学。

拓宽命题的资源库,从课堂生成中编写一类按照情境中的方法解决问题的试题,需要教师俯下身子,换换位置,在课堂上多让学生说说、想想、试讲,在课后让学生尝试数学小论文写作,多积累收集素材。长此坚持收获的不仅是点燃学生参与数学的热情,还可让试题的呈现形式更加丰富,让一类从教学实践中编拟的从问题解决中学方法的试题更具生机。更需要教师从日常课堂教学出发,常态化引领学生主体讨论“你是怎么想的?你是怎样想到的?你还能怎么想?”。在有效的互动中,于学生思维发散处形成命题灵感,于学生思维障碍处捕捉命题素材,让这类教考结合、考研结合、动静结合,按照指定方法解题的试题更具活力,让学生在解题过程中把握一次新的学习机会,在掌握运用一类数学问题解决的“通法、通式”中,让数学思想方法自然生长。

针对学生思维的薄弱环节,定点打铁,在命题中尝试编制这类阅读理解试题,有助于学生建更高层次的认知结构拉长思维的过程,将数学新问题中涉及的知识、类型、思想、方法、策略与元认知结构中有关方面建构实质性联系,解决问题的同时,原有的解题认知结构必将得到改组和重建。通过命题引领课堂教学变革,为学生提供一个探索发现的空间,孩子会在与数学同行之旅中精彩不断。