龛沟是崩岗早期发育的形态标志

2022-08-16高钰淏陈家宙邹自强刘子轩李文凯

高钰淏,陈家宙,邹自强,刘子轩,李文凯,杨 雪,2

(1.华中农业大学资源与环境学院,武汉 430070;2.湖北省水利水电规划勘测设计院,武汉 430070)

沟蚀是坡面径流冲刷土体,切割坡面形成沟道并逐渐发育的过程。崩岗侵蚀是花岗岩红壤区常见的沟蚀类型,是我国南方红壤地区生态退化的最高表现形式,是在水力、重力综合作用下,沟壁不断崩塌最终形成巨大崩口的土壤侵蚀现象。崩岗所占面积往往相对较小,但侵蚀模数巨大,其发育的坡地年侵蚀模数可达20 000~50 000 t/km,远大于面蚀、细沟和浅沟侵蚀。崩岗不仅切割山体使大量肥沃的表土流失,还会淤积河道、冲垮房屋,导致区域生态环境严重恶化。

崩岗侵蚀一直是南方红壤地区土壤侵蚀的研究热点之一,近30年研究成果较多,但关于崩岗的发育阶段的研究近年来却鲜有报道。史德明以崩岗的主导侵蚀类型将崩岗划分为初期阶段(径流下切作用为主)、中期阶段(径流下切和崩塌相互作用)、末期阶段(重力侵蚀为主);阮伏水以崩岗沟头所处的位置将崩岗划分为幼年期(浅沟和切沟)、青年期(沟头位于坡面中下部)、壮年期(沟头位于坡面1/2至分水岭处)和晚年期(沟头超过分水岭);牛德奎则以沟道发展过程将其划分为网状细沟阶段、阶梯沟阶段、深沟阶段和崩岗扩展阶段。可以看出,学者们普遍认为崩岗早期发育的标志是细沟或浅沟,但也有学者认为,细沟、浅沟发育更多的沟蚀形态是线状切沟,所以不可以作为崩岗的早期发育标志,崩岗的初期应该是崩岗形成之后的阶段。崩岗的发育阶段依然存在争议,事实上细沟、浅沟的侵蚀营力以水力侵蚀为主,崩岗则是以重力侵蚀为主,不同的侵蚀动力条件会导致不同的沟道发育过程发生,而侵蚀营力从水力侵蚀转变为重力侵蚀的中间过程也较少有详细的报道。那么细沟、浅沟和崩岗之间是否存在一种特殊的沟蚀阶段被人们忽略了呢?

崩岗具有特殊性,即只在花岗岩红壤地区发生,国内其他地区如黄土高原上浅沟、切沟发育丰富,形成千沟万壑的地表景观却没有崩岗发生,其原因可能从土壤性质的角度可以解释。黄土高原为均质土,细沟在发育为浅沟、切沟时均匀下切,水力侵蚀始终占主导地位,形成“V”形或“U”形沟。而花岗岩红壤区则为上红(黏)下砂的非均质土,大多数时候抗侵蚀能力强的红土层能保护抗侵蚀能力差的砂土层使沟蚀较难发生。但是因为水力侵蚀或人为活动使得沟道切穿红土层时,沟道下方的侵蚀便会加速,可能导致沟道侵蚀营力由水力侵蚀向水力、重力混合侵蚀转变。

花岗岩红壤地区丰富的壤中流侵蚀也可能导致沟道特殊的发展。花岗岩红壤地区较高的地下水位和土壤含水量使得壤中流大量发育。在侵蚀严重的砂土层出露的坡地,壤中流所占比重甚至比坡面径流更大。壤中流侵蚀不仅产生管道侵蚀,而且还导致土壤含水量增加,土壤重量增加,土壤孔隙水压力增加。此外,壤中流还降低土壤的抗剪强度,导致沟岸坍塌,甚至土壤液化。暴雨发生时,在花岗岩红壤的红砂交界处因毛细屏障效应的产生,大量横向壤中流产生,甚至产生回归流,使沟道发生特殊变异。

在不同的地质、地貌、土壤、人为活动等条件下,侵蚀沟具有不同的发展过程与外观形状,从而表现出不同的发育阶段。研究崩岗初期的形态变化过程和发育阶段对理解崩岗的侵蚀机理、管理和防治都有重要意义。因此,本研究通过对典型崩岗区进行实地调查,探究是否存在细沟向崩岗发育的特殊中间过程,并探究其特征、形成原因与影响因素及产生意义,并以此为依据完善崩岗发育阶段的研究。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

调查于2021年7月在湖北省通城县(113°36′—114°04′E,29°02′—29°24′N)典型崩岗区杨垄小流域进行。该地区为丘陵地貌,最高海拔119 m,最低海拔54 m。崩岗侵蚀是通城县水土流失的主要形态,据2005年调查统计,全县有大小崩岗1 102处,崩岗侵蚀总面积166.4 km。杨垄小流域东西宽0.3 km,南北长2.4 km,流域面积约为0.25 km。流域内已经使用削坡开级的方式治理了崩岗,但因种植油茶等经济作物使植被覆盖率不足30%,很快又产生新的崩岗。流域内有3面山坡,分别位于西侧、北侧、东侧,平均坡度分别为19.1°,22.7°和21.2°,但削坡开级的2个阶梯之间的陡坡往往超过30°。

杨垄小流域被高度风化的花岗岩风化壳覆盖,形成疏松而深厚的土层。完整的花岗岩红壤剖面从上到下分为4层:A层(表土层)、B层(红土层)、BC层(砂土层)和C层(碎屑层)。A层土壤有机质含量最高,但由于剧烈的水力侵蚀,通常很薄甚至没有;B层颜色为红褐色,黏粒含量最高,入渗能力差,土壤抗侵蚀能力也最强;BC层为灰色、粉褐色的混合颜色,砂粒含量高,入渗能力好,抗土壤侵蚀能力差;C层往往保持花岗岩原生构造,入渗能力好,抗蚀能力差。流域内严重的土壤侵蚀和人为破坏,导致B、BC和C层都在局部地方暴露在地表。

另外,于2021年10月选取同为典型崩岗区的广西岑溪市(110°43′—111°22′E,22°36′—23°12′N)糯垌镇昙海村进行抽样调查验证。岑溪市糯垌镇的崩岗连片分布治理前共有大型崩岗38座,主要发生在农用地和林地,是该地区最严重的水土流失区域,岑溪市仅在新中国成立至20世纪80年代末期,被崩岗侵害的农田就多达1 460 hm。调查区内已通过削坡开级的方式进行了治理,但也有新崩岗再次产生。调查区面积约为1 928 m,丘陵地貌,海拔109~162 m。区内有2面山坡,西侧山坡平均坡度为23°,东侧山坡平均坡度为21.7°。

1.2 野外调查方法

用无人机对研究区进行低空拍摄和测量地形之后,对研究区内的所有沟道侵蚀进行全面人工勘测,并从中甄别出除细沟、浅沟、崩岗沟之外的特殊形态沟道。在发现有形态特殊的沟道之后测量其形态(用钢尺和卷尺),测量沟头局地坡度、沟长,并根据其规模大小从沟头开始每隔10 cm或50 cm测量沟道上宽、下宽、沟深数据,并从沟头侧壁上方和沟头侧壁底部采集土壤样品。将土壤样品带回实验室使用吸管法进行质地测验。沟道汇水面积的获取方法为使用ArcGIS软件中TauDEM工具中D-infinity算法对无人机拍摄的试验区DEM进行处理获得。

2 结果与分析

2.1 龛沟的形态特征

调查区侵蚀严重,分布有大量的崩岗沟,在细沟密集的坡面,发现一种特殊的短沟。它由细沟发育而来,以凹陷膨大的形式出现在细沟的流路上,根据其形态命名为龛沟,即龛状浅沟(niche-like ephemeral gully)。龛沟在形态上与常规浅沟不同,是在较短距离的沟道底部不断向深、宽发展,使沟道内临空面不断加深扩大,导致沟壁顶部裂隙系统的递级发展,最终触发重力崩塌的龛状浅沟。在通城县调查区进行全面勘测后,共发现7个典型龛沟,1个由龛沟发育而来的3 m深的微型崩岗,其沟床内存在大量崩落物。在岑溪市调查区也发现多个形态一样的典型龛沟。

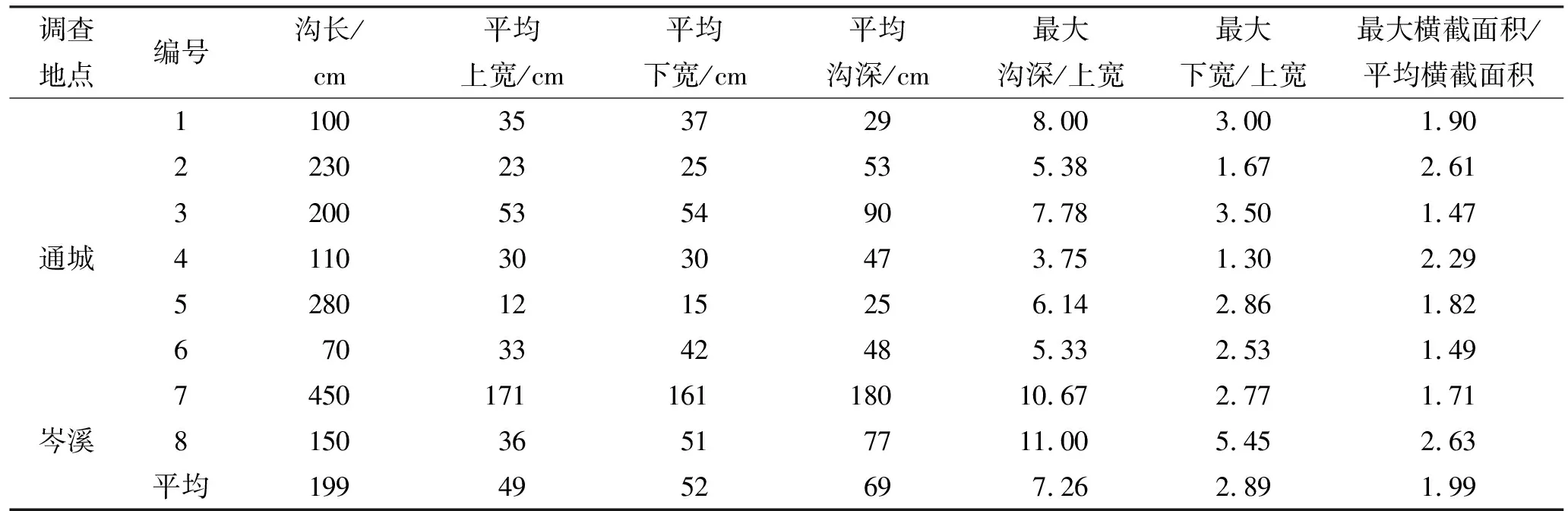

从龛沟的形态特征(表1)可以观察到龛沟的平均下宽和深都大于或接近平均上宽,且最大的沟深/上宽比达到3.75~11.00,最大的下宽/上宽比达到1.30~5.45。结果表明龛沟的形态特征为沟壁>90°,下宽、深均大于上宽的深宽梯形断面;而最大横截面积/平均横截面积(即沟道局地突变程度)最小也接近1.5,龛沟上游存在细沟,表明龛沟是在线状沟道的某一段发生变深变宽的突变而形成。

表1 龛沟的形态特征

2.2 龛沟发生的位置

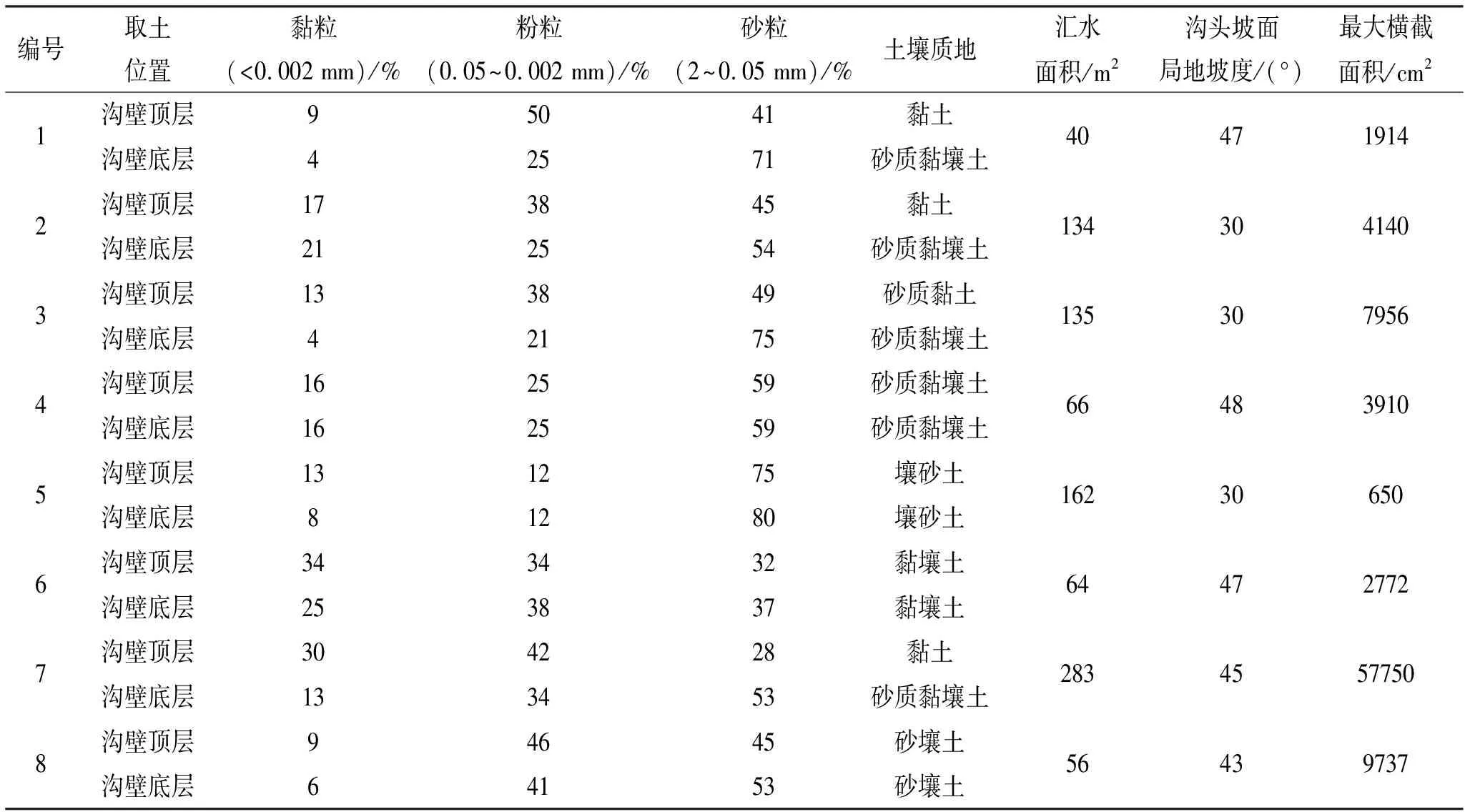

龛沟发生的位置具有集中分布的特点,其集中分布在植被稀少、水蚀强烈和砂土层出露的区域。调查区内西部山坡红土层保存较完好,不仅没有龛沟,连细沟都鲜有产生。而北部和东部山坡红土层较薄,往往在中坡位即有砂土层裸露。野外调查中的龛沟便集中分布在北部和东部山坡的中坡位。龛沟发生位置另一个重要的特征是普遍发育在砂土层出露的位置。8个龛沟中有7个发育在砂土层或上红(黏)下砂的土壤质地层次交界处(表2),表现为质地层次突变。龛沟的汇水面积相对较小,最小仅需40 m即可发育出龛沟,但是对于坡度的要求极大,最小也需30°。仅6号龛沟发育在纯红土层上,其拥有陡峭的坡度(47°)和较小的规模(最大横截面积2 772 cm)。调查结果表明,2个调查区的龛沟大部分发生在水力侵蚀剧烈、砂土层出露位置,且均具有一定的集水面积及30°以上的局部坡度。

表2 龛沟分布的地形特征与土壤质地

3 讨 论

3.1 龛沟与其他相似地貌的辨析

浅沟一般是指深度介于20~50 cm的线状地形,而在风化花岗岩山坡上,浅沟的宽度常为100 cm,深度通常>50 cm,其不妨碍耕作可被常规耕作措施消除,但会反复发生在同一位置。切沟是深度在50 cm以上、可达20~100 m的线状地形,无法被常规耕作措施消除。而龛沟常产生在坡耕地田间,深度为25~180 cm,宽度可达20~250 cm,可被常规耕作措施消除,但会反复出现在同一位置,在定义上应该作为浅沟的一种。形态上浅沟的宽度往往比深度更大,沟头溯源不明显,呈宽浅形,没有明显沟壁。切沟的横截面为窄深形,断面呈“U”或“V”形,沟壁较陡,沟头溯源明显。龛沟的宽度比深度小,断面为上窄下宽的梯形,呈宽深形,沟壁很陡(超过90°),沟头溯源明显。形态上龛沟更像是浅沟与切沟的融合体,宽深的形态、陡峭的沟壁和明显的溯源侵蚀将重力侵蚀的作用大幅增加。因此,细沟、浅沟代表了以水力侵蚀为主的侵蚀过程,切沟代表水力侵蚀与重力侵蚀交互的侵蚀过程(相互促进、分开的2个过程),而龛沟则代表水力侵蚀和重力侵蚀高度耦合的侵蚀过程(水力作用和重力作用过程无法分开)。综上所述,龛沟不管是从侵蚀营力(水力、重力混合侵蚀),还是形态(宽深形龛状)上都与常规的浅沟、切沟存在很大的不同,却符合宽度和深度大于细沟又小于切沟,不妨碍耕作可被常规耕作措施消除,但每年会反复出现在同一位置的定义,并且龛沟是在细沟或浅沟的流路上凹陷膨大而产生的,所以将龛沟作为细沟和切沟(崩岗)中间的特殊形态的浅沟是较为合理的定义。即细沟进一步发展应该有线性浅沟和龛状浅沟2种发展途径。这种侵蚀过程不仅仅在花岗岩红壤地区存在,在全世界范围内类似花岗岩“上强下弱”土层结构的地区,特别是具有类崩岗侵蚀地貌的地区,如巴西东南部、马达加斯加、南非等都极有可能产生龛沟。龛沟应是一种水力、重力混合侵蚀的形态表现,不只是只存在于我国花岗岩红壤区的侵蚀地貌。

有学者曾提出崩岗的崩壁上普遍存在内凹跌坑,将其称为龛穴。形成原因为崩岗崩壁上的瀑流不断淘蚀并剥落崩壁下部砂土土体形成溅蚀坑,进而扩大成龛穴,是崩岗崩壁溯源侵蚀的重要组成部分。龛穴与龛沟存在很多不同,如龛穴的发育地点是在次生崩壁或切沟沟壁上,形态为内凹的圆洞或水滴状,由崩壁上的瀑流冲刷而成。而龛沟发育地点则为原生坡面,形态为上窄下宽的梯形,由地表集中径流冲刷而成。但是龛穴与龛沟也存在不少相似性,如都在崩岗区发育,都在砂土层出露的位置发育,都有类似壁龛的内凹形态,都由地表径流引发以及重力侵蚀都发挥不可或缺的作用等。其发生的条件和形态与原生坡面上的龛沟虽然有所不同,但其发生机理、对崩岗的作用是一致的,所以崩壁出现的龛穴,应是龛沟的一种。

在国外也存在类似龛沟的侵蚀过程。Montgomery等在进行野外调查时发现,存在一些类似凹进去的壁龛的沟头,称之为Alcove;Dunne也发现了露天剧场状的沟道,命名为Amphitheater shaped canyons。2种沟道形态相似都被证明是壤中流侵蚀产生的标志。Lamb等认为,Amphitheater shaped canyons的形态具有3个特点:沟头上部外形粗糙、沟岸陡峭、上游地形较少。虽然Alcove和Amphitheater shaped canyons都与龛沟一样具有相同的内凹形态,但是龛沟同样与其存在本质区别。龛沟不仅具有更陡峭的坡度,而且上游都有明显的细沟存在。上游的细沟表明地表径流在龛沟的形成中发挥了不可或缺的作用,而不是仅仅由壤中流催化产生。因此,将龛沟的特点总结为上游有明显细沟或浅沟、沟岸陡峭(>90°)、上窄下宽的宽深梯形形态。

3.2 龛沟对于崩岗起始发育的意义

细沟产生在不同土壤上的沟岸崩塌方式和程度均不同。而花岗岩上红(黏)下砂的土层结构使1个细沟可以同时在2种土壤上发育,有特殊发展的可能。因此,从龛沟形态及土层结构的角度可以推测龛沟的形成机理,即在拥有足够的径流和坡度的情况下,细沟在红砂交界处下切至砂土层时,因土壤抗侵蚀强度大幅下降,使细沟底部迅速向宽向深发育。同时,毛细管屏障效应使壤中流在红砂交界处产生大量回归流。大幅增加的临空面和壤中流使沟道下部砂土层的沟岸崩塌剧烈产生,而上层的红土层则大部分保持不变,最终形成上窄下宽的龛沟。抗侵蚀能力强的红土层可以使沟道长期保持龛沟形态,并不断扩大其规模,>90°的临空面不仅使边坡失稳,还加剧上游坡面裂隙的产生。在拥有足够的时间和空间的条件下,龛沟最终发生大规模崩塌形成崩岗。纯砂土的坡面也有多个龛沟发育,但上层的砂土层因抗侵蚀能力弱,导致龛沟无法长时间存在,很快发生崩塌,无法充分发育后形成微型崩岗。不过纯砂土上发生的龛沟向上溯源至红砂交界面时亦可能发展为微型崩岗。

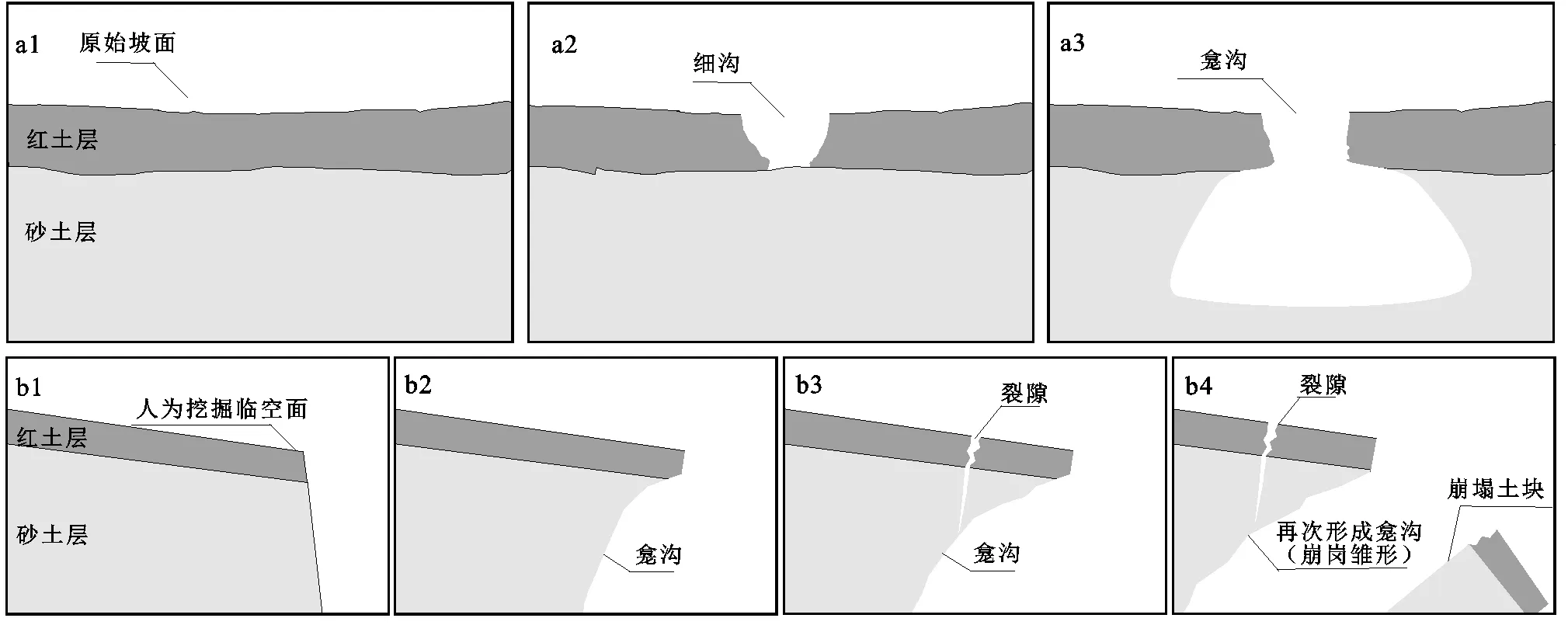

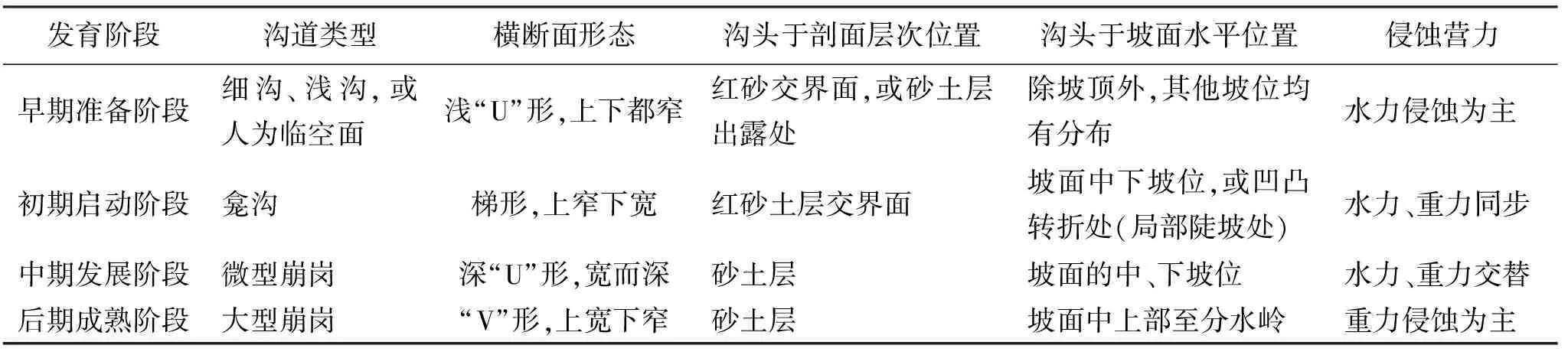

细沟进一步发育形成龛沟,龛沟再发育成崩岗,龛沟比细沟、浅沟更适合作为崩岗早期发育的形态标志。首先,龛沟的产生使沟道加速向深向宽发展,显著增大沟道内的临空面,降低坡面稳定性;其次,细沟、浅沟都以水力侵蚀为主,而龛沟则为水力、重力混合侵蚀,崩岗与龛沟的侵蚀机理一致。单个龛沟在条件适宜的地点可独立发展为崩岗,在调查区内已发现由单个龛沟发育成的微型崩岗,并且龛沟在野外分布较为集中,这导致崩岗可能由多个密集产生的龛沟发育而来。因此,崩岗的发育有2种可能的途径:(1)坡面在自然状态下为细沟→龛沟→崩岗(图1a);(2)坡面在人为干扰下,为人为临空面→龛沟→崩岗(图1b),2个途径都经过龛沟阶段。据此,可以把崩岗侵蚀的发育划分为4个阶段:(1)早期准备阶段,即坡面细沟或浅沟冲刷并切割红土层或人为破坏导致出露砂土层;(2)初期启动阶段,即龛沟发生阶段,水力和重力2种营力同步作用,是高度耦合的复合侵蚀阶段;(3)中期发展阶段,即龛沟变大形成微型或小型崩岗,水力和重力作用交替进行;(4)后期成熟阶段,即形成中型和大型崩岗,侵蚀营力以重力为主,水力侵蚀主要发生在崩积体。崩岗4个阶段简单描述见表3。

注:(a)为自然状态;(b)为人为作用。

表3 崩岗侵蚀的发育阶段

龛沟对崩岗区的防治管理具有重要意义。龛沟产生在红土层浅薄或砂土层出露的位置表明保护红土层可以有效预防龛沟发生,从而延缓崩岗发育。在红土层较薄的花岗岩红壤地区进行生产建设时(如修筑道路、建设种植园等),局地坡度不宜超过30°。在治理方式方面,削坡开级的方式在很多崩岗区被普遍使用,这种治理方式可能在红土层较厚的花岗岩红壤区适用,但在红土层较薄的花岗岩红壤地区可削坡,但不可开级。因为大部分坡面原始坡度不会达到30°,而削坡开级的2个阶梯之间的陡坡反而远超过30°,且陡坡上植被很难生长,更重要的是开级时容易挖开红土层使砂土层直接裸露。所以在红土层较薄的花岗岩红壤区使用削坡开级的方式治理崩岗,反而会促进新崩岗的产生。调查区的龛沟也都产生在削坡开级造成的陡坡上。虽然现有的崩岗区治理方式很难完全杜绝龛沟的产生,但是人们可以在发现龛沟产生后及时填平,同时不仅在坡顶进行截流,更需要在坡面适当分流,不可使坡面单个位置汇水面积过大,这样亦可以有效减少崩岗的产生。

关于龛沟还有待进一步的研究。龛沟可能存在多种形态,如在接近90°的崩壁上龛沟发展为龛穴形态。另外,是否所有的龛沟都最终形成崩岗有待商榷,如本研究中发现的产生在红土层上的龛沟、汇水面积过小的龛沟、发育空间过小的龛沟应该不会发展为崩岗。龛沟作为崩岗的起始阶段标志着沟道向崩岗发展的开始,但龛沟与崩岗之间是否还有其他特殊的侵蚀形式,以及龛沟发生和发展过程机理有待进一步研究。

4 结 论

花岗岩红壤崩岗区存在一种特殊形态的浅沟,将其命名为龛沟(niche-like ephemeral gully)。龛沟主要发生在植被稀少、水力侵蚀剧烈、坡度很陡、砂土层出露的坡面上。龛沟的形态特征为下宽、深度大于上宽的宽深梯形断面,有明显的陡壁和溯源侵蚀,并且其上游存在明显线状细沟。龛沟发生的原因是花岗岩风化残积土存在明显的上红(黏)下砂的质地层次,细沟沟底股流冲刷下,下部抗蚀力差的砂土层冲蚀更快,导致上部红土层悬空。从定义、外形和侵蚀营力等方面将龛沟与浅沟、切沟、龛穴等多种沟蚀地貌类型进行对比发现,龛沟与其他沟蚀地貌有明显的区别。龛沟是细沟在花岗岩红壤区向崩岗侵蚀进一步发展形成的特殊形态的浅沟,是水力侵蚀转变为水力和重力混合侵蚀的阶段,是崩岗早期起始发育的形态标志。以龛沟出现为标志,崩岗的发育过程为细沟→龛沟→崩岗或人为临空面→龛沟→崩岗,并将崩岗发育阶段重新划分为早期准备阶段、初期启动阶段、中期发展阶段和后期成熟阶段。