隧道不良地质段稳定性分析及处置对策研究

2022-08-15简华华

简华华

(贵州省公路工程集团有限公司,贵州 贵阳 550008)

0 引言

在山地和丘陵区域的公路建设中,以往所采用的通过依山绕行修建交通道路的方式已无法符合当前的交通发展需求。出于对线形、土地资源、经济效益等方面的考虑,作为地下通道的隧道有其他结构难以代替的作用。在隧道施工中,如何确保其安全性是重难点,而其中的围岩稳定性问题则是关键。围岩稳定性指隧道洞室在施工后无支护条件时的自稳性能[1]。隧道施工会导致其出现应力释放的情况使其应力重新分布和调整,此时围岩将会发生变形。关于围岩稳定性,当前已有较多学者从不同地质因素的角度开展了研究[2-6]。基于国内地形特点,山岭隧道施工时常需要经过各种不良地质。冲沟作为不良地质中的一种,当其出现时会导致围岩破碎等病害,影响围岩稳定以及施工安全。因此,还需进一步开展隧道穿越不良地质段的研究。

1 工程概况

某隧道建设标准为设计时速100km/h 的双向4 车道高速公路,以公路-I 级为汽车荷载等级,以BZZ-100作为路面标准轴载,建筑界限净宽0.75+0.75+2×3.75+1+1=11(m),建筑限界净高5.0m。呈近南-北向展布,左幅洞长4 943m,右幅洞长4 995m,进口端左右线洞口纵断面分别位于R=17000,R=18000 凸型竖曲线上,出口端左右线纵断面均位于R=17000 凸形竖曲线上。左、右线洞身直坡段纵坡分别为-2.1142%, -2.1000%。隧道最大埋深为345m。

2 有限元分析

从现场勘测结果可知,其不良地质段围岩等级为V级。在模拟分析隧道冲沟段时,为尽可能避免边界条件带来的影响,以5倍及以上隧道半径作为隧道左右边界和中心线的距离,以100m 作为隧道水平宽度,以3倍及以上的隧道高度作为模型拱底到仰拱的距离,以40m作为模型底部,以隧道埋深到地表的距离作为模型的高度。实际上,冲沟高30m、宽40m、轴向长40m,最终建模模型尺寸为100m 长、90m 高、40m 宽。对模型X、Y、Z方向进行约束。隧道计算模型如图1所示。

图1 模型网格示意图

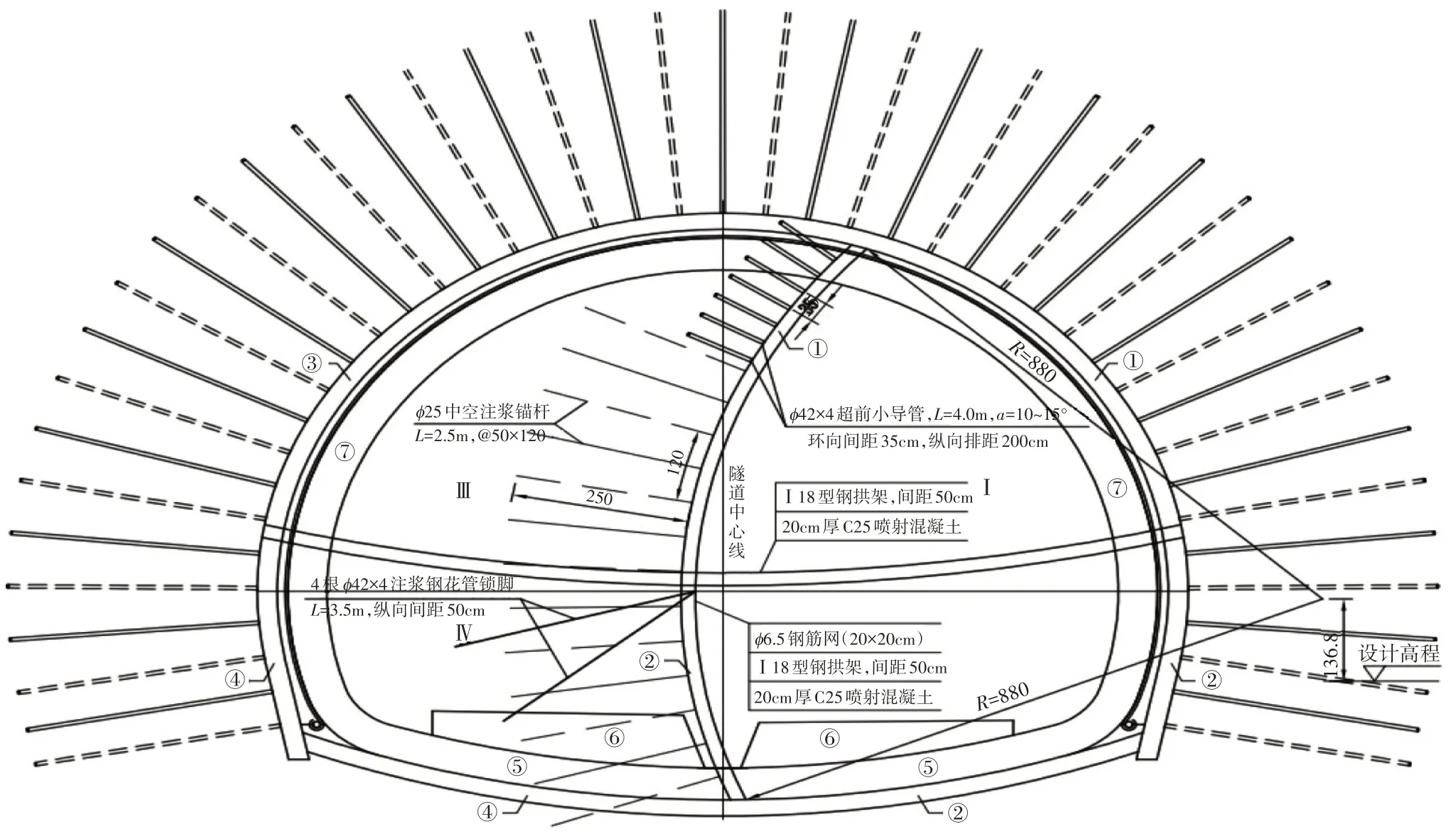

结合该隧道的施工工况,开挖时以CRD 法进行施工,研究分析隧道浅埋段存在冲沟时的变形情况,具体开挖步骤如图2所示:

图2 CRD法开挖横向施工工序示意图

(1)开挖先行导坑上部Ⅰ;

(2)施作先行导坑上部初期支护及临时支护①;

(3)开挖先行导坑上部Ⅱ;

(4)施作先行导坑上部初期支护及临时支护②;

(5)开挖先行导坑上部Ⅲ;

(6)施作先行导坑上部初期支护及临时支护③;

(7)开挖先行导坑上部Ⅳ;

(8)施作先行导坑上部初期支护及临时支护④;

(9)浇筑仰拱⑤;

(10)仰拱回填⑥;

(11)整体模筑二次衬砌⑦。

遵照工程实际进行循环开挖和支护施工。按1m/d的循环作为一个施工进度,对隧道围岩所受冲沟的影响进行分析。

3 模拟计算结果分析

3.1 冲沟段的存在对稳定性的影响分析

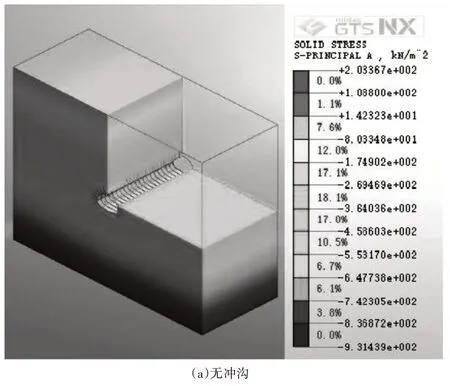

隧道在有无冲沟施工时的应力分布如图3所示。

图3 最小主应力云图

限于篇幅,本文仅列出部分数据。对比隧道围岩在有无冲沟条件下的位移情况可知,隧道围岩的稳定性受冲沟的影响较大,围岩位移在有冲沟时较大,需采取相应措施确保施工安全。分析拱顶和周边位移可看出,相比于周边位移,拱顶位移较大,因此必须进行加固以做好拱顶围岩的变形控制。从拱顶和周边位移的变化上看,其共有急剧、缓慢、稳定3 个变形阶段。从拱顶位移上看,随着不断进行的施工,在前面1~7d 的隧道开挖时间内有急剧变形出现,此时拱顶沉降速率较大;缓慢变形阶段出现在8~15d,在第16d 开挖时,位移变化逐渐变为零,表明此时为稳定变形阶段。在隧道施工时,因通过CRD 施工存在相互扰动的情况,故周边收敛出现突变,说明在施工时要及时开展初期支护。

进一步对比两种工况下的应力情况可知,隧道在无冲沟存在时的主应力要小于存在冲沟时的工况,并且在施工时,围岩的最初平衡状态因为隧道的施工而被扰动破坏,且逐步转变为新平衡状态,隧道拱顶和拱脚位置在此时出现了局部应力集中的情况。因此可知,隧道围岩在冲沟存在时较不稳定,开挖隧道前应采取相应措施,避免开挖隧道时出现安全事故。

3.2 冲沟段存在位置不同对稳定性的影响

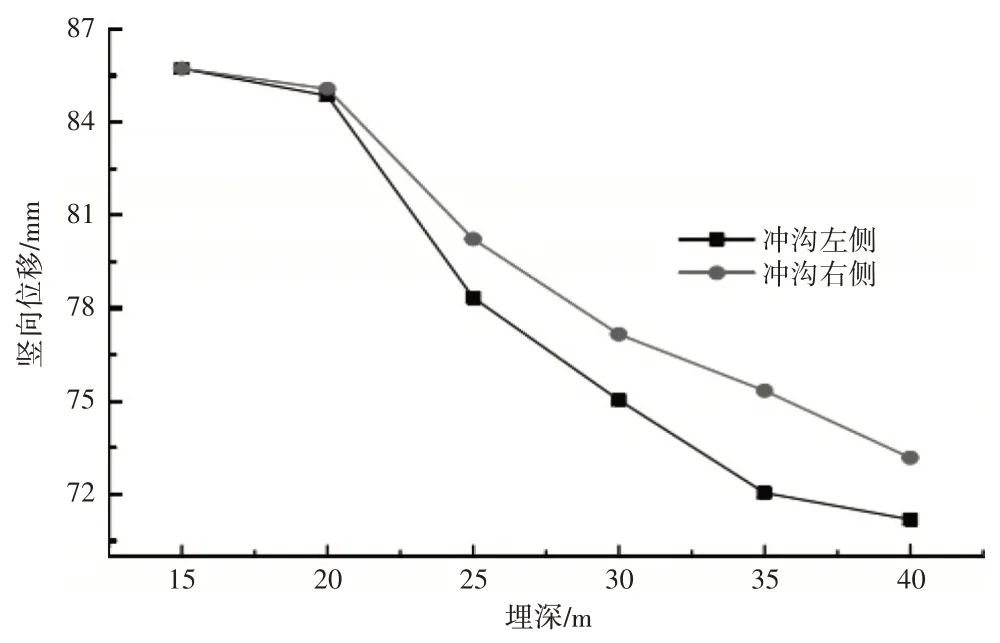

不同冲沟段埋深和隧道竖向位移间的关系如图4所示。

图4 竖向位移-埋深关系曲线

围岩拱顶和仰拱处随着隧道的不断开挖表现出竖向位移不断增加的规律,并且在拱顶位置位移不断下沉,仰拱位置位移表现出拱底隆起。随着隧道埋深的不断减小,竖向位移不断增大。随着不断加深的隧道水平进尺,隧道冲沟段的埋深不断从深变浅,经过谷底时,又从浅变深,拱顶位移也有所改变,对隧道稳定较为不利。

受到隧道开挖的影响,隧道浅埋段围岩出现掉块等情况,若处理不当有可能发展至坍塌等,导致隧道安全性受到影响,应采取一定措施避免隧道施工时出现围岩失稳。进一步分析隧道应力可知,隧道围岩因隧道施工的扰动而使其应力开始过渡到新平衡状态,此时出现较大的应力分布变化,且部分位置还有应力集中的情况出现,较为明显的是拱顶和拱脚位置。隧道应力随着埋深的减小而增大。谷底浅埋段在过冲沟时因为施工影响导致应力出现重新分布,浅埋段的地表应力相比于深埋段出现较大增长,不利于隧道稳定,并且隧道围岩在浅埋段较为破碎,自稳性较差,对围岩失稳而言有较大风险。因此隧道围岩在存在冲沟时其应力会因为不同的埋深情况而使围岩失稳出现不同程度的加剧,不利于其稳定性。为避免隧道施工引起安全事故,需提前加固围岩以抑制其变形。

4 处理措施优化分析

4.1 超前小导管支护

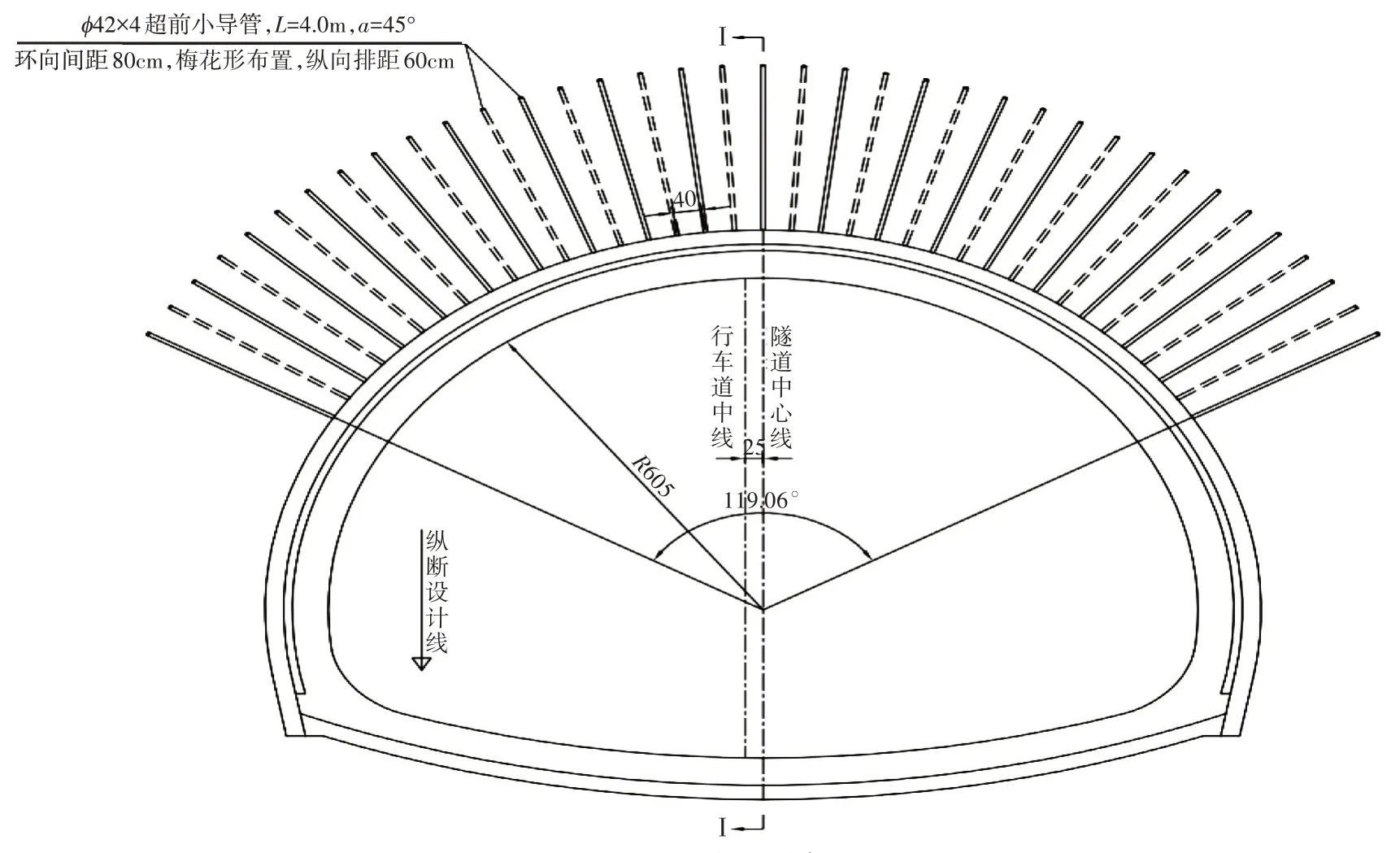

超前小导管采用外径ϕ42mm、壁厚4mm 的热轧无缝钢管加工而成,长400cm,钢管前端加工成锥形,尾部焊接ϕ6钢筋加劲箍,管壁四周钻ϕ6mm注浆孔;超前小导管施工时,钢管以45°外插角打入围岩,钢管环向间距为80cm,纵向排距为60cm;超前小导管注浆采用水泥液浆,可适当掺入水玻璃调节凝结时间,注浆参数为:1∶1 的水泥浆水灰比、0.5~1.0MPa 的注浆压力、42.5 的水泥标号;超前小导管尾端应固定在钢拱架上,施工中必须确保注浆质量。超前小导管布置如图5所示。

图5 超前小导管布置图

4.2 管棚支护

管棚法类似于超前小导管,如图6所示。同样是采用向隧道前方围岩插入钢管注入水泥浆的方式对围岩参数进行改良,并且因为有较长的纵向长度,钢管能与锚杆共同发挥承载作用,以此对围岩变形起到抑制作用,避免围岩坍塌。若隧道施工遭遇松软地区、需经过塌方地段、浅埋段、地表或遇到较差的地质条件时,都可先采用管棚法施加预支护后再进洞。

图6 管棚法示意图

施工管棚时,应一起使用管棚和钢拱架,首先开挖隧道工作面拱部位置,在地层中采用大型水平钻施工一排孔眼,再在钻孔中插入钢管以成形管棚,前后两排管棚的搭接长度应在3m 以上。在钢拱架上搭设并焊死管棚的尾部。拱架相邻两榀位置应设置直径为22mm、环向间距为1m 的钢筋,并采用楔子按照2m 的间隔将其楔紧,确保其能有效承受围岩压力。

5 结论

以某隧道项目为背景,探讨其在因冲沟存在而出现的浅埋和破碎等不良地质环境下的围岩稳定性,得出如下结论:

(1)通过有限元分析,探讨了不良地质条件下的隧道稳定性,基于预留核心土台阶法对冲沟存在与否以及存在冲沟时埋深不同的影响进行分析,研究围岩变形情况。

(2)基于该隧道的变形特点,提出超前小导管和管棚法两种加固方案,并详细阐述其布置方式。