寺街传统民居建筑的表现与运用

2022-08-15马建惠上海思筑建筑规划设计有限公司上海200000

马建惠(上海思筑建筑规划设计有限公司,上海 200000)

经济飞速发展的今天,受益于地域文化的积淀和认知品位,促进了将地域文化融入建筑设计中,传统民居作为最能反映当地地域文化的建筑类型,推动着当地建筑风格日益鲜明。

1 地域文化在建筑设计中的内涵

2002年7月,我国著名建筑大师、城市规划专家、两院院士吴良镛先生第一次提出“张骞先生经营的南通堪称中国近代第一城”的命题。南通市作为最早由国人自主建设的城市典范,其在中国近代城市发展史上具有独特的地位,同时拥有七个中国“第一”,无愧于“中国近代第一城”。吴良镛先生曾在2003年3月再次从中国近代城市发展史的角度深入提出:“南通是中国早期现代化的产物,是中国人基于中国理念,比较自觉地、有一定创造性地、通过较为全面的规划、建设、经营的第一个有代表性的城市。”[1]南通市遗存着最具代表的南通传统民居老巷子——寺街。寺街以天宁寺而得名,为目前市区内保存较为完整的明清、民国建筑院落历史街区,记录了南通城曾经的泱泱风华,如图1所示。

图1 悠长的寺街旧巷

本文以研究寺街内遗存的传统民居建筑为契机,基于多次实地踏勘这条南北向古道的明清及民国建筑群,可一窥南通独特地域文化的建筑内涵。探讨总结,发现最市井的传统民居也是最能反映当地地域文化特色的建筑类型。积累收集资料,通过对寺街内保存相对较好的多栋传统民居的单户总平布局、建筑单体构造、建筑风水运用等给予一定程度的探讨,并以此为媒介,融入至当代建筑设计中。

寺街内传统民居建筑呈现的人间烟火,斑驳老街巷的市井喧嚣,将南通地域文化特色呈现出来,文化融入也使地域精神面貌完整体现,如图2所示。

图2 寺街内的人间烟火

有了地域文化穿入到建筑设计当中,一方面不仅仅是使用功能的实体,而是作为延续传承的文化根脉,提升建筑本身的品质,也赋予其内在的精神面貌;另一方面,历久弥新的地域文化展现在建筑中,是发展的必然趋势,勾勒出地域文化轮廓,跟随地域文化的发展轨迹,建筑也一步步体现其精神气质。因此,合理运用地域文化的摇篮,必能孕育诞生出魅力独特的建筑体系。

2 地域文化在建筑设计实际工程中的运用

某旅馆项目位于江苏省南通市,该旅馆项目楼栋以低层为主,高度均不超24m,建筑风格定位新中式风格。建筑方案设计中充分考虑原始地形地貌,建筑组团随地形铺展,由东向西逐步上升高度。在承接本地特色资源及汲取当代建筑艺术所长,意蕴展现由内至外的美,使该旅馆项目形成独特有机体。

2.1 总平布局中的运用形式

旅馆项目根据不同条件状况,借鉴寺街建筑的组群式布置,将不同服务功能的单栋建筑,由单栋串联成组,由组拼接成群落,分层次将建筑布置到有限的地块中。根据寺街民居建筑群特征归纳,将平面布局分为三种基本形式:一字形、半围合形、围合形。

一字形:平面横向开间拼接。传统民居较常见为三间一组。此布局与南通地域气候有直接联系,南通冬季潮湿,夏季多雨,一字形具有散热通风及日照充分的优势;宾馆客房部分按此形制为坐北朝南,开间横向一字拼接,有利于采光、通风及土地利用最大化。

半围合形:客房楼栋之间采用南通地区传统建筑的“火巷”相贯通。客房楼栋通过各自独立的电梯候梯厅与“火巷”相通,“火巷”又与前后楼栋相串联,每两栋客房楼与“火巷”在空间上形成带开口的场地,为半围合式。此组合一方面改善入住环境,避免入住过程中的日晒雨淋,提升入住体验;另一方面,此类单向性半围合的景观,为室内营造出较好的视域层次。多栋客房楼递进排列,由两面房屋一面“火巷”形成半围合院落构成院落的规律美。

围合形:从研究寺街民居建筑群时,处处体现南通本土居民受“吴越文化”及“齐鲁文化”的双重影响,使南通建筑风格既有北雄又具南秀,形成自己独特的建筑布置格局“一进一堂”。“一进一堂”为与地域形态相匹配的大面宽小进深围合式院落,区别于北方建筑的厚重、南方建筑婉约,南通传统居民建筑院落是不同文化交融的独特存在。

旅馆项目设计也按此规制,南为主迎宾楼、西侧餐饮楼、东侧及北侧均为客房楼,四面围合成一片下沉式庭院,整体外实内虚。同时下沉式庭院入口采用了古老的“钥匙门”,及入口通道在平面形态上宛如钥匙。下沉式庭院内设置无边际室外游泳池、咖啡厅、书屋、绿植等休闲娱乐之所。配套设施可谓“麻雀虽小,五脏俱全”,虽然视域范围有限,但围合成具隐蔽的院落,可以形成空间疏密有致。

2.2 寺街民居建筑元素运用

2.2.1 对寺街民居建筑元素提炼总结

对寺街民居建筑元素的提炼总结,再结合运用到实际工程中,这是一种灵活的设计手法。并不是元素的堆砌。在创造过程中提炼出南通传统民居厅堂明间的“凹进成廊”元素,如图3所示。

图3 寺街建筑入口处“凹进成廊”

运用到单体建筑入口处凹进形成廊道,展现了南通传统建筑特殊构造,不仅仅解决使用功能其各入口的独立隐秘,从整体交通流线上的相互搅扰,避免了作无谓的设计或独特性而改变房间的原本的基础功能。凹廊形成的过渡空间及楼栋的几进几堂,含蓄内敛地展现意识形态之美。同时从地理学上,南通属海洋性气候,作为气象灾害频发区,这种特有内凹空间,能起到缓冲作用抵御侵袭,使旅馆入住体验得到全面提升,是充满氛围感的家。

2.2.2 建筑元素仿制运用

在满足建筑本质的坚固、实用的基础上,地域特色也丝丝缕缕地渗透在建筑屋面、建筑色彩、建筑材质等的装饰细节上。

(1)从寺街建筑群归纳屋顶形式,民居通常为硬山顶,仅寺街内天宁寺为歇山顶。常见屋面采用南通传统人字坡,体量较为低缓柔和,檐口无起翘,屋面铺设小青瓦,瓦与瓦紧密相扣,行列分明遮蔽风雨的同时起保温隔热的作用,是节能减排的有效措施,如图4所示。

图4 寺街建筑屋檐

在建筑形态细部处理上,建筑造型古朴,屋面采用南通传统人字坡硬山顶,起翘的屋檐舒展对称。整体平立面无缺角,仅入口处造型采用明间内凹,提高建筑立体感。具有一定的江南风情,又展现当地建筑特色。融合一体为整个环境增添特色,建筑构造手法演绎了“完型就是基本的立体”。屋脊按砌筑方式可分实心脊和镂空花脊两种。因南通为沿海区域,时有龙卷风、台风侵袭,屋脊起翘较江南地区平缓,类似扁担。正脊两头雌毛脊起翘,配以舒展对称,中段屋脊坡度平缓,两端及正中间多配脊饰。旅馆项目屋面设计已仿制运用此特色,结合屋面避雷设施,翼角微微向上起翘,两端不外扩,与山墙平齐,整体追求含蓄内敛的地域文化特色。同时将原檐口的出檐封板演变为外挑檐沟,有利于雨水回收利用,亦为绿色建筑的控制细节。

(2)寺街民居建筑一般为三段式,灰黑色的瓦屋面,大面积的白色墙面,青灰色外墙脚形成鲜明的建筑形象。在寺街建筑群归纳立面造型及立面肌理同时,跳脱出传统建筑的单一视角。从自然环境光照射及人工环境光映射,从反射产生的不同视觉效果,将传统建筑色彩附着运用于新建项目中,使此新建项目有了自己的主色基调,运用青、白、灰的色彩组合,从横向单一色彩划分色块,到纵向复合色彩的体量穿插,使整个建筑有了浓郁的地域特色,将南通地区的建筑质朴内涵彰显得淋漓尽致。同时大面积的白色墙面与约100mm高的青灰色外墙脚的大比例视觉冲击,可以美化建筑视觉形体。建筑色彩作为重要因素的通盘考虑,用灰黑色的仿古瓦屋面,以白色细粒真石漆墙面相衬托,让建筑不是独立在环境之外,立面造型顺应环境。充分考虑南通当地的独特的审美要求,结合运用传统建筑的主色调,将新建项目建筑色彩作为本地区域传统建筑特征的延伸,协调建筑色彩与城市整体固有基调的和谐统一,如图5所示。

图5 寺街建筑色彩

2.2.3 建筑元素寻求突破

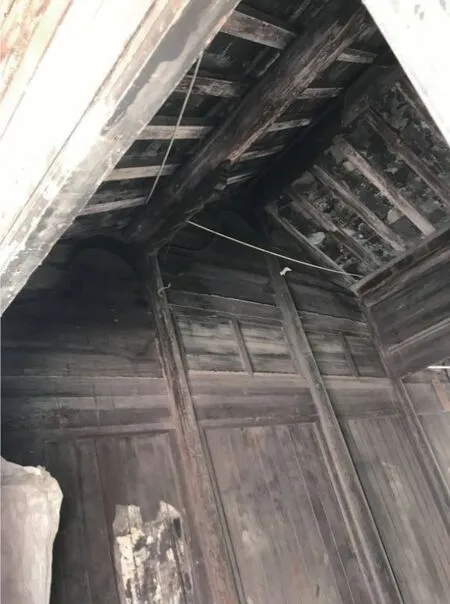

在建筑设计材料方面,作为四大建筑材料之一的木材,传统建筑多采用梁柱式木结构。在南通寺街现存的民居建筑中木梁架、木柱、木门窗等为建筑的维护结构清晰可见,如图6图和7所示。

图6 寺街建筑木门窗

图7 寺街建筑木梁架

充分利用了木材的优势,木材的运用从其结构实用性及艺术美观性都是不可或缺的部分。现行建筑设计国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第11章木结构建筑,关于木结构的运用仍然作为一个重要篇章。由于木材自身无法避免的短板,即使经过全面工艺处理依然无法解决其自身可燃性、易腐、易蛀蚀的缺点,而实际工程设计中,木元素以其装饰构图多于其实用功能。不再因为木材本身的局限性而作无畏的设计,跳脱其自身约束,探索其他体验的设计。突破的采用玻璃幕墙、网架结构,不锈钢穿孔板等现代化工业材料,选取吉祥寓意的“万字符”“福禄寿喜”的运用其中,材料运用的冲突与传统纹样的和谐并存,并且加以创新,从而达到理想的效果。

3 结语

综上所述,通过对寺街遗存民居建筑理性分析,对南通传统建筑有了最基础的空间及形态认知。在对以南通传统建筑形式为载体地域文化有了初步读解,以延续地域文化的传承与发展为目标,虚化其形式,强调其意境。

一方面,基于对寺街民居建筑初步研究为出发点,实现建筑设计在实际工程中的多重运用及融合,促进地域文化的兼容并蓄。另一方面,建筑设计工作者应当从政治、经济、文化等多方面实践摸索到建筑设计渗透地域文化的必要性,直接或间接的借鉴传统建筑的精髓,转化为鲜明的建筑符号。在继承斑驳历史中求发展,提高当代建筑的内涵,为地域文化的发展奠定坚实的基础。