老旧砌体结构房屋抗震加固设计探讨

2022-08-09徐欣XUXin

徐欣 XU Xin

0 引言

随着城市更新工作的不断推进,砌体建筑加固改造的需求量逐年增长。本文涉及的项目在改造伊始,由推倒重建方案到另择场地新建方案,再到结构加固方案,综合考虑了结构安全性、土地资源再利用、施工成本、上海城市更新政策等各方面综合因素,最终决定以更为经济合理的结构抗震加固方案作为首选。在此将选取其中一栋具有代表性的宿舍楼进行探讨,以供参考借鉴。

1 工程概况

1.1 建筑结构体系

某宿舍楼改造工程位于上海市闵行区,为4 栋建于1967 年左右的砖混结构房屋,原结构图纸缺失。本案房屋为5#宿舍楼(图1),高15.85 m,总建筑面积为2 515 m2;其地上5 层为砌体结构,局部有地下室,屋面为不上人坡屋面。建筑平面呈矩形,东西向总长37.8 m,南北向总宽13.3 m;其主要开间为3.45 m,层高为3.1 m。

图1 原建筑标准层平面图

建造时,设计未考虑抗震设防。采用混凝土墙下条形基础。房屋承重墙主要由190 mm 厚硅酸盐粉煤灰砌块墙、水泥石灰混合砂浆砌筑,但纵横墙交界处未设置构造柱,且楼屋面均未设置圈梁;一~五层墙体采用150#砌块,其中:一层采用50#混合砂浆,二~五层采用25#混合砂浆。楼屋面板采用150 mm 厚混凝土预制板东西向布置;卫生间等局部区域采用板宽750 mm、肋高80 mm的混凝土槽形板,东西向布置。

1.2 改造内容

本案房屋原设计为职工宿舍,改造后使用功能不变。其活荷载为2.0 kN/m2,基本无改变;但各类设备设施、卫生间等已不符合如今人们对居住的要求,故需对整栋楼的设备设施进行更新改造。具体改造内容包括:①对公共区域赋予新的建筑功能,原走廊过于狭窄的部分需拓宽,并拆除部分85 mm 厚半砖墙承重横墙;②新增砖墙,即部分房间增加恒载;③拆除不符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)的原室外钢楼梯,并新增室外与原建筑主体脱缝的钢楼梯;④对建筑尽头的混凝土楼梯进行加固;⑤根据抗震承载力验算要求,对其他结构构件进行加固处理。

2 结构抗震性能鉴定

2.1 结构检测结果

根据国家现行的《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023—2009)[1](以下简称《标准》)第1.0.4 条,本建筑建造年限接近50 年,其后续使用年限为30 年,属于A 类砌体房屋,未考虑抗震设防,无法达到现行的抗震设防标准要求。故改造之前,需对房屋进行抗震鉴定,内容包括抗震构造措施、变形测量、材料检测、房屋完损情况调查、抗震承载力等。其主要鉴定结论有以下几条。

(1)房屋向东向北倾斜,各测点倾斜率在1.90‰~4.02‰之间。最大倾斜率较小,在规范允许范围内。

(2)完损检测表明:房屋主体结构卫生间、洗手间、浴室区域的槽形板板肋存在钢筋锈胀、保护层脱落等现象,且墙面、平顶普遍存在涂料粉刷起皮开裂、酥松脱落、预制板拼缝等损坏情况;其余承重墙、梁等未发现明显裂缝、下挠变形等结构性损坏现象,节点基本完好。

(3)现场材料强度测试结果显示:一层砂浆抗压强度推定值为4.3 MPa,不满足标准设计值(5.0 MPa);二~五层砂浆抗压强度推定值为2.7 MPa,满足标准设计值(2.5 MPa);推定混凝土强度等级为C18,砌体强度等级为MU15。

(4)由于房屋未设置圈梁,因此,在抗震构造措施鉴定中,圈梁部分的整体连接性不满足现行规范对A类建筑的要求,即第一级鉴定不满足(表1)。

表1 第一级鉴定对照表

2.2 抗震受力分析

根据《标准》5.1.5 条规定,A类建筑第一级鉴定不符合要求的需进行第二级鉴定。采用综合抗震能力指数法进行抗震验算,包括楼层综合抗震能力指数方法、墙段综合抗震能力指数方法和楼层平均抗震能力指数方法。这3 个指数法中,最弱楼层的指数需≥1.0;否则,应对房屋采取加固措施。

本案例计算模型采用PKPM 抗震鉴定和加固计算软件,根据改造设计方案,验算承重墙体在多遇地震作用下的承载力。根据上海市工程建设标准《建筑抗震设计规程》(DGJ 08-9—2013)关于砌体结构房屋的相关规定,对本案例房屋的结构抗震加固按抗震烈度7 度(0.1g)的A 类建筑进行抗震验算,且设防丙类、设计地震分组第二组、考虑基本风压为0.55 kN/m2、地面粗糙度为C 类(图2)。结果显示:一层和二层的纵向及横向墙段综合抗震能力指数<1.0,三层与四层局部横向抗震能力指数<1.0。

图2 结构验算模型

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)的要求,对房屋进行抗震承载力复核验算,得到以下结论:①房屋一~四层部分墙体抗力与荷载效应之比最小为0.67,承重墙抗震承载力不满足要求;②墙体承载能力验算中,房屋一~三层部分墙体受压承载力不满足验算要求,抗力与荷载效应之比最小为0.55;③墙体高厚比满足验算要求;④部分混凝土次梁梁底纵筋配筋不足。

3 多层砌体房屋抗震加固设计原则

结构的加固从概念上分为体系加固及构件加固两种形式。体系加固主要针对房屋的整体的抗震性能不满足要求,结合抗震鉴定标准采取有效的加固措施;而构件加固是针对局部不满足抗震承载力的构件采取加固措施。对砌体结构加固时,应遵循以下的基本原则:①砌体房屋加固在抗震鉴定不满足的情况下,着重于结构整体加固,不要求单个构件恢复原设计功能;②加固时需综合考虑经济指标,采用最合理安全的加固措施,避免减少对建筑物的原有使用功能产生影响;③为防止加固后楼层受剪承载力发生突变,应采取必要措施加固相邻楼层;④应注意施工作业中对建筑的影响,分段施工时应对楼梯间墙体采取加强措施。

4 结构加固方案分析

4.1 地基加固

房屋经过近50 年的使用,沉降已趋稳定,上部结构未发现明显的因地基不均匀沉降而造成的结构性开裂现象,亦未发现基础存在明显静载缺陷。使用荷载变化不大,仅在新增承重墙体下新做条形基础与老基础设缝脱开,以避免产生不均匀沉降。地基承载力会随着时间的增长有所提高,根据电算结果,无需对原有基础做加固处理。

4.2 墙体加固

为满足建筑功能需要,拆除局部旧承重纵墙与半砖墙;同时,在原墙往南0.8 m 处新砌承重纵墙,墙体厚190 mm、采用强度等级为MU15 的多孔砖,且混合砂浆强度为Mb10。新增的承重纵墙使结构内力重新分布,总体上提高了房屋的刚度及承载力,减少薄弱部位。需要注意的是,新旧砖墙的连接处应按《砌体结构加固设计规范》(GB 50702—2011)设置马牙槎及拉墙筋。

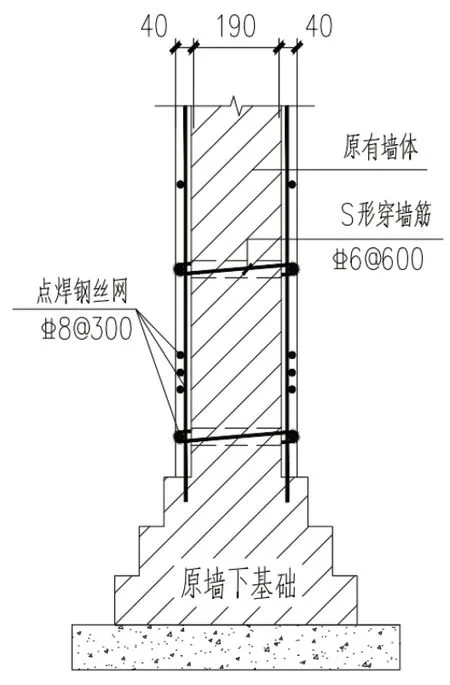

对于多层砌体房屋,目前比较常用的加固墙体方式有钢筋网水泥砂浆面层法与板墙加固。根据计算结果,原承重墙段的综合抗震能力指数与《标准》要求的“大于1.0”相差较小,故采用更经济的钢筋网砂浆面层法来加固墙体。钢筋网水泥砂浆面层加固法是在原墙体侧面新增一定厚度且带有钢筋网片的水泥砂浆面层,形成组合墙体,达到提高砌体结构承载力和延性的加固方法。本案例中,新增面层采用强度为M15 的水泥砂浆双面布置,厚度宜为40 mm;对于一~五层承载力不足的外墙,均需进行加固,内墙则经计算加固至四层。钢筋采用HPB400,且钢筋网采用细密点焊钢筋网,在基础上部设加强带来代替圈梁以起到约束作用,从而提高墙体的承载力(图3)。加固后的综合抗震能力指数验算中,应对相关部位支承长度的影响系数作相应改变:关于墙体的局部尺寸影响系数应取1.0。

图3 钢筋网砂浆面层双面加固详图

4.3 增设扶壁构造柱加固

房屋原纵横墙体连接处未设立构造柱。为提高房屋的抗倒塌能力、局部易损墙段的承载力,在不影响建筑正常使用及美观的前提下,在原纵横墙相交处增设钢筋网砂浆面层与原有砖墙结合形式的扶壁柱(图4、5),其水泥砂浆强度等级采用M10,钢筋采用HPB400。增设的扶壁柱增加了墙体的折算厚度,可有效提高其抗压承载力。另外,在新砌承重横墙与纵墙交界处,新增混凝土构造柱,均采用强度等级为C30 的密实性混凝土浇筑。

图4 扶壁柱构造详图

图5 扶壁柱平面图

4.4 增设圈梁加固

本案房屋并未设置圈梁,不符合《建筑抗震加固技术规程》(JGJ 116—2009)中多层砌体房屋圈梁的布置要求。因建筑立面设置了外包砖墙,且构造柱非外露式,新增圈梁无法外加在楼、屋盖同一标高处,只能在原预制楼、屋面板下增设梁顶标高与楼屋面板底齐平的钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁。施工时,应尽力避免外力对原有脆弱的预制板在墙内搁置端产生影响。

在新砌筑的承重纵墙墙顶新增混凝土圈梁(图6);同时,为使圈梁尽量不凸出于墙体,新增圈梁应与墙同宽。在构造柱与圈梁的共同作用下,会对墙体产生明显约束作用,从而增加房屋的整体性,改善其总体变形能力,可抵抗地基的不均匀沉降。

图6 圈梁节点详图

4.5 楼板加固

计算结果并未显示改造后预制板承载力有明显不足,但由于房屋使用年限较长,出于安全性考虑,还是将卫生间区域的小梁薄板替换为现浇板。因二层有部分空间作为公共活动区域,考虑到预制板整体性较差,对该区域部分楼板进行加固。其主要做法是:铲除原预制板面层,新增40 mm 厚C20 细石混凝土整浇层,L 型锚筋梅花状布置并与原楼板相连接。

对其余大部分存在的钢筋露筋、锈胀现象的预制空心板进行处理:清除钢筋锈胀处松散、离鼓的混凝土,剔凿时,需沿钢筋长度方向剔除至钢筋与混凝土结合牢固处,不得损坏钢筋与混凝土的粘结;剔凿后露出的钢筋需进行除锈去污,并刷钢筋阻锈剂一道;最后,采用专用聚合物水泥砂浆进行修复[2]。

4.6 其他加固修缮处理

(1)因设备专业需要,对楼板开洞;且原预制板必须整块拆除,故在新开洞口边新增型钢梁,开洞口其余部分重新浇筑混凝土现浇板(图7)。

图7 预制板边设备留洞

(2)出于对施工过程中结构安全的考虑,保留部分拓宽走廊楼板下的原混凝土次梁,但需做好支撑工作。此外,新增的混凝土梁需穿透原混凝土梁(图8)。

图8 穿透梁节点详图

(3)对验算部分配筋不足的混凝土梁进行拆除并重新浇筑。拆除时,现场应做好相应的支撑维护措施,以确保对预制板的承托。

(4)新增钢楼梯与原结构设缝脱开,并新做基础。

4.7 加固后计算结果

通过对墙体、梁、板及整体房屋的加固处理,墙体承载力明显提高,其双向综合抗震能力指数均大于1.0。加固后,一~四层墙体的抗震承载力、受压承载力、高厚比均满足要求。

4.8 注意事项

本文仅针对案例房屋中较有特点的结构加固内容展开探讨。在加固设计时,应特别注意以下几点。

(1)加固前首先要确定建筑的后续使用年限,才能采取准确的鉴定方法与加固方法,也很大程度影响项目的经济指标[3]。

(2)对薄弱墙体采用双面钢筋网水泥砂浆面层的加固方式仅适用于综合抗震能力指数与《标准》规定数值(1.0)相差较小的情况;如果两者差异较大,建议选用板墙加固的方式来提升房屋抗震性能。

(3)加固改造方法要确保改造后的结构体系符合现行规范要求,应着眼于提高整体结构的抗震性能为目标,不能按照单个构件的承载力不够就只加固不符合要求的构件[4];同时,应综合考虑经济技术、施工安全、施工难易度等指标。

(4)加固过程中,应按设计要求编制加固施工在各个阶段的次序,避免因拆除次序不当造成的安全事故或安全隐患。特别是对拆除时的支撑维护工作,应注意是否需要分段施工或间隔施工。

(5)增设构造柱与圈梁时,应避免对建筑立面产生影响。对于可能影响室内装修装饰加固方式(如设置钢拉杆、增设角钢纸托等),必须提前进行综合考虑。

5 结语

目前,我国还存在大量同类型、同时期、同种施工工艺的砌体房屋,且大部分都不满足现行抗震设防要求。本案例属于较典型的砌体结构房屋,因改造后使用功能变化不大,故未涉及到板墙加固、基础加固、地基加固等显著增强抗震承载能力和性能的方法。总体而言,本案例采用的加固方式安全可靠、经济合理,能够使建筑满足后续使用年限及设防要求。